Читать книгу Hieronymus - Heinrich Schlange-Schöningen - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Einleitung

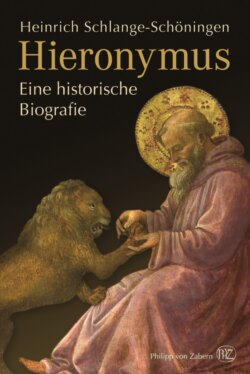

Оглавление1627 zeichnete der Augsburger Astronom und Augustinermönch Julius Schiller eine neue Sternenkarte. Die alten heidnischen Bezeichnungen der Sternbilder sollten durch christliche abgelöst werden. An die Stelle der zwölf Tierkreiszeichen traten die zwölf Apostel, der kleine Bär verwandelte sich in den Erzengel Michael, Perseus wurde zum Apostel Paulus und statt des Schwans ist die Heilige Helena zu sehen, die das Kreuz Christi in ihren Händen hält. Als einziger Kirchenvater neben Benedikt von Nursia wurde Hieronymus von Schiller für würdig erachtet, in seinen Sternenatlas Coelum Stellatum Christianum aufgenommen zu werden: Er ersetzte das Sternbild des Fuhrmanns. Hieronymus trägt ein Kardinalsgewand und einen Kardinalshut, er hält eine Feder in der Hand und ist mit der Übersetzung der Heiligen Schriften beschäftigt. Wie ein treuer Wachhund schmiegt sich ein Löwe an den Kirchenvater.1

Wenn Schillers christlicher Sternenhimmel auch wenig Verbreitung fand, so beleuchtet seine Karte doch gut, welchen herausgehobenen Rang Hieronymus in der Kirche einnahm. Durch seine Bibelübersetzung, seine Briefe, seine Kommentare und Lehrschriften war er zum doctor Ecclesiae, zum Lehrer der Kirche, geworden und die Legenden, die sich mit seiner Biographie verbanden, bewiesen seine Heiligkeit. Dabei ist Hieronymus niemals Kardinal gewesen, und dass in seinem Kloster in Bethlehem ein Löwe gelebt hätte, der zahm wurde, nachdem Hieronymus ihm einen Stachel aus der Pfote gezogen hatte, wurde erst ab dem frühen Mittelalter erzählt. Die Legenden füllten das Leben des Mannes mit Episoden auch deshalb, weil er selbst nicht viel über seinen Werdegang und seine Erlebnisse berichtet. Dabei sind immerhin etwas mehr als 150 Briefe überliefert, die Hieronymus geschrieben oder erhalten hat. Sie setzen mit den siebziger Jahren des 4. Jahrhunderts ein und führen bis in seine letzten Jahre, bevor er 420 n. Chr.2 in Bethlehem starb. Die Briefe, die über den jeweiligen Adressaten hinaus immer auch an ein breiteres Publikum gerichtet sind, bezeugen das moraltheologische Engagement und die Gelehrsamkeit des Hieronymus, zeigen ihn auch in heftigen dogmatischen und polemischen Auseinandersetzungen.3 Und sie berichten mitunter von persönlichen Erlebnissen bis hin zu dem berühmten Traum, in dem sich Hieronymus vor Gottes Gericht gezogen sah, angeklagt, kein Christ, sondern ein Anhänger Ciceros zu sein.

Blickt man über die Briefe hinaus auf das gewaltige Œuvre der Schriften, die Hieronymus hinterlassen hat – in der Ausgabe der Patrologia Latina umfassen sie neun Foliobände, mehr als 5.000 Seiten, vergleichbar vom Umfang her allein mit dem Werk, das Augustinus oder der kaiserzeitliche Arzt Galen hinterlassen haben –, so wird man erwarten, dass sich sein arbeitsreiches Leben leicht und mit reichen Details nachzeichnen ließe. Doch Hieronymus hat dafür gesorgt, dass mancher Abschnitt seiner Biographie im Dunkeln bleibt, indem er etwa Briefe aus bestimmten Abschnitten seines Lebens nicht verbreitet hat. Das betrifft beispielsweise seinen Aufenthalt in Konstantinopel, wo er im Jahr 381 das zweite ökumenische Konzil miterlebte. Anderes hat er für nicht berichtenswert gehalten, so die genaueren Lebensumstände seiner Eltern. Beiläufig erwähnt er seine Heimatstadt Stridon, die sich bis heute nicht sicher lokalisieren lässt. Und Hieronymus hat darüber hinaus einzelne Erlebnisse, Einschnitte und Wendepunkte so umgeformt oder stilisiert, dass jeder Biograph vor dem Problem steht, mit mehr oder weniger gut begründeten Hypothesen arbeiten zu müssen. Wo hat seine Taufe stattgefunden? Und ging sie einher mit einer Bekehrung, dem Entschluss zur Abwendung von allem Weltlichen? Oder fand Hieronymus erst später die Kraft dazu, sich ganz seinem Glauben und dafür zugleich der Askese zu widmen? Verließ er den Westen des Römischen Reiches schon mit der festen Absicht, als Eremit in einer der Wüsten des Ostens zu leben, oder kam es, wie in älteren Biographien zu lesen ist, erst in Antiochia anlässlich einer lebensbedrohlichen Krankheit zu jenem Traum, durch den sich Hieronymus endlich mit der notwendigen Kraft ausgestattet sah, das ersehnte mönchisch-asketische Leben auch tatsächlich zu führen?

Sind schon diese Fragen kaum mit letzter Sicherheit zu beantworten, ist jede Aussage über die Persönlichkeit des Hieronymus noch riskanter. Gewiss war er ein großer Gelehrter mit Sprachkenntnissen, wie sie kaum einer seiner Zeitgenossen besaß. Bestens ausgebildet in Grammatik und Rhetorik und mit umfangreichen Kenntnissen der christlichen und heidnischen Autoren ausgestattet, vermochte er seine Briefe und Abhandlungen als Literatur auf höchstem Niveau zu gestalten, und manch ein Abschnitt zeugt von großer schriftstellerischer Begabung. In seinen satirischen Angriffen auf das verweltlichte Mönchtum in Rom wird der Kirchenvater zum Novellisten, der den Vergleich mit Theophrast oder Horaz nicht zu scheuen braucht.4 Ausgesprochen geschickt in der Auswahl der literarischen Genres und Themen hat Hieronymus die christliche Literaturgeschichte der Spätantike bereichert, indem er etwa die griechischsprachige Chronik des Euseb ins Lateinische überführte oder die Tradition heidnischer Verzeichnisse „großer Männer“ für christliche Autoren fortführte.

Aber wo wird seine Persönlichkeit sichtbar? Der Einfluss, den Hieronymus auf seinen Bruder und seine Schwester ausübte, spricht für eine Überzeugungskraft, vielleicht für ein Charisma, das sich auch im Kontakt zu den Aristokratinnen in Rom bewährt haben könnte, die Hieronymus in den achtziger Jahren um sich versammelte. Oder war es hier nur die Aura des asketischen, in der Wüste erprobten Mannes, der zugleich in der Lage war, den Westen über die theologischen Diskussionen und Erkenntnisse des Ostens zu unterrichten? Sprechen die harschen polemischen Angriffe, mit denen Hieronymus gegen jeden vorging, der seine Vorstellungen von Moral und Orthodoxie nicht teilte,5 spricht auch die hasserfüllte Feindschaft, die sich zwischen ihm und seinem einst engen Freund Rufin entwickelte, für eine gereifte, ausgeglichene Persönlichkeit oder eher für einen immer wieder aufs Neue in seinem Glauben verunsicherten Mann, der schnell um sich schlug, um jede Gefahr früh und heftig genug abzuwehren?

Mit Anfechtungen war sein Leben jedenfalls reich gefüllt, nicht nur mit den weltlichen Versuchungen, vor denen sich jeder heilige Mann der Spätantike zu bewähren hatte, sondern auch und mehr noch mit Kritik an seinem theologischen Wirken. Denn mit seinem großen Vorhaben, die Heiligen Schriften neu zu übersetzen, mit der Arbeit also, die ihm den Nachruhm in Mittelalter und Neuzeit bescherte, stieß Hieronymus lange Zeit auf Skepsis und Ablehnung. Auch die Vermittlung des Origenes in den lateinischen Westen, die Hieronymus ebenfalls jahrzehntelang durch fleißiges Übersetzen betrieb, erwies sich als Bumerang, nachdem gegen Ende des 4. Jahrhunderts die Frage nach der Rechtgläubigkeit des großen griechischen Theologen aufgekommen war. Immer wieder aufs Neue sah sich Hieronymus selbst der Gefahr ausgesetzt, als Häretiker angesehen zu werden.