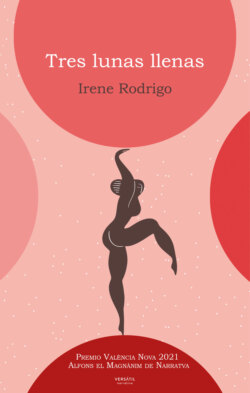

Читать книгу Tres lunas llenas - Irene Rodrigo - Страница 19

ОглавлениеHoy es mi cumpleaños. Tal y como predije, no he sabido sacar tiempo para planificar una fiesta que reúna a mis compañeros de universidad, mi única amiga de la adolescencia —Natalia—, el personal de la oficina y los diversos conocidos que se reparten entre talleres de escritura, becas y precarias experiencias profesionales anteriores. Quizás es que no me apetecía celebrarlo, y ya está. Mi paso a los treinta será tan poco memorable como casi todos mis cumpleaños anteriores, a excepción de alguna fiesta sorpresa que ni pedí ni deseaba. Unos cincuenta contactos de Facebook me felicitarán en abierto, lo que denota que, más que aprovechar el cumpleaños como una excusa para intercambiar unos cuantos mensajes privados en los que quien felicita y quien recibe la felicitación nos ponemos vagamente al día, lo que le interesa a la gente es quedar bien frente a los posibles amigos en común, demostrar el esfuerzo volcado en rascar treinta segundos a sus ajetreadas existencias para leer la notificación que avisa de los cumpleaños del día y publicar una felicitación estándar en mi muro. Calculo que de diez a quince personas me enviarán un wasap, entre ellas Natalia y el editor número uno. La mayoría de mis contactos no me escribirán y, por supuesto, tampoco me llamarán. No sé si Ignasi me felicitará. El único que me deseará un feliz cumpleaños en persona será mi padre, porque me he autoinvitado a comer a su casa.

Es sábado y hace calor. Una vez pasado el tradicional simulacro climatológico anual, la primavera ha llegado definitivamente y disemina su luz sobre las fachadas y las copas de los árboles, que se aclaran como el pelo de los niños en verano. Desde la ventana veo que la calle se llena de parejas recién formadas que acompañarán su enamoramiento con un desayuno completo y de hombres y mujeres mayores fumándose el primer cigarrillo del día o leyendo titulares en el móvil mientras pasean al perro. De vez en cuando un corredor peina la acera en quince segundos y se salta el semáforo en rojo porque los coches que podrían atropellarlo todavía dormitan en los garajes. La vecina de los gin-tonics mordisquea la aceituna de su vermú en la terraza de la chocolatería. Son las diez de la mañana. Decido alejar el teléfono y sentarme a escribir hasta que llegue la hora de ir a casa de mi padre. Me bebo un café sin Espidifen. Ayer me tomé el último.

Un revoltijo amenaza con desencadenar una tempestad en mi bajo vientre, pero yo asumo que he cumplido treinta años y que ya no soy la preadolescente que se quedaba en la cama los dos primeros días de regla, de tan insoportable que era el dolor, retorciendo tronco, piernas y brazos hasta perder de vista la ubicación de la tripa, para que así el suplicio se repartiera entre otras zonas del cuerpo con más callo, más acostumbradas a las caídas infantiles y a los batacazos en el patio del colegio.

Cojo el cuaderno que me regaló Natalia en mi cumpleaños del año pasado. Hace siete meses que no lo abro. La última entrada data de cuando a Ignasi y a mí nos quedaba una semana de convivencia. El cuaderno vive perenne sobre la mesa pequeña del salón: quizás por eso mismo ya ni lo veo.

Me pongo música, Sufjan Stevens, por ejemplo. Me siento ante el cuaderno con un bolígrafo de tinta líquida y escribo unas líneas:

Hoy es mi cumpleaños. Cumplo treinta. Qué lejos los veía cuando tenía veinte, y ya están aquí. Dentro de nada cumpliré cuarenta.

Bajo el volumen. Escribo unas cuantas líneas más:

Como predije, no he sabido sacar tiempo para planificar una fiesta que reúna a mis compañeros de universidad, mi única amiga de la adolescencia —Natalia—, el personal de la oficina y los diversos conocidos que se reparten entre talleres de escritura, becas y precarias experiencias profesionales anteriores. Quizás es que no me apetecía celebrarlo, y ya está.

Me incorporo y cierro el ordenador. La música para de golpe. Si sé que no puedo escribir con música, ¿para qué la pongo? Descubro que, al inclinarme sobre el cuaderno, he corrido la tinta negra con el codo. Las últimas frases son ilegibles y a las anteriores les ha salido un sombreado que estropea la linealidad perfecta que había logrado conferirle al texto. Mi útero me reclama con una contracción breve pero contundente y, al levantar la mirada del papel, me topo con la hiedra que cuelga de una de las baldas de la estantería. Hace más de una semana que no riego las plantas. Soplo sobre la tinta hasta que deja de brillar, cierro el cuaderno, vuelvo a abrir el portátil y me voy a la cocina a por la regadera.

I should have known better, nothing can be changed, the past is still the past, the bridge to nowhere. I should have wrote a letter explaining what I feel, that empty feeling.

Desde el rellano huelo la carne de las albóndigas chisporroteando en el horno. Mi padre me abre ataviado con un delantal verde; cuando voy a abrazarlo, coloca las manos en pinza sobre mis hombros y me da dos besos en las mejillas desde una prudente distancia de seguridad.

—Feliz cumpleaños, hija.

Vivimos a menos de veinte minutos a pie y aun así hace casi tres meses que no nos vemos. Le pregunto por su viaje a Bruselas.

—Lo pasamos muy bien. Bruselas es un poco gris, pero fuimos a Gante y a Brujas, y allí mucho mejor. Y los belgas muy majos, ¿eh? Tú fuiste no hace mucho, ¿verdad?

Viajé a Bélgica y Países Bajos con Natalia hace dos veranos. Logramos que nos coincidieran las vacaciones y recorrimos ambos territorios en tren, yendo de ciudad en ciudad y durmiendo en los sofás de conocidos que acababan másteres en el extranjero o que incluso tenían trabajo, pareja autóctona y un estudio de treinta metros cuadrados en alquiler en el centro de alguna ciudad de lisos canales y aparcamientos en bloque para bicicletas.

En Lovaina nos alojamos en casa de una antigua compañera de trabajo de Natalia. Se había casado con un belga y la empresa la había trasladado a la delegación de Bruselas. Estaba embarazada de cinco meses de una niña que se llamaría Cécile. Tenía veintiséis años, dos menos que nosotras.

Bélgica no me gustó. No me gustó Bruselas, que efectivamente me pareció la ciudad más gris y triste que había visitado, ni Gante ni Brujas, falsas como los decorados de las primeras películas en tecnicolor, y mucho menos Lovaina, demasiado luminosa, demasiado llena de gente y de mercados callejeros y de dulces de colores que nos ponían en el platito de cada café que pedíamos.

No me apetece hablar de Bélgica ni de los belgas con mi padre. Entramos en la cocina. Le pregunto si ha vuelto al instituto.

—Sigo de baja hasta después de Semana Santa —me responde mientras vigila el aspecto de las albóndigas a través de la ventanilla del horno—. Pero no sé, si puedo la alargaré unas semanas más. —Se frota las manos contra el delantal—. Oye, respecto a eso…

—Tranquilo, que yo no he dicho nada a nadie de tus viajes. Además, ¿a quién se lo voy a contar?

Mi padre lleva cuatro cursos encadenando bajas médicas. La primera fue por un esguince. Según él, la inactividad a la que lo sometió la lesión lo deprimió. Desde entonces las bajas han tenido como motivo diversos trastornos de ansiedad y depresiones más o menos profundas. Cuando le dan el alta se reincorpora al instituto, vuelve a memorizar el nombre de sus pocos alumnos de griego y latín, les hace algún control para calibrar su habilidad declinando verbos o analizando etimologías, atiende a un par de padres o madres inquietos por sus hijos —cuyo futuro académico depende en gran medida de las notas de las asignaturas troncales del bachillerato de humanidades, asignaturas que imparte mi padre— y antes de las evaluaciones pide cita con su médico y le explica lo que sea que haya que explicarle para conseguir una baja por depresión o ansiedad. Nunca trabaja más de dos meses seguidos.

—A esto le quedan cinco minutos. ¿Vas poniendo tú la mesa?

Llevo el mantel y los cubiertos a la pequeña mesa redonda del salón. Menos de un año después de separarse, mi padre vendió la casa del pueblo, que había pertenecido a mis abuelos, y pagó la entrada de este piso en la ciudad con el dinero que le quedó tras cederle parte de los beneficios a mi madre. Me confesó la donación años después, cuando ya no tenía sentido reprocharle su inexplicable generosidad. Nos trajimos al piso todos los libros, incluidos los de ella.

Volviendo a la cocina, me agacho para verlos, esa colección de novelas, tratados y ensayos sobre mitología relegados a las baldas de la esquina inferior derecha de la estantería, casi a ras de suelo. Libros independientes, solitarios, igual que en el pueblo, pero aquí, además, apartados de la luz solar y de la vista.

Entre ellos está El rey de las hormigas. No recordaba el nombre del autor: Zbigniew Herbert. Lo saco de la estantería y lo abro por la primera página. Hay una dedicatoria escrita con la caligrafía de mi padre.

Teresa, escribe tu versión de estos mitos y léemela en voz alta.

Pero mi madre no leía en voz alta. Decía que le daba vergüenza. Por las noches, cuando me acostaba, se limitaba a alcanzar de mis estantes algún cuento que sabía que me gustaba y, antes de salir de la habitación, encendía el flexo para que me lo leyera yo a mí misma, o para que me entretuviera mirando los dibujos cuando todavía no sabía que las combinaciones de letras eran palabras y que las palabras combinadas daban lugar a oraciones. Nunca adaptó ningún mito para mí, a pesar de que conocía muchos y de todas las tradiciones. Me podría haber narrado la guerra de Troya por fascículos, uno por noche antes de dormir, eliminando la sangre y las violaciones, y reduciendo la epopeya a una intriga aséptica en la que las cabezas se desprenden de los cuerpos sin hacer ruido ni salpicar la tierra de gotas negras, y a las mujeres se les perdona la vida y también las de sus hijos.

Mi madre jamás me contó cuentos, y en cambio mi padre me leyó siempre que se lo pedí. En ocasiones, incluso se esforzaba por concebir una historia propia, pero el realismo no tardaba en filtrarse por las rendijas de lo que él había querido que fuese un relato fantástico. Yo, más que escucharle, me dedicaba a analizar su lucha interna y las contradicciones en las que caía sin darse cuenta. Sus personajes comenzaban siendo niños con poderes extraordinarios como la telepatía o el teletransporte, y al final acababan confinados en una clase de segundo de primaria resolviendo problemas de matemáticas, ocultando sus talentos para no despertar las sospechas del profesor.

Me guardo El rey de las hormigas en la mochila. Coloco los platos en la mesa y lleno los vasos con agua. Mi padre llega con la cazuela de albóndigas humeando medio metro por delante de él.

—Yo me voy a abrir una cerveza —me dice—. ¿Te saco una?

—No, gracias.

Se aleja hacia la cocina desanudándose el delantal. Yo miro las albóndigas, todas sumergidas en el rojo brillante de la salsa de tomate.

—¿No hay pan? —grito.

—Llevo.

Mi padre vuelve con la barra de pan en una mano y una cerveza de lata en la otra. Antes de sentarse, le da un trago. Un hilillo burbujeante y dorado le resbala por la barbilla.

—Habrás traído tarta para luego.

—Ni lo he pensado, la verdad. —Le sonrío, y tengo la sensación de que no lo hacía en muchos días, puede que desde que acabé el original de Inés Caparrós y supe que había leído algo excepcional—. Esto tiene muy buena pinta.

—Como sé que te gustan, he dicho: ¡voy a hacérselas como regalo de cumpleaños! —Mi padre coge mi plato y me sirve cuatro albóndigas esféricas y enormes como pelotas de tenis. Cuando las deposita frente a mí, me mira a los ojos y exclama—: ¡Treinta ya! ¡A tu edad yo tenía una hija de diez años!

La base de mi vulva emite unos destellos punzantes que ascienden hasta mi estómago y lo contraen como si fuera una pasa. Corto un trozo de albóndiga y aspiro el olor que libera la carne antes de metérmela en la boca. Le adivino un fondo algo rancio, y en la superficie los aromas penetrantes de la pimienta y el comino, violentos, como queriendo enmascarar la evidencia de la carne pasada.

—¿Tienes Ibuprofeno? —le pregunto a mi padre, aún con el trozo de albóndiga goteando salsa desde el tenedor—. Estoy con la regla.

—Claro, claro. Te traigo uno.

Me trae dos, uno para ahora y otro más. Por si no tienes en casa, dice. Primero mastico el pedazo de carne picada y luego me trago la pastilla. Baja sola, sin que tenga que empujarla con agua.

—¿Y entonces Ignasi ya ha sacado del piso todo lo que le quedaba?

—Bueno. Le faltan los libros. Yo no sé si se acuerda. —La idea de hablar sobre Ignasi con mi padre es arriesgada y, al mismo tiempo, irresistible—. O igual no se quiere acordar. ¿Sabes que aún no me ha felicitado?

—¿Pero mantenéis algún tipo de contacto?

—No. —Mientras mastico busco la manera de anticiparme al comentario de mi padre—. Pero yo sí que le felicité en su cumpleaños. Y, de hecho, me contestó. Solo me escribió «gracias», pero me contestó. Así que ¿por qué no me felicita él a mí?

—Puede que le cueste encajar la traición —dice, e inmediatamente se corrige—: Lo que él debe de considerar una traición, quiero decir.

—Yo no le traicioné. —Siento que mis mejillas se encienden. Me las imagino a juego con el rojo intenso de la salsa de tomate—. Le habría traicionado si hubiera seguido con él y hubiéramos tenido hijos sin querer yo tenerlos. Habría traicionado su confianza y su dignidad. Y su oportunidad de construir algo mejor con otra persona. Pero se ve que él no lo acaba de captar.

El cuchillo atraviesa la albóndiga y choca contra el plato. Aún me quedan dos pelotas de tenis enteras que ahora me parecen todavía más descomunales, imposibles de masticar y digerir. Mi padre se ha terminado su ración y se sirve un poco más de salsa de tomate para mojar pan. En las paredes reverbera el clin de los vasos contra el mantel y las cataratas de agua y cerveza descendiendo por nuestras gargantas. Me sobreviene una culpabilidad traslúcida como un pañuelo de seda.

—Si Ignasi no viene a por sus libros, ya se los enviaré yo al trabajo —digo, recuperando un tono de voz neutro, inofensivo, sin inflexiones de ningún tipo.

Mi padre se levanta y coge la fuente de albóndigas. Ahí dentro deben de quedar tres o cuatro buenas raciones.

—Solo te digo que es una pena que dejaras a Ignasi por ese motivo. Puede que dentro de un año o dos quieras tener hijos, y entonces, ¿qué? ¿Los vas a tener con alguien a quien acabes de conocer?

En mi vulva nacen más destellos que detonan en el estómago como si fueran cohetes.

—O no tengo hijos. ¿No lo has pensado? De todos modos, no creo que seas el más indicado para darme lecciones sobre este asunto.

Debajo de la mesa mis manos se han convertido en puños. Presiono mi vientre con ellas y un dedo pulgar se me cuela en el ombligo por encima de la camiseta. Deshago el puño derecho, retiro la servilleta del regazo y la lanzo a un lado del plato, con el impulso justo para que se note mi hartazgo, para que mi padre se dé cuenta de lo cansino que resulta insistir sobre el mismo tema cada vez que nos vemos. Una punta de la servilleta se sumerge en la salsa de tomate y se tiñe poco a poco de rojo. Mi padre devuelve la cazuela de las albóndigas al salvamanteles.

—Yo solo quiero ayudarte, Helena —me dice llevando la mano a mi rodilla, y se queda apoyada allí unos instantes, apenas dos segundos, y en seguida, como tomando conciencia de la intimidad que se deriva de ese contacto fortuito, la retira y la coloca sobre la mesa—. Es que a veces me parece que aún no tienes las cosas muy claras —sigue—. Y hoy cumples treinta años. No quiero que seas infeliz.

—No soy infeliz, así que no te preocupes, por favor —susurro, y cada sílaba me suena a verdad a medias. ¿Es cierto que soy feliz? Si la respuesta no es un sí automático, ¿entonces es que no lo soy? ¿Qué me hace falta para serlo? Yo misma me respondo: una sangre que no acabe estancada en una copa de silicona, látex y plástico quirúrgico. Una sangre que se transforme en un cuerpo tierno, blando, sedoso como la culpa que siento ahora mismo.

Mi padre junta las dos manos y las masajea, entrelaza los dedos, se acaricia las uñas.

—Yo no tengo nada de dulce y tú tampoco has traído tarta, pero en la nevera queda algo de fruta. ¿Preparo una macedonia?

Nos comemos la macedonia frente al televisor apagado. Luego charlamos un rato hasta que mi padre anuncia que se va a echar una siesta.

—Pero puedes quedarte si quieres.

Le digo que mejor me voy, que tengo que adelantar trabajo de la editorial. Nombro a Inés Caparrós y le prometo que le regalaré el libro cuando se publique.

Antes de irse a su cuarto, mi padre me prepara dos raciones de albóndigas para que me las lleve a casa.

—Acuérdate del Ibuprofeno —me dice.

Ya me lo había guardado en la mochila. Junto con El rey de las hormigas y una tableta de chocolate belga regalo de mi padre.