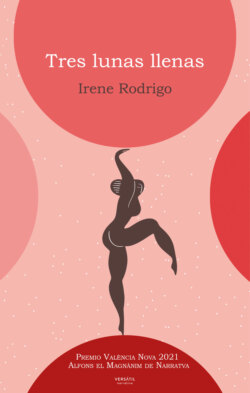

Читать книгу Tres lunas llenas - Irene Rodrigo - Страница 6

ОглавлениеOtro pinchazo en el vientre. Cierro de golpe el libro de Néstor Gallego y me encojo sobre mí misma. Cuando me incorporo, noto una cálida humedad empapando mi entrepierna. Miro de reojo a la señora del asiento de al lado: está sumida en la infinitud de su muro de Facebook. Aparto la mochila del regazo, abro las piernas lo justo, no quiero verlo pero ahí está, un punto terroso expandiéndose por las costuras de los pantalones. Tendría que haberme puesto los vaqueros oscuros. Una vez ensucié el cojín blanco de la silla de una cafetería en la que estuve trabajando toda la tarde, ajena a la copa que vertía mi sangre al exterior, traicionando mi confianza recién estrenada en la panacea de los productos de higiene menstrual: limpia, barata y ecológica, tú no la notas y, más importante todavía, los demás tampoco. En cuanto me levanté para irme, detecté el desastre. Dejé diez euros en la mesa para pagar el café con leche y compensar lo del cojín, y me fui corriendo hacia la boca del metro. Ese día sí llevaba los vaqueros oscuros.

Las dos paradas que quedan hasta a la oficina parecerán doce. Estamos a las puertas de las fiestas municipales y, donde no hay vallas, hay váteres portátiles separando sin conciencia de segregación la periferia del noble centro de la ciudad. En estas fechas la luz se intensifica, se vuelve más nítida y cálida, las barandillas de los balcones, los contornos de los edificios, todo sucumbe a la nueva potencia de la luz. El efecto dura exactamente lo que duran las fiestas y sus preparativos, que se alargan durante dos semanas en las que la ciudad se llena de turistas y nosotros, sus habitantes, nos convertimos en actores secundarios minimizados por las muchedumbres. Luego, con el inicio de la primavera, la luz abandona las fachadas, que recuperan su aspecto blancuzco y apagado habitual, y adopta su intensidad previa, como si se tomara un tiempo extra para despedirse del invierno.

Esta sensación de una luz distinta me acompaña desde que era una niña. Entonces se manifestaba especialmente los sábados y los domingos por la mañana. Me despertaba y, todavía con el pijama puesto, bajaba a toda prisa las escaleras de mi cuarto al salón con un destino invariable: la ventana que daba a la estación de tren. Si me hubiesen aislado en un zulo durante días hasta hacerme perder la noción del tiempo y luego me hubieran liberado sin pistas sobre el día en que me encontraba, habría podido asegurar que era sábado con solo observar la luz, tan potente, colándose por la ventana y reflejándose en las vías y en la fachada de la vieja estación, colonizando el pueblo y mi casa con descaro y una sublime autoridad. Los fines de semana la luz era de un blanco violento y parecía burlarse de quienes cumplían sus obligaciones laborales encerrados en una cafetería, en una tienda o en un despacho, y de quienes por enfermedad o simple apatía no saldrían de casa en toda la jornada.

Un sábado quise compartir con mi madre el secreto de la luz. Le pedí que se fijara bien, que mirase atentamente el asfalto del aparcamiento de la estación, cómo había pasado de negro a un blanco feroz. Le dije que contemplase el vuelo de las palomas cuyos domadores pintaban con colores fluorescentes, todas buscando al unísono el origen de aquella fuente de calidez impropia de un día lectivo. Pero ella solo me dijo:

—La luz es la misma todos los días.

Y luego supongo que me preguntó si tenía deberes que hacer.

Me gustaría que ella naciera cuando la luz se transforma. Por estas fechas, quizá el año que viene. Cualquier mañana de sábado o de domingo.

Seguro que ella sí percibiría los matices de la luz.