Читать книгу Heinrich der Löwe - Joachim Ehlers - Страница 8

Prolog: Annäherungen

ОглавлениеFür den 4. März des Jahres 1152 erwartete Frankfurt am Main eine mächtige Versammlung der Großen des Reiches. Sie sollten einen neuen König wählen, den Nachfolger des Staufers Konrad III., der am 15. Februar in Bamberg gestorben war. Vom Ausgang dieser Wahl erhoffte man sich endlich inneren Frieden, der seit einem Vierteljahrhundert immer wieder durch schwere Kämpfe gestört worden war, weil Konrads Herrschaft niemals auf einem breiten Konsens geruht hatte. Zeitlebens war er Vertreter der Opposition geblieben, die ihn 1127 als Gegenkönig neben den erst zwei Jahre zuvor gewählten Lothar von Süpplingenburg gestellt hatte. Die Staufer sahen sich als Angehörige des salischen Kaiserhauses, das 1125 mit Heinrich V. in männlicher Linie ausgestorben war, und sie empfanden die Erhebung des sächsischen Herzogs Lothar zum König als Verletzung der begründeten Anwartschaft eines der Ihren auf die Krone. Der Konflikt hatte mit Lothars Tod im Jahre 1138 kein Ende gefunden, ja, er verschärfte sich, weil eine kleine, aber entschlossene Fürstengruppe um den Erzbischof Albero von Trier Konrad jetzt nochmals zum König wählte und damit die Ansprüche des damals mächtigsten deutschen Fürsten beiseite schob: Heinrich der Stolze aus dem Haus der Welfen, Herzog von Sachsen und Bayern, war als Schwiegersohn Kaiser Lothars von seinem gottgegebenen Recht auf dessen Nachfolge überzeugt. Zwar entlastete Heinrichs überraschend früher Tod schon im Jahr darauf Konrad III., doch die Welfen setzten während dessen gesamter Regierungszeit ihren Widerstand in Sachsen und Bayern ausdauernd fort.

In der Tat war die Wahl nur ein Teil der Königserhebung, oft als Bestätigung der gleichsam natürlichen Vorausbestimmung von Kandidaten durch das Erbrecht oder der Empfehlung eines Nachfolgers durch den Vorgänger (Designation), so daß sich verschieden ausgerichteten Kräften ein weites Betätigungsfeld öffnete. Grundsätzlich sollten Königswahlen auf möglichst allgemeinen Versammlungen stattfinden, doch bis zum Ende des 12. Jahrhunderts blieb der Kreis der wahlberechtigten Laien unbestimmt. Die moderne Geschichtswissenschaft hilft sich ebenso wie die mittelalterlichen Autoren mit Umschreibungen wie »die mächtigsten Fürsten« (summi principes), ohne im Einzelfall sagen zu können, wer damit gemeint ist. Diese Offenheit ist weniger erstaunlich, wenn man bedenkt, daß selbst die Papstwahl ihren frühesten und noch dazu erfolglosen Regelungsversuch 1059 mit dem Papstwahldekret erfahren hat; erst 1179 legte eine Dekretale Alexanders III. fest, daß nur die Kardinäle wahlberechtigt sein und mindestens zwei Drittel der Stimmen für den Gewählten abgegeben werden sollten. Entsprechende Versuche zur präzisen Definition und Festlegung eines Königswählergremiums finden sich als parteitaktische Argumente erst am Ende des 12. Jahrhunderts, im Zusammenhang mit der Doppelwahl des Jahres 1198. Der Weg zum Kurfürstenkolleg war noch lang.

Unter solchen Voraussetzungen war es 1152 schwer, den Streit zu schlichten und den Krieg zu beenden, denn dafür mußte die Nachfolge König Konrads möglichst einvernehmlich geregelt werden. Deshalb traf sich Ende Februar auf Einladung Erzbischof Heinrichs von Mainz ein ausgewählter Kreis geistlicher und weltlicher Herren. Von den Teilnehmern kennen wir außer dem Gastgeber den Erzbischof Arnold von Köln, die Bischöfe Gebhard von Würzburg und Gunther von Speyer, mehrere Pröpste bedeutender Stiftskirchen und vier Grafen, besonders gut aber Herzog Friedrich III. von Schwaben aus dem staufischen Haus und seinen Vetter, den jungen, damals wohl achtzehnjährigen Herzog Heinrich von Sachsen.1 Auf ihn kam es bei der folgenden Konferenz besonders an, und deshalb machte ihm der Herzog von Schwaben bedeutende Versprechungen, um Heinrich den Verzicht auf eine eigene Bewerbung nahezulegen und ihn als Wähler für sich zu gewinnen. Dieser ersten entscheidenden Begegnung der beiden Verwandten sollten fortan viele weitere gemeinsame Aktionen folgen, mit denen sie als Kaiser Friedrich Barbarossa und Herzog Heinrich der Löwe die Geschichte des Reiches so lange bestimmten, bis der Herzog sich eines Tages dem Kaiser verweigerte und daraufhin einer großen Koalition seiner Gegner preisgegeben wurde.

Am 4. März fanden sich am traditionellen Wahlort Frankfurt die wichtigsten Fürsten des Reiches zum Beraten und Entscheiden ein, »denn dieses Recht, daß nämlich die Königswürde sich nicht nach der Blutsverwandtschaft vererbt, sondern daß die Könige durch Wahl der Fürsten eingesetzt werden, beansprucht das römische Reich als sein besonderes Privileg«.2 Mit diesem Hinweis auf das ungeschriebene Grundgesetz des Reiches begann Bischof Otto von Freising als Geschichtsschreiber der ersten Königs- und Kaiserjahre seines Neffen Friedrich Barbarossa den Bericht von der Wahl, und er hob darin den allgemeinen Wunsch der Großen nach Frieden durch Ausgleich zwischen Staufern und Welfen hervor. Nur weil Friedrich durch seine welfische Mutter beiden Familien angehörte, habe er gewinnen können und sei zum »Eckstein« (angularis lapis) der Versöhnung geworden.3

Ganz so einvernehmlich, wie der Freisinger Bischof glauben machen wollte, ist es gewiß nicht abgelaufen, denn Konrad III. hatte seinen damals wohl achtjährigen Sohn Friedrich von Rothenburg für die Nachfolge vorgesehen, und erst mit großen Wahlversprechungen, die das Kind nicht machen konnte, zog der ältere Vetter die entscheidenden Wähler auf seine Seite.4 Mehrere (allerdings erst nach 1180 schreibende) Autoren berichten von weiteren Manipulationen Friedrichs. Gislebert von Mons, Kanzler des Grafen Balduin V. von Hennegau, erwähnt – leider ohne Namen zu nennen – vier Kandidaten, gegen die sich Friedrich mit Absprachen hätte durchsetzen müssen,5 und zu Anfang des 13. Jahrhunderts weiß ein Chronist aus Laon sogar von einer Mehrheit für Heinrich den Löwen, die Friedrich nur mit List und Mühe habe umstimmen können.6 Dieser anonyme Autor, vermutlich ein englischer Kleriker, schrieb seit Mitte des 12. Jahrhunderts weitgehend aus eigener Kenntnis über französische und englische Zeitgeschichte; es könnte demnach sein, daß Heinrich der Löwe diese Version nach 1182 während seines Exils in England verbreitet hat. Die den Welfen nahestehende Chronik des Lüneburger Benediktinerklosters St. Michael wies zwischen 1229 und 1233 darauf hin, daß der Kaiser Heinrich dem Löwen Gutes mit Bösem vergalt, als er ihn aus seinen Herzogtümern vertrieb, denn Heinrich habe ihm doch einst zum Königtum verholfen.7

Wie es sich hier im einzelnen auch verhalten haben mag: Sicher ist, daß bei der Wahl eine Gruppe von weltlichen Fürsten maßgeblich für Friedrich eintrat, die ihren eigenen Aufstieg betrieben und konkrete Ziele ins Auge gefaßt hatten. Sie sahen dabei über Deutschland hinaus und planten im größeren Rahmen des Kaiserreiches, hatten also auch Oberitalien und Burgund im Blick. Unter ihnen ist an erster Stelle der Onkel Heinrichs des Löwen und Friedrichs I. zu nennen, Welf VI., der sich vom künftigen König die Einsetzung als Herzog von Spoleto, Markgraf der Toskana und Fürst von Sardinien versprechen durfte; ferner der bayerische Pfalzgraf Otto von Wittelsbach und der Markgraf der sächsischen Nordmark Albrecht der Bär, die auf königliche Förderung beim Aufbau eigener Landesherrschaften hofften; ferner Herzog Berthold von Zähringen, der noch in diesem Wahljahr 1152 als Stellvertreter des Königs das Rektorat über Burgund erhalten sollte, und besonders Heinrich der Löwe, der seiner sächsischen Herzogswürde die dem Vater einst entzogene bayerische hinzufügen wollte.8

Heinrich der Löwe war der jüngste dieser Herren, nahezu gleichen Alters wie ein anderer Großer des Jahrhunderts, dem er später persönlich nahestehen sollte. Am 18. Mai 1152, während der Herzog von Sachsen am ersten großen Hoftag des neugewählten Königs Friedrich in Merseburg teilnahm, heiratete in Poitiers der neunzehnjährige Graf Heinrich von Anjou, Herzog der Normandie, die Erbin des Herzogtums Aquitanien, Eleonore, deren Ehe mit dem französischen König Ludwig VII. soeben geschieden worden war. Durch seine Mutter hatte Heinrich Ansprüche auf den englischen Thron, und nach seiner Krönung am 19. Dezember 1154 in London war er mit einundzwanzig Jahren König von England, Herzog der Normandie und von Aquitanien, Graf von Anjou und Maine. Heinrich II. durfte sich als einziger europäischer Herrscher mit dem Kaiser vergleichen, war als König weit mächtiger als dieser9 und unter den europäischen Monarchen eine Ausnahmeerscheinung wie Heinrich der Löwe eine unter den deutschen Fürsten. Vielleicht wußte der Welfe damals schon, daß er in ihrem Kreis ein Außenseiter war und immer bleiben würde. Gewiß teilte er mit ihnen die Liebe und den Willen zur Macht, aber bei ihm war beides besonders ausgeprägt und paarte sich als dominierende Leidenschaft verhängnisvoll mit der Neigung, Gegner zu unterschätzen.

Seines Ranges war er sich jedenfalls früh bewußt und sollte ihn oft betonen: »Heinrich von Gottes Gnaden Herzog von Sachsen, Sohn Herzog Heinrichs von Bayern und Sachsen und seiner Gemahlin Gertrud, der Tochter Kaiser Lothars und der Kaiserin Richenza« (Heinricus dei gratia dux Bawarie et Saxonie, filius Heinrici ducis Bawarie et Saxonie et contectalis eius Gerthrudis, filie Lotharii imperatoris et Richence imperatricis) ließ er sich vor 1154 in einer seiner Urkunden nennen.10 »Von Gott, unserem Schöpfer, sind wir durch Reichtum, Ruhm und Macht barmherzig erhöht worden«, diktierte 1157 einer seiner Kanzleinotare im Namen des Herzogs, und »weil wir von Gott auf den Gipfel der Ehren berufen sind«, erhielt die Mindener Domkirche am 1. Februar 1168 einen Bauernhof geschenkt, an dem Tag, »als Heinrich, Herzog von Bayern und Sachsen, Mathilde heiratete, die Tochter des Königs von England«.11 Er wußte auch, daß er karolingischer Abstammung war, später Nachkomme des großen Kaisers Karl, dem die europäische Christenheit ihre politische und zivilisatorische Existenz verdankte, das große Vorbild erfolgreicher, richtiger und gerechter Herrschaft in dieser Welt neben dem biblischen König Salomo und dem römischen Kaiser Konstantin.

Heinrichs hohe Abkunft erwähnten auch ausländische Autoren. Der für seine genauen Personenschilderungen berühmte Italiener Acerbus Morena, der dem Herzog selbst begegnet war, hat uns die einzige etwas ausführliche Beschreibung von dessen Äußerem hinterlassen: »Herzog Heinrich von Sachsen . . . war von mittlerer Größe, wohlgestaltet, verfügte über Körperkräfte, hatte ein stolzes Antlitz, große und schwarze Augen, ebenso fast schwarze Haare, war hochherzig, reich an Vermögen und Macht; er stammte aus hochadligem Geschlecht und war der Sohn der Tochter des früheren Kaisers Lothar.«12 Die schwarzen Augen und Haare hatte Heinrich vielleicht von seinen italienischen Vorfahren aus dem Haus Este geerbt, die den jüngeren Welfen dieses charakteristische Merkmal hinterlassen haben, so daß der Großvater des Löwen geradezu den Beinamen »der Schwarze« geführt hat. Fast ebenso präzis wie Acerbus Morena beobachtete der englische Mönch Gervasius von Canterbury; als Historiograph seiner Zeit bemühte er sich um politische Analyse der erzählten Geschichte und wollte in seinem Bericht zu 1184 erklären, warum Heinrich der Löwe ins englische Exil gehen mußte: »Er war von hochadliger Abkunft und ein Verwandter des Kaisers, ein hervorragender Ritter, von schlanker Gestalt, aber zu sehr entstellten Geiz und Untreue seinen Edelmut und seinen Ruhm. Das Seine hielt er zäh fest und begehrte fremdes Gut, er war hochmütig, allzu stolz, und er hielt, was einem Fürsten besonders übel ansteht, kaum jemandem unverbrüchlich die Treue.«13 Für eine Zeit, deren Gesellschaftsordnung auf dem Lehnrecht basierte, das als grundlegende und jedenfalls formal verbindliche Norm die Treue (fidelitas) des Herrn gegenüber seinen Vasallen, der Vasallen gegenüber ihrem Herrn enthielt, sind das harte Worte zur Kennzeichnung eines offenbar problematischen Charakters. Ohne Treue konnte auch niemand Ritter (miles) sein, schon gar nicht ein hervorragender (optimus), so daß jedem Leser oder Hörer der fast ironisch vermittelte Widerspruch zwischen Lob und Tadel überdeutlich werden mußte.

Beschrieb Gervasius von Canterbury den alternden Herzog und zog dabei die Summe aus allen Erfahrungen und Gerüchten, die man ihm zugetragen hatte, so lieferte der deutsche Kleriker Rahewin als Fortsetzer des schon erwähnten Geschichtswerkes seines Bischofs Otto von Freising zum Jahre 1159 ein Porträt aus früheren Zeiten, das trotz persönlicher Begegnungen mit Heinrich dem Löwen zwischen 1152 und 1158 auf den ersten Blick eigentümlich lau, gelehrt und behäbig wirkt: »Dieser Fürst war . . . der Sohn des Herzogs Heinrich und Gertruds, der Tochter des Kaisers Lothar. Er hatte schon in der frühsten Kindheit Vater und Mutter verloren; herangewachsen, war er außerordentlich kräftig und schön, besonders aber besaß er hohe Geistesgaben. Er verweichlichte sich nicht durch Luxus und Trägheit, sondern übte sich, wie es bei den Sachsen üblich ist, im Reiten und Speerwerfen und lief mit seinen Altersgenossen um die Wette. Obwohl er alle an Ruhm übertraf, war er doch bei allen beliebt. Er strebte, wie jemand sagt (gemeint ist der römische Geschichtsschreiber Sallust, dessen stilistisches Vorbild den ganzen Text Rahewins bestimmt), nach Selbstbeherrschung (modestia) und Anstand (decor), vor allem aber nach Strenge (severitas). Mit dem Tüchtigen konkurrierte er in Tüchtigkeit, mit dem Bescheidenen an Sittsamkeit, mit dem Unschuldigen an Enthaltsamkeit, er wollte lieber gut sein als scheinen. Je weniger er nach Ruhm strebte, um so mehr erwarb er ihn sich. Bei allen rühmlichen Unternehmungen tat er das meiste, aber er redete am wenigsten von sich.«14 Mit rhetorisch gestelzten Formulierungen aus Sallusts Werken über den Numiderkönig Iugurtha und den verschwörerischen römischen Praetor Catilina hob Rahewin Heinrichs Tugenden hervor, die denen der römischen Republik durchaus entsprachen; im Krieg seien Strenge und Charakterfestigkeit (constantia) so bestimmende Qualitäten, daß man den Herzog mit Cato vergleichen könne.

Bringt man die gemeinsamen Elemente aller Berichte zusammen, so hat man sich Heinrich den Löwen als dunkelhaarigen, gutaussehenden, schlanken und körperlich durchtrainierten Mann vorzustellen, von hoher Intelligenz und militärisch tüchtig. In hochadliger Familie früh verwaist, hatte er offenbar beizeiten gelernt, sich durchzusetzen, einen starken Sinn für Besitz und Erwerb auszubilden und sein bis zur Arroganz übersteigertes Selbstwertgefühl offen zu zeigen. Gebotene Loyalität verletzte er um eigener Ziele willen und achtete die Rechte anderer nicht sehr hoch.

Gerade die kritischen Akzente dieses Bildes vermischen jedoch mehr oder weniger unbewußt individuelle mit typischen Verhaltensweisen. Alle Angehörigen der hohen Aristokratie waren äußerst empfindlich auf ihren Rang und ihr Ansehen bedacht, ihren honor, und sie taten dafür manches, was nach neuzeitlichen Vorstellungen von Staatsräson unvernünftig und nach allgemein menschlichem Empfinden unrecht war. Nach den Regeln der mittelalterlichen Adelsgesellschaft aber wäre anderes Verhalten für sie wenig sinnvoll gewesen, denn vom Rang hing alles ab: Das Recht auf Mitsprache, auf Gehör überhaupt, die Fähigkeit zum Behaupten der eigenen Herrschaft gegen Konkurrenten und damit das Bewahren jener materiellen Basis, die wiederum Voraussetzung des gesellschaftlichen Ranges war. Deshalb gab es deutliche Wechselwirkungen zwischen faktischer politischer Macht und der Fähigkeit, diese Macht repräsentativ vorzuführen. Das galt natürlich nicht nur für das Verhältnis zwischen König und Fürsten: Jeder dieser Großen hatte innerhalb seines eigenen Herrschaftsbereiches mit den Vertretern regionaler Adelsfamilien umzugehen, mit geistlichen und weltlichen Herren, denen gegenüber er sich genau so verhielt und verhalten mußte, wie es im großen Maßstab des Reichsverbandes der König gegenüber Bischöfen, Herzögen, Markgrafen und anderen Mächtigen tat. In dieser Gesellschaft hielten auf mittlere Sicht nur solche Leute ihre Position, die durch Auftreten und Gefolge zweifelsfrei als Herren erkannt und akzeptiert wurden, ausgestattet im übrigen mit der Fähigkeit, Akzeptanz im Konfliktfalle zu erzwingen.

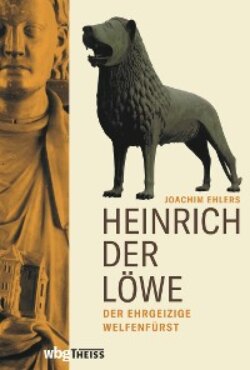

Wir besitzen kein zeitgenössisches Porträt Heinrichs des Löwen, denn die Darstellungen auf dem Widmungsbild des Evangeliars aus der Stiftskirche St. Blasius in Braunschweig (links) und in seinem Psalter (rechts)zeigen trotz der Ähnlichkeit untereinander nur, daß die Helmarshausener Malschule eine Bildformel für Gesichter entwickelt hatte.

Gewalt spielte infolgedessen eine bedeutende Rolle. Unsere Vorstellungen von ritterlicher Zivilisation und höfischer Kultur werden von den zahlreichen Zeugnissen stark formalisierter Verhaltensweisen bestimmt und sind deshalb nicht schlechthin falsch, aber sie dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, daß solche Formen wie ein fragiler Schleier über die alltäglichen Zwänge einer hochmilitarisierten Gesellschaft gebreitet waren. Scharfe Konkurrenz der Führungskräfte untereinander kennzeichnete eine politische Verfassung, innerhalb derer dem König die vorsichtig nutzbare Möglichkeit offenstand, loyale Kräfte zu fördern und dadurch ihr Ansehen zu steigern, anderen durch Huldverlust den Rang zu entziehen, notfalls mit Hilfe der Konkurrenten.

Im Abstand von achteinhalb Jahrhunderten ist es nicht leicht, diese wechselvollen Aktionen deutlich zu erkennen, ihre Abläufe und Kausalitäten richtig zu begreifen, die wirklichen Handlungsmotive zu bestimmen und Mentalitäten zu verstehen, die ihrerseits handlungsbestimmend gewirkt haben. Gefährlich vor allem ist eine Ungeduld des späten Betrachters, der das Ende kennt, alles darauf zulaufen sieht und beiseite schiebt, was den zügigen Ablauf hemmt; wer den Gang der Dinge von den Resultaten her beurteilt, macht sich selbst intelligenter und einsichtsvoller, als er ist, und entsprechend dümmer und naiver werden ihm die historischen Akteure erscheinen. Die Aktion im Unvorhersehbaren machte aber das Leben eines Fürsten wie Heinrich der Löwe aus, infolgedessen ist die Frage nach den Gründen seines Handelns (die immer auch als Antriebskräfte fürstlicher Existenz schlechthin verstanden werden müssen) biographisch aufschlußreich, selbst dann, wenn wir mittelalterliche Zeugen vernehmen, die unseren Fragen wenig entgegenkommen. Diese Zeugen interessieren sich so gut wie gar nicht für individualpsychologische Aspekte und geben deshalb kaum Auskunft über Individuen, sondern sprechen als mehr oder weniger literarisch Gebildete in den Formen einer römisch-antiken Tradition, die ihnen Muster und Typen geliefert hatte, mit deren Hilfe sie die Welt verstehen wollten, das Individuelle aus dem Allgemeinen, das Einmalige aus dem Exemplarischen. Weil Heinrich der Löwe ein Fürst (princeps) ist, wird er am antiken Begriff vom Princeps gemessen, einem Begriff freilich, der längst nach den besonderen Bedingungen des Mittelalters verformt ist, und deshalb lesen wir zunächst nicht, wie der Herzog war, sondern wir erfahren, wie sich der jeweilige Autor einen Fürsten vorstellte und welches Bild seine Zeit vom Fürsten hatte. Obwohl dieses Bild von der römisch-antiken Bildungstradition geformt ist, führt es doch weniger auf Abwege, als es zunächst scheinen mag, denn die Vorstellungen seiner Zeitgenossen bestimmten natürlich auch das Bild des Fürsten von sich selbst. Er mußte darauf reagieren, wenn er sich unter ihnen behaupten wollte. Die aristokratische Gesellschaft legte Wert auf Legitimität der herrschaftlichen Position und der herrschaftlichen Aktion; Herrschaft mußte gegen den Druck der Konkurrenten nicht nur politisch und militärisch behauptet, sondern auch juristisch und ideologisch vertreten werden, ja noch mehr: Der Machthaber mußte sich als solcher darstellen, angepaßt den Sehgewohnheiten der zeitgenössischen Betrachter, damit sie ihn ohne Zögern und Nachfragen als Fürsten hohen Ranges erkannten und annahmen.

Diese Kunst der repräsentativen Selbstdarstellung hat Heinrich der Löwe vollkommen beherrscht, und er hat dafür in einer Zeit kaum ausgebildeter staatlicher Institutionen und in einer Gesellschaft schwer voneinander abgrenzbarer personaler Beziehungen ein attraktives Zentrum geschaffen, das Menschen, Macht, materielle und intellektuelle Ressourcen zu integrieren begann: Der Hof des Herzogs war wie alle bedeutenden Höfe seiner Zeit ein schillerndes Gebilde, als wechselndes Gefolge unablässig mit dem Herrn unterwegs, aber dieser Herr gab ihm durch sorgfältige Auswahl seiner ständigen Begleiter einen festen Kern und durch den Ausbau des Braunschweiger Burgbezirks mit Herzogspfalz, Stiftskirche, Löwendenkmal, auch durch Befestigung der erweiterten Stadt mit Wall und Graben, einen sicheren und markanten, früh weithin bekannten und vor allem anerkannten Bezugspunkt im Lande. Das Bewußtsein legitimen Anspruchs auf die so dargestellte Herrschaft gehörte fest zum Selbstverständnis Heinrichs des Löwen, der sich als vorläufigen Höhepunkt einer uralten aristokratischen Tradition und Geschichte sah. Tatsächlich gab es keine Familie im Reich, die sich ihrer ruhmvollen Vergangenheit über einen ähnlich langen Zeitraum so detailliert erinnerte wie die Welfen.