Читать книгу Heinrich der Löwe - Joachim Ehlers - Страница 9

Die Welfen, Sachsen und das Reich Die Familie

ОглавлениеGeschichte und Erinnerung sind der Nährboden adliger Selbstgewißheit. Sie lebt aus der Überzeugung, daß hoher Rang auf den Leistungen der Vorfahren beruht und von den Späteren durch Geburt erworben wird. Aristokratie im wörtlichen Sinne, »Herrschaft der Besten«, gibt es nur deshalb, weil der Ruhm großer Taten sich vererbt, und je länger die Reihe erfolgreicher Ahnen, um so größer der angesammelte Schatz adliger Qualität. Insofern ist Erinnerung auch Voraussetzung von Herrschaft, weil den Lebenden ihre Eignung und ihr Recht zum Führen durch Besinnung auf tüchtige und berühmte Vorfahren immer wieder bestätigt wird. Mit dem Ruhm (gloria) und dem Ruf (fama) seiner Familie im Rücken, will sich der Herr im Kreis seiner Standesgenossen behaupten, die er als offene oder potentielle Konkurrenten begreifen muß. Die Aufstellung solcher Ahnenreihen findet ihre ehrwürdigen Muster in den Erzvätergeschichten der Genesis mit den Linien von Abrahams Vorfahren und Jakobs Söhnen oder als Stammbaum Jesu im Evangelium des Matthäus.

Bei der Pflege ihrer Hausgeschichte haben sich die Welfen zeitüblicher Mittel bedient, wenn sie nach den Gräbern ihrer Ahnen suchten und ihnen Grablegen unter der Obhut geistlicher Gemeinschaften einrichteten, die im Gottesdienst der Toten gedachten oder ihre Namen und Taten aufzeichneten. Auf diese Weise entstand Hausüberlieferung, von familiennahen Klerikern erzeugt, erinnert, ausgestaltet und verbreitet. Als erste deutsche Adelsfamilie haben die Welfen ihre Geschichte schriftlich festhalten lassen, wobei sich bis zum Auftreten Heinrichs des Löwen zwei Stränge unterscheiden lassen. Der erste umfaßt das Wirken der Familie in Süddeutschland – in Schwaben und als Herzöge von Bayern – bis zur Bildung eines Herrschaftszentrums nördlich des Bodensees um Altdorf und die Ravensburg in den zwanziger Jahren des 11. Jahrhunderts. Dort, in Altdorf-Ravensburg, entstand zwischen 1123 und 1126 die Genealogia Welforum,1 die Ursprungsgeschichte der Welfen. Der zweite Strang beginnt mit dem Ausgreifen der Familie in den Norden und erreicht seinen abschließenden Höhepunkt mit dem Gewinn der Herzogswürde auch in Sachsen durch Heinrich den Stolzen. In Sachsen wurde zwischen 1132 und 1137, vielleicht im Kloster St. Michael zu Lüneburg, die zweite Aufzeichnung der Familiengeschichte angelegt, die sogenannte Sächsische Welfenquelle, möglicherweise auf Grund einer 1134 durch Heinrich den Stolzen vermittelten Information zur welfischen Hausüberlieferung. Dieses Werk ist verloren, kann aber in großen Teilen aus zwei Chroniken rekonstruiert werden, deren Verfasser es benutzt haben: Aus der Reichschronik des Annalista Saxo und aus dem Anhang IV der Sächsischen Weltchronik.2 Schon in die Zeit Heinrichs des Löwen gehört schließlich als dritter Text welfischer Familiengeschichtsschreibung die zwischen 1167 und 1174 vielleicht in Altdorf-Ravensburg verfaßte Historia Welforum.3

Am weitesten greift die Historia in die Vergangenheit zurück, denn sie leitet die Welfen von den Franken her und übernimmt dabei eine sagenhafte Tradition aus dem 7. Jahrhundert, der zufolge die Franken ebenso wie die Römer von Flüchtlingen aus Troja abstammen und deshalb kein barbarisches, sondern ein antikes Volk sein sollen.4 Erst in den Rheinlanden hätten sich die Welfen von den Franken getrennt und eigenes Siedlungsgebiet erschlossen. Den römischen Kaisern hätten sie die Lehnshuldigung verweigert und sich ihren Haushalt in königlicher Art und Weise eingerichtet, regio more, mit Grafen als Inhabern von Hofämtern. Sie wären reich und mächtig gewesen, Wohltäter der Kirchen von Konstanz, Augsburg, Freising, Chur, Kempten und Ottobeuren. Der erste namentlich bekannte Ahnherr hätte zur Zeit Karls des Großen gelebt, also zwischen 768 und 814; es wäre ein Graf Welf gewesen, Gwelfo comes, und zur Erklärung dieses Namens hat der Verfasser der Historia zwei Versionen gehört, die sich auch schon in der Genealogia finden. Demnach hätte einer der ältesten Vorfahren die Tochter eines römischen Senators namens Catilina geheiratet und einen Sohn gezeugt, der ebenfalls Catilina hieß, zu deutsch Gwelf. Dieser Name wäre von den Nachfahren aber als ungehörig abgelehnt und erst auf Grund des zweiten Erklärungsmodells akzeptiert worden: Als einer der Vorfahren auf die Nachricht von der Geburt seines Sohnes das Gefolge des Kaisers verlassen wollte, spottete dieser: »Wegen eines Welpen – pro gwelfo sagt die Historia, pro catulo die Genealogia –, der dir geboren ist, willst du nach Hause?« Der junge Vater nahm das Wort als Namen seines Kindes an und gewann den Kaiser für die Patenschaft.

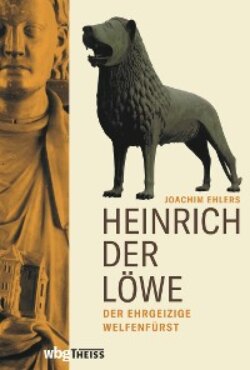

Hier spielt die Überlieferung mit der mehrdeutigen Etymologie des Wortes catulus und der Verbindung zur römischen Geschichte, die erwünscht, aber doch sehr problematisch war, denn Cicero hat in berühmten Staatsreden Catilina als politischen Verbrecher so nachhaltig diskreditiert, daß die Träger der welfischen Tradition den Namen mißbilligten, ihn aber eben doch nicht unterdrückten, so daß Welf IV. zum Jahr 1075 dux Catulus genannt werden konnte, Romanorum de gente vetusta (»Herzog Welf, aus altem römischen Geschlecht«).5 Mit dem Wort catulus bezeichnen die Etymologiae, ein noch im Hochmittelalter angesehenes enzyklopädisches Lexikon des spanischen Gelehrten Isidor von Sevilla aus dem 7. Jahrhundert, einerseits das Junge des Löwen, und sie nennen den Löwen selbst »Fürst aller Tiere« (princeps omnium bestiarum),6 andererseits empfehlen sie, das Wort nur für die Jungen der Hunde zu verwenden, weil catulus (Hündchen) das Verkleinerungswort zu canis (Hund) sei.7 Bei dieser Bedeutung »Jungtier«, »Welpe«, »junger Hund« ist es im Mittelalter geblieben, ohne daß aber der Bezug auf den Löwen ganz vergessen worden wäre. Für die Welfen und besonders für Heinrich den Löwen ergaben sich daraus drei Perspektiven, nämlich die Etymologie des Familiennamens (Welpe ▸ Welf ▸ Welfen), zum anderen das weite Feld der bibelexegetisch-literarischen Löwenallegorese und schließlich die Verwendung des Löwen als fürstliches Symbol.

Der Historia zufolge hatte Welf einen Sohn namens Eticho, mit dem die Genealogia und die Welfenquelle die Familiengeschichte erst beginnen lassen, wobei die Welfenquelle ihn als bayerischen Fürsten mit dem Doppelnamen Eticho-Welf einführt und die Historia seine Schwester Judith erwähnt, die Kaiser Ludwig der Fromme als zweite Gemahlin nahm. Die Verwandtschaft der Welfen mit dem karolingischen Haus kommt der Genealogia und der Welfenquelle zufolge erst in der nächsten Generation zustande, doch an der historischen Grundlage dieser Nachrichten ist neuerdings gezweifelt worden,8 und angekündigte Forschungen werden erweisen, ob als ältester Vorfahre der Welfen weiterhin ein fränkischer oder vielleicht auch alemannischer Graf Ruthard († vor 790) angenommen werden darf, der für König Pippin die Integration Alemanniens in das Frankenreich betrieb und dabei nördlich des Bodensees reichen Besitz erwarb. Einer seiner Nachkommen soll Welf gewesen sein, dessen Tochter Judith als zweite Gemahlin Kaiser Ludwigs des Frommen die Mutter des westfränkischen Königs Karl der Kahle wurde;9 Judiths Bruder Konrad ist über seine Söhne Konrad und Welf I. Stammvater sowohl der burgundischen als auch der süddeutschen Welfen. Welfs I. Sohn Eticho gehört demzufolge nicht, wie das Familiengedächtnis will, ins frühe 9. Jahrhundert, sondern an die Wende zum 10. und dürfte um 910 gestorben sein. Trotz dieser Verschiebungen innerhalb der Generationenfolge und einiger Differenzen beim Bestimmen der karolingischen Verwandtschaft erfassen alle drei Aufzeichnungen die wichtigen Personenverbindungen und die Grundlinien der welfischen Erfolgsgeschichte doch so, daß man nicht von freier Erfindung einer großen Vergangenheit wird sprechen dürfen, eher im Gegenteil: Solange adlige Familien nicht als geschlossene Formationen nach der Blutsverwandtschaft in der Vater/ Sohn-Folge (agnatisch) organisiert und definiert waren, sondern als offene Großverbände unter Einschluß auch der angeheirateten Personen (cognatisch), sind die genauen Zeitstufen und Verwandtschaftgrade auch für die moderne Forschung nicht immer eindeutig erkennbar; wer in der Übergangszeit vom cognatischen zum agnatischen Familienverständnis schrieb, hatte es mit dem Aufbau einer genealogischen Ordnung schwer.

STUFEN DER ERINNERUNG:

DIE FAMILIE SICHERT IHRE GESCHICHTE

»Genealogia Welforum«, aufgezeichnet 1123/26 in Altdorf-Ravensburg

»Sächsische Welfenquelle«, aufgezeichnet 1132/37 wohl im Kloster St. Michael zu Lüneburg

Alle drei Texte der frühen welfischen Hausgeschichte nennen einen Heinrich († nach 934) als Sohn Etichos und schreiben ihm außer dem Gewinn des schwäbischen Eigengutes um die Ravensburg auch die Übernahme von Reichslehen in Bayern zu; tatsächlich gründete Heinrich in Altdorf eine geistliche Frauengemeinschaft und baute den welfischen Besitz vom nordöstlichen Bodenseegebiet bis nach Oberschwaben, ins Voralpengebiet und in den Raum beiderseits des Lech aus. Von dort gelang ihm der Vorstoß ins Bayerische; ob dabei aber königliche Lehnsvergabe eine Rolle gespielt hat, wissen wir nicht. Heinrichs Söhne Rudolf und Konrad, Bischof von Konstanz († 975), werden in allen drei Familientexten genannt, aber die Welfenquelle datiert die beiden Brüder um eine Generation versetzt in die Zeit König Heinrichs I. († 936), während Genealogia und Historia Rudolf mit Ita von Öhningen eine Enkelin Kaiser Ottos I. († 973) heiraten lassen und auf diese Weise zur schon erwähnten karolingischen Deszendenz der Welfen eine Abstammung vom ottonischen Kaiserhaus einführen; ob sie wirklich bestanden hat, kann nicht mehr eindeutig entschieden werden. Rudolfs Sohn Welf II. († 1030) baute in der Nähe von Altdorf die Ravensburg und heiratete eine luxemburgische Grafentochter namens Imiza, von der die welfische Erinnerung weiß, daß sie »aus salischem Geschlecht« (de gente salica) war;10 zur Familie der Luxemburger, die sich auf Karl den Großen zurückführte, gehörte die Kaiserin Kunigunde († 1023), Gemahlin Kaiser Heinrichs II. Auffällig ist das Attribut salicus, denn es wird im 12. Jahrhundert selten gebraucht und weist nicht immer auf die salischen Kaiser, sondern bezeichnet vornehme Personen und einen hohen, schon lange bestehenden gesellschaftlichen Rang.11 Weil die Familie Imizas auch in Bayern begütert war, verstärkte ihre Verbindung mit Welf II. dessen Basis östlich des Lech, um den Oberlauf des Inn, im Vinschgau und im unteren Engadin.

Nach dem Tod Welfs II. im Jahre 1030 verlegte sein Sohn Welf III. den Altdorfer Konvent auf eine nahegelegene Anhöhe; das Kloster heißt seither Weingarten und besteht an dieser Stelle noch heute. Mit Welf III. stieß die Familie zum ersten Mal auf die höchste Ebene des Fürstentums vor, als Kaiser Heinrich III. ihm 1047 das Herzogtum Kärnten und die Markgrafschaft Verona verlieh. Welfs Tod im Jahre 1055 löste allerdings eine schwere Krise aus, weil »er ohne einen Sohn als Erben starb und der ganze Besitz an den heiligen Martin in Weingarten fallen sollte«.12 Ohne diese materielle Basis wäre die Geschichte der Familie abrupt und endgültig zu Ende gegangen, denn von den älteren Welfen war nur Welfs Schwester Cuniza übriggeblieben. Sie hatte um 1035 den Markgrafen Azzo II. geheiratet, dessen Familie ausgedehnte Ländereien im östlichen Oberitalien besaß, mit der Burg Este südwestlich von Padua als Herrschaftszentrum. Aus dieser Verbindung gab es einen Sohn, und ihn rief seine Großmutter Imiza jetzt kurz entschlossen über die Alpen, damit er als Welf IV. das schwäbische und bayerische Erbe übernähme, ohne freilich die Güter der Este aus dem Blick zu verlieren. Den wegen entgangener Schenkung grollenden Damenkonvent von Weingarten deportierte Welf IV. alsbald ins oberbayrische Altomünster am Ammersee und holte von dort die Benediktiner nach Weingarten.13

Unübersehbar ist die große Aufmerksamkeit für bedeutende Frauen im Familiengedächtnis der Welfen, angefangen mit Catilinas Tochter, die ihnen den Rombezug brachte, über Judith als Schwiegertochter Karls des Großen und Ita von Öhningen als Verwandte der Ottonen, bis zur mutigen Imiza, die ohne Rücksicht auf letztwillige Verfügungen ihres Sohnes der Familie die materielle Existenz sicherte, so wie Cuniza das biologische Weiterleben. Daß hierfür keineswegs eine Vater/Sohn-Folge gegeben sein mußte, zeigen zwei graphische Darstellungen der Welfengenealogie vom Ende des 12. und eine vom Ende des 13. Jahrhunderts, in denen Cunizas Name ganz selbstverständlich in der männlichen Abfolge zwischen Welf II. und Welf IV. steht.14 Auch in den folgenden Generationen prägten Frauen die Familiengeschichte. Durch seine Ehe mit Ethelinde von Northeim, der Tochter Herzog Ottos von Bayern, erwies sich Welfs IV. Ebenbürtigkeit mit Herzogsfamilien; als Otto von Northeim aber 1070 wegen eines angeblich geplanten Attentats gegen König Heinrich IV. denunziert und daraufhin abgesetzt wurde, schloß sich Welf IV. demonstrativ dem König an, verstieß Ethelinde und erhielt noch im selben Jahr das Herzogtum Bayern. Zeitgenossen empfanden diesen Opportunismus als Skandal, weil Welf »die glänzendste und angesehenste Würde im Reich durch so schmutzigen Ehrgeiz besudelt hatte«;15 doch aus dem Gedächtnis der Familie wurde der Makel weitgehend verdrängt, deshalb sprechen die Genealogia und die Historia nur von Welfs IV. Erhebung zum Herzog und sagen über Ethelinde nichts; der Verfasser der Welfenquelle behauptet, von den Gründen ihrer Verstoßung nichts zu wissen. Alle drei Texte aber stellen Welfs IV. folgende Ehe mit Judith von Flandern groß heraus: Die Genealogia nennt Judith »Tochter des Grafen von Flandern und Königin von England«, für die Welfenquelle ist sie die Witwe des dux Anglorum Harold, und in der Historia wird sie als »verwitwete Königin von England, Tochter des hochadligen Grafen Balduin von Flandern« vorgestellt.16 Mit dieser Heirat hatten die Welfen ihren Platz im Netzwerk des westeuropäischen Adels erreicht, denn die Grafen von Flandern gehörten zu dessen führenden Familien und waren sich ihrer karolingischen Abstammung wohl bewußt. Um die Mitte des 10. Jahrhunderts hatten sie für sich die erste Genealogie eines europäischen Adelsgeschlechts überhaupt aufzeichnen lassen, indem ein Kleriker namens Witger an die Reihe der karolingischen Könige und Kaiser die Nachkommen des Grafen Balduin von Flandern aus dessen Ehe mit Judith, der Tochter Karls des Kahlen, anschloß.17 Da die Grafen von Flandern diese Geschlechterfolge ständig fortschreiben ließen, sind die Welfen vielleicht durch die Gemahlin Welfs IV. angeregt worden, sich in gleicher Weise auf ihre Hausgeschichte zu besinnen. Als Witwe des Earl Tostig von Northumberland, der 1066 in der Schlacht von Stamfordbridge gegen seinen Bruder König Harald II. Godwinson gefallen ist, war Judith zwar nicht Königin von England (die Welfenquelle verwechselt Tostig mit seinem Bruder Harald, der im selben Jahr als letzter angelsächsischer König bei Hastings gegen Herzog Wilhelm von der Normandie ums Leben kam), aber im Gedächtnis der Familie stand fest, daß einer der Ihren eine englische Königin zur Frau gehabt hat.

Gegen Ende des 12. Jahrhunderts entstand im Stift Altomünster eine (heute als Folge des Zweiten Weltkriegs verschollene) Abschrift der Historia Welforum, die ein graphisches Schema der Welfengenealogie enthält. In der Mittelspalte ist die für das Haus zentrale Abfolge dargestellt.

| Welf | |||

| Eticho | Judith (Mutter Karls des Kahlen) | ||

| Heinrich | |||

| Eticho II. | Rudolf | Konrad, hl., Bischof von Konstanz | |

| Richgard (Schwester | Welf II. | Heinrich (Bruder Welfs II., saxo percussus*) | |

| Welfs II.) | Cuniza | Welf III. (Cunizas Bruder, Herzog von Kärnten) | |

| Welf IV. | |||

| Welf V. | Heinrich der Schwarze | ||

| Heinrich der Stolze | Welf VI. | ||

| Heinrich der Löwe | * auf der Jagd von einem Felsbrocken erschlagen |

Judith von Flandern schenkte dem Kloster Weingarten mehrere Evangeliare; eines von ihnen zeigt ein Dedikationsbild mit der Stifterin, die mit verhüllter Hand Christus ein Buch überreicht. Die Bilder der Handschrift wurden wahrscheinlich in Lüttich oder in Saint-Bertin angefertigt.