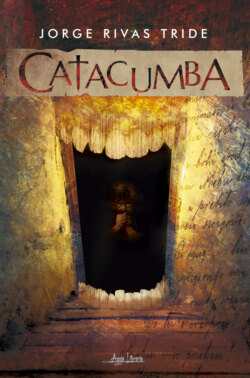

Читать книгу Catacumba - Jorge Rivas Tride - Страница 32

CAPÍTULO V: Granadas y Narcisos

(LA SUMA SACERDOTISA) Sábado 06 de Mayo de 1820 La mañana siguiente no aguanté más, la intriga me retorcía las entrañas y necesitaba saber de tía Matilde, por eso, cuando Clotilde bajó fue como un regalo del destino, ya que sería más fácil preguntarle a ella considerando que Ana seguía con su pétrea actitud, la que, hasta hoy, después de tantos años, permanecía tan prístina como el día siguiente al incidente del incendio.

Оглавление―Tía Clotilde, por favor, dígame si tía Matilde está bien.

―Está bien, hijo, está bien. Pero no puede bajar a verte, ¿entiendes por qué?

―Sí ―dije con tono de decepción, pero al mismo tiempo de tranquilidad.

―Ahora, come, por favor.

Ni siquiera notó mis ojeras, hinchadas por el llanto que me provocaba la angustia de su suerte. Una vez solo, me acomodé en el escondite de siempre, donde mantenía los objetos importantes, entre ellos, el collar de plata con aquella foto que no lograba ver; aquella imagen tranquilizadora me transportaba a los lugares que imaginaba.

Cerraba los ojos y me veía en el pasto verde, como la menta que estaba en la estantería. El color morado de las lavandas me llamaba también la atención, imaginaba que el sol las debía dejar ver en todo su esplendor; mi mente soñadora me transportaba a extensos campos de aquellas flores y me veía ahí en medio de un cielo celeste con el maravilloso sol amarillo alumbrando el suelo violeta y verde a causa de aquellas hierbas que perfumaban todo y me hacían inspirar profundo.

Imaginaba el mar y el viento suavecito en mi cara, afuera debía ser maravilloso, afuera debía haber muchas de esas plantas que estaban en la estantería y que solo podía ver con el faro encendido, no habría oscuridad porque, como dijo tía Matilde, la noche era alumbrada por la luna y las estrellas y no había nubes, porque si estaban ahí, podía usar la lámpara para encender todo y seguir viendo por horas.

Rara vez tenía sueños, o los recordaba, pero los últimos días se iban haciendo más recurrentes y, aunque nunca les di mayor importancia, recuerdo con claridad uno bastante extraño que había tenido la noche de mi llanto. Era solo un objeto suspendido en el aire sobre una blanca dimensión, giraba lentamente sobre un mismo eje, era abultado, similar a una pera, pero más gordito, su rojo jaspeado con un poco de amarillo parecía ser un sabroso fruto que jamás había visto en mi vida. Tan pronto dejó de girar se partió con lentitud y mientras se abría caían rojos granos de rubí que parecían estar protegidos por una tela blanquecino-amarillenta. La imagen se hizo más y más grande a medida que retomaba su movimiento giratorio.

Esa noche, luego de un reconfortante baño dado por tía Clotilde que agradecí como nunca, regresó una vez más con la bandeja para la última comida del día; estaba adornada con un lindo ramo de narcisos que desprendían ese característico olor.

―Tía, no me gusta el olor de esas flores ―dije al verlas.

―Te las mandó Matilde de regalo. Son sus favoritas.

―¿Tía Matilde?, entonces las quiero, igual son lindas. ―Al principio no me percaté, pero mis ojos se paralizaron cuando vieron el postre―. Tía Clotilde, ¿puedo comer solo?, gracias.

―Me parece bien, estás creciendo ―dijo al momento de estampar su desagradable sonrisa sobre la cara. Mantuve cierta distancia para evitar sentir su pestilente aliento y comí lo más rápido para que me dejara solo, además, pese a que el aroma de los narcisos no era de mi agrado, me sirvió bastante para anularla.

Mientras lo hacía no podía quitar la vista de aquel fruto; el sueño me había indicado lo que de postre recibiría. Traté de ignorarlo porque en mi ser interior, en mi intuición, presentía que no podía hablar al respecto, no tenía lógica, pero pensaba que de algún modo se relacionaba con tía Matilde y si contaba aquella onírica experiencia, Clotilde lo comentaría y aquella infame de Ana tomaría represalias contra mi querida tía Matilde.

―¿Y esto? ―dije con entusiasmo tomando el fruto entre mis pequeñas manos.

―Es tu postre, una fruta, se llama granada.

―¿Granada? ―me detuve un segundo―. ¿Puedo dejarla para después?

―Supongo que sí, pero usa este pañito para no ensuciarte. Se comen los granitos de adentro.

―¿Granitos?

―Matilde te la mandó también, como no puede bajar… pero ella está bien.

Comenzó a retirarse y antes de que desapareciera entre la nada, la interrumpí una vez más:

―Tía Clotilde, dale las gracias a tía Matilde por los regalos.

Asintió sin voltearse y siguió su camino dejándome un poco más tranquilo.

Repetí el nombre de la fruta varias veces para no olvidarlo. Sin salir de la cama acerqué la mesita en la que apoyé las flores y luego la fruta, la abrí y la toqué, sentí que se desprendieron unos porotitos que cayeron sobre la mesa, eran esos los granitos a los que se referían. De inmediato cogí uno y me lo eché a la boca, al morderlo, prácticamente explotó entre mis muelas y de paso destruí la pepita que se alojaba en su interior. “Qué rico”, pensé al sentir el dulce jarabe en mi lengua, pero lejos de ello, me intrigó el crujido de haber mordido la pepita. De inmediato repetí la acción y del mismo modo lo hice una y otra vez, hasta que pensé: “si este fruto por fuera es rojo, me imagino que el jugo debe ser del mismo color, así como en el sueño”. Me limpié las manos con el paño y me dormí, quería dejar parte de la fruta para corroborarlo cuando bajaran con la luz.

Durante la noche, una fuerte luminiscencia blanca me despertó, en la mesa no estaba la granada, pero desde la escalera algo parecía acercarse, me levanté y esperé alerta la llegada de la visita.

Entonces la luz se hizo más potente hasta llegar a encandilarme, protegí mis ojos con una mano, pero no quité la vista del brillante fulgor. Fue entonces cuando, entre los escalones, pude distinguir a una etérea mujer con un bello, pero sencillo vestido blanco y largo; su cabello era castaño claro, liso y con leves ondas en las puntas que llegaban a los pechos de su esbelto cuerpo; sus ojos color ámbar reflejaban pura bondad; su pálido rostro amable y dulce sonrió y, luego de un momento, pude reconocerla como la persona que estaba en aquella cadena de plata. No sabía de quién se trataba y si era buena o mala, solo me sentí feliz de verla, su presencia me otorgó total tranquilidad, más incluso que la que me daba tía Matilde.

―¿Quién es usted? ―pregunté.

―Tu lugar no está aquí ―me dijo con una suave voz y yo permanecí en silencio―. Debes salir cuando sea el momento, debes prepararte para lo que vendrá.

―¿Qué quiere decir con eso? ―pregunté confundido.

―No puedes hablar de esto a nadie, ninguna debe saber.

―¿Nadie? ¿Y tía Matilde?

―Nadie. No puedes morir acá, vas a vivir mucho más, pero para eso debes salir, Matías, cuando sea el momento indicado.

―Está bien, no hablaré con nadie ―dije convencido y satisfecho de haber reservado mi sueño anterior.

La mujer permanecía aún sobre los últimos escalones y pude notar que llevaba algo en su mano derecha, era media granada, ahí me mostró que en realidad su interior era de color rojo, y en la otra mano portaba unos narcisos con su característico color fantasmal. De pronto, el brillo que la envolvía se hizo más intenso, tanto que me vi obligado a dejar los ojos cerrados al mientras ella repetía mi nombre sin detenerse.

Cuando abrí los ojos me hallé acostado en mi cama, tenía sobre mi cara la lámpara fulgurante que Matilde sostenía al momento de llamarme por mi nombre para sacarme de aquella onírica experiencia, al inicio grité del susto, pero mi corazón ensanchado de alegría me hizo abrazarla.

―Tía, pensé que nunca más te vería ―dije entre lágrimas y ahogados sollozos.

―Mi cielo, tranquilo, vengo a darte el desayuno, debo subir de inmediato.

―¿Y por qué? ―pregunté una vez que me calmé.

―Ya sabes, no preguntes, hagamos las cosas bien para no tener problemas ―hizo una pausa―. Estabas hablando mientras dormías.

―¿Qué dije? La verdad soñé… ― Recordé la petición de aquella mujer de la foto y apreté los labios con rapidez.

―Tranquilo, a veces es mejor no decir algunas cosas ―dijo mientras posaba su dedo índice sobre mis labios.

En sus ojos noté una expresión de complicidad, como si ella hubiera sido responsable de que yo hubiera soñado con esa mujer, pero decidí acatar el consejo y no traté de averiguar al respecto.

Mientras comía, observé la granada que estaba a la mitad, y pude notar su rojo intenso en el interior, me referí a ella en un escueto: “Gracias por la fruta, me encantó y las flores muy lindas, pero no su olor”, no me atrevía agregar nada más solo tuve un “De nada” como respuesta, ahí me dio la sensación de que Matilde había captado el mensaje y se fue dejando como advertencia que pasaría un tiempo antes de que Ana le permitiese bajar otra vez.

Se pasó así el día y me quedé en el escondite con el collar de pelotitas en el cuello y el de plata en mi mano. Abrí el medallón, pero por más que trataba de acercarme y enfocar la vista, me era imposible lograr distinguir la imagen ni siquiera un poco. Entre todo, había quedado el palo ahí, aquel que usaba como puntero cuando había iniciado mi aprendizaje antes de que llegaran la lámpara, el carbón y los papeles; si bien, carecía de esos elementos, tenía el suelo, la imaginación y el recuerdo para seguir estudiando y evitar que el tiempo y la falta de práctica acarrearan en mi mente al amenazante olvido.

Cerca del escondite, de pie sobre el suelo, comencé con el uno, pero ni siquiera recordaba cómo hacerlo. Cerré los ojos para concentrarme, lo que resultaba estúpido debido a la oscuridad absoluta que reinaba el lugar, me apretaba la cabeza y no me explicaba cómo podía olvidarlo si era el más fácil, entonces me asusté al imaginar lo que pasaría con el resto de los números o las letras.

La frustración me sacó unas lágrimas de impotencia, me apreté los ojos y respiré profundo, tal cual como me había enseñado Matilde en mis crisis de niño cuando tenía rabia con Ana o cualquier situación que me causaba angustia.

Hasta que, entre líneas trazadas al azar, mi memoria reaccionó y pude hacer el uno, luego el dos y así avancé. A diferencia de la primera vez, no tuve problemas en recordar el seis y el siete, llegué así hasta el diez, las pulsiones de mi corazón se aceleraron por el entusiasmo, el resto para llegar a cien era solo unir aquellos números que había recordado. Del cero al nueve era la clave para hacer cualquiera, así que comencé al azar y dije cuarenta y tres, cuarenta empezaba con un cuatro y tres, obvio; luego dije cincuenta y seis, al pensar en el número, al decir “cinc…” supe que empezaba con cinco y seis. Luego de colocar otros números no había más que indagar, los recordaba a la perfección. Llegó la calma a mi cuerpo y al rato mis párpados comenzaron a caer, con el pie borré toda huella que pudo haber quedado y oculté el palo y la cadena de plata en mi descanso secreto, me quedé con el collar de pelotitas en el cuello y me fui a la cama.

Mientras me disponía a dormir, pensaba cómo extrañaba la luz, deseaba seguir mirando lo que aprendía, seguir con la lectura, sumar, dibujar; ahora solo me quedaba recordar, repetir e imaginar. Quizás por ello mis dos últimos sueños habían sido tan claros y aún quedaban impresos en mi memoria.

Como si se tratara de un extraño presagio, regresó entre la oscuridad aquella hermosa mujer de blanco, la misma que me había devuelto la esperanza de salir al mundo y no morir en el encierro. Se paró frente a mí y, sin decir una palabra, me miró y sonrió. Me ofreció de la media granada un par de granos y cuando las comí me tapó los ojos con ambas manos: “Podrás ver cuando te diga”, advirtió, pese a ser vaporosa y dulce en su actuar, era bastante mandona para considerar que apenas la noche anterior se había hecho presente en mi vida.

Mientras mis ojos permanecían tapados, durante un momento me sentí suspendido en el aire, pude sentir la temperatura de sus frías, pero suaves manos, tan etéreas como la brisa. A poco tiempo toqué tierra firme y se me dio el acceso a mirar, me quedé estupefacto al ver por primera vez lo que creía que era el exterior.

―¿Esto es un sueño? ―dije con estrellas en los ojos.

―Lo es. Se podría decir que es una visita también de mi parte. ―Permaneció frente a mí con su habitual vestido blanco, como los narcisos que portaba en sus manos, no pude evitar aproximarme para olerlas y arrugar la nariz―. Estas salen en julio, cuando yo nací ―dijo entre suaves risas.

―¿Quién eres?

―No te puedo revelar mi nombre por ahora, solo quiero que aproveches de mirar todo esto. ―Abrió sus manos mirando al cielo y yo volví la atención a ese paraíso.

Era la primera vez que apreciaba el exterior, si era un sueño, era lo más real que había tenido, y si el mundo exterior era así de maravilloso, mis deseos de conocerlo crecieron de manera exponencial. La luna estaba curva y delgada, era mi favorita y, pese a ser una de las más pequeñas, mostraba con todo su esplendor el fulgor de color blanco intenso, y el titilar de las estrellas que la acompañaban bordaban ese maravilloso firmamento que lucía entre un color azul y morado. Por lo aprendido distinguí los astros y, de inmediato, reconocí que era de noche, por ende, mi preferido de todos, el sol, no estaría presente a menos que me quedara hasta que amaneciera.

Los árboles se movían levemente al compás del viento y hacían un sonido especialmente tranquilizador; dada la hora no se apreciaba por completo el verde, pero la luna, de manera generosa, me enseñaba la forma y el tamaño tan imponente de los árboles que me asustaba de solo pensar que podrían cobrar vida y agarrarme con sus ramas.

―No puedes contar de este sueño a nadie, porque Matilde sufriría la culpa.

―¿Y por qué?, ¿ella tiene que ver con esto?

―No preguntes, mientras menos sepas, mejor y ella estará segura.

Guardé silencio y, creyendo comprender esas escazas palabras, preferí seguir deleitándome.

Aquel camino estaba lleno de plantas que no había visto y que Clotilde no tenía en su estantería. Había muchos árboles y pequeñas lucecillas verdosas que rodeaban el camino, las seguí con la vista prestando total atención, era como si las estrellas bajaran, se hicieran más pequeñas y se tiñeran con el verde de la naturaleza que, a esa hora, poco se le podía apreciar.

―Son luciérnagas ―dijo aquella mujer que estaba tras de mí.

El cielo iluminado dentro de su oscuridad, no hacía más que presentar el mundo externo de manera tímida, pero decidida. De repente, un intenso blanco se deslizó a lo largo del espacio, era como si una de esas estrellas se corriera, luego otra, pero esa se fue directo hacia mí; de ese modo desperté y me quedé sentado en la cama con una sonrisa de satisfacción.

―Es el mejor sueño que he tenido en mi vida ―dije sin moverme por varios minutos desde donde estaba.

Me levanté y comencé a estudiar cerca de mi escondite, había mucho qué practicar y recordar. Con el palo tracé las líneas para hacer letras, escribí algunas palabras sencillas que había logrado aprender: “perro”, “gato”, “luna” … luego la dibujé con un círculo. Pensaba en lo bella que era la luna y las estrellas, se veían encima de mi cabeza, pero tan lejos al mismo tiempo; esa era una creciente, pero por lo que recordaba había otras más: una nueva, que se veía casi trasparente; otra justo a la mitad; y otra redonda, se le decía luna llena, era como la nueva, pero blanca y brillante. Quería conocer esas otras lunas, pero, sobre todo, quería conocer el sol.