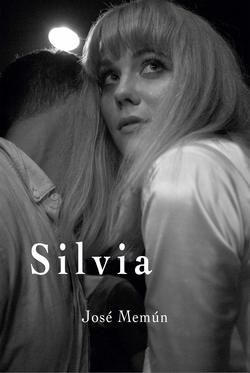

Читать книгу Silvia - José Memún - Страница 22

ОглавлениеVOLANDO

Era ya 1998 y el tiempo se pasaba volando. Yo había acabado la licenciatura y cada vez me sentía más ubicado y cómodo. Pensaba mucho en Silvia, pero el dolor de no verla bajaba un poco con el paso de las semanas y los meses. Me acostumbré a no estar con ella y pasaba las tardes y los fines de semana con mis amigos de la universidad. Nos reuníamos en cafebrerías o bares, hablábamos de libros y escritores; a veces también de cine. Pasábamos las horas. Las discusiones muchas veces terminaban acaloradas; cada uno externaba su opinión sin tapujos de sentimiento, religión o afiliación política. Hablábamos con el corazón. Manuel me acompañó una vez y juró no regresar. No estaba hecho para ese tipo de ambientes; además, éramos un grupo muy cerrado y teníamos nuestros chistes locales, la mayoría de temas literarios que para alguien externo podían resultar muy aburridos y hasta un poco tontos. Pero a nosotros nos divertían, y aprendíamos mucho. Uno de mis grandes cuates, en esa época, era Efraín. Gran error juntarlo con Manuel: se detestaron desde el primer momento. Manuel no lo bajaba de zarrapastroso y bueno-para-nada y Efraín lo describía como riquillo estirado y mamón.

En medio de todo, no me animaba a escribir nada, sólo pasaba las horas metido en mis libros y, si no estudiaba, estaba en las tertulias, aunque siempre con la hoja y la pluma al alcance, tratando de crear algo. Pero no me sentía listo. Mi temor por pensar en la posibilidad de perderla superaba todo y mantenía mi mente estancada: no me dejaba volar. Sólo emprender un escrito y su cara se me presentaba, anclándome al piso como si tuviera una roca atada a los pies. Me urgía su regreso. Los pétalos de las flores que compraba para ella ahí estaban, esperándola callados y pacientes, marchitos y maduros; listos para partir y extrañando la parte de ellos que había volado a Oxford, en cada carta que le había enviado: testigos de los rumbos que cada uno andaba, testigos de lo que vivíamos como adultos, separados en vez de juntos. Flores sabedoras de que este era un amor lejano que dolía y que sólo se mantenía fijo en una cosa: ella no podía olvidarse de mí.

—Ya tienes 23 años, ¿no has pensado en sentar cabeza? —Me decía mi madre—. Ya terminaste tus estudios y ya deberías estar buscando un trabajo fijo, ¿no crees? —Se preocupaba al verme sentado, callado y triste, esperándola.

Empecé a escribir algunos artículos en la revista del club familiar al que asistía desde niño. Temas cotidianos: críticas de noticias de la semana, el chisme del mes o cualquier tema que me viniera a la mente. Con el tiempo fui ganando una reputación, y mi columna, que se llamaba “¿Tú, qué ves?”, se hizo muy popular entre los miembros del club.

—Deberías escribir sobre ese Clinton… sobre cómo logró meterse con esa Lewinsky, y aun así lo reeligen…

—Sí, ma, pero piensa que ese hombre tiene a la economía gringa como nunca. Están muy bien, y cuando la gente tiene trabajo, está contenta… además, creo que lo de ser mujeriego sólo lo hace más popular, ¿no crees?

—Estoy de acuerdo —Se metió mi papá— ¿Viste lo que usó de prueba esa mujer? ¡Su ropa manchada! Ese Bill es un picarón; me cae re-bien.

—Coincido contigo —dije—. Trataré de hacer un artículo sobre Clinton.

—¿Vieron cuántos Óscar ganó Titanic? ¡Once, no más! —Cambió de tema mi mamá— Además ese Leo está súper guapo. Oye, por cierto ¿qué ha habido con Silvia? ¿Cómo está? ¿Siguen escribiéndose?