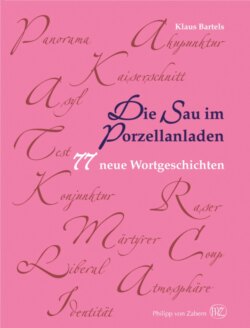

Читать книгу Die Sau im Porzellanladen - Klaus Bartels - Страница 10

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Оглавление[Menü]

Amtsschimmel

Fac simile!, wörtlich: „Mach ein Gleiches!“, rief in der Zeit, in der das Lateinische noch Kanzleisprache war, der Kanzleichef seinem Sekretär am Stehpult zu, und der rückte das Tintenfass zurecht, nahm den Gänsekiel zur Hand und fertigte fein säuberlich ein „Gleiches“, ein Doppel aus. Dieses „Faksimile“ ist seither zu den Bibliophilen und ihren Faksimile-Drucken abgewandert, doch sonst hat das Bürolatein sein Feld behauptet: Die Kanzlei an den alten cancelli, den „Schranken“ zwischen Gericht und Parteien, heißt immer noch „Kanzlei“, das caput, das „Haupt“ dieser Kanzlei, heißt immer noch französisch „Chef“, die mit den secreta, den „vertraulichen (Betreffen)“, Betrauten heißen immer noch „Sekretär“ und „Sekretärin“, und das Kopiergerät wirft im Sekundentakt eine lateinische copia, wörtlich: eine „Fülle“ (der Papierflut), nach der anderen aus.

Aber die Ohren gespitzt: Mischt sich in das sachte Klappen der Aktendeckel und das leise Schleifen der Ärmelschoner nicht von fern her ein fröhliches Wiehern? In einer ordentlichen Registratur geht bekanntlich kein Iota verloren und schon gar nicht zwei auf einmal, und so ist auch jenes alte Fac simile! im Kanzleibetrieb von heute nicht aus den Akten gefallen: Sein Vorderteil hat sich auf das fixe „Fax“-Gerät geworfen, das da ein Fax nach dem anderen um die Welt faxt, und sein Hinterteil, das simile, hat sich mit einer sogenannten Volksetymologie, so einem fröhlichen Fremdwörter-Recycling, in den munter durch die Amtsstuben trabenden, weithin vernehmlich wiehernden „Amtsschimmel“ verwandelt.

Wohl im Anschluss an dieses Fac simile!, dieses „Mach ein Gleiches, eine Abschrift!“ war im alten Österreich die Bezeichnung Simile für ein amtliches Formschreiben gebräuchlich geworden. Da mochte die Aufforderung Fac simile! bald soviel wie „Mach das noch einmal genau so!“ bedeuten, und da mochte dieses Simile geradezu die ein für allemal ausformulierte, wieder und wieder abgeschriebene Vorlage bezeichnen. Wohl im Anschluss an dieses Simile ist in der Folge unter k. u. k.-Juristen und -Kanzlisten die abschätzige Bezeichnung „Schimmel“ für eine stereotype, wortgleich übernommene Musterentscheidung aufgekommen, und irgendwann im 19. Jahrhundert hat man irgendwo in der k. u. k.-Reichsverwaltung erstmals einen leibhaftigen „Amtsschimmel“ wiehern hören.

Aber wo? Niemand weiß heute mehr, wer wann wo als erster dieses lateinische Simile zu einem deutschen „Schimmel“ zurechtgeschoben hat, anfänglich vielleicht durchaus im Gedanken an Aktenstaub und Mief und Moder; niemand weiß mehr, wer wann wo als erster den bürokratischen Prinzipienreiter, der jeden neuen Fall nach dem alten Schema F erledigte, als einen auf derlei Similia versessenen „Similereiter“ oder „Schimmelreiter“ verspottete; niemand weiß mehr, wer wann wo als erster diesen stur auf Prinzipien und Paragraphen fixierten, scheuklappenbewehrten „Amtsschimmel“ durch die Korridore der Amtshäuser geistern ließ. Aber höchstwahrscheinlich ist die im Einzelnen kaum mehr erkennbare Wörterfährte mit diesem Simile und diesem „Schimmel“ im Großen und Ganzen doch verlässlich ausgeschildert.

Oder sollen wir tatsächlich glauben, wie hie und da zu lesen steht, dass ausgerechnet die hoch zu Ross anreitenden Schweizer Amtsboten diesem berüchtigten Amtsschimmel Pate gestanden haben? Ja, waren diese eidgenössischen Amtsboten denn durchweg so schimmelfarben beritten? Und brachten diese eidgenössischen Amtsboten denn durchweg so schimmelige Botschaft? Da hat man den schweizerischen Kanzlisten und Sekretären wohl eher einen kapitalen Berner Bären aufbinden oder in diesem Fall einen Wiener Schimmel anhängen wollen. Und tatsächlich: Während wir jetzt davon sprechen, hören wir von ferne schon wieder so ein hellauf wieherndes triumphierendes Lachen, und wie es scheint, kommt es eher aus dem österreichischen Osten als aus dem eidgenössischen Westen.