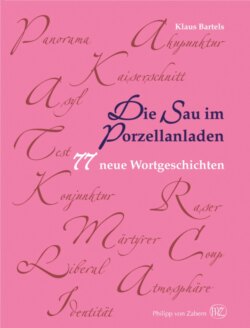

Читать книгу Die Sau im Porzellanladen - Klaus Bartels - Страница 12

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Оглавление[Menü]

Asyl

A, S, L, das sind wie B, C, D und ihresgleichen ordentliche Buchstaben, wie man sie im Deutschen hat. Aber das Ypsilon verrät es: Das „Asyl“ ist in unserem Wortschatz ein Fremder, ein alter Grieche, der bei uns Asyl gefunden hat. Im 1. Jahrhundert v. Chr. war aus diesem griechischen ásylon in Rom ein lateinisches asylum, im 18. Jahrhundert bei uns ein vollends um die fremde Endung verkürztes „Asyl“ geworden. Aber was wiegt eine abgestoßene Endung gegenüber jenem anstößigen Ypsilon? Das Wort kann seinen Migrationshintergrund nicht verleugnen; mit diesem Ypsilon figuriert das „Asyl“ gleich hinter so schrägen Vögeln wie der „Asymmetrie“ und der „Asymptote“ weiterhin in unseren Fremdwörterbüchern, und Aussicht auf Anerkennung wenigstens als halbwegs assimiliertes Lehnwort besteht einstweilen nicht.

Immerhin kann das „Asyl“ sich ordentlich über seine Herkunft ausweisen: Hinter dem aktuellen politischen Stichwort steht das griechische Verb sylán, „abziehen, abstreifen, rauben“, das in der Homerischen „Ilias“ immer da begegnet, wo ein siegreicher Kämpfer dem getöteten Gegner die Rüstung „raubt“. Ein später und selten bezeugtes Substantiv sýle bezeichnete das Recht, sich durch die Beschlagnahme eines fremden Schiffes samt Ladung für früher erlittenes Unrecht schadlos zu halten. Im 5. Jahrhundert v. Chr. hat sich der griechische Stamm, dessen weitere Herkunft völlig im Dunkeln bleibt, mit dem verneinenden Kopfstück a- zu einem Adjektiv ásylos in der Bedeutung „unverletzt, unverletzlich“ verbunden; frühe, vereinzelte Belege finden sich in poetischer Sprache bei dem Philosophen Parmenides und dem Tragiker Euripides.

Da geht es nicht um Wehr und Waffen, sondern um Leib und Leben. In der Euripideischen „Medea“ bittet die aus Korinth ausgewiesene Medea den König Aigeus, sie in Athen aufzunehmen, und der gewährt es ihr: Wenn sie in sein Haus komme, werde sie ásylos, „unverletzt, unverletzlich“, bleiben: Niemals werde er selbst sie aus Korinth wieder verstoßen und niemals sie einem ihrer Feinde ausliefern. Das ásylon, das Neutrum des Adjektivs, bezeichnete die gewaltfreie Schutzzone eines Tempelbezirks oder eines Altars, die jedem an Leib und Leben Bedrohten eine sichere Zufluchtsstätte bot. Flüchtige Feinde, politisch Verfolgte, Sklaven, ja selbst Kriminelle konnten dieses sakrale Asylrecht jederzeit in Anspruch nehmen, nicht etwa, weil die Gottheit diese Asylsuchenden schonen wollte, sondern weil der heilige Bezirk nicht durch Brachialgewalt oder gar durch Blutvergießen entweiht werden durfte.

Im „Ion“ des Euripides führt der Titelheld beredte Klage darüber, dass dieses Tempelasyl Gerechten und Ungerechten unterschiedslos Zuflucht biete. Eine Episode aus dem Trojamythos berichtet von der Unverfrorenheit des „kleinen“ Aias, des Sohnes des Oïleus. Der hatte die in den Tempel der Athene geflüchtete Seherin Kassandra von der Götterstatue weggerissen und sie vergewaltigt; als die ob dieses Frevels erschreckten Mitkämpfer ihn steinigen wollen, nimmt er das eben noch so rücksichtslos missachtete Asyl auf den Altar der Göttin prompt für sich selbst in Anspruch, und sein Asylanspruch wird respektiert.

In der römischen Kaiserzeit galt für die Tempel des Kaiserkults und selbst für die Statuen der Kaiser ein entsprechendes Asylrecht, und in der Spätantike ging das seit alters hergebrachte allgemeine Tempelasyl im Zuge der Christianisierung in ein gleicherweise anerkanntes Kirchenasyl über.

Über zweieinhalb Jahrtausende hinweg hat sich dieses altsprachliche ásylon oder asylum, einzig der Endung beraubt, nahezu unangetastet in den Neuen Sprachen gehalten. Zu assimilierenden Ableitungen wie etwa einem „asylisch“ oder einem „asylieren“ ist es nicht gekommen. Erst in jüngster Zeit ist dem Wort dann doch noch ein gängiges lateinisches Schwanzstück zugeflogen. Es war wohl die Gesetzes- und Verwaltungssprache, die einen Asylbewerber nach dem Muster eines „Laboranten“, eigentlich eines im Labor „Arbeitenden“, oder eines „Praktikanten“, eigentlich eines in der Praxis „Handelnden“, als einen sozusagen asylierenden „Asylanten“ ansprach. Damit hat die Sprache dem Asylsuchenden schon einmal einen förmlichen Status auf Zeit und fast schon eine Profession verliehen.