Читать книгу Die Sau im Porzellanladen - Klaus Bartels - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Оглавление[Menü]

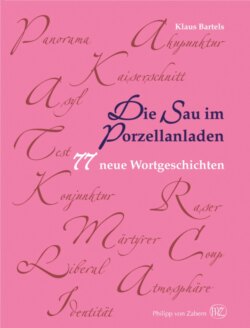

Die Sau im Porzellanladen

Um drei Ecken, durch drei Sprachen und durch drei Jahrtausende ist die Sau aus einem korinthischen Schweinekoben der klassischen Zeit in die Meissener Porzellanmanufaktur gestürmt. Die erste Ecke: Nicht im griechischen Schulvokabular ad usum Delphini, aber umso öfter bei dem deftigen Aristophanes findet sich das griechische Wort choíros vom „Schwein“ auf die weibliche Scham übertragen. Die Übertragung, die offenbar in Korinth aufgekommen war und vielfach in der Alten Komödie begegnet, meinte es nicht despektierlich; sie deutete doch wohl auf die strotzende Fruchtbarkeit, die das Schwein auch für uns zum rosigen Glücksschwein und zum bauchigen Sparschwein gemacht hat. Der gelehrte Varro bezeugt später eine entsprechende Übertragung für das gleichbedeutende lateinische Wort porcus.

Hinter der nächsten, zweiten Ecke ist von dem fruchtbaren Borstentier kaum noch der Ringelschwanz zu sehen. Dafür kommt hier eine exotische Meeresschnecke mit dem griechischen Namen kónche choiríne, „Schweinsschnecke“, in der lateinischen Lehnübersetzung (concha) porcellana, in den Blick, die im Indischen Ozean heimische Kaurischnecke. Dazu schreibt Otto Keller in seinem Handbuch über die „Antike Tierwelt“ aus dem Jahre 1913: „Auch für eine weniger sinnliche Phantasie, als es die der hellenischen Völker war, ist die Ähnlichkeit (dieser Schnecke) mit einem menschlichen Körperteile zu aufdringlich, als dass sie nicht bemerkt worden wäre, und so ist die Porzellanschnecke in ganz natürlicher Weise zum Sinnbild des Spezifisch-Weiblichen geworden.“ O diese sinnlichen Griechen! Auf die Sphäre der Liebesgöttin deutet, nur leicht chiffriert, auch der lateinische Gattungsname (concha) Cypraea, die „Zyprische“: An der Küste von Zypern war die „schaumgeborene“ Aphrodite in mythischer Zeit dem Meer entstiegen.

Hinter der dritten, letzten Ecke ist dann auch jenes „menschliche Körperteil“ aus den Augen, aus dem Sinn: In der dritten Übertragung geht es nicht mehr um die peinliche weibliche Form dieser (concha) porcellana, sondern um ihren weißlichen, spiegelnden Glanz. Als Marco Polo vor gut siebenhundert Jahren die „chinesische Ware“, wie es im Englischen ja noch heißt, ohne ihren chinesischen Namen nach Venedig brachte, brauchte es nicht viel „sinnliche Phantasie“, den inzwischen auch italienischen Namen jener (concha) porcellana auf die gleicherweise weißlichen, glänzenden „schüsseln von porzelane“ zu übertragen, wie sie 1477 im Deutschen erstmals genannt werden. Von einem korinthischen Schweinekoben an die Dresdener Fürstentafel: wirklich eine Wortgeschichte, die sich gewaschen hat!

*

Habent sua fata libelli, „Sie haben ihre je eigenen Schicksale ...“: Das gilt wie für die hier so liebevoll angesprochenen „Büchlein“ und für diese Geflügelten Worte geradeso für die bloß geläufigen Feld-Wald-und-Wiesen-Wörter unserer Alltagssprache, und zumal für die vielen, deren Lebenswege aus den Alten in die Neuen Sprachen wir über zwei, drei Jahrtausende hinweg überblicken. Quot verba, tot curricula: Wie viele Wörter, so viele Lebensläufe; und wie kein Menschenleben dem anderen, so gleicht kein Wörterleben dem anderen. Manche Wörter sind wie die „Konjunktur“ (vgl. S. 101 f.) in ihrem angestammten Bedeutungsfeld verblieben, aufgestiegen oder abgesunken; andere sind wie das „Plagiat“ (S. 148 ff.) als Quereinsteiger munter von einem Lebensbereich zum anderen übergewechselt. Manche Wörter schlagen wilde Haken und legen falsche Spuren, bändeln mit anderen an wie das „prägnant“ mit dem „präzis“ (S. 153 ff.) oder laufen im Kreis: Wenn aus dem „Zentralabitur“ (S. 187 f.) vorn ein anstachelnder „Stachel“ oder ein anspornender „Sporn“ herausschaut, ist das durchaus stimmig.

Da gibt es, wie im Musterbeispiel jenes „Porzellans“, die unwahrscheinlichsten Bedeutungssprünge. Wer vermutet hinter einem glücklich gelandeten „Coup“ (S. 40 f.) eine von langer Hand vorbereitete „Ohrfeige“, hinter einer allzu durchsichtigen peinlichen Wahl-„Farce“ (S. 59 f.) gestopfte Mägen und Därme, gefüllte Enten und Kaninchen? Aus einer griechischen Stechmücke hat die Sprache nicht gerade einen Elefanten, aber doch das canapé der Marie Antoinette, original Louis-seize, und neuerdings noch die Party-Kanapees mit Tartar und Lachsmousse gemacht (S. 89 f.); die Gleichnisrede Jesu ist auf einer weit geschwungenen Parabelbahn um den Brennpunkt des „Parlierens“ zu einem debattierenden „Parlament“ und nebenbei zu einem palavernden „Palaver“ geworden (S. 145 ff.).

Da gibt es nahe Verwandte, die sich wie diese beiden Vettern so weit auseinandergelebt haben, dass sie nichts mehr voneinander wissen wollen, ja dass auch wir sie aller ohrenfälligen Familienähnlichkeit zum Trotz kaum mehr als verwandt ansehen. Wer denkt denn bei einem „Konjunkturaufschwung“ (S. 101 f.) noch an die strahlenden Konjunktionen am Himmel, wo Merkur an Jupiter vorüberzieht, oder bei einem „Konjunkturrückgang“ an die anderen Konjunktionen vom Schlage eines „Wenn“ und „Aber“ oder die Konjunktive vom Schlage eines „Wäre“ oder „Hätte“, die dann im Nachhinein zu hören sind? Wenn es im Streit um die „digitalisierten Fingerabdrücke“ (S. 47 f.) hoch her geht, wechseln die beiden Wörter im Stillen ein fröhliches Augenzwinkern.

Und umgekehrt gibt es da immer wieder Namensvettern und Doppelgänger, die einander täuschend ähnlich sehen und doch, aller Bezüglichkeit ihrer Bedeutungen zum Trotz, nicht das Geringste miteinander zu schaffen haben. Aus der „Atmosphäre“ (S. 25 f.), einer erst neuzeitlichen Prägung, weht uns nicht etwa ein germanischstämmiger „Atem“, sondern – ominös genug – ein griechischstämmiger atmós, ein sengender, dörrender „Gluthauch“ entgegen; die „Demokratie“ (S. 42 f.) und die salopp abgekürzte „Demo“ und wieder diese „Demo“ und das „Demolieren“ verbindet nichts als eine Zufallsnachbarschaft im Alphabet. Vollends verwirrend wird das Vexierspiel, wenn das Kassationsgericht eine Geldstrafe kassiert und die Gerichtskasse dann nichts mehr zu kassieren hat (S. 93 f.). In dem Dopingtest, der einem Radrenn-Champion allzu männliche Testosteronwerte attestiert (S. 180 f.), oder in dem allzu männlichen Raser, dessen rasante Fahrt zu übler Letzt unterm grünen Rasen endet (S. 156 f.), haben wir sogar zwei veritable Dreifachgänger vor uns.

Da gibt es grandiose Aufstiege wie den des schlichten lateinischen Pronomens idem, eadem, idem, „derselbe, dieselbe, dasselbe“, in die existenziellen Sphären von persönlicher Identität, Identitätsängsten und Identitätskrisen (S. 73 f.); da gibt es Wörterbuchschläfer wie die Prinzessin Digitalis und den Prinzen Computator, die nach einem jahrtausendlangen Dornröschenschlaf kürzlich in Silicon Valley eine prächtige Märchenhochzeit gefeiert haben (S. 47 f.); da gibt es allerlei modische Destillate und Derivate: Aus dem „Panorama“ (S. 143 f.), diesem aus dreierlei griechischen Ingredienzien destillierten Retortenwort, ist nach Dutzenden anderer „-ramen“ jüngst noch ein schier unglaubliches kirchliches „Credorama“ hervorgegangen.

Habent sua fata ...: Wen kann es wundern, dass dieses unerschöpflich bunte Wörterleben von Alpha bis Omega, von A bis Z, von Homer bis heute, von Altgriechisch bis Neudeutsch, unser buntes Menschenleben so vielfältig spiegelt? In diesen hunderterlei, tausenderlei geschichtsträchtigen Wörterlebensläufen begegnen wir der Sprache in ihrem ureigenen urmenschlichen Leben. „Greift nur hinein ins volle Wörterleben ...“, möchte man da frei nach der Lustigen Person im „Faust“ ausrufen, „und wo ihr’s packt, da ist’s interessant.“ Die vielerlei Wörter, die wir im Alltag unbesehen gebrauchen, sprechen und schreiben, hören und lesen, haben auch selbst unendlich viel derart „Interessantes“ zu erzählen. Sie haben’s buchstäblich „in sich“: Sie haben, soweit wir die letzte, kurze Wegstrecke überschauen, die Geschichte von Jahrtausenden in sich aufgenommen und auf ihre besondere Art für uns bewahrt. Und sie sprechen davon; man muss sie nur fragen.