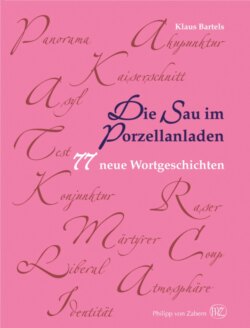

Читать книгу Die Sau im Porzellanladen - Klaus Bartels - Страница 16

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Оглавление[Menü]

Basis

„Meine Basis und ich sind schwere und schwerste Gewichte!“

„Meine Basis und ich wiegen geradeso viel!“

„Aber ich habe allein zweimal das Gewicht deiner Basis!“

„Wie? Deine Basis wieg’ ich dreimal aufs Gramm genau auf!“

Trumpfen hier zwei Parteipräsidenten voreinander auf, indem sie das politische Schwergewicht ihrer Basis und dazu ihr eigenes Schwerstgewicht in die Waagschale werfen? Nein, hier geht es um Statuen und ihre marmornen Basen, vielleicht um Olympische, herkulische Schwerathleten, die den Wettstreit von der Palästra auf die Waage verlagern. Das reizvolle Versrätsel findet sich unter allerlei anderen im 14. Buch der „Anthologia Palatina“; der byzantinische Herausgeber erklärt vorweg, er bringe diese Beispiele, „damit du erkennst, was die Kinder der Alten geleistet haben und was die der Neuen noch leisten“.

Das Schwanzstück „-sis“ zeigt es an: Wie die „Praxis“, eigentlich das „(ärztliche) Handeln“, wie die „Dosis“, eigentlich das „Geben“ und dann die „(Medikamenten-) Gabe“, und wie die „Krisis“ oder „Krise“, eigentlich die „Entscheidung (zwischen Genesung und Tod)“, so ist diese „Basis“ griechischer Herkunft, und wie jene drei über die Hippokratische Medizin, so ist diese „Basis“ über die Bildhauerkunst, die Architektur und die Euklidische Geometrie zunächst ins Lateinische und weiter in die Neuen Sprachen gelangt.

Die von dem griechischen Verb baínein, „gehen, schreiten“, abgeleitete básis bezeichnete eigentlich das „Gehen“ oder „Schreiten“ und hat ihre Bedeutung dann selbst Schritt für Schritt auf Weiteres übertragen. Eine erste Übertragung führte zu dem einzelnen „Schritt“, mit dem einer einen Schritt weiter geht oder eine Stufe höher steigt; eine zweite führte zu dem „Fuß“, den einer bei diesem Schritt vor den anderen setzt; eine dritte führte schließlich zu dem festen „Grund“, auf dem er diesen Schritt tut, auf dem er steht und geht.

Derlei Übertragungen haben immer auch ihre leichten Unschärfen: So konnte man bald auch von dem Fuß einer tönernen Amphore als der „Basis“ dieser Amphore sprechen, obwohl eine Amphore auf diesem Fuß ja nur steht und keineswegs geht. Und entsprechend konnte man von dem Sockel einer marmornen Statue als der „Basis“ dieser Statue sprechen, auch wenn eine Statue auf diesem Sockel wieder nur steht und keineswegs geht. Von der Basis einer Statue hat sich die Bedeutung des Wortes weiter auf das Fundament eines Gebäudes und auf den Unterbau einer Maschine übertragen.

Aber wie geht und steht es mit der „Basis“ einer Partei? Steht der Präsident da etwa stolz auf hohem Podest, und liegt die „Basis“ da en bloc unter seinen Füßen? Das wäre doch politisch allzu inkorrekt; so kann das nicht gelaufen sein. Schon bei Platon konnte diese básis auch das „Fundament“, die Grundlinie einer geometrischen Figur wie etwa eines Dreiecks bezeichnen, und mit diesem Schlenker über die Geometrie bewahrt das Bild seine politische Korrektheit: Die breite, von der linken bis zur rechten Ecke erstreckte „Basis“ liegt dem Dreieck buchstäblich zu Grunde; darüber erhebt sich die mehr oder weniger weit entrückte, mehr oder weniger weit nach links oder rechts verschobene Spitze, und so hat beides seinen Rang: Was wäre ein Dreieck, was wäre eine Partei ohne die Basis zuunterst und was ohne die Spitze zuoberst?

Die geometrische Figur erinnert an das arithmetische Problem, wie viel wohl jene beiden schwergewichtigen Schwerathleten und ihre nicht ganz so schweren Statuenbasen auf die Waage bringen. Es gibt unzählige richtige Lösungen, aber die Verhältnisse sind allemal die gleichen und so einfach, dass der alte Pythagoras daran seine helle Freude hätte. Die Gewichte der ersten Statue, der zweiten Statue, der Basis der zweiten und der Basis der ersten verhalten sich zueinander wie 4 : 3 : 2 : 1. Wer Töchter oder Söhne, Enkelinnen oder Enkel hat, mag jetzt PISA-mäßig testen, wie viel oder wie wenig die Kinder von heute neuerdings schon wieder oder nur noch leisten!