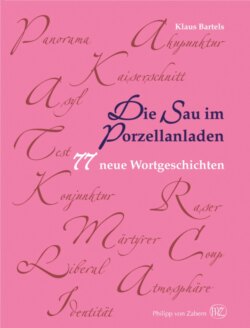

Читать книгу Die Sau im Porzellanladen - Klaus Bartels - Страница 17

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Оглавление[Menü]

Cappuccino

Wenn jemand erklärt, beim Cappuccino sei das Häuptchen die Hauptsache, so hat er gleich dreifach recht: Erstens, weil die Hauptsache ja allemal, wie das Wort sagt, obendrauf sitzt; zweitens, weil ein Cappuccino ohne Häuptchen gar kein Cappuccino wäre, und drittens, weil der Cappuccino nach dem lateinischen caput, „Kopf“, geradezu „Häuptchen“ heißt.

Der Wörter, die aus diesem lateinischen caput in den Euro-Wortschatz eingegangen sind, ist Legion. Ziehen wir hier ein paar heraus: Das Kapitol am Tiber, das dem Capitol am Potomac den Namen gegeben hat, ist seit alters das stolz erhobene „Haupt“ der Ewigen Stadt gewesen. Das Kapital, nach dem Adjektiv capitalis, präsentiert sich schlichtweg als die „Hauptsache“ – wonach die Zinsen dann wohl eine Nebensache wären, freilich, wenn wir an den französischen intérêt und das englische interest denken, eine durchaus interessante. Der Kapitän ist das „Haupt“ einer Schiffsbesatzung oder einer Fußballmannschaft, der Chef eine „Hauptperson“ à la française, der CEO, der Chief Executive Officer, eine „Hauptperson“ auf englisch.

Das „Kapitel“ im Buch, nach einem verkleinernden capitulum, bezeichnete ursprünglich nur das „Köpfchen“ vorneweg: die Kapitelüberschrift und die Inhaltsübersicht. Die daraus abgeleitete „Kapitulation“ hat erst jüngst völkerrechtliche Bedeutung angenommen; „kapitulieren“ hieß im Mittelalter lediglich: einen Vertragsinhalt in einzelne Kapitel fassen, „rekapitulieren“ entsprechend: diese einzelnen Kapitel nochmals durchsehen. Das „Kapitell“, nach einem wiederum verkleinernden capitellum, deutet auf das dorisch streng, ionisch lockig oder korinthisch üppig frisierte „Köpfchen“ einer klassischen Säule. Verwunderlich bleibt, warum unsere Atlanten nicht die hochragenden Häupter der Berge, sondern die vorspringenden Spitzen des Landes als „Kap“ bezeichnen: Da hatten die ersten Kap-Umsegler – sei’s vom Sturm, sei’s vom Durst – offenbar neunzig Grad Schräglage.

Mit der „Kapelle“ hat es eine eigene Bewandtnis: Die Kapellen haben ihren Namen von der spätlateinischen cappa, dem Kapuzenmantel, den der heilige Martin von Tours nach der Legende mit einem Schwertstreich mittendurch hieb und mit einem frierenden Bettler teilte. Die Könige des Frankenreichs führten die liebevoll capella genannte Reliquie als Reichskleinod auf ihren Reisen mit, und mit diesem „Mäntelchen“ ging das Wort auf Wanderschaft: zunächst zu den durch seine Einkehr geheiligten Pfalzkapellen, dann überhaupt zu allen Schlosskapellen, schließlich zu den a cappella singenden geistlichen Kapellen und zuletzt, als von dem alten „Mäntelchen“ des barmherzigen Martin kein heiliges Zipfelchen mehr herausschaute, zu allerlei weltlichen Tanzkapellen.

Es ist eine schier unendliche Verwandtschaft, eine Hauptversammlung mehr oder weniger hoher Hauptpersonen und Hauptsachen, in der wir uns da bewegen, und manche sind inkognito dabei: Auch hinter dem „Korporal“ an der Schnittstelle zwischen einem italienischen caporale, dem kommandierenden „Hauptmann“, und einem französischen corps, dem ihm unterstellten „(Truppen-) Körper“, auch hinter dem „Kabis“, dem „Kohlkopf“, und dem „Kappes“-Reden im Sinne des „Kohl(kopf)“-Redens verkappt sich ein solches quicklebendiges, verwandlungsfrohes lateinisches caput.

Von der wetterfesten mönchischen „Kapuze“, nach dem spätlateinischen caputium, und den nach ihr benannten „Kapuzinern“ führt der Weg über den gleichbedeutenden italienischen cappuccio geradewegs zu unserem „Cappuccino“, unserem „Häuptchen“-Kaffee, herüber. Und selbst das auf einen übel missratenen Cappuccino gemünzte Witzwort „Kaputtschino“ gehört noch zur Familie: Hinter diesem „kaputt“ steht wahrscheinlich ein französisches capoter für das Scheitern eines kieloben, kopfüber gekenterten Schiffes und ein être capot oder faire capot für ein entsprechendes Scheitern im Kartenspiel. Das kam im Dreißigjährigen Krieg über den Rhein, und mit diesem Absturz von lauter Hauptpersonen und Hauptsachen zu einem jämmerlichen Schiffbruch, von einem Hauptwort ersten Ranges zu dem umgangssprachlichen „kaputt“, war das alte Wort zuletzt auch selbst kopfüber, kieloben gekentert.