Читать книгу Warum die Schweiz reich geworden ist - Markus Somm - Страница 12

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Städtische Revolutionen

ОглавлениеIn Europa wurden die Weichen im Mittelalter gestellt. Entscheidend war die Tatsache, dass die Bevölkerung sich nach mehreren Jahrhunderten des Rückgangs seit dem Jahr 1000 wieder vermehrte – und zwar rapide: Von 1000 bis 1300 verdoppelte sich die Zahl der Menschen auf unserem Kontinent beinahe, was gemessen an heutigen Veränderungsraten vielleicht wenig scheint, tatsächlich als beispiellos zu bewerten ist. 40 Millionen Menschen lebten um das Jahr 1000 in Europa, an die 80 Millionen waren es 1300, dreihundert Jahre später. Und sie alle benötigten Platz.

Das wirkte sich auf dem Land aus, indem immer mehr Wälder gefällt und unwirtliche oder höher gelegene Regionen erschlossen werden mussten, das zeigte sich in den Städten, die anschwollen – oder erst jetzt entstanden. Überall schossen sie wie Pilze aus dem Boden, sie vergrösserten sich, sie vervielfachten sich, sie wurden in Landstrichen gegründet, wo zuvor noch nie Städte existiert hatten, insbesondere im Norden und Osten. Gemäss neuesten Erkenntnissen hatte sich allein die urbane Bevölkerung in Europa in jener Epoche verzehnfacht.

Man spricht zu Recht von einer Renaissance der Städte. Renaissance, weil zu Zeiten des Römischen Reiches schon viele Städte in Europa bestanden hatten, diese aber mit dem Untergang des weströmischen Teils des Imperiums weitgehend verschwunden oder zur Bedeutungslosigkeit verkommen waren. Wenige Ausnahmen – die meisten lagen in Italien – bestätigten die Regel.

Wenn manchmal vom finsteren Mittelalter die Rede war, dann entsprang dies nicht nur der Arroganz der Nachgeborenen, sondern wies auch einen wahren Kern auf: Angesichts der Tatsache, dass es für gut fünfhundert Jahre, seit dem Ende Roms, kaum mehr Städte gegeben hatte in Europa, mangelte es auch an zuverlässigen Informationen über diese lange Zeit. Denn nirgendwo wird gemeinhin mehr überliefert als in den Städten, dort stehen die Bibliotheken und Archive, sie hinterlassen sehr viel mehr historische Quellen und Artefakte als ländliche Gebiete. Ohne Zweifel war um das Jahr 500 eine Zeit angebrochen, die in mancher Hinsicht bis heute im Dunkeln bleibt, da die Zeugen der Vergangenheit schweigen. Hätten nicht die Klöster einen Teil der Archivalien aufbewahrt, wir wüssten noch viel weniger. Vor dem Jahr 1000 war Europa agrarisch. Dann begann eine Urbanisierung sondergleichen.

Woran es lag, dass seit dem 11. Jahrhundert die europäische Bevölkerung dermassen zunahm, ist in der Forschung nicht zweifelsfrei geklärt. Sicher war die Klimaerwärmung ein Faktor, die Europa von 950 bis etwa 1300 erfuhr – wärmere Temperaturen verlängerten die Anbausaison und machten die Landwirtschaft ertragreicher, infolgedessen auch mehr Menschen ernährt werden konnten. Ebenso half, dass die Europäer zu jener Zeit militärisch zulegten und es ihnen gelang, die vielen Invasoren aus dem Osten (Ungarn), Norden (Wikinger) oder Süden (Araber) ein für alle Mal abzuwehren. Das schuf stabilere politische Verhältnisse, was das Bevölkerungswachstum ebenfalls begünstigte.

Als Folge davon setzte unter anderem eine sogenannte kommerzielle Revolution ein, zusehends mehr Menschen fanden ihr Auskommen auf dem Markt, mehr Menschen waren deshalb auch imstande, sich freizukaufen. Bis ins Jahr 1000 lebten noch sehr viele Europäer als Leibeigene auf dem Land, nicht als Sklaven zwar, aber doch abhängig und kaum beweglich. Das sollte sich in den kommenden Jahrhunderten, vor allem dank des Aufstiegs der Städte, nachhaltig ändern. «Stadtluft macht frei», hiess die Losung, unzählige ehemalige hörige Bauern und Leibeigene lösten sich von ihren Feudalherren und zogen in die Stadt. Das wiederum, die Befreiung, ermutigte die Menschen, noch grössere Familien zu gründen. Es stellte sich ein Circulus virtuosus ein, oder zu Deutsch: ein Engelskreis im Gegensatz zu einem Teufelskreis. Gutes führte zu Gutem.

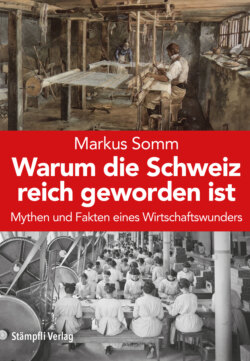

Wie dem auch sei, für unseren Zusammenhang ist von Belang: Je urbaner eine Gesellschaft sich ausformte, desto mehr Leute gab es, die ihre Kleider nicht mehr selber herstellten, und desto eher stieg die Nachfrage nach industriell produzierten Textilien. In den Städten wohnten mehr Menschen, die sich das leisten konnten. Dort lebten auch viele Beamte, Kleriker, Händler, Dienstboten, Soldaten, Adlige oder Handwerker, die sich selber auf eine Tätigkeit spezialisiert hatten und deshalb gar keine Zeit mehr gehabt hätten, sich um ihre Kleider selbst zu kümmern, geschweige denn noch über das nötige Produktionswissen verfügten. Mit anderen Worten, die Renaissance der Städte bedeutete auch die Renaissance der Textilindustrie in Europa. Seit dem späten Mittelalter breitete sie sich aus, wo immer sie günstige Bedingungen vorfand. So auch in der Schweiz.