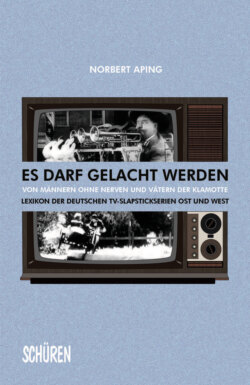

Читать книгу Es darf gelacht werden Von Männern ohne Nerven und Vätern der Klamotte - Norbert Aping - Страница 27

Werner Schwier

ОглавлениеSchwier kam am 28. Mai 1921 in Stadthagen als Sohn des späteren Sparkassendirektors August Schwier und seiner Ehefrau Auguste geborene Schwarze zur Welt. Früh musste er lernen, mit einer Körperbehinderung zu leben. Er war als Kind an Kinderlähmung erkrankt und konnte seither seinen linken Arm nicht mehr bewegen. Deswegen wurde er nicht zum Kriegsdienst eingezogen und konnte nach seinem Abitur ein Jurastudium in Marburg beginnen. Dort blieb er mindestens bis 1944. Nach Kriegsende wechselte er nach Göttingen, wo er auch anfing, Zeitungswissenschaften zu studieren (Interview mit Marlies Kirchner vom 6. Juli 2016 und Post an Schwier als «cand. iur.» in Marburg von 1941 bis 1944). Beide Studien schloss er nicht ab. Seine Interessen galten besonders dem Film und auch der Kultur, und das bestimmte seinen weiteren Lebensweg. «Mich hat alles interessiert, was mit dem Film zusammenhing – vor oder hinter der Kamera.» (General-Anzeiger für Stadthagen und den Landkreis Schaumburg vom 5. Januar 1979, Interview von Karlheinz Poll). Die Zeit nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war nach dem Zusammenbruch der Nazi-Diktatur von Aufbruch, Kulturhunger, Wiederaufbau und Wirtschaftswunder geprägt, und dazu passte Schwiers nonkonformistische Karriere als freier Journalist, Schauspieler, Kabarettist, Publizist, Filmenthusiast, Drehbuchautor, Filmverleiher, Filmeinkäufer, Synchron-Fachmann und Slapstickspezialist.

Während seines Studiums in Göttingen lernte er die Kommilitonen Ernst Liesenhoff und Walter Kirchner kennen, die sich bald auch dem Film widmeten. Sie waren Mitglieder im Verein Studentische Filmfreunde – Filmclub Göttingen e. V., und sie verband ein unstillbarer Hunger nach qualitätsvollen ausländischen Filmen, die ihnen spätestens seit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges im Dritten Reich vorenthalten geblieben waren. Gemeinsam mit dem Film-Produzenten Hans Abich und dem Regisseur Rolf Thiele gehörten sie zu den «Harzer Rollern» (Interview mit Hanns Eckelkamp vom 13. März 1998). Seit Juni 1951 erschien die zunächst von Kirchner herausgegebene Filmclub-Zeitschrift Cinéaste. Schwier hatte zeitweilig die Schriftleitung inne, verfasste Artikel und war kurzzeitig auch Herausgeber. Nach einem ersten gemeinsamen Filmprojekt von Schwier und Liesenhoff für die Filmaufbau GmbH in Göttingen im Jahr 1951 gründete man im September 1952 gemeinsam den Filmverleih Neue Filmkunst. Dieser Verleih nahm zum Teil das Geschäftskonzept des 1960 gegründeten, zeitweise enorm erfolgreichen Atlas Filmverleihs von Hanns Eckelkamp vorweg. Liesenhoff und Schwier wirkten daran in unterschiedlichen Funktionen mit. Schwier war bis 1956 der künstlerische Leiter der Neuen Filmkunst und jedenfalls bis 1958 noch Mitinhaber. Dann betrieb Kirchner den Verleih allein. Für den Verleih untertitelte Schwier fremdsprachige Filme und sorgte gelegentlich auch für Synchronisationen. Das war lange, bevor er sich ab 1965 verstärkt der Filmsynchronisation widmete. Außerdem hatte Schwier bald nach Kriegsende gute Verbindungen zu dem Berliner Filmkaufmann und -sammler Albert Fidelius geknüpft. Dessen Archiv wurde nach seinem Tod im Frühjahr 1962 zusammen mit der Sammlung des Filmregisseurs Gerhard Lamprecht zum Gründungsgrundstock der am 1. Februar 1962 eröffneten Stiftung Deutsche Kinemathek e. V. (Film-Echo/Filmwoche Nr. 11/12 vom 9. Februar 1963). Fidelius’ Sammlung hatte bereits Anfang der 1950er-Jahre einen beträchtlichen Umfang. Er gab in Berlin Bestandslisten für Kinos heraus, die Sonderprogramme mit frühen Filmen aufführen wollten (Film-Echo Nr. 1 vom 5. Januar 1952).

Für die Entwicklung der Slapstickserien im deutschen Fernsehen ist der Schauspieler Schwier von Bedeutung (Aping, Dick und Doof, S. 344–347). Anfang der 1950er-Jahre veranstaltete der Filmclub Göttingen zur Faschingszeit ein Fest, auf dem Schwier gemeinsam mit dem am 25. Oktober 1919 in Essen geborenen Komponisten Konrad Elfers quasi als Gag einen Stummfilm aus Fidelius’ Archiv zeigte. Schwier kommentierte sie als Film-Erklärer im alten, aber parodierenden Stil wie Jerven und Martin, und Elfers spielte dazu Kintopp-Musik auf dem Klavier. Damit fielen Schwier und Elfers jedoch durch. Über die Gründe des Scheiterns berichtete Schwier der Journalistin Marlen Sinjen nach dem Erfolg von ES DARF GELACHT WERDEN (Das neue Blatt vom 20. Juli 1963: «Sein Rezept heißt: Es darf gelacht werden!»): «Es begann alles mit einem Faschingsscherz. Ich arbeitete damals als freier Journalist in Göttingen. Aus Jux wollten wir im Göttinger Filmclub mal richtig Kintopp machen. Mit Ansage und Klaviermusik. Aus einem Privatarchiv bekamen wir einen alten Film. Ich hatte ein wunderbares Manuskript geschrieben, über das ich mich totlachen konnte. Ich machte nach diesem Manuskript selbst die Ansage. Was soll ich Ihnen sagen: Kein Mensch lachte. Es wurde eine völlige Pleite. Da habe ich eingesehen, dass man so etwas nur improvisieren und niemals schreiben kann. Das geht nur ‹frei nach Schnauze›. Und so ist es bis heute geblieben. Ich habe nie ein Manuskript.»