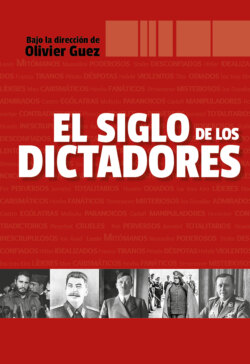

Читать книгу El siglo de los dictadores - Olivier Guez - Страница 21

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Mussolini en el trabajo

ОглавлениеComo dijimos, Mussolini llevaba adelante una revolución antropológica, destinada a remodelar a los individuos mediante su sujeción al Estado. El Partido era un instrumento de control y de movilización de las masas, y la realidad del poder estaba en manos del Estado y del jefe del gobierno, Duce del fascismo. “Todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado”, decía. Por lo tanto, nada escapaba a su control, ni la cultura, ni la economía. Pero no nos engañemos: aunque Mussolini llevaba adelante una lucha implacable contra sus antiguos camaradas del Partido Socialista y contra el comunismo, nunca lo hizo en nombre del conservadurismo. “La doctrina fascista –escribió– no eligió como profeta a [Joseph] de Maistre”. Ofrecía, por el contrario, otra concepción de la revolución, que unía el nacionalismo y el socialismo. A eso se debe el odio con que el dictador persiguió siempre a la burguesía italiana y sus valores liberales, y lo hizo hasta su último aliento.

El Duce se dedicó a transformar su país en nombre de su ideal revolucionario: trabajos de acondicionamiento de las zonas difíciles, creación de ciudades nuevas, una de las cuales llevaba su nombre, trabajos urbanísticos de renovación de los centros históricos, construcción de viviendas, modernización de la radio, creación de Cinecittà, mejora de las condiciones de vida y de salud, etc. Pero su mayor éxito, a comienzos de los años 30, el que le otorgó un enorme prestigio internacional y una adhesión masiva de los italianos, fue la firma de los Pactos de Letrán con el papado, el 11 de febrero de 1929. Al cabo de una larga negociación, el líder fascista, conocido por su anticlericalismo, y Pío XI, el intransigente pontífice que no se hacía ninguna ilusión sobre la santidad del Duce, pusieron fin al conflicto entre el Estado italiano y la Santa Sede, que se constituyó como un Estado independiente (la Ciudad del Vaticano) enclavado en Roma, y firmaron un concordato que le confería a la Iglesia católica sustanciales ventajas.

En 1922, Mussolini había elegido como residencia el elegante Palacio Chigi, situado a lo largo del Corso, al cual se accedía desde la plaza Colonna y que disponía de un balcón desde donde podía arengar a la multitud. Sin embargo, con el correr de los años, le pareció que no se adaptaba a la fuerza de su poder. El jefe del fascismo necesitaba una sede que estuviera al nivel del palacio real del Quirinal. Optó por el Palacio Venezia, una construcción maciza y austera de la Edad Media, ubicada en pleno centro de Roma. Para su oficina, eligió la inmensa sala del Mappamondo, cuyas gigantescas dimensiones le conferían una solemnidad fría que impresionaba a todos los visitantes. Había allí, además, un balcón que podía usar para pronunciar sus discursos, con sus gestos teatrales, jugando con su voz, sus brazos y sus ojos hipnóticos, subyugando a una multitud que deliraba en la plaza Venezia. Sin embargo, aunque había mandado a acondicionar habitaciones privadas en el tercer piso, prefirió instalar a su esposa Rachele y a sus hijos en una villa de las afueras de Roma, la villa Torlonia. Disponía también de una residencia de campo, en Rocca delle Caminate, cerca de Predappio, su aldea natal. Estos diversos lugares le permitían mantenerse lejos de las miradas: una tendencia que se fue acentuando con los años y lo aisló cada vez más del país real.

Su concepción del poder le impedía aceptar la menor rivalidad. Aunque los jerarcas más poderosos recibieron carteras ministeriales, a menudo las perdían por alguna reestructuración, y pasaban a ocupar un puesto honorífico, pero desprovisto de poder real. El Duce se encargaba la mayor parte del tiempo del ministerio en cuestión, acumulando cargos y apoyándose en fieles subsecretarios de Estado. En 1936, en un reflejo de nepotismo, llegó a encargarle las relaciones exteriores a su yerno Galeazzo Ciano. La situación era la misma en la cumbre del PNF, donde solo ubicaba, salvo excepciones, a fieles ejecutantes o figuras sin relieve. Sin embargo, nunca se produjeron purgas sangrientas, ni eliminaciones brutales de potenciales rivales, como las que practicaron con crueldad Stalin o Hitler. Algunos pudieron seguir criticándolo fuertemente, como lo hizo con constancia Roberto Farinacci, en sus artículos incendiarios aparecidos en su diario Regime fascista. Salvo excepciones, el carisma mussoliniano se siguió ejerciendo con el poder de un sortilegio sobre los jefes y los cuadros del fascismo, sobre las masas y los individuos.

Hay también otro elemento a tomar en cuenta: la presencia del rey por encima del Duce, que jamás fue jefe de Estado. Por otra parte, a Víctor Manuel III le gustaba recordárselo, llamándolo presidente y nunca Duce. Todas las semanas, como todo buen primer ministro de un régimen parlamentario, el líder fascista iba al palacio del Quirinal para su entrevista semanal con el rey, de la que nunca trascendía nada. Hasta 1939, la ceremonia del discurso del trono fue escrupulosamente respetada. Los dos hombres establecieron una relación cordial, construida sobre el modus vivendi de 1922. La Corona era, sin duda, un contrapoder muy débil, pero tenía el mérito de existir, por lo menos mientras viviera el viejo soberano, ya que el republicano Mussolini tenía toda la intención de abolir la monarquía a la muerte del rey.

El dictador era un trabajador incansable: estudiaba minuciosamente los expedientes, se interesaba por los números, leía con una atención al mismo tiempo política y malsana las fichas que le entregaba la policía política, la OVRA,7 sobre las personalidades del reino o el estado de la opinión pública. Él alentaba esa reputación, dejando encendida la luz de su oficina de noche, para que los romanos noctámbulos vieran que el Duce trabajaba hasta altas horas por su felicidad… Orgulloso de su corpulencia y de la impresión de fuerza que daba, a pesar de su estatura mediana, consciente de su poder carismático, que emanaba de su mirada penetrante, alimentaba con cuidado esa imagen de vitalidad, como si ella pudiera irrigar a su vez el cuerpo de toda la sociedad italiana. Paul-Otto Schmidt, el intérprete de Hitler, recordaba a un hombre de un “cuerpo siempre muy erguido, que se balanceaba un poco cuando hablaba y evocaba con su cabeza de César la idea de un romano antiguo, de frente poderosa y un mentón enérgico, anguloso”. Como quería ser un atleta, incursionaba en todos los deportes y le gustaba sacarse fotografías en traje de baño en las playas del Adriático, en el campo con una horquilla en la mano o caminando con un paso cadencioso junto a sus hombres. Pero detrás de esa figura se escondía un hombre bastante frágil, víctima frecuente del estrés y de retortijones de estómago, psicológicamente angustiado y de una sexualidad desenfrenada.