Читать книгу Los días ciegos - Raúl Alonso Alemany - Страница 10

Оглавление2

Mi padre era un lugar perdido en su mente. Mi padre era un montón de recuerdos destruidos por una proteína que se adhería a sus neuronas. Mi padre era una vida borrada que aún respiraba.

Mi padre era alzhéimer.

La noche del aeropuerto internacional de Sheremetievo, quise hablar con él y pedirle una explicación. Tal vez, él pudiera aclararme por qué yo, su único hijo, estaba vagando solo por los pasillos de un lugar tan impersonal como aquel tras decirle a una mujer que la quería para siempre, para toda la vida.

Me senté en una sala llena de pantallas y observé mi teléfono móvil.

Con esa nube confusa en mi cabeza que mezclaba los ojos azules de Masha (en los que podía ver el mar) y el olor a lejía de la madrugada, busqué su número en la agenda. Lo busqué por la «P». Por la «P» de «progenitor». Porque mi padre siempre se consideró más bien eso: un progenitor, que es parecido, pero no es igual.

Cuando empecé a marcar su número, no solo olvidé que mi padre ya no sabía responder al sonido de un teléfono, que ni siquiera era capaz de identificarlo, sino que tampoco recordé que nunca había tenido la suficiente confianza con él como para pedirle una explicación o un consejo. Me convertí en un lugar común. Fui como un acto reflejo o un consejo de galleta de la suerte: «Uno siempre debe escuchar la voz de la experiencia».

Así pues, si tiempo después busqué una respuesta en las páginas de los periódicos que hablaban de astros y horóscopos, o en la vida y las palabras de gente a la que apenas conocía, aquella noche mi primer impulso fue buscarla en el origen de todo mal y todo bien: en el padre.

Porque eso dicen. Porque eso se hace. Por esas cosas.

Cuando presioné el botón de llamada, una sucesión de números, algoritmos y ondas se puso en funcionamiento a través del espacio para que yo pudiera entender qué hacía allí esa noche, fracasado mi gran viaje de amor.

Sin embargo, toda la ciencia del mundo aún no es capaz de hacer que cuando las neuronas de un padre se mueren tenga sentido marcar un número que ya no responde. Digan lo que digan los lugares comunes o los consejos de mercadillo. «El teléfono marcado no existe o está fuera de cobertura». Esa fue la respuesta. Y supongo que así era, porque, efectiva e irónicamente, mi padre estaba fuera de cobertura. Porque puede que, en cierto modo, ya no existiera.

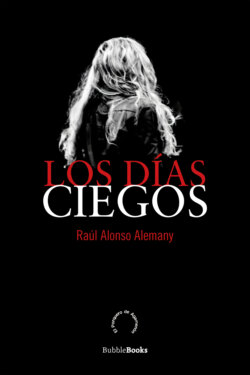

Al colgar el teléfono, miré a mi alrededor. En otro banco de madera, vi a una pareja. Supuse que también ellos esperaban a que un avión los llevara bien lejos cuando amaneciera. Tal vez también hubieran perdido su vuelo. La chica dormitaba sobre el regazo del hombre, que le acariciaba el cabello moreno y largo que caía sobre las rodillas de él como en una cascada de un cuento de princesas y dragones.

Eso pensé, con esas palabras resonando en mi cabeza: cuento, princesas, cascadas, dragones.

Yo soy así: a veces resuenan palabras en mi cabeza.

Enseguida empecé a fabular sobre quiénes serían y qué estaría haciendo allí aquella noche. Al cabo de nada, ya estaba preguntándome cuál sería su papel en mi gran historia de amor. Es normal. Estaba obsesionado. Me dije que tal vez la chica se despertaría en cualquier momento y me contaría una anécdota inspiradora y hermosa: algo que yo pudiera interpretar a favor de mi historia de amor.

El hombre siguió acariciándole el cabello a lo que yo supuse que era su amante, el amor de su vida, su viaje a Moscú, a pesar de la diferencia de edad que fui notando a medida en que me fijé en las arrugas que cercaban los ojos del hombre y en la piel tersa y joven de la chica. Cuando uno acerca el foco, acaba descubriendo esa clase de imperfecciones que convierten los cuentos de hadas en noches solitarias en un aeropuerto nevado.

De repente, reparé en que el tipo empezaba a deslizar la mano derecha por el muslo de la chica de una forma grosera. Y con ese gesto tan mundano, abandonó de súbito mi imaginada fábula de Perrault para convertir su historia en una chusca escena de una película de Tinto Brass.

El tipo llevaba un traje de color gris, por lo que recuerdo. Y me hubiera encantado que vistiera un sombrero de ala ancha. Pero lo más parecido a aquello era un maletín de color negro con dos cerraduras plateadas. Me gustó ese objeto, pues le acercaba a mi idea de hombre de negocios de película de los años cincuenta, categoría que le había conferido de inmediato.

El hombre sonreía y la chica dormía.

Desde fuera, parecían en una comunión perfecta.

Sin embargo, cuando el tipo levantó la mirada del cuerpo de la chica y topó con mis ojos, no noté ni por un instante que sintiera el impulso de dejar de acariciarla: fue incluso más impúdico y arrastró las manazas peludas por las piernas de la chica.

Y entonces sucedió su sonrisa, que no tenía dientes amarillos ni restos de comida o de nicotina entre ellos, tal y como yo había empezado a imaginar. Me pareció que me susurraba algo que no entendí.

A cinco metros de distancia, la chica de la melena de cuento abrió los ojos y despertó al día en que yo le había pedido a Masha que se quedara conmigo para siempre, para toda la vida. Se estremeció por un momento, protegida del frío y del viento por unas cristaleras inmensas y un anorak de colores; convertida, de súbito, en una jovencita acariciada por un cincuentón en la noche del aeropuerto internacional de Sheremetievo.

Observé que se incorporaba ligeramente sin que el tipo apartara la mano peluda de su cuerpo. Miró a su alrededor cerrando y abriendo los ojos varias veces, hasta que volvió a enterrar su cabeza en el regazo del hombre para quedarse dormida.

Me levanté del banco y sentí que la caricia de aquel tipo sobre el muslo de la chica, así como su sonrisa impúdica, me perseguían por los pasillos del aeropuerto burlándose de mi vano romanticismo.

Al cabo de un rato de vagar por los pasillos, sentí un picor recorriéndome el cuerpo. Me detuve ante uno de los muchos carteles escritos en cirílico que poblaban el aeropuerto. Intenté entender algo de sus letras negras sobre fondo amarillo y, finalmente, derrotado de nuevo por el Imperio ruso, la realidad y el abandono, caminé rumiando sombras hacia la zona donde había dejado mi maleta.