Читать книгу Los días ciegos - Raúl Alonso Alemany - Страница 11

Оглавление3

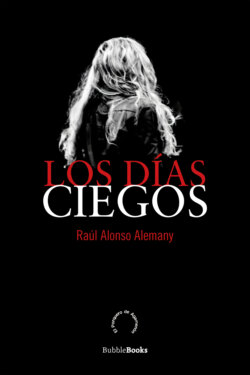

Mi padre se casó con mi madre cuando tenía cuarenta y tres años. Ella tenía veinte. Mi padre tenía un maletín negro con unas cerraduras de color plateado en el que guardaba documentos, facturas y una lupa de color beis. Ella tenía una melena de color caoba que le caía sobre unos hombros apenas esculpidos en fotografías en blanco y negro: en un baile, en el día de su boda, en su luna de miel. Mi padre solía llegar muy tarde a casa. Ella lo esperaba despierta, recostada en el sofá, con dos lunares en la frente y la cena preparada.

Eso es lo que yo recordaba.

Tal vez por eso volví a sentir el impulso de llamar a mi padre y pedirle una explicación, porque aquella noche todo el aeropuerto hablaba de mí, con su gente y las ausencias. Porque pensé que la chica de la melena podía haber sido mi madre y porque el hombre sin sombrero de ala ancha me recordó a mi padre.

Una de las últimas veces que hablé con él, antes de que se convirtiera en alzhéimer y ya fuera tarde para todo, estaba recostado en una cama de un hospital. Hacía unas semanas había sufrido un ictus. Tenía el pelo desgreñado, la barba mal afeitada y un pijama azul que dejaba ver debajo unos calzoncillos de rayas moradas. Unas zapatillas de felpa, a cuadros y algo raídas, completaban el cuadro.

Aquel día, apoyado en su debilidad, aproveché para pedirle una explicación. No sobre algo en concreto, sino sobre toda su vida. No quería que me explicara por qué desaparecía de casa durante días, semanas e incluso meses. No quería que me explicara por qué se cruzó en la vida de mi madre cuando ella era una cría y él era un adulto al que le empezaba asomar la vejez; cuando ella tenía futuro, y él solo, pasado. Lo que yo quería era que me lo explicara todo.

Y mi padre comenzó a hablar.

Tal vez se sentía morir y por eso me contó cosas que nadie más sabía, dijo. Me habló de cuando cuidaba a las vacas en el pueblo y apedreaba a las gatos y a los perros por el mero placer del sufrimiento ajeno. Me habló de la primera vez que hizo el amor, en la parte de atrás de una casa abandonada, entre la hierba y el barro de un día de primavera, con una mujer de la que conservaba una foto en la que ella montaba a caballo; él sujetaba las bridas y sonreía a la cámara fotográfica de un hombre que había muerto hacía décadas.

Ese día me habló de la primera vez que robó dinero a sus hermanos y a su madre, de los días que su padre pasaba en el hospital sin que nadie lo fuera a ver. Me habló del hambre de la posguerra y de que un hombre sabe que en tales condiciones no tiene amigos, de que la guerra nunca acaba, porque los chicos buenos siempre pierden.

Me habló de que él también fue la letra de una canción.

Mientras hablaba sin parar, pensé que jamás le había oído pronunciar tantas palabras juntas. Mi padre no hablaba por no molestar. O eso creía yo. El rostro se le había ido afilando con los años. La nariz se le había puesto aguileña, novelesca, y los dientes ya no eran suyos. Seguía teniendo los mismos pelos largos y negros en la nariz, y tiraba de ellos como si no le importara lo más mínimo disgustar a los demás: mi padre se había criado en la guerra, cuando los niños jugaban con piedras, pedos y torturando animales. Y en la guerra no hay tiempo para ser exquisito. En la guerra uno se tira pedos, apedrea a lo que se le cruza en el camino, tortura y se arranca de cuajo los pelos de la nariz.

Eso es así.

La vida es así, decía papá.

Mi padre, que se llamaba Julián y tenía los ojos grises, tras sufrir el ictus no veía por el lado derecho. Se acercaba el periódico muy cerca de los ojos y leía solo una parte del titular. Al principio, la gente se lo decía, pero luego lo dejaba estar, porque algo en su mente se había roto y ya era incapaz de entender ese tipo de simetrías.

Y aquel día en el hospital también él se repitió más de una vez, y siguió hablando y hablando, aunque cada poco preguntaba por mi madre, ahora que ya no desaparecía durante días, semanas o meses. Poco a poco, estaba convirtiéndose en otro: en quien acompaña a su mujer al mercado, en quien saca a pasear al perro a mediodía, en quien espera pacientemente que el domingo por la tarde acabe de una maldita vez y acepta la derrota.

Me habló de cuando abandonó el pueblo, de que su madre no lloró al verlo marchar (porque llega un punto en que las mujeres de la guerra ya no lloran), de que se despidió de su padre con un gesto de la cabeza, de que mi abuelo le dijo que cuidara de sus hermanos y de que él incumplió muchas veces su promesa. Me contó cómo llegó a Barcelona tras un viaje interminable por carretera, en un autobús viejo y atravesando un país en ruinas. Me dijo que no fue el único y que llegó con una maleta de cartón, con una mano delante y otra detrás.

En un momento dado, mi padre interrumpió su narración e hizo un gesto para que corriera la cortina que separaba su cama de la de sus dos compañeros de habitación. Como si aquel trozo de tela fuera toda la privacidad que un hombre necesitara después de ochenta años en el mundo. Sus compañeros me miraron con ojos tristes cuando me levanté de la silla para obedecerle. Al ponerme en pie, la distancia entre mi salud y su enfermedad se hizo aún más evidente. Nos separaban unos cuarenta y cinco años de vida, pero entre nosotros se había abierto un abismo humillante. Era como si el mero hecho del paso del tiempo les hubiera arrebatado su condición de hombres. Eran ancianos, viejos, abuelos, pero ya no hombres.

Aquel pensamiento me estremeció. La vida me estremeció.

Me observaron con pasividad: como si una cámara lenta los rodara en silencio. Todos. Desde un anciano peinado con brillantina y que olía a colonia barata y sudor, pero que intentaba mantener su antigua compostura con un batín de color rojo y un pañuelo de topos que sobresalía del bolsillo de su pijama, hasta una mujer menuda y encorvada que acompañaba a su cuñado, un hombre alto, pálido y con gafas de concha que dormitaba en la otra cama. Al observarlos a los tres, sus caras arrugadas, los pañales debajo de su ropa, su evidente confusión, pensé que aquella habitación era una suerte de sala de espera del juicio final: un lugar previo a la muerte.

Mi padre volvió a hacerme el gesto de que corriera la cortina, pero ya no era una petición, sino una orden, como si lo que estaba a punto de contarme le devolviera la autoridad que había perdido por culpa del derrame cerebral y la vejez. Me apresuraba a obedecer, cuando el hombre del batín interrumpió mi gesto, sentado en una silla delante de su cama:

—¿Le gusta a usted la poesía, joven? —me preguntó.

Mi padre resopló, quizá porque no podía lanzarle una mirada de reproche a aquel viejo molesto, pues el rincón en el que le quedaba era para él un ángulo muerto.

—No me disgusta —contesté.

—¿Conoce usted a Espronceda? ¿La canción del pirata? —insistió el viejo, animado.

Y sin darme tiempo a contestar, empezó a recitar con voz engolada y cerrando los ojos:

—Por cien cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar, sino vuela, un barco benjamín…

—¡Un velero bergantín; no un «barco benjamín», hombre! —le corrigió mi padre, que soltó una risotada.

El anciano del batín se quedó callado. Asintió como si aceptara de buen grado la corrección de mi padre, pero no siguió: dejó los versos en el aire. Con el pañuelo de topos se frotó los ojos por debajo de las gafas. Mi padre, como si le quitara el juguete a otro niño, siguió recitando a voz en grito ese poema incrustado en su memoria:

—Qué es mi barco: mi tesoro; qué es mi dios: la libertad; mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar.

Luego se hizo un silencio que solo rompió la sonrisa sin sonidos de mi padre. Todos se miraron entre sí y fingieron un vago sonreír, como si no les importara lo que estaba sucediendo en realidad en aquella habitación, como si no entendieran que competían entre sí por averiguar quién de entre todos ellos estaba menos decrépito, conservaba mejor los recuerdos y merecía otra oportunidad en esa antesala de la muerte.

—El señor Jorge escribía sus propias poesías, ¿verdad? —intervino de repente la cuñada del hombre de gafas de concha—. Tiene unas poesías muy bonitas dedicadas a su mujer.

El rostro del señor Jorge recuperó algo del prestigio perdido tras confundir un velero bergantín con un barco benjamín. Sí, efectivamente, él escribía poemas para su esposa, para su Rosa María.

—¿Quiere usted oír una de mis poesías? —me preguntó el anciano.

Mi padre hizo de nuevo un gesto con la mano, para que corriera las cortinas. Pero yo decidí darle una oportunidad al poema del anciano, incómodo por la altivez de mi padre, en la cual intuí reconocer la mía. Fue de las primeras veces que le desautoricé, y eso me hizo sentir bien y mal al mismo tiempo, libre y triste por la misma cosa.

Y el viejo recitó:

—Era un día de primavera soleado, me encontraba yo desamparado. Las flores se marchitaban, los pétalos no me querían, mi amor se marchaba, y yo allí, y mis sentimientos me confundían. Y entonces apareciste tú, mi Rosa María; apareciste tú y todo fue una repentina e inmensa alegría.

La mujer pequeña aplaudió y exclamó que el señor Jorge era todo un artista, el hombre tendido en la cama no movió ni un músculo, mi padre resopló, el poeta asintió con satisfacción, yo sonreí y fuera de la habitación se oyó el correr de los carritos de las enfermeras que pasaban a esa hora de la tarde a cambiar los pañales de los enfermos.

Mi padre, que se olió el momento, volvió a decirme que corriera la cortina. Y esta vez yo volví a ser el niño y obedecí.

Como si se le acabara el tiempo, me contó en tropel que llegó a la estación y que no tuvo adónde ir, que anduvo por las calles de la gran ciudad buscando una pensión que le recomendó el Foroso, el primero del pueblo en emigrar a Barcelona. Me contó que se «pateó» las calles hasta conseguir un trabajo, que no ascendió, que no fue honesto, que recibió a aquellos de sus hermanos que siguieron sus pasos escapando del hambre, que fue operario en una fábrica, camarero en un cine, chico de los recados en un banco… Me susurró que conoció iglesias, burdeles y campos de fútbol. Me dijo que se cansó de la mala vida y se hizo viajante, que vendía escobas y fregonas a quien no tenía suelo que barrer o pasillos que fregar. Me contó que conoció a mi madre. Me contó que la invitó a bailar. Me contó que se casaron y que quiso ser feliz aunque ya no le importaba.

Afuera de la habitación se oyó más cercano el rodar del carrito con los pañales, la carcajada de una enfermera y la tos de un paciente sin nombre, solo síntomas: hombre que tose y escupe flemas con sangre en la habitación 306.

Mi padre me contó que empezamos a nacer, mi hermana y yo. Los que sobrevivimos y los que no, dijo. Y yo no entendí. Me contó que se cansó de querer ser feliz y que tuvo que robar a su familia para poder seguir adelante. Me contó que se iba de casa, pero que siempre volvía. Me dijo que conoció a otras mujeres y que hay cosas que no debía saber nadie más. Me confesó que se iba bien lejos y que cada vez tardaba más en volver: porque viajaba y tenía que completar otras vidas.

Me contó que uno se vuelve indiscreto cuando la mentira es ya una rutina y que no le importó. Papá me dijo que por la boca muere el pez y que solo se vive una vez. Me contó que fue otros hombres en otros lugares y en la misma ciudad, mientras yo iba al colegio, sus hermanos le dejaban dinero y mi madre se recostaba en el sofá, con dos lunares en la frente y la cena preparada. Me contó que un día volvió a casa, lloró y se quedó para siempre, para toda la vida: esperando la hora de cenar, la enfermedad y la muerte.

Así de cruel y sincero, como la vida misma, dijo papá.

Y me siguió hablando y hablando, describiendo su vida pero sin darme una explicación (tal vez porque no había ninguna), hasta que el carrito de los pañales se detuvo en la puerta de la habitación y una enfermera gorda y de enormes pechos entró y nos dijo a los no enfermos que teníamos que salir de allí.

Observé que en el carrito había dos bolsas colgando a los lados: una amarilla y otra blanca. Y ese olor nauseabundo y en círculo de los pañales: de cuando empieza la vida y de cuando asoma la muerte.

Finalmente, mi padre me dijo que me largara y yo le obedecí.

Sentado en una cafetería de Sheremetievo, con el número de teléfono aún en la pantalla de mi móvil, me vino a la cabeza un cortometraje que había visto en televisión hacía algunas madrugadas. Contaba la historia de un veinteañero que, sin saber qué delito ha cometido, es sentenciado a vivir durante un tiempo indefinido en una residencia de ancianos. Al principio, no quiere implicarse en la rutina del asilo e intenta huir repetidas veces. Sin embargo, un insoportable olor a heces lo detiene en la puerta cada vez que pone un pie en la calle. Así pues, no le queda más remedio que volver a entrar en la residencia, el único lugar donde, poco a poco, acaba por sentirse seguro, confundida su juventud con el pasar de los días en el asilo, donde juega a las cartas y al dominó, las horas se suceden y le cambian el pañal tres veces al día.

Ahí acababa el corto: no había más explicación ni final. Solo un fundido a negro. Pero su recuerdo me seguía tiempo después y me alcanzó en el aeropuerto de Moscú, donde le di vueltas al mensaje oculto que debía de haber tras aquel abrupto final.

Y me dije que tal vez mi padre, con toda esa descripción de su vida, también había querido transmitirme un mensaje oculto. Pero ¿cuál?

Miré el reloj: no eran ni las tres y media de la mañana. Vi a una mujer de unos cincuenta años y a un adolescente sentados a una de las mesas de la cafetería. Ambos calzaban zapatillas deportivas: sin distinción de edad o de género. Llamaron a un camarero que estaba limpiando el bar por zonas: cada poco, nos hacía mover de un sitio a otro, y nosotros obedecíamos. Le pidieron comida y bebida. Al poco, bebieron Coca-Cola, zumo y agua. Minutos después, comieron pizza recalentada, espaguetis con salsa blanca y un trozo de pan ruso.

Tras los ventanales, seguía nevando y el frío se arrastraba con un viento helado que dejaba manchas blancas en los cristales. Me hipnotizó la imagen de la mujer y el adolescente masticando sonoramente de madrugada.

La madre (supuse) alargó la mano y con el puño cerrado cogió una porción de los espaguetis con salsa blanca del plato de su hijo y se los puso en el suyo. Yo abrí la boca, embobado, hasta que la mujer reparó en mí, se me quedó mirando y me hizo un gesto con la mano.

Saqué mi portátil y fingí ponerme a trabajar en un libro que estaba corrigiendo, para saltar de una historia a otra. Contaba la vida de unos extras que ruedan el final de una película antes que el principio. El fragmento que leí en la pantalla describía como una chica se levanta en el estrado de un tribunal y proclama que el jurado considera culpable a la acusada. La condenada llora y se mesa los cabellos. El director de la película grita «¡Corten!», y ahí acaba la escena. Ninguno de los extras sabe nada más del largometraje. Solo conocen su última imagen: una mujer condenada a cadena perpetua.

No saben de qué se la acusa, cómo se llama ni quién es.

Todo eso seguirá siendo un misterio hasta que el director concluya el montaje y todos aquellos extras paguen su correspondiente entrada para ver la película en el cine. Aunque también cabe la posibilidad de que el montaje nunca se complete por falta de presupuesto. O que, llegado el momento, los extras se olviden de la fecha del estreno. Quizá solo muchos años después descubran por qué aquella chica era culpable, una noche de invierno, viendo una vieja película por televisión. Pero, en todo caso, lo averiguarían cuando ya fuera demasiado tarde. Cuando ya no sirviera de nada darse cuenta de lo que había pasado.

Esa idea también me turbó. Todo me turbaba. Porque pensé que eso siempre sucede: uno se da cuenta de las cosas demasiado tarde. Y siempre acude la pregunta recurrente que dura una vida entera: ¿de qué no me estaré dando cuenta ahora mismo? Porque sucede hasta con lo más obvio. Como en esa parábola que contaba David Foster Wallace en la que un pez viejo que está nadando tan tranquilamente por el océano se cruza con dos peces jóvenes y les pregunta: «¿Qué tal está el agua hoy, chicos?». Y los dos jóvenes asienten con una sonrisa, pero, cuando se alejan, uno de ellos le pregunta a su compañero: «Oye, ¿qué diablos es el agua?».

Cuando levanté la mirada del ordenador, la mujer y el adolescente habían desaparecido de la cafetería, y una camarera recogía los platos con restos de salsa blanca de la mesa vacía. Por detrás, vi pasar a la chica de la melena de cuento de hadas, caminando decididamente por el vestíbulo.

Por un momento, me dejé mecer por la idea de que nuestra vida tal vez fuera una sucesión de escenas inconexas que ocultan un significado obvio que, incomprensiblemente, ignoramos: una chica de cuento de hadas deambulando de noche por un aeropuerto, una madre y su hijo engullendo comida con las manos sucias, un hombre abandonado o un joven condenado de por vida a una pena terrible sin saber por qué.