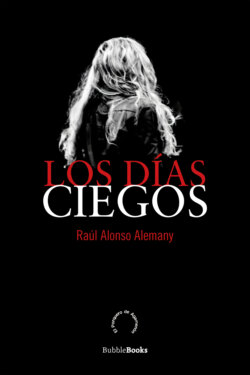

Читать книгу Los días ciegos - Raúl Alonso Alemany - Страница 18

Оглавление10

—¿Se te ocurre alguna idea para curar el mal de amor? —me había dicho Maria Elena al poco tiempo de que empezáramos hablar aquella noche, entre Moscú y Nueva York.

Se me pasaron por la cabeza una sucesión de respuestas soeces. En la facultad, hacía muchos años, en su año de Erasmus, habíamos asistido juntos a una clase que tenía el sugerente nombre de «La enfermedad de amor». Versaba sobre poesía medieval y textos médicos que explicaban los síntomas del mal de amor y acerca de cuáles eran los remedios que se aplicaban para su curación. Había sangrías, ungüentos e invocaciones. Había nombres y conceptos desordenados en mi memoria: Arnau de Vilanova, cancioneros o absentia amantis. Y el recuerdo del profesor que impartía aquella clase: la imagen menos erótica del difunto imperio de Occidente. Bienvenido Ahrens tenía unos sesenta años, el pelo cano y gafas de concha. Parecía estar burlándose de sí mismo y de todos nosotros, desafiando su discurso con su imagen. Si supiera a qué huele exactamente la naftalina, diría sin miedo al tópico que aquel hombre nos hablaba de vulvas, versos y humores oliendo a naftalina. Él también había sido la cruda realidad.

—No me irás a decir tú también lo que de con un clavo se quita otro clavo —le respondí.

—¿Qué clavo?

—Es una cosa que se dice en español —aclaré—. Te puedes imaginar a qué me refiero.

—Qué vulgaridad, catalán —dijo Maria Elena mientras masticaba algo que sonó crudo en la ciudad de Nueva York.

—Bueno, ya sabes que soy un ser vulgar. De todos modos, está basado en pruebas científicas y en textos medievales. ¿Te has olvidado de todo lo que aprendimos en la facultad?

—Ya me hubiera gustado olvidarme de todo aquello, querido —me respondió—. Pero, por desgracia, no puedo hacerlo. Ahora soy yo la que debo repetir esas cosas tan divertidas en aburridas clases universitarias de literatura para futuros profesores tan aburridos como yo. Por lo demás, esas cosas, una las empieza a degustar con los años. Y, bien mirado, tampoco es que nosotros hayamos salido tan mal, ¿no?

—No, no, está claro… Estamos estupendos. Eso es innegable —dije mirando a mi alrededor, sin querer dejar de hablar con ella y volver a la realidad.

—Las arrugas me sientan bien. Eso sí que es innegable —replicó Maria Elena—. Por no hablar de que dentro de no demasiado tiempo me alcanzará la menopausia. Estoy esperándola con los brazos abiertos. Ya verás… Te llamaré para celebrarlo. Te encantará el carácter que se me va a poner. Delicada, princesa y más bella y simpática que nunca, pero con el paso del tiempo removiéndome en mi útero. Cómo nos lo vamos a pasar.

—¿Y cómo se cura? —le pregunté.

—La menopausia es como la vida: no se cura; se vive y punto. —Hizo una pausa—. En cuanto al mal de amor, claro que me acuerdo de lo que decían esas clases. Ya te digo que ahora son mías. Pero, no obstante, querido, me refería a otra cosa. Estoy hablando de un primo de mi abuela. ¿Te cuento la historia?

—Claro. Me encantan tus historias. Ya lo sabes.

A siete mil quinientos kilómetros de distancia, algo se cayó en el apartamento de Maria Elena. Ella soltó una maldición y yo oí sus pasos al otro lado del mundo.

—Se llamaba Francesco —dijo mientras barría el suelo de su apartamento—. ¡Un italiano que se llama Francesco! Es tan común que suena poco creíble, ¿no? Pero la vida es poco creíble —bromeó con voz sentenciosa—. Mira a tu alrededor y dime si no es cierto. ¡Pensar que podrías conquistar Rusia! ¡Y en pleno invierno! Si ni siquiera Napoleón pudo hacerlo. ¿A quién se le ocurre, catalán?

Me la imaginé negando con la cabeza, con esa sonrisa que hacía años, para mí, había sido el principio de la vida.

—Sí, no parece que esté funcionando…

—Francesco era relojero —dijo Elena ignorando mi respuesta—. Reparaba relojes, pero también los hacía. Te estoy hablando de hace ochenta o noventa años. Cuando esas cosas tenían un valor. La función de los relojes era distinta: eran solo un recordatorio, no una presencia. El tiempo lo medían los relojes de los campanarios, imagínate. Qué mundo extraño, ¿no? La gente solía acercarse a las plazas de los pueblos para comprobar qué hora era, pero lo hacían solo de vez en cuando. Supongo que en el fondo no les importaba. En general, si no hay relojes, no hay prisa.

»La cosa es que el primo Francesco, desde adolescente, había sido aprendiz en una relojería. Había ido aprendiendo el oficio paso a paso. Se puede tardar años en comprender la mecánica de un reloj. Al parecer, es bastante complejo. Pero, finalmente, él mismo se había convertido en el maestro relojero, por así decirlo. Y, por una serie de circunstancias que no vienen al caso y de las que no me acuerdo, se había quedado con el negocio. Imagínate. Recuerda un poco a Cinema Paradiso, ¿no? La historia del aprendiz que se convierte en maestro en un pueblecito de Italia perdido de la mano de Dios. Así somos los italianos: unos nostálgicos. Pero Francesco no se fue a la capital. Ningún Philippe Noiret le dijo: «Lárgate de aquí, sal de este pueblo, vive, pero vive lejos de aquí». Nada de eso. Y, por lo visto, Francesco prosperó. No tenía aún treinta años y ya era dueño de un lucrativo negocio. En un pueblo pequeño, sí. Pero es que sus clientes venían también de otras poblaciones. Su prestigio había crecido: el boca a boca, ese marketing avant la lettre. Y los clientes llegaban uno a uno de todos lados con sus relojes en las manos para que aquel médico de las horas, los minutos y los segundos los curase. —Se rio—. Me ha quedado bien, ¿no? Lo estoy contando como un cuento, ¿verdad? Igual pierde un poco de credibilidad la historia… —dudó.

—No, no, sigue. Lo de «médico de las horas, los minutos y los segundos» ha sido tremendo.

—Sí, lo sé: soy bastante buena… Y, en fin, ya te puedes imaginar lo que va a pasar ahora en mi relato: aparece la chica de la historia. Todo se va a ir a la mierda, catalán: te lo adelanto para que no sufras innecesariamente. Ya sabes cómo somos las mujeres. Y al relojero no se le ocurrió otra cosa que enamorarse. ¿Te lo puedes creer? Y lo hizo de una mujer bastante mayor que él.

»Primero había estado rondando a la hija de esa mujer. Pero supongo que sus delicadas maneras no fueron suficientes para Francesco, que se quedó prendado de la madre de la criatura: toda una donna italiana. Imagínate. Y no es que estuviera casada ni nada de eso. Por ahí no había problema. Vivía de rentas, la tipa. De explotar propiedades, cobrar alquileres… El siglo xix en pleno siglo xx…, o al revés… No sé… Así es la vida, Davide. La relación supuso cierto escándalo en el pueblo. Pero a ellos les importaba un pepino. ¿Se dice así?

—Un pepino, correcto.

—Un pepino —repitió Elena—. Y todo pareció ir bien hasta que la mujer empezó a reparar en que aquel joven relojero del que se había enamorado tenía la nariz demasiado grande. Además, no olía muy bien. ¿Y qué decir de su conversación? Tal vez fuera demasiado mecánica, ¿no? Que siendo relojero era normal, pero… Hasta un día advirtió que, caramba, no era demasiado alto. Bien mirado, era más bien bajito. ¿Y qué me dices de esa manía que tenía de pasarse la mano por la cara cuando lo nervios? ¿Por qué esa inseguridad tan poco masculina? Y el sexo, en fin, el sexo no era demasiado bueno. Tal vez la precisión se la dejara el relojero en su taller, pero por lo que respecta a otros sitios… Qué podía decir la viuda. Y te voy a revelar una cosa, catalán: una mujer necesita que se la trate con precisión. Siento si te descubro algo nuevo a estas alturas de la película y en tus actuales circunstancias. Pero así es la vida.

—Tomo nota —respondí.

Alguien soltó una carcajada en la sala de espera del aeropuerto y un gran bostezo invadió la cara de una japonesa vieja y flaca, cosa que provocó una reacción en cadena que me hizo bostezar a mí también.

—En fin, que ella se desenamoró, que ya no sentía lo mismo, que todo cambia para volver a su origen —siguió Maria Elena—. Cosas que pasan, ¿no? Y Francesco intentó convencerla de que se equivocaba. Probó de todo. Procuró que su nariz no pareciera tan grande. Se pasaba horas y horas delante del espejo ensayando posturas, buscando el punto de luz perfecto para que aquella gigantesca narizota de águila imperial no pareciera tan monstruosa. Qué horror los espejos, Davide. Compró un perfume carísimo con el que se rociaba cada pocas horas. Era fundamental oler bien, disimular su propio olor: demasiado aceite, demasiado tiempo encerrado en un taller con resina y metal. No sé. Incluso consultó algunos periódicos y ciertas novelas para poder tener una conversación algo más agradable, para que se le ocurriera algo que decir. Para eso estaban las noticias: venían, iban, daban que hablar.

—Pobre Francesco.

—Ya ves, catalán. Incluso se compró alzas para los zapatos y se estiró por las mañanas. Quiero decir que todos los días hacía ejercicios en los que alargaba los brazos y las piernas hasta donde podía —prosiguió Elena—. Pensaba que de ese modo quizá conseguiría ser más alto, y así la viuda volvería a amarlo. También Francesco intentó controlar sus tics y sus nervios con ciertas técnicas de relajación. Pero no las dominaba del todo, cosa que le ponía muy nervioso y le volvía más inseguro. Por otro lado, empezó a masticar chocolate negro todos los días durante un buen rato, porque en una de las revistas que había leído para mejorar su conversación había dado con un artículo que aconsejaba a ciertos hombres con ciertos problemas que comieran lentamente ese tipo de chocolate: el artículo aseguraba que aquello hacía que el rendimiento sexual creciera exponencialmente.

—¿Y le sirvió de algo tanto esfuerzo? —pregunté, aunque ya intuía la respuesta.

—Por supuesto que le sirvió, catalán —dijo ella—. Todos los esfuerzos sirven para algo. Lo que sucede es que suelen ser inútiles para aquello que se pretende. ¿De qué le sirvió el esfuerzo al primer hombre que intentó volar con unas alas pegadas a sus espaldas, imitando las de un pájaro, y se lanzó desde lo alto de un campanario?

—No para volar, desde luego —respondí—, pero sí para averiguar que un hombre no puede volar.

—Muy listo. Como siempre —me concedió Elena.

El sonido de un teléfono móvil recorrió la sala de espera del aeropuerto. El susurro de una conversación. Un hombre pisó delante de mí con unas botas de montaña marrones con unos cordones azul cielo, como los de un asesino. Pero yo no levanté la mirada.

—Sí, soy bastante listo: es una virtud considerable. Y, bueno, supongo que a Francesco todo eso no le sirvió para recuperar a la viuda.

—Por supuesto que no. La mujer se fue distanciando de él. Mi primo alargaba las conversaciones con ella de manera artificial, cuando se presentaba en su casa (al principio) y cuando se encontraba con la viuda en plena calle (más tarde). Qué sensación más desagradable, ¿no?

—Como seguir masticando un chicle una hora después de habértelo metido en la boca.

—Se te desencaja la mandíbula y sigues ahí, masticando y masticando esa cosa dura y que tiene las marcas de tus propios dientes. Puaj. Compra otro paquete, hombre. Hay miles de peces en mar; miles de chicles en los kioscos.

Levanté las cejas y me imaginé a Maria Elena haciendo el mismo gesto.

—Y, cierto día, Francesco llegó a casa de la viuda y se la encontró con otro tipo, que objetivamente, dicho sea de paso, tenía la nariz incluso más grande que él —añadió Elena—. Era un hombre que no es que destacara por su amena conversación ni que desprendiera un olor a jazmín allá por donde fuera. Era maestro de escuela o bibliotecario o farmacéutico… No sé. No me acuerdo. Supongo que no importa. Imagínate al pobre Francesco cuando pilló al amor de su vida (¡por la que había intentado incluso reducir el tamaño de su nariz!) con otro hombre. Él, que le había comprado cada día un ramo de rosas.

Me pareció entonces que las palabras de Maria Elena hablaban de mí. Pensé en Masha y en las cartas que una vez encontré sobre su mesa. Pensé en atar cabos, en que me empezara a crecer la nariz como a Francesco y en el olor de mi perfume. Me sentí como el ciego que no quiere ver. Y aquello me estremeció. Yo es que me estremezco mucho.

—… llegado a ese punto, claro —seguía diciendo Maria Elena—. «¿Y qué hay más grande que el amor?», se preguntó mi primo Francesco. Es una gran pregunta, ¿no crees? Porque, sabiendo la respuesta, uno se podría curar de la enfermedad de amor. Se podrían dejar en nada los remedios de Arnau de Vilanova. A la mierda con ellos.

Se rio, se calló y esperó mi respuesta.

—Aunque si curáramos el mal de amor —respondí—, haríamos polvo las carreras de los cantantes melódicos. Pobre Eros Ramazotti. ¿Qué sería de Alejandro Sanz? Tenlo en cuenta.

Elena no se rio en la otra punta del mundo y mi broma rebotó por el espacio, entre ondas y logaritmos, camino del cementerio intergaláctico de los chistes sin gracia.

—Y mi primo Francesco tenía la respuesta muy cerca —continuó Elena al cabo de diez segundos—. Te recuerdo que te estoy hablando de finales de los años treinta y principios de la década de los cuarenta.

—Tal vez podría haberse vengado yéndose con la hija de la viuda, ¿no? De hecho, al principio estaba interesado por ella. Luego la cambió por la viuda.

—No seas vulgar, querido. Además, creo que la hija no estaba muy por la labor. David, piensa: ¿qué hay más grande que el amor? ¿Qué cosa puede acabar con él? ¿Qué puede apartarlo de súbito del primer plano? ¿Qué es capaz de borrarlo todo de la faz de la Tierra, incluso el amor no correspondido? Piensa, catalán —me desafió.

Busqué la respuesta a mi alrededor. La busqué en la tos de un hombre gordo que, con los ojos cerrados, se limpió la rebaba de la comisura de los labios. La busqué en mi mente en blanco y en ese gato encerrado en mi estómago. La busqué en la anciana japonesa que había bostezado y en la pareja francesa que se desperezaba en un banco de Sheremetievo.

—¿Qué hay más grande que el amor? —pregunté finalmente.

—Pues la vida, querido, la vida —respondió Elena.

—La vida.

—Te estoy hablando de los primeros años de la década de los cuarenta. Te estoy hablando de la Italia de Mussolini. Te estoy hablando de una Europa que empieza a quedar devastada por la guerra, el hambre, los muertos.

—¿La guerra?

—La supervivencia, David. Eso pensó Francesco. Si hay algo más grande que el amor, eso tenía que ser la vida, la supervivencia. —Hizo una pausa—. Sí, la guerra.

—Se enroló en el Ejército.

—No exactamente. Más bien se hizo al monte, ¿se dice así? —preguntó.

—Sí, se hizo al monte, se tiró al monte. Algo así.

—Pues eso.

—¿Se hizo partisano?

—Exacto. Básicamente, para matar el sentimiento de amor no correspondido, se dedicó a matar fascistas. Una actividad bastante noble, por otra parte. Definitivamente, mucho más interesante que deshojar todo el santo día una puta margarita.

—No está mal pensado —apunté—. Además, ya sabes que siempre se ha rumoreado que el amor no es más que una invención de los poetas juglares de la Edad Media que no tenían los suficientes huevos para ir a la guerra.

—Es bonito, catalán. Me encanta que me digas cosas tan bellas.

—Gracias, ya me conoces.

—Bueno, pues eso. Supongo que el amor se le fue pasando mientras intentaba que los fascistas no lo mataran. El primo estaba demasiado ocupado para esas historias. Uno no tiene tiempo para darle vueltas a quién te ama o a quién te deja de querer cuando la muerte te ronda tan de cerca.

—Parece lógico.

—Bueno, pues ahí tienes la respuesta.

—¿Quieres decir que una solución sería que me alistara en el Ejército y me fuera a combatir al Estado Islámico?

Busqué con la mirada a los dos soldados con ropa de camuflaje que había convertido en personajes de mis horas en el aeropuerto. Con sus kalashnikovs, sus conversaciones sobre el amor y su labor de protegernos para que pudiéramos abandonar su país sin que un iluminado nos hiciera volar por los aires.

—Dios no lo quiera. No podrías ni ponerte el traje, catalán. ¿Cómo era eso que decía Woody Allen?

—¿Algo sobre las hijas adoptivas y el amor libre?

—No seas vulgar, catalán. Decía que en el Ejército le dijeron que solo servía como prisionero.

—Sí —dije—. Y entonces ¿qué?

—Entonces nada: que a ti te pasaría lo mismo. Así pues, Davide, busca algo más grande que el amor, búscate otra guerra.

—Entiendo —mentí—. Si a Francesco le funcionó…

—Sí, al primo le funcionó.

—¿Y cómo acaba su historia? ¿Se supo algo más de él?

—Se supo. Aunque no sé si esta parte de la historia nos conviene.

—¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Murió en un combate indigno?

—No.

—¿No me digas que al acabar la guerra volvió a su pueblo a buscar a la viuda, a implorarle que le quisiera, que había crecido, que su nariz no era tan grande tras tanto tiempo de comer berzas en las montañas? Eso sería muy decepcionante.

—No sé qué son «berzas», pero tampoco es eso. No todo el mundo tiene ese sentido del patetismo tan trabajado que tú me has logrado con los años.

—Gracias, querida —respondí—. ¿Y entonces qué pasó con tu primo?

—La guerra acabó, y los partisanos, con el tiempo, fueron reintegrándose a la vida de sus pueblos. También Francesco. Aunque, claro, ya no era el mismo. La guerra cambia a los hombres. El tiempo lo hace. No obstante, a finales de la década de los años cuarenta, él era un héroe para casi todo el mundo. La típica historia, catalán. Él se detenía a contarle a la gente sus vivencias en los montes, cuando mataba fascistas. Y la gente lo escuchaba encantada. Una leyenda del lugar, vamos. Ya se le había quedado pequeña la historia del relojero enamorado de una viuda que prefirió a un boticario, a un abogado o a un capellán. Además, en uno de esos combates, resultó herido en una pierna. Eso se decía. Así pues, poco después de volver a la vida normal y corriente, le concedieron una pensión con la que pudo ir tirando y se quedó a vivir en el pueblo. Tal vez él mismo se fuera convirtiendo en un Philippe Noiret, ahora que lo pienso. Pero, claro, ¿qué puede haber más grande que el amor y la guerra cuando se han acabado?

—Ya.

—Eso, querido.

—Bueno, pero la historia tampoco acaba tan mal, ¿no? La viuda no vuelve a salir y él se convierte en un personaje admirado.

—Puede, sí.

—¿Y ya está? ¿Vivió dulcemente hasta el fin de sus días? ¿Se volvió a casar, tuvo hijos?

—A veces eres tan burgués, Davide —me soltó.

—¿Le pusieron al menos su nombre a la plaza del pueblo? ¿Una calle donde hay un gran reloj y donde la gente sigue comprobando que llega a tiempo? ¿La calle Francesco Padovani? —insistí.

—Hubiera estado bien. Pero no.

—¿Y entonces?

—Encontraron su cuerpo dos años después de que se reintegrara a la vida del pueblo.

—¿Lo mataron? ¿Una venganza? —pregunté.

—Qué va.

—Entonces…

—A mi pobre primo le falló el corazón en el peor momento —respondió Elena—. Se sabe porque lo estuvo contando durante años otra donnaza italiana. Una mujer que vivió hasta hace relativamente poco. Se llamaba Sofia Arnaboldi y regentaba uno de los negocios más prósperos de la localidad… No sé si me entiendes…

—Ya.

—Pues sí, querido. El pobre Francesco, gran relojero, examante mediocre y héroe de la resistencia, no muy alto, de nariz aguileña y gran aficionado al chocolate negro, poco tiempo después de haberse pasado años matando a nazis como si no hubiera un mañana (porque no lo había, Davide), murió, gordo, calvo y cojo, en los brazos de Sofia Arnaboldi en uno de los más oscuros burdeles del centro de Italia.