Читать книгу Die Schmidts. Ein Jahrhundertpaar - Reiner Lehberger - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Ein gemeinsames Bildungsfundament – Das Ergebnis der Lichtwarkschulzeit

ОглавлениеDen meisten Menschen bleibt ihre Schulzeit stark im Gedächtnis. Für viele gilt allerdings auch – und dies insbesondere für Menschen, die vor 1945 in die Schule gegangen sind –, dass sich diese Erinnerungen eher mit negativen als mit positiven Bildern verbinden. Ihre Schulzeit gleicht oft einer Pauk- und Buchschule: strenge Lehrkräfte, strikte Rituale, Strafen. Dazu viel Auswendiglernen und Reproduzieren von Texten aus den Lehrbüchern.

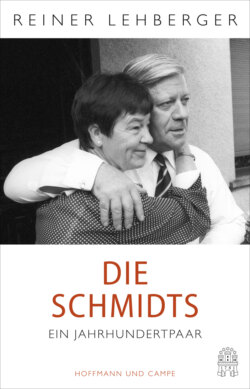

Bei den Schmidts war das anders. Sprachen sie über ihre acht gemeinsamen Jahre an der Hamburger Lichtwarkschule, so klang ihr Urteil vom »Glücksfall einer guten Schule« fast ein wenig zu überschwänglich, überhaupt war die Schulzeit zwischen den beiden ein stetig wiederkehrendes Thema und ein gewichtiges Bindeglied zwischen den Eheleuten Loki und Helmut Schmidt.

Anlässlich der Eröffnung einer Ausstellung zur Lichtwarkschule des Hamburger Schulmuseums brachte Loki Schmidt ihre Erinnerungen beinahe sechzig Jahre nach ihrem Abitur so auf den Punkt: »Vielleicht sehen wir alten Lichtwarkschüler unsere Schule aus der Distanz von sechs Jahrzehnten zu ideal und rosig. Aber wir haben gelernt, selbstständig zu arbeiten, wir haben eine Fülle von Anregungen in der Musik, in der Kunst, in den Naturwissenschaften bekommen. Und wir haben uns wohlgefühlt in dem Miteinander von engagierten Lehrern und Schülern. Mein Mann und ich sind noch heute dankbar für unsere Jahre in der Lichtwarkschule.«[25]

Da die Bildungsausrichtung der Lichtwarkschule einen solch großen Anteil an der persönlichen Prägung der Schmidts hatte, soll an dieser Stelle etwas näher auf diese Schule eingegangen werden.[26] Ein Blick in die Schulgeschichte macht deutlich, dass die Lichtwarkschule nicht nur eine Sonderstellung im Gefüge des Hamburger Schulwesens hatte, sondern darüber hinaus im gesamten deutschen Schulwesen nach 1918.

Bereits Ende des 19. Jahrhunderts hatte es in Hamburg Versuche gegeben, dem autoritären, ausschließlich am Lehrbuch orientierten Unterricht der Kaiserzeit eine pädagogische Alternative entgegenzusetzen. Diese waren aber an den Machtverhältnissen in Gesellschaft und Schule gescheitert oder sehr vereinzelt geblieben. Nach der Novemberrevolution von 1918, dem Inkrafttreten einer demokratischen Verfassung und der in Hamburg nun maßgeblich von Sozialdemokraten verantworteten Schulpolitik veränderte sich die Lage. Die Schulen in der Hansestadt wurden freier und konnten, wenn sie denn wollten, neue Wege bei der Gestaltung der inneren Schulstrukturen, der Inhalte und Methoden einschlagen. In großen Teilen der Volksschullehrerschaft wurden diese Möglichkeiten gern genutzt, es entstanden zahlreiche Reform- und Versuchsschulen, die auf unterschiedlichen Wegen eine am Kind orientierte Pädagogik umzusetzen suchten.

Die politisch sehr konservative, teilweise kaisertreue Oberlehrerschaft der höheren Schulen in Hamburg hingegen lehnte eine Demokratisierung und pädagogische Neugestaltung der Schulen strikt ab. Man zeigte seine Ablehnung der jungen Republik vor allem durch Beharren auf den alten autoritären Umgangs- und Lehrformen, durch Feiern zum Geburtstag des inzwischen abgedankten und im Exil lebenden Kaisers und Gedenkfeiern, wie beispielsweise der Sedanfeier, die eine Verherrlichung des Sieges über die Franzosen bei der Schlacht von Sedan am 2. September 1870 darstellte.

An der jungen Hamburger Lichtwarkschule war dies alles anders. Hervorgegangen aus der 1912 gegründeten »Realschule zu Winterhude« hatten sich hier nach 1918 Lehrkräfte zusammengefunden, die sich politisch der Weimarer Verfassung verpflichtet fühlten und die Formen und Inhalte der Schule des Kaiserreichs hinter sich lassen wollten. Der Name »Lichtwarkschule«, den man wählte, sollte an Alfred Lichtwark erinnern, den 1914 verstorbenen ersten Direktor der Hamburger Kunsthalle. Lichtwark hatte sich nicht nur als Förderer der Kunst, sondern auch als Kritiker der Schule des Kaiserreichs einen Namen gemacht: »Die Schule geht vom Stoff aus und bleibt am Stoff kleben«, das war seine Überzeugung. »Sie sollte von der Kraft ausgehen und Kraft entwickeln. […] Mit ihrer ausschließlichen Sorge um den Lehrstoff hat die Schule satt gemacht. Sie sollte hungrig machen.«[27]

Was Alfred Lichtwark vorschwebte, war eine ganzheitliche Bildung. Die Schule sollte nicht nur allein das kognitive Lernen zum Ziel haben, wie wir heute sagen würden, sondern durch die Pflege der ästhetischen Fächer Musik, Kunst, Theater und der Leibesübungen auch die kreativen Kräfte ihrer Schüler wecken und entwickeln.

Für die damaligen Verhältnisse war die Schule hervorragend ausgestattet. Sie hatte bewegliches Gestühl anstatt der üblichen im Boden verankerten Bankreihen mit Schreibklappen, den »Subsellien«. In der Lichtwarkschule konnten sich die Schüler im Unterricht in Gruppen zusammensetzen, man konnte sich zu den Mitschülern umdrehen und sich dem Tischnachbarn zuwenden. Für uns heute ist das nichts Besonderes, in den zwanziger Jahren war das jedoch eine schulische Sensation. Zudem war die Schule mit zahlreichen, an anderen Schulen unüblichen Räumlichkeiten für die ästhetischen und musischen Fächer ausgestattet: Zeichensaal, Musikräume und Werkstätten für Holz und Metall. Dazu kamen naturwissenschaftliche Labore, eingerichtet für das eigene Experimentieren der Schüler in Physik, Biologie und Chemie. Für die Leibesübungen gab es eine Turnhalle und im Sommer eine nahe gelegene und von den Lichtwarkschülern eifrig genutzte Sportstätte, die Jahnkampfbahn. Für den Dauerlauf ging es in den auf der anderen Straßenseite beginnenden, weiträumigen Hamburger Stadtpark.

Für die beiden Schmidts standen, im Nachhinein betrachtet, an ihrer Schulbildung vor allem zwei Dinge im Vordergrund: die Erziehung zur Selbstständigkeit und die Betonung der künstlerischen Fächer sowie der Leibesübungen.

Die Erziehung zur Selbstständigkeit hatte sich die Schule nicht nur als abstraktes Ziel der Schulbildung gesetzt, sie wurde an der Lichtwarkschule didaktisch geradezu durchbuchstabiert. Die Schüler sollten in jeglicher Hinsicht selbst tätig werden, sei es durch das dialogische Unterrichtsprinzip anstelle des Lehrervortrags in allen Fächern, durch aktives Tun in den Werkstätten, durch Schüleraufführungen, das eigene Musizieren, das tägliche gezielte Training im Sportunterricht, die individuelle Vorbereitung, Teilnahme und Auswertung aller Schüler an den jährlichen Klassenfahrten bis hin zu den sogenannten Jahresarbeiten, die jeder Schüler für sich in Eigenverantwortung durchzuführen hatte. Bei ihren Jahresarbeiten lernten die Lichtwarkschüler, eigene Interessen zu entwickeln, Themen zu recherchieren, sie aufzubereiten und zu präsentieren.

Für heutige Verhältnisse waren solche Jahresarbeiten bemerkenswert anspruchsvoll. So erstellte Loki eine Biotopaufnahme des Eppendorfer Moors, erforschte die Pflanzen- und Tierwelt auf Helgoland, schrieb über Barockbauten in Dresden oder fertigte Puppen mit Trachten des Weserberglands an. Ihr späterer Mann beschäftigte sich mit einem Vergleich der Häfen Rotterdam, Antwerpen, Bremen und Hamburg, schrieb eine Arbeit über die Weserrenaissance in Hameln, und setzte zwanzig gegebene Melodien vierstimmig als Choräle. Die Neugierde und die Beharrlichkeit, mit der das Ehepaar Schmidt sich bis ins hohe Alter neuen Ideen und Themen zugewandt hat, speist sich aus den Bildungserfahrungen an der Lichtwarkschule ebenso wie ihr Drang, den Dingen stets umfassend und systematisch auf den Grund gehen zu wollen. In all ihren zahlreichen Tätigkeitsfeldern konnten sie die unterschiedlichsten Menschen mit ihren geistigen Fähigkeiten beeindrucken, manch einen sogar damit einschüchtern.

Die Erfolge der Lichtwarkschule in der Musik, den Künsten und in der Leibeserziehung beruhten im Wesentlichen auf zwei Ursachen: zum einen auf der fundierten programmatischen Ausrichtung der Schule in diesen Fächern – man würde heute von einer Profilbildung sprechen – und zum anderen auf hoch kompetenten und begeisterungsfähigen Lehrkräften.

So fühlten sich auch Loki und Helmut, wie viele andere Schüler, von den Musiklehrern Ludwig Moormann und Hermann »Papi« Schütt stark angezogen. Diese beiden Lehrer förderten effektiv ihre Talente und stärkten ihre Motivation für das eigene Musizieren; so spielten beide in den verschiedenen Orchestern der Schule und sangen ihre gesamte Schulzeit über im Chor.

Neben der Musik war für die Schmidts in der Schulzeit ebenso auch die vielgestaltige künstlerische Erziehung durch den Kunstlehrer John Börnsen prägend. Börnsen war vor allem wegen seines vielseitigen Unterrichts beliebt. Bei Börnsen wurde nach verschieden Stilformen gezeichnet und gemalt, die Schüler übten sich in der Porträt- und Landschaftsmalerei, es wurde auf Klassenreisen nach der Natur gemalt, und in den eigenen Werkstätten wurde gewebt, in Linoleum gedruckt sowie mit Holz und Metall gearbeitet. Von der Begeisterung, die dieser Unterricht bei den Schülern damals ausgelöst hatte, spürte man noch etwas, selbst wenn man mit der achtzig- oder neunzigjährigen Loki Schmidt darüber sprach: »Wir haben häufig Landschaften gezeichnet. Ich habe noch ein Aquarell von mir mit Kopfweiden, das ich mit elf Jahren gemalt habe und das im Keller der Schule den Krieg überstand. Wir malten aber auch Porträts, einer saß Modell, oder wir malten uns auch mal selbst. Wir haben auch abstrakt gemalt – mit Farb- und Formmustern, frei nach Vasarely. […] und auf einer Klassenreise nach Stade, bei der uns John Börnsen begleitete, haben wir die Kirche in Stade gemalt. Ich habe die sehr alte Wilhadikirche gewählt, eine sehr trutzige, weitgehend romanische Kirche. Und fast kubistisch habe ich sie unten schmaler als oben und dann die Seitenwände weit in den Himmel ragend gemalt.«[28]

Etwas Eigenes, auf der Basis der in der Schule erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten herzustellen und dafür Anerkennung zu gewinnen, das kann man wohl zu Recht, wie Loki Schmidt es hier tut, als Bildungserlebnis beschreiben. Und man kann dann durchaus, wie es beide Schmidts taten, von einem »Glücksfall« schulischer Bildung sprechen.

Zwei weitere Pädagogen waren für die Schüler Loki und Helmut von prägender Bedeutung: der Turnlehrer Ernst Schöning und die Klassen- und Biologielehrerin Ida Eberhardt – zwei Lehrpersonen, die unterschiedlicher nicht hätten sein können.

Die spätere Lehrerin Loki Schmidt bewunderte an Ida Eberhardt besonders, wie diese durch gemeinsame Rituale und Aussprachen in der Klasse eine Schülerschaft aus sehr unterschiedlichen Grundschulen tatsächlich zu einer Klassengemeinschaft zusammenführte. Aus vielen verschiedenen Individuen eine Lerngemeinschaft zu bilden, das hatte für sie pädagogischen Vorbildcharakter. Ganz persönlich empfand Loki Schmidt Ida Eberhardts Erziehung zu Toleranz, ihr Werben für ein gegenseitiges Verständnis und ihre Warnungen vor Verallgemeinerungen und Vorurteilen gegenüber gesellschaftlichen Gruppen als besonders eindrücklich: »Hütet euch vor dem ›die‹: […] die Jungs, die Mädchen, die Schwarzen […] und ich hoffe, dass ich Ida Eberhardts Ermahnung immer beachtet habe.«[29]

Ida Eberhardts Einfluss war es auch zu verdanken, dass sich Lokis Interesse für die Biologie systematisch entwickeln konnte. Die engagierte Lehrerin gab Loki auch nach den Stunden Auskunft oder Ratschläge und bezog ihre Schülerin gelegentlich sogar in ihre Unterrichtsvorbereitungen mit ein.

Da Loki zu Hause so begeistert von Ida Eberhardt berichtete, ergab sich schnell auch eine engere Beziehung zwischen den Eltern und der Lehrerin. Als politisch aktive Kommunistin, die bei Wahlen für die KPD kandidierte,[30] fühlte sie sich dem politisch links orientierten, kulturinteressierten und offenen Arbeiterhaushalt von Gertrud und Hermann Glaser offenbar nahe. Da Lokis Mutter immer auch etwas dazuverdienen musste, nähte sie alsbald auch für die Lehrerin von Loki, was die gleichberechtigte Beziehung der Erwachsenen aber nicht weiter berührte. In Ida Eberhardt begegnete Loki neben ihrer eigenen Mutter einem weiteren, für die Weimarer Zeit typischen, neuen Frauentyp. Die Frauen hatten das Wahlrecht erkämpft, sie agierten selbstbewusst und waren in die akademische Arbeitswelt vorgerückt. Auch äußerlich zeigten die Frauen der Weimarer Republik Eigenständigkeit: Reformkleider, kürzere Röcke und Kurzhaarschnitt. Bob und Bubikopf waren besonders in den Zwanzigern äußerst populär, und Loki Schmidt hat diese Mode als erwachsene Frau übernommen. Der Bubikopf wurde geradezu ihr Markenzeichen.

Auch für Helmut Schmidt wurde die Schüler-Lehrer-Beziehung zu seinem Turnlehrer Ernst Schöning prägend, wenn auch in eine durchaus andere Richtung. Mit der täglichen Sportstunde und einem ausgefeilten Leistungsbewertungskonzept hatte dieser Ernst Schöning dem Fach Sport einen besonderen Stellenwert im Fächerkanon der Lichtwarkschule in den Jahren vor 1933 gesichert. Er versuchte sogar, sein Konzept über die eigene Schule und über Hamburg hinaus ins Gespräch zu bringen. Das machte er in der Weimarer Republik, dann aber auch mit erschreckender Wendigkeit nach 1933. Ernst Schöning kann man aus heutiger Sicht durchaus kritisch sehen.

Für Helmut Schmidt war er nach eigener Aussage jedoch ein Glücksfall. Als schmächtiger zehnjähriger Junge kam er an die Lichtwarkschule, wo er sich unter der Anleitung von Turnlehrer Schöning zu einem körperlich gut trainierten und in mehreren Sportarten geschickten Athleten mit einer besonderen Vorliebe erst für das Rudern, dann für das Segeln entwickelte. Die Anforderungen des damaligen Reichssportabzeichens und des Leistungsscheins des DLRG erfüllte er mühelos, seine Sportzensuren waren immer gut oder sehr gut.

Auch für seine persönliche Entwicklung wurde der Lehrer zu einer wichtigen Figur. Schöning hatte Verständnis für Fragen und Sorgen der Heranwachsenden und nahm sich Zeit für ernste individuelle Gespräche. Die Defizite, die Helmut Schmidt in der schwierigen Vater-Sohn-Beziehung so schmerzlich empfand, konnte Schöning wohl etwas ausgleichen. Besonders in den Jahren seiner Pubertät schätzte Schmidt die Beziehung zu dem Lehrer als Stütze und Hilfe und hob auch in späteren Jahren die Bedeutung Ernst Schönings für seine eigene Entwicklung hervor. Als er 1975 als Bundeskanzler beim Festakt des Deutschen Sportbundes sprach, stellte er Schöning sogar in den Mittelpunkt seiner Rede. Dabei war Schöning NSDAP-Mitglied gewesen, hatte sich nach 1933 dem neuen Nazischulleiter Zindler angedient, pries ohne Not bereits 1934 und 1935 sein Modell des Sportunterrichts in der Hamburger Lehrerzeitung als ideale Grundlage einer nationalsozialistischen Pädagogik.[31] Davon hatte der Lichtwarkschüler Helmut Schmidt nichts gewusst. Vor allem aber war er sich sicher, dass Schöning an der Schule keine Nazipropaganda betrieben hatte. Allerdings sei den Schülern bekannt gewesen, dass er im Ersten Weltkrieg Chef einer MG-Kompanie gewesen war. Dafür habe er, wie andere auch, Respekt empfunden.[32]

Die systematische Körperertüchtigung und die Klarheit der Leistungsbewertung seines Turnlehrers haben Helmut Schmidt weit über die Schulzeit hinaus imponiert. Bei Schöning hatte er gelernt, dass Erfolg nicht ohne eigene Disziplin und Beharrlichkeit zu erreichen ist. Belegt ist ebenfalls, dass er Schöning auch deshalb dankbar war, weil er sich als junger Wehrpflichtiger für die körperlichen Herausforderungen in der Wehrmachtsausbildung gut vorbereitet sah.[33]

Auch Loki Schmidt schätzte die von Schöning initiierte tägliche Sportstunde und die Vielfalt der an der Schule gelehrten Sportarten als pädagogische Errungenschaft. Anders als ihr Mann trieb sie ihr ganzes Leben lang regelmäßig Sport. Während Helmut nach dem Krieg zwar ein leidenschaftlicher Segler wurde, sich aber bis auf gelegentliches Tischtennisspielen im Kanzlerbungalow oder auf Urlaubsreisen für eine regelmäßige sportliche Ertüchtigung nicht erwärmen konnte, wurde aus Loki eine leidenschaftliche und ausdauernde Schwimmerin. Zum Leidwesen der sie stets begleitenden Sicherheitsbeamten liebte sie es, vom Frühsommer bis zum Herbst bei jeder Wassertemperatur im Brahmsee lange Strecken zu schwimmen. Auch auf ihren vielen Fernreisen ließ sie kein Gewässer aus. In Bonn hatte sie zudem eine feste Route entlang des Rheins, die sie mehrfach in der Woche in einer Art Marschtempo absolvierte. Es ist daher nicht verwunderlich, dass sie 1977 einem Vorschlag von Günter Warnholz, dem Leiter der Sicherheitsgruppe des Ehepaares, folgte, und die Anforderungen zum Sportabzeichen ohne Schwierigkeiten erfüllte. Immerhin war sie da schon fast sechzig Jahre alt.[34]

Helmut Schmidt zeigte sich sehr stolz auf die sportlichen Leistungen seiner Frau. Ob er damals selbst das Sportabzeichen geschafft hätte, darf man bei seiner bekannten Koffein- und Nikotinabhängigkeit und der ständigen physischen Überlastung durch die Art und Weise, wie er das politische Amt führte, durchaus bezweifeln. In Sachen Sport zumindest war der Einfluss der Lichtwarkschule auf Loki Schmidt wohl wirksamer als auf ihren Mann. Allerdings hätte sie dafür sicher eine Erklärung parat gehabt: Wann, bitte schön, hätte dieser Mann Zeit haben sollen, auch noch regelmäßig Sport zu treiben?