Читать книгу Franz von Papen - Reiner Möckelmann - Страница 10

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Politiker ohne Fortüne

ОглавлениеDie militärische Niederlage des Deutschen Reichs, eine revolutionäre Situation und die erzwungene Abdankung des geliebten Kaisers erschütterten dem überzeugten Monarchisten und Soldaten von Papen nach Rückkehr ins Reich zu Beginn des Jahres 1919 alle überlieferten Sicherheiten. Er geriet in eine Orientierungskrise: „Die Welt, die ich gekannt und geliebt hatte, gehörte der Vergangenheit an. Alle Werte, die sie erfüllt und für die wir gedient, gekämpft und geblutet hatten, waren gegenstandslos geworden.“5 Dieses traumatische Erlebnis schildert Franz von Papen in seinem Memoirenband „Der Wahrheit eine Gasse“. Es erklärt viele Handlungen und Unterlassungen in seinem weiteren Leben.

Nur einen schwachen Trost fand Papen im Jahre 1919 darin, dass er erstmals dem verehrten ‚Sieger von Tannenberg‘, Generalfeldmarschall von Hindenburg, in seinem Quartier in Kolberg „über das Ende des türkischen Reichs, den letzten Abschnitt unserer Kämpfe, die Internierung und über meinen Streit mit Liman von Sanders“ berichten konnte. Laut Memoiren wollte General von Sanders im türkischen Internierungslager einen Soldatenrat einsetzen.6 Nur schlecht verhüllt Papen seine Anmaßung, die ihn von einem ‚Streit‘ zwischen ihm, einem preußischen Major, und Sanders, einem preußischen General, sprechen lässt. Selbst in einer Ausnahmesituation wie der Internierung nach verlorenem Krieg galten noch Hierarchien und Dienstränge.

Endgültig legte der Major Franz von Papen im März 1919 den Waffenrock ab. In der neuen, republikanischen Reichswehr gab es keinen Platz mehr für ihn. Er zog sich auf ein gepachtetes Gut im westfälischen Dülmen, auf Haus Merfeld, zurück. Hier fühlte er sich inmitten des von Katholizismus und politischem Konservatismus geprägten westfälischen Bauerntums wohl und wurde zum ehrenamtlichen Bürgermeister gewählt. Zweimal ließ sich der Interessenvertreter seiner adlig-agrarischen Umwelt ab 1921 für die Partei des politischen Katholizismus, die Deutsche Zentrumspartei, in den Preußischen Landtag wählen. In dieser Eigenschaft verlieh Papst Pius XI. ihm die Würde eines Päpstlichen Kammerherrn. Mancher Vatikanbesucher konnte ihn ab dem Jahre 1923 bei zeremoniellen Aufgaben für den Papst in der eindrucksvollen spanischen Hoftracht erleben. Auch erweiterte und vertiefte er sein gesellschaftliches und politisches Netzwerk als Mitgründer und Mitglied im Direktorium des Berliner ‚Herrenklubs‘, einer Vereinigung von Angehörigen vorwiegend traditionell legitimierter Eliten, sowie als Aktionär und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Berliner Zentrumszeitung Germania. Selbst den Reichspräsidenten Paul von Hindenburg konnte er zu seinem Bekanntenkreis zählen. Für ihn und nicht für Wilhelm Marx, den Kandidaten seiner eigenen Partei, legte Papen im Frühjahr 1925 sein „geringes Gewicht in die Waagschale, um diesen Mann an die Spitze der Nation zu bringen“.7 Bald genoss er Hindenburgs Vertrauen und eine bevorrechtigte Stellung bei ihm.

Dem Reichspräsidenten von Hindenburg hatte Papen im Juni 1932 die Ernennung zum 11. von zwölf Reichskanzlern der kurzlebigen Weimarer Republik ebenso zu verdanken wie nach nur 170 Tagen Regierungszeit seines ‚Kabinetts der Barone‘ den Auftrag, Adolf Hitler für eine Koalitionsregierung der ‚nationalen Erhebung‘ zu gewinnen und ihn darin zu zähmen. Das Ergebnis seiner Bemühungen war die totale Machtübernahme Hitlers. Der neue Reichskanzler übertrug Franz von Papen am 30. Januar 1933 die Vizekanzlerschaft, der in den letzten Jahren der Weimarer Republik allerdings eher repräsentative Bedeutung als politisches Gewicht zugekommen war. Noch wenige Monate vor Hitlers Machtantritt, Anfang Juni 1932, hatte Reichskanzler von Papen seinerseits Hitler die Vizekanzlerschaft angeboten. Dieser begründete seinen Verzicht gegenüber dem Reichskanzler seinerzeit damit, dass ein Vizekanzler ohnehin nur dann in Aktion trete, wenn der Kanzler krank sei. Wenn er, Hitler, Vizekanzler sei, würde Papen im Zweifel nie krank werden.8

Dem Vizekanzler von Papen erging es nicht anders als Hitler zuvor, sodass er rückblickend feststellte: „Als ‚Stellvertreter‘ des Reichskanzlers konnte ich nie fungieren, weil er sich niemals vertreten ließ.“9 Anders als die Vizekanzler der Weimarer Republik verfügte Papen über kein Fachressort. Besondere Befugnisse hatte er in Hitlers Regierung dennoch als Reichskommissar für Preußen mit der Kontrolle über das größte und wichtigste Land sowie im gemeinsamen Vortrag mit Hitler beim Reichspräsidenten von Hindenburg.

Seine Stellung als Reichskommissar für Preußen musste Papen indessen bald an Hermann Göring abtreten, den Hitler Mitte April 1933 zum Ministerpräsidenten Preußens ernannte. Auf seine Sonderstellung beim Reichspräsidenten von Hindenburg musste Papen ebenfalls im April verzichten, als dieser die Zusage zum gemeinsamen Vortrag von Kanzler und Vizekanzler widerrief: „Hitler empfinde dies als Misstrauen gegenüber seiner Person, und er wolle ihn nicht beleidigen“, erklärt Papen die Bitte des Reichspräsidenten in der „Wahrheit“.10 Einen Monat später, Mitte Mai, entschädigte Hitler seinen Vertreter mit einer für ihn geschaffenen Dienststelle im Rang einer obersten Reichsbehörde, dem „Büro des Stellvertreters des Reichskanzlers“.

In der ‚Reichsbeschwerdestelle‘, im Volksmund auch ‚Klagemauer des Dritten Reiches‘ genannt, besaß Papen wenig Macht und Einfluss, sein aktiver Stab von Jungkonservativen dagegen die Möglichkeit, Pläne zum gewaltsamen Umsturz der NS-Herrschaft zu schmieden.11 Mitte November 1933 betraute Hitler seinen formellen Vertreter zusätzlich mit dem Amt des ‚Saarbevollmächtigten der Reichsregierung‘. Es erhöhte dessen Bedeutung nur unwesentlich, zumal Papens Hauptaufgabe darin bestand, die Saarbevölkerung propagandistisch auf den im Versailler Vertrag festgelegten Abstimmungstermin vom 1.1.1935 zur ‚Rückkehr der Saar ins Reich‘ einzustimmen.

Mit seinem Anstoß für ein Reichskonkordat ebenso wie bei dessen Aushandlung und Abschluss im Juli 1933 konnte Franz von Papen gleichwohl noch eine Rolle spielen, die ganz seinen Vorstellungen entsprach. Das Konkordat sollte dem Vatikan und deutschen Episkopat zu einer Rechtsgrundlage für ihre Wirkungsmöglichkeiten besonders im katholischen Vereinswesen und den Bekenntnisschulen im NS-Staat verhelfen, diesem wiederum zu seinem ersten bedeutenden Vertrag und zur internationalen Anerkennung als legitime Regierung des Deutschen Reichs.

Weniger als ein Jahr später sah Papen sich dennoch veranlasst, trotz des Konkordats Tendenzen zur ‚Entchristlichung‘ des Reichs in seiner Marburger Rede vom 17. Juni 1934 geißeln zu müssen und Kritik an Auswüchsen des NS-Regimes und der ‚Revolution in Permanenz‘ zu üben. Sich und der Öffentlichkeit verdeutlichte er mit seinem Auftritt, dass seine nationalkonservativen Pläne und deren rückwärtsgewandte ständestaatliche Zielsetzungen dem Ansturm der nationalsozialistischen Bewegung unterlegen und er für Hitler nur ein dekoratives Element im Vizekanzleramt war.

Inspiriert und geschrieben von seinem Berater Edgar Jung, dem Vordenker der ‚Jungkonservativen‘, war die Marburger Rede ein letztes Aufbäumen der Nationalkonservativen gegen eine von der paramilitärischen Kampforganisation der NSDAP, der SA, betriebenen zweiten Revolution. Vorab ausländischen Medien zugespielt, fand Papens Rede trotz Verbreitungsverbot im Reich eine beachtliche in- und ausländische Resonanz. Sie kam Hitler gelegen, zwei Wochen später die machtbesessene SA-Führung, weitere unliebsame Widersacher und Nationalkonservative durch die von Gestapo und Militär unterstützte SS als Vergeltung für den angeblichen ‚Röhm-Putsch‘ aus dem Wege zu räumen. Papen ließ die Gelegenheit verstreichen, für sich und seine Mitarbeiter Rückendeckung beim Reichspräsidenten Hindenburg zu suchen.

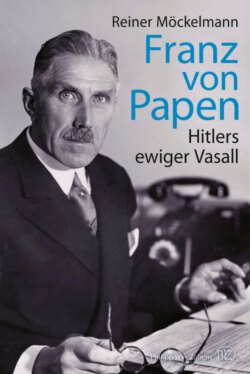

Hitler begrüßt seinen Vizekanzler auf einer NS-Wahlveranstaltung am 1. März 1933 in Essen.

Die genauen Umstände von Jungs Ermordung sind noch immer ungeklärt, anders als die von Papens Mitarbeiter in der Vizekanzlei Herbert von Bose. Während Boses Kanzleikollegen entweder verhaftet wurden oder untertauchten, wurde Bose am 30. Juni 1934 in den Räumlichkeiten des Palais Borsig, das die Vizekanzlei beherbergte, von SS-Leuten erschossen. Am 3. Juli suchte Papen den Kanzler auf, der ihm zusicherte, den Fall Vizekanzlei vor dem Lande völlig klarzustellen. Den Mord an Bose könne er allerdings nicht öffentlich behandeln, was Papen in einem Brief am Folgetag veranlasste, eine juristische Klärung zu verlangen. In mehreren weiteren Briefen an Hitler setzte sich Papen intensiv für die Freilassung seiner verhafteten Mitarbeiter ein, indem er Hitler von deren Loyalität ihm gegenüber zu überzeugen versuchte.

Papens Verlangen war völlig illusorisch, zumal Hitler den Mord an Herbert von Bose am 3. Juli 1934, also am Tage seines Gesprächs mit Papen, formal mit dem ‚Gesetz über Maßnahmen der Staatsnotwehr‘ legalisiert hatte. Das Gesetz bestand aus lediglich einem Artikel: „Die zur Niederschlagung hoch- und landesverräterischer Angriffe am 30. Juni, 1. und 2. Juli 1934 vollzogenen Maßnahmen sind als Staatsnotwehr rechtens.“12 Deutschland war damit zu einem Staat der Willkürherrschaft und Hitler zum ‚obersten Gerichtsherrn‘ geworden. Franz von Papen, der ab dem 30. Juni selbst für drei Tage unter Hausarrest stand, hatte bereits zu diesem Zeitpunkt angesichts der Reaktionen maßgeblicher NS-Führer auf seine Marburger Rede persönliche Konsequenzen gezogen: Am 18. Juni und nochmals einen Tag darauf stellte er Hitler sein Vizekanzleramt schriftlich zur Verfügung. Er erfuhr allerdings keinerlei Reaktion des ‚Führers‘.

Einen Tag nach seinem Gespräch begründete Papen am 4. Juli 1934 Hitler sein Rücktrittsgesuch unter dem Eindruck der ‚Nacht der langen Messer‘ erneut schriftlich und in überraschender Weise: „Ich kann diese Demission umso leichteren Herzens heute fordern, als das von uns am 30.1.33 gemeinsam begonnene Werk nunmehr gegen jeden Aufruhr gesichert scheint. Gleichzeitig bitte ich um meine Entbindung von dem Amt als Saarkommissar. Ich nehme an, dass Sie die Entscheidung über die Wiederherstellung meiner Ehre, um die ich Sie gestern bat, in den nächsten Stunden treffen werden. Ich bleibe Ihnen und Ihrer Arbeit für unser Deutschland in Treue verbunden.“13

Auf die erstaunte Frage von Sir David Maxwell-Fyfe, dem britischen Ankläger im IMT, ob er diese Zeilen aus Überzeugung geschrieben habe, antwortete Papen zwölf Jahre später: „Ja, weil ich hoffen mußte, daß seine weitere Arbeit, auch wenn er sich innenpolitisch von mir trennte, für Deutschland nicht zu einem Nachteil führen würde.“14 Ein wichtiger Vertreter der konservativen Elite billigte damit nicht nur die Ziele, sondern auch die Methoden der Nationalsozialisten. Papens Treuebekundung mochte wohl auch Hitlers Ehrenerklärung beschleunigen helfen. Indessen musste der Bittsteller die dem Brief folgenden Stunden und Tage vergeblich auf eine Entscheidung des ‚Führers‘ warten. Sie kam erst mehr als eine Woche später und sehr deutlich.

Statt einer expliziten Ehrenerklärung und der Bekanntgabe seiner Proteste und seines Demissionsgesuchs musste Papen aus Hitlers Reichstagsrede am 13. Juli 1934 erfahren: „Ich habe den Befehl gegeben, die Hauptschuldigen an diesem Verrat zu erschießen, und ich gab weiter den Befehl, die Geschwüre unserer inneren Brunnenvergiftung auszubrennen bis auf das rohe Fleisch. Wenn mir jemand den Vorwurf entgegenhält, weshalb wir nicht die ordentlichen Gerichte zur Aburteilung herangezogen hätten, dann kann ich ihm nur sagen: In dieser Stunde war ich verantwortlich für das Schicksal der deutschen Nation und damit des deutschen Volkes oberster Gerichtsherr!“15 Carl Schmitt, der Starjurist des NS-Regimes, lieferte Hitler die rechtliche Erklärung seiner Entscheidung: Es habe sich um die besondere Ausprägung einer im Führerwillen begründeten Rechtsschutzmaßnahme gehandelt. Die Entscheidung des Führers als solche rechtfertigte demnach alle Tötungsmaßnahmen.

Auf diese Rede reagierte Papen am 14. Juli 1934 wiederum mit einem Brief an den ‚Führer‘. Er drückte keinerlei Protest, sondern Zustimmung und Genugtuung aus: „Nachdem Sie gestern Abend der Nation und der Welt den großen Rechenschaftsbericht der inneren Entwicklung, die zum 30. Juni führte, gegeben haben, habe ich das Bedürfnis, Ihnen, wie einst am 30. Januar 1933, die Hand zu drücken und zu danken für alles, was Sie durch die Niederschlagung der beabsichtigten zweiten Revolution und durch die Verkündung unverrückbarer staatsmännischer Grundsätze dem deutschen Volke neu gegeben haben. Ihre Feststellungen legen es vor der Geschichte klar, dass jede Verdächtigung einer Verbindung meiner Person mit den hochverräterischen Umtrieben eine bewusste Verleumdung und Ehrabschneidung gewesen ist. Ich danke Ihnen für diese Feststellung.“16 Sein eigenes Ansehen betrachtete Papen somit als wiederhergestellt. Er sah über die brutale Ermordung seiner engen Mitarbeiter hinweg und darüber, dass sich die Regierung, der er noch angehörte, des Mordes zur Verwirklichung ihrer politischen Ideen bediente.

Verständnislos fragte Sir David Maxwell-Fyfe den Angeklagten in Nürnberg Mitte Juni 1946: „Aber, Herr von Papen, wenn Sie als ehemaliger Reichskanzler und, wie Sie selbst sagen, als einer der führenden Katholiken in Deutschland und ehemaliger Offizier der Kaiserlichen Armee, wenn Sie damals gesagt hätten: ‚Ich will mit Mord, mit kaltblütigem Mord als Werkzeug der Politik nichts zu tun haben‘, dann hätten Sie doch wahrscheinlich, wenn auch unter einem gewissen persönlichen Risiko, diese ganze verfaulte Regierung gestürzt. Stimmt das nicht?“17 Und die überraschende Antwort Papens lautete: „Das ist möglich; aber wenn ich es öffentlich gesagt hätte, würde ich wahrscheinlich ebenso irgendwo verschwunden sein wie meine Mitarbeiter, und im übrigen wusste ja die Welt durch meinen Rücktritt, dass ich mich mit dieser Sache nicht identifizierte.“18

Die Welt wusste bis Ende Juli 1934 allerdings wenig von Papens Rücktritt, „denn“, so bekennt dieser dagegen nur wenige Jahre später in seinen Memoiren, „außer dem kleinen Kreis meiner Freunde und Bekannten wusste niemand, dass Hitler die Bekanntgabe meiner Demission und meiner Proteste ständig verweigert hatte.“19 Hitlers Gründe meinte Papen zu kennen, teilte sie aber erst nach dem Krieg dem Auswärtigen Amt mit: Er sah Hitler in einer Zwangslage, die ihn davon abhielt, mit radikalen Maßnahmen gegen ihn vorzugehen.20 Die Zwangslage begründete Papen mit seiner „Freundschaft und Altersgenossenschaft zu fast allen führenden Generälen der alten Armee“ sowie seiner „vollen Übereinstimmung mit deren Abneigung gegen jedes Kriegsabenteuer“. Folglich hätte seine „Kaltstellung nur zu weiterer Verschärfung des Verhältnisses von Adolf Hitler zur Generalität geführt.“ Darüber hinaus hätte sich auch „die durch den Kirchenkampf erhöhte Spannung angesichts meines bekannten Verhältnisses zur römisch-katholischen Kirche und das damit begründete Vertrauen weiter katholischer Volkskreise zu mir“ verschärft.

Angesichts des erklärten überragenden Einflusses Papens bei Militär und Klerus und der ‚Zwangslage‘ Hitlers hätte ein öffentlicher Protest Papens gegen das NS-Mordregime nach der ‚Nacht der langen Messer‘ seine Wirkung besonders im Ausland zweifellos nicht verfehlt. Einen Umsturz hätte Papen zwar kaum herbeiführen können, denn die Mordtaten waren mit dem von Hindenburg gezeichneten ‚Gesetz über Maßnahmen der Staatsnotwehr‘ legalisiert worden. Anders als seine Mitarbeiter wäre Papen nach einem öffentlichen Protest dennoch nicht „irgendwo verschwunden“. Hitler hätte ihm dringlich den Rückzug auf das Gut seiner Frau Martha im saarländischen Wallerfangen nahegelegt und er hätte von ihm akzeptiert werden müssen. Dagegen erlaubten Papens Sendungsbewusstsein, seine totalitäre Anfälligkeit und nicht zuletzt seine illusionäre Selbstüberschätzung, ein Weitermachen zu rechtfertigen. So folgt in seiner „Wahrheit“ dem Satz über Hitlers Weigerung zur Bekanntgabe der Proteste und des Demissionsgesuchs vom Vizekanzleramt bezeichnenderweise die rhetorische Frage: „Aber darf sich der vor der Geschichte verantwortliche Staatsmann in seiner Entscheidung abhängig machen von dem jeweiligen Urteil der Öffentlichkeit?“21 Mit dieser Einstellung konnte Papen dem NS-Mordregime problemlos weitere zehn Jahre pflichtbewusst dienen.