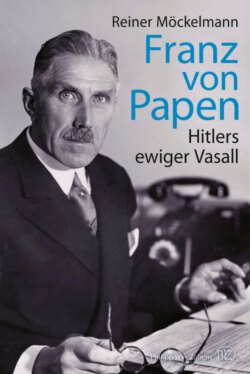

Читать книгу Franz von Papen - Reiner Möckelmann - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Einleitung

ОглавлениеFranz von Papen, dem gelernten Militär, dem ehemaligen Reichskanzler sowie Vizekanzler und Botschafter im Dienste Hitlers, kam das verbreitete Bild eines naiven, politisch unerfahrenen und fehlgeleiteten Hobbypolitikers nicht ungelegen, um seine politische Rolle vor und während des ‚Dritten Reiches‘ zu verharmlosen. Joachim Fest dagegen, Historiker und Publizist, stellt Papen in seiner biografischen Kurzskizze im Band „Das Gesicht des Dritten Reichs“ auf eine Stufe mit Hitlers Außenminister Joachim von Ribbentrop, dem NS-Chefideologen Alfred Rosenberg oder Hans Frank, dem Generalgouverneur im besetzten Polen.1

Laut Fest schoben Wirklichkeitsblindheit, Charakterschwäche, Opportunismus und totalitäre Anfälligkeit Papen, den nationalkonservativen Wortführer, in den Vordergrund: Er war mehr als nur ein Herrenreiter und Hitlers ‚Steigbügelhalter‘. Vom ‚Führer‘ ließ Papen sich in illusionärer Selbstüberschätzung, gewissensarmer Selbstgerechtigkeit und persönlicher Eitelkeit bis zum Untergang des ‚Tausendjährigen Reichs‘ als Renommierkatholik und Aushängeschild vornehmer Loyalität einspannen.

In seiner viel zitierten Marburger Rede vom Juni 1934, die auch zum frühen Widerstand aus später Einsicht erklärt wurde (Benz), distanzierte sich der Vizekanzler von Papen von den Techniken und Instrumentarien des NS-Unrechts sowie der Terrorherrschaft des Regimes, nicht aber vom ‚Führer‘ Adolf Hitler. Mittel und Methoden der NS-Chargen, nicht aber Zwecke und Ziele der NS-Ideologie lehnte er ab. Über alle Demütigungen hinweg folgte Papen seinem ‚Führer‘ nach Rücktritt vom Vizekanzleramt als loyaler Botschafter und treuer Vasall in Wien und danach in Ankara. Papens dünkelhaftes Sonderbewusstsein, seine Obrigkeitshörigkeit und vaterländische Dienstideologie erlaubten ihm, bis zuletzt mitzumachen. Der von Hitler instrumentalisierte hohe Bekanntheitsgrad des rechtskonservativen Katholiken trug maßgeblich dazu bei, die Machtposition des ‚Führers‘ zu sichern und bis zum Ende des ‚Dritten Reichs‘ zu erhalten.

Über Franz von Papen ist viel geschrieben worden: Biografien, biografische Skizzen, Monografien und Aufsätze zu Einzelaspekten aus seinem Leben und Wirken, nicht-wissenschaftliche Arbeiten sowie Darstellungen in der Memoirenliteratur.2 Bereits im Jahre 1934 erschien eine erste Biografie über den ‚Steigbügelhalter‘ und Vizekanzler Franz von Papen. Wenig später bezogen Biografen im englischsprachigen Raum den Architekten des ‚Anschlusses‘ Österreichs und ansatzweise den Botschafter in der Türkei in ihre Abhandlungen über das Leben und Wirken des Franz von Papen ein.3 Danach verstrich geraume Zeit, bevor sich amerikanische, deutsche und italienische Historiker aus zeitlicher Distanz der schillernden Biografie Papens bis zu seinem Lebensende annahmen.4 In Monografien zu Einzelaspekten konzentrierten sich Historiker und Publizisten später auf die Phase des politischen Wirkens Franz von Papens als Zentrumsabgeordneter, Netzwerker und Reichskanzler in der Weimarer Republik, auf die seines diplomatisch-politischen Beitrags zum ‚Anschluss‘ Österreichs und auf seinen letzten Prozess in der jungen Bundesrepublik.5

Dem Brückenbauer zwischen Katholizismus und Nationalsozialismus von Papen widmeten Zeit- und Kirchenhistoriker Aufsätze.6 Publizisten, Zeithistoriker und Weggefährten befassten sich immer wieder mit spezifischen Aspekten des Lebens von Franz von Papen vor, während und nach dem ‚Dritten Reich‘, beginnend mit Aufsätzen und Rezensionen zu Papens Lebenserinnerungen „Der Wahrheit eine Gasse“ aus dem Jahre 1952 über Kritiken zu Papens Buch „Vom Scheitern der Demokratie“ aus dem Jahre 1968 und endend mit Nekrologen im Jahre 1969.7 Bis ins hohe Alter von bald 90 Jahren kämpfte Franz von Papen hartnäckig um seine ‚Wahrheiten‘. Die Memoiren des schillernden Militärs, Politikers und Diplomaten fanden im Jahre 2015 ein erneutes Interesse im Ausland.8

Im deutschsprachigen Raum ist seit dem Jahre 1996 keine umfassende Biografie über Franz von Papen vorgelegt worden. Die letzte erschien im Jahre 2000 in Italien.9 In ihr verarbeitete der Autor erste aus dem Vatikanarchiv verfügbare Dokumente. Mittlerweile wurde das Orienttagebuch von Angelo Roncalli, dem späteren Papst Johannes XXIII., der Öffentlichkeit zugängig gemacht. Der frühere Vatikandelegat in der Türkei und Griechenland berichtet darin über seine zahlreichen Begegnungen mit Botschafter Franz von Papen in den Kriegsjahren 1939 bis 1944. Ergänzend geben Roncallis regelmäßige und ausführliche Berichte an den Vatikan Auskunft über politische Gespräche mit Papen. Sie erhellen Franz von Papens Bemühungen noch in der Türkei, über Roncalli den Vatikan für seine im Jahre 1933 gestartete Mission eines Brückenschlags zwischen Kreuz und Hakenkreuz sowie ab dem Jahre 1940 auch für Hitlers Kriegsziele zu gewinnen.

Die Selbstzeugnisse Franz von Papens über seine Friedensinitiativen, die vermeintliche Widerständigkeit gegen das NS-Regime, seine behauptete Politik zugunsten einer türkischen Neutralität sowie über angebliche Beiträge zur Rettung verfolgter Juden, die Papen als Angeklagter im Jahre 1946 den Richtern des Nürnberger Militärgerichtshofs und als Autor im Jahre 1952 den Lesern seiner Memoiren vorstellte, sind bislang nicht umfassender an Primärquellen und Sekundärliteratur überprüft worden.

Das Namensverzeichnis in Papens Memoirenband „Der Wahrheit eine Gasse“ liest sich wie der ‚Gotha‘, wie das Genealogische Handbuch des Adels. Papen selbst zählte zum untitulierten Adel. Seine Familie gehörte mit dem früh verliehenen Recht zur Salzgewinnung jahrhundertelang zu den Patriziern der westfälischen Stadt Werl, zu den Erbsälzern zu Werl und Neuwerk. Ihren Namen konnten die Papens indessen erst seit Anfang des 18. Jahrhunderts um das ‚von‘ ergänzen. Lebenslang, und geprägt von seiner Zeit im Pagencorps am Kaiserhofe Wilhelms des Zweiten, suchte Papen die Nähe zum Hochadel, ersatzweise auch zu gräflichen und freiherrlichen Häusern.

Nicht immer fand Papen nach Beendigung seiner Militärkarriere die von ihm erwünschte Anerkennung in höheren Adelskreisen. Eine Standeserhöhung versagte ihm die ungeliebte Weimarer Verfassung. Nach Papens Vorstellungen war die Weimarer Republik indessen nur ein ‚Zwischenreich‘ zu dem von ihm in Wort und Schrift erstrebten ‚Dritten Reich‘, das in tausendjähriger Geschichtstradition dem ottonischen Ersten und dem wilhelminischen Zweiten Reich folgen sollte. Papen sah Adolf Hitler demnach in historischer Nachfolge. Auf ihn konnte er seinen Eid schwören und konnte die ihm vom ‚Führer‘ übertragenen Aufgaben in soldatischer Treue erfüllen.

Sein untituliertes Erbe glich Franz von Papen mit dem Nachweis aus, dass seine Familie urkundlich zu den ersten gehörte, die sich schon zu Zeiten Karls des Großen zum christlichen Glauben bekannten. Durch Tradition wurzelte er tief im Katholizismus. Aus ihm sowie dem Ideal der mittelalterlichen Verbindung von Thron und Altar bezog er seinen missionarischen Auftrag, Kreuz und Adler, also geistliche und weltliche Herrschaft, zu versöhnen. Nach Ende der von ihm schmerzlich vermissten Monarchie und der verachteten Weimarer Republik übertrug Papen mit Beginn des ‚Dritten Reichs‘ seine Berufung auf den Brückenschlag von Kreuz und Hakenkreuz. Seine vielfältigen Aktivitäten ließen ihn im Ergebnis zur treibenden Kraft im weitgehend erfolgreichen Verschmelzungsprozess von Katholizismus und Nationalsozialismus zu einem ‚katholischen Nationalsozialismus‘ (Godman) werden.

Schon zu Hitlers ‚Aufruf an das deutsche Volk‘ am Tage nach dem Machtantritt und zu dessen Rede anlässlich des ‚Ermächtigungsgesetzes‘ konnte der Vizekanzler von Papen kirchen- und vatikanfreundliche Passagen einbringen, die Skepsis von Klerus und Kurie gegenüber den Nationalsozialisten abzuschwächen halfen. Als Gründer und Sprachrohr der katholischen Organisationen ‚Kreuz und Adler‘ und der ‚Arbeitsgemeinschaft Katholischer Deutscher‘ sowie in zahlreichen landesweiten Reden setzte er sich im Jahre 1933 und Anfang 1934 in Wort und Schrift unermüdlich dafür ein, die deutschen Katholiken an das neue Reich heran- und dem ‚Führer‘ Gefolgschaft zuzuführen. Im Auftrag Hitlers und als ‚Gewährsträger des Reichs‘ verhandelte er ab Frühjahr 1933 mit dem Vatikan das Reichskonkordat. Dessen übereilter Abschluss beließ den Nationalsozialisten Raum für kirchenfeindliche Auslegungen. Frühe Konkordatsverstöße der NS-Machthaber führten zudem zu einer ständigen Konfrontation mit der katholischen Kirche bis zum Ende des Regimes.

Der Abschluss des Konkordats bedeutete das Ende des politischen Katholizismus in Deutschland. Papen beförderte die Selbstauflösung der Zentrumspartei, seiner früheren politischen Heimat. Dem Führer des ‚Zentrums‘, Ludwig Kaas, war an einem Reichskonkordat zur Sicherung der Rechte des Katholizismus im Reich gelegen. Dieses Interesse hatte Papen sehr bald nach dem 30. Januar 1933 Hitler mitgeteilt. Die Zustimmung zum ‚Ermächtigungsgesetz‘ und damit zum Ende des Parlamentarismus wurde den ‚Zentrumsabgeordneten‘ mit der Zusage von Konkordatsverhandlungen trotz Bedenken erleichtert. Seine Marburger Rede Mitte Juni 1934 und die kurz darauf folgende ‚Nacht der langen Messer‘ mit Morden an engen Mitarbeitern beendeten Papens Dienst im Reich, aber nicht für das Reich und seinen ‚Führer‘ Adolf Hitler. Hartnäckig betrieb Papen auf dem Wiener Gesandten- und Botschafterposten den Brückenschlag der österreichischen Katholiken zum Nationalsozialismus.

Im österreichischen Bischof Alois Hudal und dessen Werk „Die Grundlagen des Nationalsozialismus“ fand Papen im Jahre 1936 einen idealen geistlichen Mitstreiter. Hudal widmete und Papen überreichte das Buch im November 1936 „dem Führer der deutschen Erhebung, dem Siegfried deutscher Hoffnung und Größe Adolf Hitler.“10 Den getauften Katholiken Hitler wollten Autor und Fürsprecher davon überzeugen, dass er als konservativer Vertreter des Nationalsozialismus mit der Kirche harmonisch zusammenwirken könne, wenn er sich von linken und revolutionären Nationalsozialisten wie z.B. dem Rassentheoretiker Alfred Rosenberg trennen würde. Hitler zeigte verständlicherweise kein Interesse an einer Spaltung seiner ‚Bewegung‘. Er nutzte Hudals Buch aber zur Aufforderung an die katholischen Bischöfe, dringlichst substanzielle Vorschläge für einen gemeinsamen Kampf gegen den Bolschewismus zu machen, „noch bevor Bischof Hudal zum Hoftheologen der Partei ernannt wird“.11

Im Frühjahr 1938 fand Papen beim österreichischen Episkopat endlich Verständnis für den Brückenschlag zum Nationalsozialismus. Nach einem von ihm vermittelten Treffen Hitlers mit dem Wiener Kardinal Theodor Innitzer begrüßte dieser die großen Erfolge der nationalsozialistischen Bewegung auf dem Gebiet des völkischen und wirtschaftlichen Aufbaues und bei „der Abwehr der Gefahr des alles zerstörenden gottlosen Bolschewismus“.12 Noch auf seinem Dienstposten in der Türkei bemühte sich der Botschafter von Papen ab dem Jahre 1939, den Vatikan über dessen Delegaten Angelo Roncalli von seinen Vorstellungen einer kirchenfreundlichen Zähmung der Hitler-Bewegung zu überzeugen.

Die Bedenken des Vatikans gegenüber Papens illusorischem Vorhaben, den Nationalsozialismus umzuformen, zu mäßigen oder gar zu ‚taufen‘, belegt der Schriftwechsel zwischen Papst Pius XII. und dem Berliner Bischof Graf Preysing aus dem Frühjahr 1940. Nur ein Jahr nach Papens Dienstantritt in Ankara wollte Außenamtschef von Ribbentrop den profilierungssüchtigen und unkontrollierbaren Botschafter an die politisch unbedeutendere Vatikanbotschaft versetzen. Der Papst hatte indessen Bedenken, einem Vatikanbotschafter von Papen das Agrément zu erteilen und konsultierte den Bischof in Berlin. Dieser bestätigte die Vorbehalte aus Rom mit der Begründung, dass dann der „Typ eines hochgestellten katholischen Nationalsozialisten irgendwie als mit kirchlicher Sanktion versehen erschiene.“13 Papen blieb also zum Leidwesen Ribbentrops in Ankara und bereitete dem Amtschef bis Anfang August 1944, bis zum Ende seiner Botschafterzeit in der Türkei, stets erneute Probleme.

In Papens Ernennungen zum Ritter des Malteserordens, zum Großkreuz-Ritter bzw. zum Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem und zum Träger des Piusordens schlug sich sein Katholizismus allen wahrnehmbar nieder. Missbehagen bereitete Papen über Jahre hinweg indessen, dass Papst Pius XII. ihm den Titel des päpstlichen Geheimkämmerers, den Papst Pius XI. dem Zentrumsabgeordneten Franz von Papen im Jahre 1923 verliehen hatte, in seinem Pontifikat über bald 20 Jahre nicht erneuerte. Erst Papst Johannes XXIII., der Vertraute aus Türkeizeiten, sprach Papen im Jahre 1959 den Titel wieder zu und damit die erneute Zugehörigkeit zum päpstlichen Hofstaat.

Den zwischenzeitlichen Verzicht auf den Titel eines Geheimkämmerers musste Franz von Papen mit dem ‚Ritterkreuz des Kriegsverdienstkreuzes mit Schwertern‘ ausgleichen, welches Hitler dem auffälligen Verehrer von Orden und Titeln nach dem Ende seiner Mission in Ankara Mitte August 1944 überreichte. Einige Jahre zuvor, nach seinem verdienstvollen Beitrag zum ‚Anschluss‘ Österreichs, hatte der ‚Führer‘ dem Botschafter im März 1938 bereits das ‚Goldene Parteiabzeichen der NSDAP‘ verliehen. Wenig später empfing er das Mitgliedsbuch der Partei, ohne Einspruch zu erheben. Als Abgeordneter der Hitler-Partei nahm Papen ab diesem Jahr an Sitzungen des ‚Großdeutschen Reichstags‘ teil. Lebenslang leugnete er indessen, ein Nationalsozialist gewesen zu sein. Sein ‚blaues‘ Standesbewusstsein verbot ihm die Zugehörigkeit zur unkultivierten ‚braunen‘ NS-Bewegung, nicht aber, deren Führer zwölf Jahre willfährig entgegenzuarbeiten.

Der Vergleich der fantasiereichen Selbstzeugnisse Franz von Papens mit Quellentexten, Tagebüchern, Erinnerungsliteratur von Weggefährten und Sekundärliteratur erlaubt ein vertieftes Eindringen in das Denken und Handeln eines vom ‚Führer‘ Adolf Hitler während des ‚Dritten Reichs‘ und danach Verblendeten. Papens Schrift „Appell an das deutsche Gewissen“ aus dem Jahre 1933, seine Zeugenaussagen vor dem Nürnberger Kriegsverbrechertribunal im Jahre 1946 und seine Autobiografie „Der Wahrheit eine Gasse“ von 1952 sind die wesentlichen Belege für ‚Dichtung und Wahrheit‘ seines Wirkens im ‚Dritten Reich‘.14 In Nürnberg wurde Papen von der Anklage der Verschwörung und von Verbrechen gegen den Weltfrieden freigesprochen. Die Beweise seiner Aktivitäten als ‚Steigbügelhalter‘ Hitlers und Promotor des ‚Anschlusses‘ von Österreich reichten den Nürnberger Militärrichtern für eine Verurteilung nicht aus. Dem Tribunal hatte Papen sich als Vertreter des ‚anderen‘ Deutschlands vorgestellt, der nicht dem Nazi-Regime, sondern ausschließlich dem Vaterland gedient hatte. Scheinbar naiv fragte er die Ankläger, ob sie „wirklich alle Menschen, die sich ehrlichen Wollens zur Mitarbeit gestellt haben, verdammen“ wollten.15

Die bayerische Justiz übernahm Franz von Papen Anfang Oktober 1946 direkt aus der Haft der Alliierten und beurteilte seine Mitarbeit für das NS-Regime nach dem ‚Entnazifizierungsgesetz‘: Wegen aktiver Unterstützung der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft verurteilte das Landgericht Nürnberg-Fürth Papen Ende Februar 1947 als Hauptschuldigen zu acht Jahren Gefängnis, Vermögensverlust und Aberkennung der bürgerlichen Rechte. Papens Gang durch die Entnazifizierungsinstanzen endete schließlich Ende Januar 1949 mit der Freilassung und Mitte Mai 1956 mit der Einstufung als ‚Minderbelasteter‘. Hiermit wurde ihm der Weg zur Anerkennung seiner Pensionsansprüche als Diplomat und Militär eröffnet.

Das Auswärtige Amt lehnte Ansprüche mit der Begründung ab, dass Papens Ernennungen zum Gesandten bzw. Botschafter wegen seiner engen Verbindung zum Nationalsozialismus vorgenommen worden waren. Der Verwaltungsgerichtshof von Baden-Württemberg begründete die Verweigerung einer Militärpension mit Papens schuldhaften Verstößen gegen Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit: In seiner Zeit als Vizekanzler habe er wissentlich und wesentlich beim Zustandekommen diskriminierender Gesetze mitgewirkt, namentlich an solchen gegen Juden.

Der Botschafter des Reichs in Ankara, Franz von Papen, bemühte sich hartnäckig, die Türkei während des 2. Weltkriegs für die Achsenmächte zu gewinnen. Zahlreiche Dokumente belegen seine Aktivitäten im Interesse der Großraumpolitik Hitlers. In seinen Selbstzeugnissen dagegen behauptete Papen stets, sich für die türkische Neutralität eingesetzt zu haben. Weisungen aus Berlin folgend betrieb er in seinen Botschafterjahren in der Türkei vom April 1939 bis August 1944 auch die ‚Ausschaltung‘ jüdischer Türken aus ihren Regierungsämtern und mit weniger Erfolg die der deutschsprachigen Elite unter den jüdischen und politischen Emigranten aus ihren Stellungen.

Unter z.T. dubiosen Umständen unternahm Papen ab Kriegsbeginn aktionistisch rund ein Dutzend Friedensinitiativen, anfänglich mit Kenntnis, aber ohne Billigung Hitlers. Er setzte sich über ausdrückliche Verbote seines Vorgesetzten von Ribbentrop hinweg und nahm bis ins Frühjahr 1944 Friedensfühler nach England, Schweden, zum Vatikan und in die USA auf. Papen scheiterte an z.T. unseriösen Vermittlern, mehr aber an dem mangelnden Vertrauen der Alliierten und Neutralen sowie des Vatikans in seine Legitimation bzw. Seriosität, zumal seine Geltungssucht ihn mehrfach Medienvertreter über Friedensinitiativen unterrichten ließ.

Papens behauptete Distanz zum NS-Regime konnte keiner der Widerständler im Reich und zu Lebzeiten keines der Opfer des 20. Juli 1944 bestätigen. Im Gegenteil: Kritische Äußerungen der Regimegegnerin Hannah von Bredow, der ältesten Enkelin des Reichskanzlers Otto von Bismarck, trug Papen aus Wien der Gestapo zu. Seine Passivität im Falle des über Jahre und bis zum Euthanasie-Tod in KZ-Haft festgehaltenen Neffen 1. Grades Felix von Papen ist ein weiterer Beleg seiner fehlenden Distanz zum NS-Regime. Gleiches gilt für Papens Ablehnung des Hilfegesuchs der Ehefrau von Erwin Planck, Sohn des Nobelpreisträgers Max Planck. Das Freisler-Tribunal hatte ihn nach dem 20. Juli 1944 wegen Landesverrats zum Tode verurteilt. Papen lehnte im November 1944 eine Intervention zu Erwin Plancks Gunsten unter Berufung auf den ‚Willen des Führers‘, die oberste Legitimationsinstanz politischen Handelns im NS-Regime, ab.

Seit Beginn seiner Türkeimission Ende April 1939 stand Franz von Papen in engem Kontakt zum Vatikandelegaten Angelo Roncalli in Istanbul. In Roncallis Orienttagebuch finden sich zahlreiche Eintragungen zu Treffen mit dem deutschen Botschafter in der Türkei. Den Tagebuchaufzeichnungen sind indessen ebenso wenig wie Roncallis regelmäßigen Berichten an den Vatikan nach Treffen mit Papen Hinweise zu entnehmen, dass der Botschafter in der Türkei zugunsten verfolgter Juden in NS-besetzten Ländern intervenierte oder sich für deren Weiterreise über die Türkei nach Palästina einsetzte. Für Angelo Roncalli dagegen sind im ‚Roncalli Dossier‘ der ‚International Raoul Wallenberg Foundation‘ zahlreiche Rettungsaktionen zugunsten verfolgter Juden ab dem Jahre 1941 dokumentiert. Dementsprechend würdigte die israelische Knesset den selbstlosen Einsatz von Angelo Roncalli, des späteren Papstes Johannes XXIII., für verfolgte Juden während des Holocaust am 13. Mai 2014 in einer Sondersitzung.

Enttäuscht nahmen Franz von Papen und sein Anwalt Dr. Kubuschok vor dem Nürnberger Militärtribunal den Inhalt der von ihnen beantragten schriftlichen Zeugenaussage des Pariser Nuntius Angelo Roncalli zur Kenntnis. Kein Wort über Hilfsaktionen Papens zugunsten von Juden konnten sie dem Zeugnis entnehmen. Die Verteidigung lieferte den Anklägern als Ersatz das Affidavit eines schillernden Exilmediziners, der Papen die „Mitwirkung bei der Errettung von 10.000 Juden in Frankreich vor der Verschickung nach Polen zum Zwecke der Vernichtung“ bescheinigte.16

Indessen kann keine Quelle diese Aussage belegen. In Papens „Der Wahrheit eine Gasse“ und noch gegen Ende seines Lebens als Zeuge für zwei Postulatoren im Seligsprechungsprozess von Papst Johannes XXIII. bemühte sich Papen, seine Judenfreundlichkeit nachzuweisen. Offensichtlich erlebte er Tatsächliches und Erdachtes gleichermaßen intensiv und konnte es schon deshalb nicht mehr auseinanderhalten. Die von ihm geförderte Legendenbildung trägt bis in unsere Tage.

Franz von Papens autobiografische Geschichtsdeutung in „Der Wahrheit eine Gasse“ ist der Versuch, einer Lebensgeschichte mit Brüchen Kontinuität und Sinn zu verleihen. Seine aus Selbsttäuschung der eigenen Rolle, Realitätsverleugnung und Geltungssucht erwachsene Erinnerungsmanipulation konnte indessen Historikern mit jeder neu zugänglichen Quelle immer weniger als Blaupause für eine Erzählung der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert dienen.

Papens willfährige Vasallentreue zu Hitler reichte über die Gräber seiner engsten Mitarbeiter hinaus und ließ ihn bis in die letzten Monate des ‚Dritten Reichs‘ dem ‚Führerwillen‘ folgen. Sein historisches Sendungsbewusstsein verbunden mit Wirklichkeitsblindheit erlaubte Papen noch Mitte Januar 1945 in einem persönlichen Schreiben an Außenminister von Ribbentrop in Endsieggläubigkeit den Erfolg herbeizuschwören, „der alle Pläne unserer hasserfüllten Feinde zunichte machen wird.“ Aus den „Opfern der Nation“ sah er „das neue Reich erwachsen als Garant einer gerechten europäischen Ordnung.“17

Unbeeindruckt vom Ende des ‚Dritten Reichs‘ führte Papen zehn Jahre später Beleidigungsprozesse um eine ihm gebührende Behandlung als Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. Im Dezember 1944 hatte Hitler ihm mit der Entlassung aus dem aktiven Dienst für das Reich den Status ‚Botschafter im Wartestand‘ zugesprochen. Und noch im März 1965 zeigte Papen seine Verblendung, als er Gesinnungsgenossen erklärte: „1939 hat das Schicksal noch einmal versucht, der gestaltenden Kraft des europäischen Abendlandes neue Möglichkeiten zu eröffnen.“18

Ersatz für das ‚neue Reich‘ suchte und fand Franz von Papen nach Beendigung seiner Gefängnishaft im klerikal-faschistischen Spanien des ‚Caudillo‘ Francisco Franco. In der Bundesrepublik Deutschland konnte er weder in politischen noch in katholischen Kreisen Fuß fassen. Politik und Medien sah er von Sozialisten und Linksradikalen beherrscht. Die Umerziehung der Deutschen durch die Alliierten hatte seiner Meinung nach einen „Geist der Zersetzung“ bewirkt.

Die öffentlichen Stellungnahmen zu seinen autobiografischen Rechtfertigungsschriften bestätigten Papen diesen Befund und forderten ihn zu hartnäckigen Stellungnahmen heraus. In diesen sowie in seinen „Dichtungen und Wahrheiten“, in denen er sich als „Romanschriftsteller der eigenen Person“ (Stoffels) erwies, hatten Schuld- und Reuegefühle zu seiner Rolle im verbrecherischen NS-Regime keinen Platz.19 Sie blieben dem ewigen Vasallen des ‚Führers‘ Adolf Hitler zeitlebens fremd.