Читать книгу Franz von Papen - Reiner Möckelmann - Страница 22

На сайте Литреса книга снята с продажи.

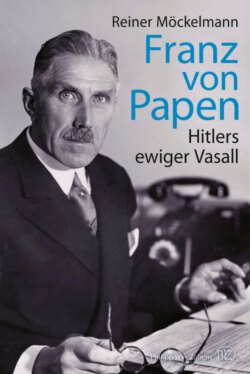

ОглавлениеVizekanzler von Papen am 29.10.1933 zum 10. Jahrestag der türkischen Republik bei Botschafter Kemalettin Sami Gökçen.

Hitler seinerseits hatte denkbar verschwommene Vorstellungen von Atatürk und den Türken. In einem seiner „Tischgespräche“ im Führerhauptquartier ‚Wolfsschanze‘ soll er Anfang des Jahres 1942 im Zusammenhang mit der Eroberung und Beherrschung fremder Völker doziert haben: „Entscheidend ist, dass man aus der Beengtheit des Kantönli-Geistes herauskommt. Deshalb bin ich froh, dass wir in Norwegen und da und dort sitzen. Die Schweizer sind nichts als ein missratener Zweig unseres Volkes. Wir haben Germanen verloren, die als Berber in Nordafrika und als Kurden in Kleinasien sitzen. Einer von ihnen war Kemal Atatürk, ein blauäugiger Mensch, der mit den Türken doch gar nichts zu tun hatte.“18 Nur ein ‚Arier‘ konnte deshalb auch bewirken, was Hitler einem türkischen Besucher in Berlin nach dem Tod Atatürks gestand: „Mustafa Kemal hat bewiesen, dass ein Land alle seine Ressourcen, die es verloren hat, für die Befreiung wieder erschaffen kann. Sein erster Schüler ist Mussolini, der zweite bin ich.“19

Atatürk erlebte Hitler persönlich nie und auch den 2. Weltkrieg nicht mehr. Wohl aber erfuhr er die ersten Zeichen des nationalsozialistischen Rassenwahns. Der türkischen Öffentlichkeit war der deutschlandweite Boykott jüdischer Geschäfte am 1. April 1933 nicht entgangen. Weniger bekannt war ihr das eine Woche später erlassene sogenannte Berufsbeamtengesetz, nach dem jüdische und politisch unliebsame Beamte fristlos entlassen werden konnten und – wie die deutschen Exilanten in der Türkei verdeutlichten – auch wurden. Die Nürnberger Rassegesetze von 1935 zeigten den Türken schließlich deutlich, dass sich die Deutschen im nationalsozialistischen Reich als ‚Volksgemeinschaft‘ definierten und die dort lebenden Juden als ‚Gemeinschaftsfremde‘ von dieser ausschlossen: „Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist. Volksgenosse kann nur sein, wer deutschen Blutes ist, ohne Rücksichtnahme auf Konfession. Kein Jude kann daher Volksgenosse sein“, hieß es klar und deutlich schon im Parteiprogramm der NSDAP aus dem Jahre 1920.

Verständlicherweise konnten diese Zeichen in der Türkei nicht als Beginn einer systematischen Judenverfolgung erkannt werden, die im Holocaust enden sollte. Einiges sprach aber dafür, dass angesichts der engen wirtschaftlichen, kulturellen und militärischen Beziehungen der Türkei zum ‚Dritten Reich‘ die Rassenpolitik der Nationalsozialisten in der Türkei Anklang finden und die türkische, etwa 80.000 Personen zählende jüdische Minderheit, wie aber auch die aus dem deutschsprachigen Raum in die Türkei emigrierten Juden in Mitleidenschaft gezogen werden könnten.

Auf dem weiträumigen Territorium des osmanischen Vielvölkerstaats waren Juden in unterschiedlicher sprachlicher und kultureller Zusammensetzung vertreten. Unter den osmanischen Sultanen lebten Arabisch sprechende Misrahim, graecisierte Romanioten, Karäer, kurdische, aramäische und italienische Gruppen sowie aus Mittelund Osteuropa eingewanderte Aschkenasim. Die größte unter den jüdischen Ethnien und Religionsgemeinschaften bildeten die Sephardim, die in ihrer spanischen Heimat durch die Reconquista und das Alhambra-Edikt im Jahre 1492 vor die Alternative gestellt worden waren, zum Christentum überzutreten oder zu fliehen. Im Osmanischen Reich fanden sie Aufnahme und hatten als Angehörige einer anerkannten Buchreligion eine Sonderstellung. Sie waren den gleichen Regeln und Einschränkungen wie die Christen unterworfen. Für beide Religionsgemeinschaften galt das Verbot, Waffen zu tragen, staatliche Ämter zu bekleiden, neue Gotteshäuser einzurichten oder muslimische Frauen zu heiraten.

In der Republik Atatürks bestimmten und bestimmen noch heute die Minderheitsklauseln im Friedensvertrag von Lausanne von 1923 die Rechte für die jüdische ebenso wie für die armenische und griechische Bevölkerung. Die Schutzklauseln des Lausanner Vertrages betreffen ausdrücklich nur ‚nicht-muslimische Minderheiten‘. Ethnische und sprachliche Minderheiten auf türkischem Staatsgebiet wie Kurden, Lazen, Georgier, Tscherkessen, Roma oder Araber genießen dagegen keinen eigenen Minderheitenschutz. Die Rechte erstrecken sich auf Gleichberechtigung und Diskriminierungsverbot, auf Religionsfreiheit und den Gebrauch der eigenen Sprache, auf Errichtung und Unterhaltung eigener Schulen sowie religiöser Einrichtungen, auf Sprachunterricht, Reise- und Ausreisefreiheit sowie auf ein eigenes Familien- und Personenstandsrecht.

Für Atatürk stand im Vordergrund, eine türkische Identität durch das Band einer Nation zu entwickeln und das ethnisch, religiös und sprachlich heterogene Staatsvolk in die junge türkische Republik zu integrieren. Er hatte ein Volk zu vereinigen, welches eine Fundgrube für jeden Rassenspezialisten war. Eine erste Phase der Atatürkschen Politik war bestimmt von einer religiös, eine weitere von einer politisch und eine dritte ab dem Jahre 1929 von einer ethnisch geprägten Nationsdefinition. In der letzten Phase fanden durchaus Rassegedanken Eingang in die Identität. So wurden in den Jahren 1931 und 1932 die ‚Gesellschaft zum Studium der türkischen Geschichte‘ bzw. die ‚Türkische Gesellschaft für Sprache‘ auch mit dem Ziel gegründet, die Überlegenheit ‚der Türken‘ nachzuweisen und wissenschaftlich zu untermauern. Den NS-Rassentheoretikern um Alfred Rosenberg schien mit der ethnisch geprägten Identitätsphase in der Türkei eine willkommene Entwicklung eingetreten zu sein, um dort nicht nur Sympathie für ihre zur Staatsdoktrin erhobene Rassenkunde zu erfahren, sondern auch gemeinsame Rasseforschung zu betreiben.

Deutsche Orientalisten, die um Expertise ersucht wurden, mussten den NS-Rassenideologen aber deutlich die Grenzen ihres Vorhabens aufzeigen. Zunächst verwiesen sie auf den Leitspruch Atatürks, den dieser als Modell für die türkische Nation erhob: „Ne mutlu Türküm diyene“ („Glücklich ist, wer sich Türke nennt“). Dieser Leitspruch besagte, dass jeder Bürger auf türkischem Staatsgebiet ‚Türke‘ und somit gleichberechtigtes Mitglied der türkischen Nation sein sollte und konnte – unabhängig von seiner ethnischen, religiösen oder sprachlichen Herkunft. Es gab also keine ‚Unterrasse‘ in der Türkei, die sich von einer überlegenen ‚Oberrasse‘ unterscheiden ließe. Anders, und in NS-Terminologie ausgedrückt, gab es keine ‚artverwandten‘ und ‚artfremden‘ Bürger auf türkischem Boden.

Im Jahre 1941 stellte der Orientalist Gotthard Jäschke in einem Türkeibuch fest, dass „in einem solchen Lande jede Rasseforschung auf schier unüberwindliche Schwierigkeiten stößt.“20 Die aus Sicht von NS-Ariern hoffnungslose Lage in der Türkei erklärte er damit, dass „schon in den Osmanen das echt türkische Blut recht dünn“ war. Der Islam habe die Vermengung mit fremdem Volkstum begünstigt. Aber auch der Nationalstaat Atatürks „lehnt den Gedanken der Rassereinheit bewusst ab.“ Jäschke zitiert Staatspräsident İsmet İnönü, dass als Türke gelte, „wer es der Sprache und Kultur nach sein will – mag in seinen Adern mongolisches, semitisches oder arisches Blut fließen!“ Auch habe Inönü festgestellt: „Mögen europäische Gelehrte Schädelformen studieren und, wenn sie mit der hier besonders angebrachten Vorsicht vorgehen, zu gewissen Teilergebnissen gelangen – die türkische Gesetzgebung fördert nicht, sondern unterdrückt jedes Stammes- und Rassebewusstsein.“

Hoffnungsvoller konnte die NS-Rassenkundler dagegen die Mitteilung Jaeschkes stimmen, wonach in einer türkischen Fachzeitschrift die ersten anthropologischen Messungen aus dem Jahre 1937 mit ‚erfreulichen‘ Ergebnissen erschienen waren. Sie hätten ergeben, dass die türkische Bevölkerung in die Nähe des deutschen Idealtypus der nordischen Rasse gerückt werden könne: „Danach betrug die Durchschnittsgröße von 39.465 Männern 1,65m und von 20.263 Frauen 1,52. Nur bei 5 v.H. seien mongoloide Augen festgestellt worden. In Mittelanatolien gehörten 93 v.H. der brachykephalen, dinarischen Rasse an.“21 Ob der spätere Botschafter in der Türkei, Franz von Papen, diese Ergebnisse erfahren hat, ist nicht bekannt. Einzuwenden hatte er gegen dergleichen Erhebungen nichts. Denn im Jahre 1934 hatte er in einer Rede in Gleiwitz verkündet, dass „gegen Rassenforschung und Rassenpflege, die das Bestreben haben, die Eigenart eines Volkes möglichst reinzuhalten und den Sinn für die Volksgemeinschaft zu wecken, gewiss nichts einzuwenden“ sei.22

Die Ergebnisse der anthropologisch vermessenen türkischen Bevölkerung erreichten Berlin allerdings zu spät, um zeitraubende Grundsatzerörterungen zwischen den Reichsministerien und dem rassenpolitischen Amt der NSDAP überflüssig machen zu können. Auslöser für eine Vielzahl ausschließlich der ‚Arierfrage‘ gewidmeten Sitzungen der Berliner Behörden war ein Schreiben des Auswärtigen Amts an das Innenund Propagandaministerium sowie an das NSDAP-Amt von Mitte Januar 1936. Darin erklärte das Auswärtige Amt den Adressaten sein Befremden darüber, dass „deutsche Reichsangehörige mit türkischem Mischblut bei Staat und Partei auf Schwierigkeiten wegen ihrer Abstammung gestoßen sind.“ Das Auswärtige Amt drängte, die „Frage, ob das türkische Volk als arisch im Sinne der deutschen Gesetzgebung zu betrachten ist, mit möglichster Beschleunigung in einem positiven Sinne zu entscheiden.“23

Notwendig sei, so stellte das Außenamt weiter fest, die Beziehungen zur Türkei nicht zu trüben, was „ganz zweifellos eintreten würde, wenn die Türken als nichtarisch bezeichnet würden.“ Als wichtiges und zweifellos durchschlagendes Argument führten die Auswärtigen an, dass man „im Kriege Seite an Seite mit der Türkei gefochten“24 habe und „deutsche Offiziere türkische Uniform“ getragen haben. Die zögerlichen Puristen der anderen Ministerien und Ämter werteten diesen Hinweis des Auswärtigen Amts offensichtlich in der Weise, dass ein deutscher ‚Arier‘ im 1. Weltkrieg unmöglich den Waffenrock eines Landes hätte tragen können, dessen Soldaten ‚nicht arisch‘ waren. Das Argument zeigte Wirkung. Die Reichsbehörden rangen sich schließlich unter Zuhilfenahme des Globke-Kommentars zu den Nürnberger Rassegesetzen von 1935 dazu durch, die Türken als ein geschlossenes, in Europa siedelndes Volk und zusätzlich wegen der Waffenbrüderschaft mit den Deutschen den Ariern als ‚artverwandt‘ einzuordnen. Bei dieser Grundsatzentscheidung beließen die Rassenbürokraten es allerdings nicht. Sie eröffneten sogleich eine neue Front, indem sie beschlossen, dass die ‚Nürnberger Gesetze‘ zwar nicht auf die Türken, wohl aber auf Ägypter, Iraner und Iraker anzuwenden seien.

Die Deutsche Botschaft in Ankara erfuhr Ende April 1936 von dieser Entscheidung – aber nicht nur sie allein. Mitte Juni musste Botschafter von Keller besorgt nach Berlin vermelden, dass in der Istanbuler Zeitung République zu lesen war, die Botschaft sei aus Berlin unterrichtet worden, für wen die Nürnberger Rassegesetze gelten würden. Sofort habe der iranische Botschaftsrat in Ankara den Wahrheitsgehalt der Meldung von der Botschaft erfragt und Demarchen seiner Regierung zugunsten des ‚Ariertums‘ seines Volkes angedroht. Die Demarchen blieben nicht aus. In Berlin nahm auch der ägyptische Gesandte die Neudefinition des ‚Ariertums‘ zum Anlass, beim Auswärtigen Amt anzufragen, wie eine Eheschließung zwischen einem Ägypter und einer nicht jüdischen Deutschen und umgekehrt zu beurteilen sei. Umgehend berief das Auswärtige Amt eine Eilbesprechung „zur Klärung des Begriffs artverwandt“ ein. Sie führte indessen zu einem Ergebnis, das weder die Ägypter noch Iranis überzeugen konnte.

Die Ministerialen befanden nämlich, dass aus der Ansiedlung in Europa wohl grundsätzlich Artverwandtschaft hergeleitet werden könne, da diese für „alle Völker, die die Blutarten des deutschen Volkes in sich enthalten“ gelte. Dementsprechend müsse bei außereuropäischen Völkern erst einmal Artfremdheit vermutet werden. Offiziell dürfe diese Vermutung aber nicht geäußert werden, da es „zu einem Konflikt, vor allem mit Japan, führen müsse“, also mit dem späteren Achsenpartner. Dem ägyptischen Gesandten könne man immerhin bescheiden, dass ein nicht jüdischer Ägypter die Ehe mit einer nicht jüdischen deutschen Frau gleichermaßen wie der Angehörige eines europäischen Volkes eingehen könne. Der iranische Botschaftsrat solle „auf eine ausstehende Grundsatzentscheidung verwiesen werden.“25 – Auf diese wartete der Iranvertreter bis zum Ende des ‚Tausendjährigen Reichs‘ allerdings vergeblich.

Während der NS-Zeit stand die im Jahre 1936 mühsam ermittelte ‚Artverwandtschaft‘ der Türken mit den deutschen Ariern nicht immer auf sicherem Boden. Eine Anfrage an das rassenpolitische Amt der NSDAP in der Mai-Nummer 1942 der Zeitschrift Neues Volk, „ob eine Ehe zwischen einem deutschen Mädchen und einem Türken erwünscht“26 sei, musste den seit April 1939 amtierenden Botschafter Franz von Papen alarmieren. Schon allein wegen seines Einsatzes in osmanischer Uniform als Major an der Palästinafront 1917 hatte er großen Wert auf die artverwandtschaftliche Nähe der Türken zu legen. Die Antwort des NSDAP-Rasseamtes empörte ihn, denn sie besagte, dass „die türkische Rasse als vorderasiatisch mit mongoloidem Bluteinschlag und damit als artfremd“ zu bezeichnen sei. Dem deutschen Mädchen werde Schutzhaft zuteil, „falls sie von ihren Beziehungen mit dem betreffenden Türken nicht ablassen will.“ In seinem umgehenden Bericht an das Auswärtige Amt bezeichnete Papen die sachliche Berechtigung der Antwort als „zumindest umstritten“, bekundete aber „schwerste außenpolitische Bedenken“ angesichts der „besonders ausgeprägten nationalen und rassischen Empfindlichkeit der Türken“ und hoffte, dass die „Veröffentlichung nicht vor türkische Augen kommt.“27

Es mag bezweifelt werden, ob sich von Papen im gleichen Maße empört hätte, wenn die Wahl des deutschen Mädchens auf einen Türken jüdisch-sephardischer Abstammung gefallen wäre. Trotz aller rassentheoretischen Befunde und Entscheidungen ‚zwang‘ ihn die türkische Realität, zwischen ‚artverwandten‘ und ‚artfremden‘ Türken zu unterscheiden. So übersandte im Januar 1942 die NS-Landesgruppe der deutschen Kolonie ein umfangreiches Verzeichnis verbotener türkisch-jüdischer Lokale und fügte die den Reichsdeutschen zugänglichen Lokale hinzu. Der Botschafter ließ die Liste nicht aus dem Verkehr ziehen.

Deutlicher noch zeigte ein Telegramm Papens an das Auswärtige Amt im November 1942, dass er unter den ‚artverwandten‘ Türken sehr wohl auch ‚artfremde‘ auszumachen und entsprechend zu behandeln wusste. In der seinerzeit bewährten Schreibweise „Betreff: Maßnahmen zur Ausschaltung der Juden in der Türkei“ berichtete er nach Berlin: „Die Ausschaltung der jüdischen Angestellten und Redakteure der Agence Anatolie ist im Mai d.J. erfolgt. Wegen der Entfernung der Juden aus den türkischen Ministerien darf auf Drahtbericht Nr. 805 vom 27. Mai d.J. verwiesen werden. Weitere administrative oder gesetzliche Maßnahmen zur Ausschaltung der Juden aus dem öffentlichen Leben der Türkei sind seither nicht getroffen worden, wenn auch die Missstimmung breiter Kreise des hiesigen Volkes gegen die Juden als typische Vertreter des Wuchertums im Wachsen ist.“28 Der Botschafter zeigte hiermit eine Einstellung zur ‚Judenfrage‘ und befleißigte sich einer Sprache, die wenig Unterschiede zur nationalsozialistischen Rassenideologie ausdrückten.

Die Propagandisten des ‚Dritten Reichs‘, unterstützt von der Botschaft in Ankara und dem Generalkonsulat in Istanbul, blieben nicht untätig, die Missstimmung einzelner Kreise gegen die jüdische Minderheit in der Türkei zu verstärken. Seit Kriegsbeginn hatte die türkische Pressegeneraldirektion zwar scharf darüber gewacht, dass von deutscher Seite keine deutschfreundliche bzw. antibritische Propaganda betrieben werden konnte. Der Abschluss des deutsch-türkischen Freundschaftsabkommens vom Juni 1941 schuf den deutschen Propagandisten dann aber deutlich verbesserte Möglichkeiten. Das Hauptaugenmerk galt der offiziellen Presseagentur Agence Anatolie, über die allein das Presse- und Propagandamaterial des Reichs verteilt werden konnte.

Die Agence Anatolie war der Botschaft im Kriegswinter 1939/40 mit Hitlerkarikaturen und kritischen, anti-deutschen Berichten aufgefallen. Beschwerden und Druck der Botschaft, die auch hochrangig in der Pressegeneraldirektion vorgetragen bzw. ausgeübt wurden, blieben in der Folge aber – abgesehen von Entschuldigungen – weitgehend folgenlos. Keine Zweifel bestanden für Papen, wer die anti-deutsche Linie zu vertreten hatte: die jüdischen Journalisten. Im Mai 1942 beugte sich Ministerpräsident Refik Saydam schließlich dem geballten Druck der Reichsdeutschen und entließ alle jüdischen Angestellten der anatolischen Nachrichtenagentur, insgesamt 26 Personen. Seinen oben zitierten Erfolgsbericht ergänzte Papen später durch die Feststellung, dass es der Botschaft durch zähe Arbeit gelungen sei, das bisher äußerst ungünstige Verhältnis der Nachrichtenmeldungen der ‚Agentolie‘ beachtlich zugunsten des Reichs zu ändern.

Seine zähe Arbeit rechtfertigte der Angeklagte Papen später beim Nürnberger Militärtribunal erstaunlich offen.29 Er sah sie völlig „außerhalb der grundsätzlichen Einstellung zum Judenproblem“. Denn die ‚Judenfrage‘ „war für mich die Frage der gewissen Überfremdung oder des überstarken Einflusses des jüdischen Elements in den Domänen, welche die öffentliche Meinung eines Volkes bilden: In der Presse, der Literatur, Theater, im Film und insbesondere im Rechtswesen. Es schien mir keine Frage, dass diese Überfremdung ungesund war und dass man sie auf irgendeine Weise korrigieren sollte.“ Bereits als Vizekanzler unter Hitler konnte Papen die entsprechenden Korrekturen auf seine Weise unterstützen. Er war unter anderem für das sogenannte Berufsbeamtengesetz vom April 1933 verantwortlich und die hiermit begonnene Entrechtung und Vertreibung der jüdischen Elite, von der er eine beachtliche Zahl in der Türkei wiedersehen sollte.

Die reichsdeutschen Propagandisten nutzten bald das Signal, welches die türkische Regierung mit der Entlassung der jüdischen Agence Anatolie-Mitarbeiter gesetzt hatte, um die Missstimmung gegen die Juden zu fördern: Erstmals erschienen in der Türkei einschlägige antisemitische Schriften wie die „Protokolle der Weisen von Zion“, Hitlers „Mein Kampf“ oder „Der Internationale Jude“, ohne dass die Verteiler der Materialien wie zuvor von der türkischen Regierung belangt wurden. Türkische NS-Sympathisanten veröffentlichten Hetzartikel und druckten während der Wirtschaftskrise des Jahres 1942 in den Bildheften Karikatür und Akbaba Karikaturen von Juden als Schieber und Betrüger ab, die sie teilweise dem NS-Organ Der Stürmer entnommen hatten.

Die deutschsprachige Tageszeitung Türkische Post wusste die türkischen Wirtschaftsprobleme auf besondere Weise zu nutzen. Auf ihrer Istanbul-Seite richtete sie Anfang 1943 eine Sonderkolumne ein und veröffentlichte in denunziatorischem Stil die Namen von jüdischen Steuerpflichtigen und -flüchtigen in der Türkei. Regelmäßig nannte sie bis in den Herbst des Jahres neben den Namen von Juden auch deren Berufe und Wohnviertel. Offensichtlich ging es der von Berlin ferngesteuerten Zeitung darum, die Judenverfolgungen in Deutschland zu rechtfertigen, bzw. ihren Lesern zu vermitteln, dass auch in der Türkei mit Juden ähnlich vorgegangen wird.

Auch wenn die türkische Elite und die breite Bevölkerung wenig Verständnis für den Rassenwahn der Nationalsozialisten aufbrachten, so zeigten sich doch auch in der Türkei wiederholt antisemitische Tendenzen und Aktionen. Eine der größten Ausschreitungen ereignete sich im Sommer 1934 im türkischen Teil Thraziens. In der Nacht vom 3. auf den 4. Juli tobte in Kırklareli nahe der bulgarischen Grenze ein Pogrom, welches rund 3000 Juden zur Flucht nach Istanbul zwang. Der türkische Gouverneur von Thrazien stand hinter diesen Ausschreitungen. Türkisch-italienische Spannungen im Frühjahr 1934 und die Militarisierung der bislang militärfreien Zonen in Thrazien und den Dardanellen sollen dabei eine Rolle gespielt haben.

Ende August 1938 schließlich untersagte die türkische Regierung per Dekret allen ausländischen Juden, die in ihren Heimatländern Restriktionen unterworfen waren, die Einreise in die Türkei. Einen Monat zuvor war die Konferenz von Evian gescheitert, welche auf Anregung des amerikanischen Präsidenten Roosevelt zum Ziel hatte, Regierungen in aller Welt für die Aufnahme von verfolgten Juden aus dem deutschen Machtbereich zu gewinnen. Das Ergebnis der Konferenz war entmutigend. Wie viele andere potenzielle Aufnahmeländer scheute auch die Türkei angesichts eigener wirtschaftlicher Schwierigkeiten die sozialen Belastungen und innenpolitischen Vorbehalte bei der Zuwanderung einer großen Zahl mittelloser Juden und schottete sich zusätzlich ab. Das türkische Dekret bezog sich eindeutig auf die antijüdische Gesetzgebung in Deutschland. Selbst Ausweisungen von deutschen Juden aus der Türkei folgten. Über die türkischen Gründe lagen den deutschen Vertretungen keine oder nur begrenzte Kenntnisse vor. So ist davon auszugehen, dass das Vorgehen zwischen der türkischen Botschaft und den Reichsorganen in Berlin abgesprochen worden war.

Auch eine 14-seitige Unterrichtung der Auslandsvertretungen durch das Auswärtige Amt über „Die Judenfrage als Faktor der Außenpolitik 1938“ konnte den Vertretungen in der Türkei kaum erklären, wie die türkische Politik gegenüber den ausländischen Juden einzuordnen war.Dagegen mussten sie Ungereimtheiten in der auswärtigen Judenpolitik des Reichs feststellen. So wurde ihnen in der Aufzeichnung mitgeteilt, dass „inzwischen fast alle Staaten der Welt ihre Grenzen gegen lästige jüdische Eindringliche hermetisch verschlossen haben“. Bedauernd wurde daraus gefolgert: „Das Problem der jüdischen Massenauswanderung ist damit zunächst praktisch festgefahren“, gemessen daran, dass „das letzte Ziel der deutschen Judenpolitik die Auswanderung aller im Reichsgebiet lebender Juden ist.“30

Die Botschafts- und Konsulatsmitarbeiter mussten sich fragen, wie bei geschlossenen türkischen Grenzen noch erreicht werden könne, dass „der Zustrom an Juden in allen Teilen der Welt den Widerstand der eingesessenen Bevölkerung hervorruft und damit die beste Propaganda für die deutsche Judenpolitik darstellt“. Trotz oder gerade wegen dieser Ungereimtheiten bemühten sich die Botschafts- und Konsulatsvertreter der Weisung nachzukommen, laufend über Antisemitismus in der Türkei zu berichten. Tätig werden mussten die Reichsvertreter dann besonders ab dem Jahre 1942, als die Türkei Durchreiseland für Juden aus den besetzten Balkanländern auf dem Weg nach Palästina wurde, und eine große Zahl ehemals türkischer Juden im übrigen NS-Machtbereich viel Aufmerksamkeit verlangte.