Читать книгу Zukunft verpasst? - Thomas Middelhoff - Страница 7

HABEN WIR DEN ANSCHLUSS VERPASST?

Оглавление21. November 2019, 8:00 am, Peking

Dichter Smog hängt seit Tagen über Peking, alles scheint wie verschleiert. Es ist grau, diesig und kalt an diesem Tag im November 2019, an dem es bis zum Abend nicht richtig hell werden wird.

Die Weihnachtsdekoration im Eingangsbereich des Hotel Peninsula an der 8 Goldfish Lane Wangfujing in Peking ist imposant und bezeichnend zugleich: Sie stellt dar, wie es aus chinesischer Sicht im Westen zu Weihnachten aussehen muss. Neben zwei üppig illuminierten und dekorierten Weihnachtsbäumen ist in der eleganten Lobby ein kleines „westliches“ Wohnzimmer aufgebaut: eine kleine, gemütliche Wohnstube mit viel Holz, einem Sofa, auf dem zwei rot-grün karierte Wolldecken drapiert sind, einem englischen Ledersessel, neben dem ein rundes Tischchen steht, auf dem einige Bücher liegen, und an den Wänden viel Weihnachtsdekoration. Dieses „westliche Weihnachtszimmer“, das sich ebenso gut im ostwestfälischen Paderborn befinden könnte wie in London, steht im eindrucksvollen Kontrast zu der modernen, kühlen Architektur des Hotels und den eleganten Luxusgeschäften in dessen Eingangsbereich.

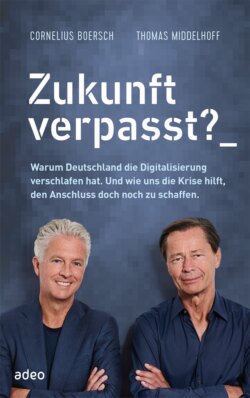

Die Stimmung am Frühstückstisch des Hotels ist an diesem Morgen gelöst wie auch an den Tagen zuvor. Wir – Conny Boersch und Thomas Middelhoff – erwarten den ersten chinesischen Gesprächspartner zu einem Meeting, danach wollen wir zu einem Gespräch an der Tsinghua-Universität aufbrechen.

Unser chinesischer Gast erscheint pünktlich. Er trägt ein elegantes blaues Maß-Sakko, ein weißes Hemd, die beiden obersten Knöpfe geöffnet, Chinos und Sneakers. Er begrüßt uns freundlich mit einem kräftigen Händedruck. Es ergibt sich ein angeregter Small Talk, dessen Themen von Fußball – unser chinesischer Gast bewertet die Leistung der englischen Premier League deutlich besser als die der Bundesliga – bis hin zu den Lebensbedingungen der Wirtschaftselite in den USA reichen.

Unser smarter Gesprächspartner ist Professor, einer der führenden und einflussreichsten Köpfe der Pekinger Wissenschaftsszene. Von seiner Erscheinung her könnte man ihn auch für einen Venture Capital-Investor halten, der seinen Sitz irgendwo im Silicon Valley hat.

Nach kurzer Zeit kommt er zum Kernthema unseres Treffens. Nur am Rande erwähnt er zuvor noch, dass er kürzlich ein gigantisches Infrastrukturprojekt mit seiner Universität erfolgreich abgeschlossen habe. Von der Dimension her entspricht dies ungefähr dem Umzug des deutschen Regierungsapparates von Bonn nach Berlin in den Jahren nach der Wiedervereinigung. Unser chinesischer Gast benötigte hierfür knapp 24 Monate – und in deutlichem Unterschied zum deutschen Pendant, bei dem man mehrere Jahre gebraucht hatte und Teile des Verwaltungsapparates bis heute in Bonn verblieben sind, machte er dabei keine Kompromisse.

Er ist interessiert an uns Deutschen, er will von uns lernen, und er gesteht offen ein, dass China Know-how benötigt, um die eigenen Technologien schneller und erfolgreicher internationalisieren zu können. Hierfür sieht er eine enge Kooperation der führenden chinesischen Universitäten und deren Inkubationszentren mit westlichen, erfahrenen Venture Capitalisten als eine wichtige Voraussetzung – in Form einer räumlichen Konzentration zwischen Wissenschaft und Unternehmen unter einem gemeinsamen Dach zur Förderung von Unternehmensgründungen durch Studenten. Er signalisiert Unterstützung für die Zusammenarbeit einer chinesischen Spitzenuniversität mit einem westlichen Unternehmen für ein solches Projekt.

Wenig später sitzen wir in der Tsinghua-Universität einem weiteren chinesischen Gesprächspartner gegenüber. Die Tsinghua-Universität zählt zusammen mit der Peking-Universität zu den führenden chinesischen Hochschulen. 1911 gegründet, werden dort seit 1978 auch Volkswirtschaftslehre, Management und Jura gelehrt. Die Universität vereint rund 30.000 Studenten, 15 Forschungszentren, etwa 3.000 Doktoranden und 2.600 Dozenten unter einem Dach. Das an der Tsinghua-Universität angesiedelte „Schwarzman Scholars Program“, das von Steve Schwarzman, Gründer und CEO der US-amerikanischen Investmentgesellschaft Blackstone, gestiftet wurde, zählt zusammen mit der Yenching Academy an der Peking-Universität zu den weltweit anspruchsvollsten Stipendienprogrammen.

Wir werden begleitet von Alexander Hornung, einem jungen Senior Associate bei Mountain Partners, der zusammen mit weiteren 130 Stipendiaten an ebendieser Yenching Academy der Peking-Universität „Management and Economics“ studiert hat. Alex spricht fließend Mandarin und ist mit einer „American-born-Chinese“ liiert, die in Los Angeles geboren wurde, in Hong-Kong aufwuchs und an der Harvard University Jura studiert. Mit dabei ist auch der ehemalige deutsche Wirtschaftsminister und Vizekanzler Philip Rösler, der unsere Verhandlungen unterstützen soll.

Ebenso wie die Peking-Universität belegt die Tsinghua auch in den internationalen Rankings Spitzenplätze. In den Times Higher Education World Reputation Rankings stehen sie weltweit auf den Plätzen 14 (Tsinghua) und 17 (Peking) – deutlich vor der nach diesem Ranking am besten abschneidenden deutschen Ludwig-Maximilians-Universität in München auf Platz 49.

Bei einer Führung durch einen Showroom der Tsinghua-Universität lernen wir, dass diese an 980 chinesischen Start-ups beteiligt ist, von denen einige bereits erfolgreich ein Listing (IPO) an der New Yorker Technologiebörse NASDAQ absolviert haben. Viele der chinesischen Start-ups, die sich zu Milliardenkonzernen entwickeln konnten, wurden ursprünglich an der Tsinghua oder der Peking-Universität gegründet; auch der chinesische Internetgigant Tencent hatte hier seine Wurzeln. Und Chinas Präsident Xi Jinping gehört ebenso wie andere einflussreiche Politiker zu den Alumni dieser Universität.

Einen Showroom wie diesen würde man an einer deutschen Universität vergeblich suchen. Auch die Grafiken, die dort auf Displays in ansprechend animierter, moderner und systematischer Form über die Bedeutung der Kooperation von Forschung und Venture Capital informieren, wären an einer deutschen Universität in dieser Form nicht vorstellbar.

Wir lernen auch, dass diese Universität einen der größten Investment Fonds betreibt, der seinen amerikanischen Counterparts in nichts nachsteht. Aber unseren chinesischen Gesprächspartnern geht es nicht um Größe, sie wollen vor allem internationalisieren, Wege finden, wie die Universität noch innovativer arbeiten kann. Es geht ihnen darum, die richtigen Instrumente zu finden und zu nutzen, um international Best in Class zu sein. Hierfür wollen sie von anderen Ländern lernen und mit ihnen kooperieren.

Auf der Rückfahrt von diesem Treffen zum Hotel, wo wir zu einem Dinner eingeladen haben, diskutieren wir die Eindrücke dieses Tages an der Tsinghua-Universität. Der Smog hängt jetzt noch dichter über Peking, während sich unser Van zur Rush Hour durch den Verkehr quält. Für eine Strecke von knapp fünf Meilen benötigen wir mehr als 90 Minuten. Alexander prüft den aktuellen Smog-Grad über eine App. In China gibt es für fast jeden Bedarf eine App.

Alex rechnet auf Basis der Messdaten seiner App aus, dass wir während der knapp 90 Minuten, obwohl die Fenster des Vans geschlossen sind, mit dem Smog Luft eingeatmet haben, die dem Rauchen von vier Packungen Zigaretten entspricht. Und genauso fühlen wir uns, als wir endlich das Hotel erreichen.

Wir stellen uns die Frage, wie stark der eindrucksvolle wirtschaftliche Aufschwung zu Lasten der Umwelt und damit verbunden auch der Lebensqualität geht. Wurden in dieser Hinsicht nicht bereits Grenzen überschritten, und wird sich dies in Zukunft noch korrigieren lassen? Andererseits investiert Conny bereits seit Anfang der 2000er-Jahre in chinesische Start-ups, wie zum Beispiel in das heutige Unicorn Ctrip. Als Unicorn wird ein Unternehmen bezeichnet, das bereits im Start-up-Stadium eine Unternehmensbewertung von über einer Milliarde Euro erreicht hat. Conny beeindruckte bereits damals vor allen Dingen die Geschwindigkeit der wirtschaftlichen Entwicklung und das ungewöhnlich große gesellschaftliche Interesse an Technologie und Start-ups in China.

Die Stimmung lockert sich während des Abendessens auf. Unser Gesprächspartner im hervorragenden japanischen Restaurant des St. Regis ist Gao Xiqing, ebenfalls ein Professor, diesmal der Rechtswissenschaften, und zudem einer der führenden Venture Capitalisten des Landes. Ein Rockstar in der chinesischen Finanzszene, aber ein bescheidener. Andere Gäste im Restaurant, die ihn erkennen, kommen zu unserem Tisch und bitten sehr höflich um ein Foto mit ihm. Beiläufig erwähnt Gao Xiqing, dass er nicht nur der ehemalige Präsident und Chief Investment Officer der China Investment Corporation war, sondern darüber hinaus der erste Chinese überhaupt, der das New York Bar Exam bestand und in den USA als Anwalt zugelassen wurde. Heute hält er an der Tsinghua Vorlesungen in chinesischem Finanz- und Zivilrecht.

Wir sind zutiefst beeindruckt von dem, was wir heute gesehen und erlebt haben, daran kann auch der Smog nichts ändern: das Tempo der Veränderung, die eindrucksvollen Bedingungen an den Universitäten, die Masse an hervorragend qualifizierten Studenten, der Ehrgeiz und der Wille, sich durchzusetzen, die enge Verzahnung zwischen Wissenschaft, Forschung, Inkubationszentren und Politik. Dass diese Entwicklung in einem Zeitraum von weniger als 15 Jahren möglich war, zeigt, dass auch Gesellschaften mit tausendjähriger Tradition und Kultur wandlungsfähig sein können.

Wir haben das nicht zum ersten Mal erlebt: Auch unser Partner Professor Jiren Liu, der legendäre Gründer von Neusoft, dem größten chinesischen Softwareunternehmen, gründete drei eigene Universitäten in Dalian, Chengdu und Guangzho nach dem gleichen Muster wie die Tsinghua: enge Verzahnung zwischen Forschung, Lehre, Inkubatoren und Start-ups. Knapp 40.000 Studenten lernen, forschen, entwickeln und vor allen Dingen gründen an den Neusoft-Universitäten und sind so letztendlich eine verlängerte Werkbank des Unternehmens. Ein Ansatz, der in Deutschland undenkbar wäre.

Uns alle bewegt eine Frage: Wie will Europa – und vor allen Dingen, wie kann Deutschland – in Zukunft mit dieser „Mega-Nation“ eigentlich noch mithalten? Ein Land, in dem allein die fünf größten Städte zusammen mehr Einwohner haben als Deutschland insgesamt. Städte, ausgestattet mit einer perfekten digitalen Infrastruktur, die man in deutschen Zentren in dieser Qualität vergeblich sucht! Andererseits verursacht das schnelle Wachstum ohne Frage Probleme in verschiedenen infrastrukturellen Bereichen wie zum Beispiel Energie, Luftverschmutzung oder innerstädtischer Verkehr.

Zum Dinner ist unser Gesprächspartner wie zu allen seinen Terminen in der Stadt mit dem Fahrrad gekommen. Seinen Helm hat er auf einen Stuhl hinter sich gelegt, daneben die Atemmaske, die im Mundbereich dunkel eingefärbt ist.

Er ist locker, witzig, intelligent und bescheiden, ja, fast demütig wirkt er auf uns. Aber wir spüren seinen entschlossenen Willen und seine Durchsetzungskraft. Kurz vor den ersten Trinksprüchen erfahren wir, dass er bereits für viele wichtige Deals auf chinesischer Seite verantwortlich zeichnete. Als er erwähnt, dass er für die chinesische Regierung die Übernahme von 10 Prozent an Blackstone, dem weltweit führenden amerikanischen Private Equity-Unternehmen, verhandelt hat, wird uns allen klar: All das, was wir an diesem Tag in Peking erlebt haben, im positiven wie auch im negativen Sinne, wäre in dieser Form in Deutschland völlig undenkbar.

Vor allem deutsche Universitäten werden heute und noch viel mehr in der Zukunft nur begrenzte Chancen im Wettbewerb mit diesen chinesischen Elite-Universitäten haben. In China stehen Unternehmen und wohlhabende Alumni mit großen finanziellen Mitteln hinter den Hochschulen. Unsere chinesischen Gesprächspartner sind im Hinblick auf Offenheit, Fortschritt und Innovation deutlich weiter als der Durchschnitt der deutschen Universitätsprofessoren oder Politiker. Das Internet ist in China weiter verbreitet, es wird umfassender genutzt und vor allen Dingen ist es technisch besser ausgebaut. Zudem vollzieht sich die Digitalisierung in China mit einem deutlich höheren Momentum als bei uns.

Bereits im Jahr 2015 hat die chinesische Regierung ein Programm verabschiedet, das China bis zum Jahr 2025 zur führenden digitalen Nation dieser Welt machen soll. China hat erkannt, dass seine Tech-Giganten bislang nur wenige internationale Erfolge aufweisen können. Dies soll – und wir sind uns sicher: es wird – sich in der Zukunft grundsätzlich ändern.

Was bedeutet das für unser Land, das sich als Wiege der Dichter und Erfinder versteht, sich seiner Ingenieurskunst rühmt und in der Vergangenheit seine internationale Wettbewerbskraft mit seinem „besseren Bildungssystem“ begründet hat?

Unser chinesischer Gast verabschiedet sich lächelnd mit der Bemerkung, in dem Pool dieses Hotels schwimme er jeden Morgen seine 500 Meter. Er winkt uns freundlich zu, nimmt seinen Fahrradhelm und die Atemmaske und verschwindet in die Dunkelheit. Wir blicken uns nachdenklich an.

Wir bleiben noch einige Minuten am Ausgang des Hotels stehen. Uns geht beiden dieselbe Frage durch den Kopf, die wir uns fast zeitgleich stellen: „Haben wir in Deutschland den Anschluss verpasst? Wie wollen und wie können wir in Zukunft mit einem Land wie China noch mithalten?“

Was wir in diesem Moment noch nicht wissen können: Die Antwort auf diese Frage wird in den kommenden Wochen in Europa und in Deutschland eine ganz neue, ungeahnte Dynamik bekommen. Nur wenige Tage nach unserer Abreise werden in Wuhan die ersten Infektionen mit Covid-19 öffentlich bekannt. Bei der Bewältigung dieser in ihrer weltweiten Dimension bislang nie gekannten Herausforderung für die Wirtschafts- und Arbeitswelt, das Gesundheitswesen und unsere soziale Interaktion werden wir in Deutschland lernen, in einem Ausmaß auf die Digitalisierung zu bauen, wie wir es vorher nie für möglich gehalten hätten.