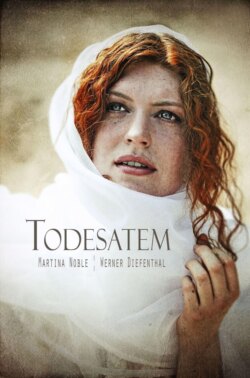

Читать книгу Die O´Leary Saga: Todesatem - Werner Diefenthal - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеSeit sie London verlassen hatte, hatte Sarah sich an vieles gewöhnt. An schweren Seegang, eintöniges Essen, tagelange Flaute bei brütender Hitze auf der fast vierwöchigen Überfahrt nach Alexandria. Als sie dann in Ägypten angekommen war, hatte sie feststellen müssen, dass die Hitze hier alles in den Schatten stellte, was sie je in London oder sogar auf See erlebt hatte. Ganz zu schweigen davon, dass sie sich nicht länger als eine Viertelstunde in der grellen Sonne aufhalten konnte, bevor ihre zarte, weiße Haut empfindlichen Schaden nahm. Aber auch an die umständliche Verhüllung und die höllischen Temperaturen gewöhnte sie sich. Selbst die Schwärme von Stechmücken, die während ihrer Weiterreise auf dem Nil unweigerlich kamen und über die Passagiere herfielen wie Aasgeier, sobald die Sonne unterging, waren mit ein paar kleinen Tricks, die ihr die Einheimischen verrieten, zu ertragen.

An was sie sich jedoch unter Garantie niemals gewöhnen würde, das waren die Kamele. Natürlich hatte Sarah schon welche gesehen. Als Kind im Londoner Zoo oder im Wanderzirkus. Aber nie aus der Nähe. Darum war ihr der unangenehme Geruch der Kamele nicht aufgefallen und auch der leicht dümmliche Gesichtsausdruck, das furchteinflößende Blöken und die Möglichkeit, bespuckt zu werden, wenn den Tieren etwas nicht passte, machte sie Sarah nicht sympathischer.

Und dabei hatte sie das Schlimmste überhaupt noch nicht erlebt, nämlich den Gang! Schon nach fünf Minuten im Sattel ihres Kamels war Sarah seekrank – etwas, das sie in den ganzen vier Wochen auf der HMS Warrior nicht erlebt hatte, obwohl es teilweise starken Seegang gegeben hatte.

Sie sehnte sich mit aller Macht nach einem Pferd, obwohl Professor Esubam ihr erklärt hatte, dass Pferde für eine Wüstenreise nicht geeignet waren und Sarah das auch durchaus einsah. Sie hatte in Alexandria und Luxor die herrlichen, feingliedrigen Pferde der Ägypter gesehen und fand, es sei in der Tat eine Schande, ein solch edles Tier in der Wüste zu verlieren, weil es im Sand stürzte und sich die Beine brach.

Dennoch glaubte sie nicht, sich jemals an den Kamelritt gewöhnen zu können.

»Bald sind wir da!«

András Esubam, der unmittelbar vor Sarah auf seinem Tier thronte, drehte sich zu ihr um und lächelte ihr aufmunternd zu. Mit dem ausgestreckten Arm wies er auf ein gelb-rötliches Gebirge, das sich vor ihnen aus der öden, kahlen Landschaft, einer Mischung aus Sand und Felsen, erhob.

»Der Wadi el Muluk befindet sich dort in den Bergen!«

Sarah atmete auf. Sie sehnte sich nach Ruhe, einem halbwegs weichen, schattigen Lager und einem interessanten Buch. Schon längst hatte sie auf dem Ritt das Zeitgefühl verloren, weil sich die Umgebung scheinbar überhaupt nicht veränderte, seit sie sich aus Luxor und der unmittelbaren Nähe des Nils mit seinen üppigen grünen Feldern und Auen entfernt hatten. Nun aber, als sie dem Gebirge näher kamen und sie mit jedem Meter genauer die Struktur der Felsen erkennen konnte, weckte das ihre Lebensgeister. Sarah hatte nie zuvor Berge gesehen und die schroffen, teilweise steil, dann wieder sanft abfallenden, kargen Hänge wirkten erhaben und königlich. Sie reckte den Hals, um ja nichts zu verpassen.

Fast unmerklich kamen sie näher und Sarah erschrak fast, als vor ihnen zwischen den Bergen ein Durchgang auftauchte und sie ins Gebirge hineinritten. Ein deutlich erkennbarer Trampelpfad führte an der ebensten Stelle durch das Tal. Rechts und links von ihnen erhoben sich felsige Hügel, bedeckt von Geröll und Sand. Weiter unten waren sie sanft, mit gerundeten Kuppen, aber dahinter ragten fast senkrecht hohe Felsen auf, die man ohne Hilfsmittel nicht erklimmen konnte.

Auch durch die Hügel schlängelten sich, durch häufige Benutzung deutlich hell von ihrer Umgebung abgezeichnet, schmale Pfade. Sarah hatte bereits auf der Überfahrt gehört, dass sich im Wadi el Muluk schon seit Jahrzehnten zwielichtiges Gesindel auf der Suche nach Schätzen herumtrieb. Seit Napoleons Ägypten-Feldzug war es ganz besonders schlimm geworden, aber sie hatte nicht damit gerechnet, dass dort ein derart starker Durchgangsverkehr herrschte.

Professor Esubam folgte ihrem Blick und schien ihre Gedanken zu erraten.

»Ja … hier muss man sich beeilen, sonst haben die Grabräuber alle Relikte schon weggeschleppt, bevor unsereins überhaupt zu graben angefangen hat. Und dann verstaubt Jahrtausende alte Kultur irgendwo im dunklen Schrank eines Sammlers, statt dass die Menschheit davon lernen kann.«

So wie er es sagte, klang es, als trauere er um einen ihm nahestehenden Verwandten. Sarah konnte nicht anders, als ihm ein aufmunterndes Lächeln zuzuwerfen.

»Keine Sorge, András … wir werden schon genug für die Nachwelt bewahren!«

»Das Lager ist da vorn!«

Adil, der Karawanenführer, der so hager war, dass Sarah bei ihrer ersten Begegnung gedacht hatte, da käme ein mit Lumpen behängter Stecken daher, brüllte so laut, dass seine Ankündigung von den Bergen widerhallte. Mit seinem kunstvoll geschnitzten Stab zeigte er die Richtung an, und Sarah reckte den Hals, bis sie bemerkte, dass sie das gar nicht musste.

Das Lager, das aus einer Gruppe großer, weißer Zelte bestand, lag gut sichtbar auf einem der niedrigeren Hügel, der jedoch nicht durch eine abgerundete Kuppe, sondern ein langgestrecktes Plateau gekrönt wurde. Ein Stück weiter weg stieg der Berg dann wieder an und verlor sich in der Ferne.

Misstrauisch zog Sarah die Brauen zusammen.

»Da oben sind wir aber nicht sehr geschützt … wir könnten überfallen werden! Warum wird das Lager nicht tiefer im Tal aufgeschlagen?«

Professor Esubam drehte sich erneut zu ihr um und lächelte.

»Keine Angst, Sarah … ich würde nicht zulassen, dass dir etwas passiert. Ich habe sehr gute Männer zu unserem Schutz angeheuert. Es ist viel gefährlicher, das Lager im Tal eines Wüstengebirges aufzuschlagen. Glaub es oder nicht, es kommt sogar hier vor, dass es regnet. Wenn das passiert, kann der trockene Boden das Wasser nicht aufnehmen und alles strömt ins Tal, bildet einen reißenden Fluss, der alles fortspült. Es sind schon mehr englische Expeditionen in der Wüste ertrunken als verdurstet, und auch hier ist das schon passiert.«

Beeindruckt blickte Sarah András an. Zu Hause in London hatte es nicht viel gegeben, was sie nicht wusste, hatte sich in den Straßen ausgekannt wie in ihrer Westentasche. Hier wusste sie gar nichts über die Umgebung, war vollkommen auf Führung angewiesen. Irgendwie gefiel ihr dieses Gefühl nicht.

»Ertrunken, verdurstet … ich werde in diesem elenden Land auf die eine oder andere Art schon noch sterben …«

Amüsiert drehte Sarah sich nun ebenfalls im Sattel ihres Kamels um, damit sie ihren Vater ansehen konnte. Dr. Andrew O’Leary hatte lange mit sich selbst gehadert, Professor Esubams Drängen nachzugeben und Sarah nach Ägypten gehen zu lassen – und das nur unter der Bedingung, dass er selbst ebenfalls dabei wäre. Schon eine Woche nach der Abfahrt hatte er es bereut, aber jetzt gab es natürlich kein Zurück mehr!

»Du wirst schon nicht sterben, Papa«, versicherte ihm Sarah vergnügt, und alleine für den glücklichen Ausdruck auf ihrem Gesicht war Andrew dankbar, die Reise auf sich genommen zu haben.

Dennoch seufzte er vor Erleichterung, als er im Lager endlich mit Adils Hilfe von seinem Kamel steigen konnte. Sarah wanderte bereits zwischen den Zelten umher und konnte ihre Bewunderung nur schlecht verbergen. So luxuriös hatte sie sich das alles nicht vorgestellt! Ob die Londoner Geldgeber wohl wussten, wohin ihre finanziellen Mittel flossen? In den Zelten lagen sogar Teppiche auf dem Boden, und in dem ihren entdeckte sie einen Badezuber.

András Esubam stand ganz vorne am Rand des Plateaus und spähte in die Berge, die sie umgaben. Sarah schlenderte zu ihm hin. Die Sonne sank bereits und verschwand gerade hinter einem Gipfel, tauchte das Lager in Schatten. Erleichtert wickelte Sarah das weiße Tuch ab, das sie sich um den Kopf geschlungen hatte, und folgte Esubams Blicken mit den Augen.

»Befürchtest du, dass die Feinde schon auf der Lauer liegen?«

»Ich weiß es nicht«, murmelte der Mann, und Sarah hörte Anspannung in seiner Stimme. »Adil hat schon in Luxor etwas von einer Gruppe gebrabbelt, die sich hier irgendwo in den Bergen anscheinend dauerhaft verschanzt hat. Mir ist nicht ganz wohl bei dem Gedanken.«

Im selben Moment durchfuhr es Sarah wie ein Blitzschlag. Unwillkürlich schnappte sie nach Luft und sie sah sich irritiert um. Entdecken konnte sie niemanden, aber sie hatte dennoch das Gefühl, beobachtet zu werden, und zwar von jemandem, an den sie nicht mehr denken wollte, weil es so schmerzhaft war. Lange hatte sie nicht mehr an ihn gedacht, und jetzt war er plötzlich wieder in ihrem Kopf. Horatio Gordon. Der Mann, den sie so geliebt hatte. Aber er konnte nicht hier sein. Er war tot.

Doch genau dieser Mann lag nicht weit entfernt von ihr auf dem Plateau und schnappte ebenfalls nach Luft.

»Es kann nicht sein«, flüsterte er. »Du darfst nicht hier sein! Nicht in diesem Land, nicht mit diesem Mann.«

Langsam und vorsichtig drehte er sich wieder um und nahm seinen Beobachtungsposten ein. Er spähte wieder durch sein Fernrohr und erstarrte.

»Andrew? Was zum …?«

Auch Sarahs Vater war nun deutlich zu erkennen. Horatio konnte es nicht glauben. Was hatte dieser Ganove, dieser Scharlatan, den beiden erzählt, dass sie mit in dieses heiße, für Europäer absolut ungeeignete Land gekommen waren? Das galt es, herauszufinden. Horatio spürte mehr, als er es hörte, dass sich jemand von hinten näherte. Er nahm einen der kleinen Steine in seine linke Hand und klopfte ein bestimmtes Muster. Dann lauschte er. Die Antwort, die wenige Momente später geklopft wurde, stellte ihn zufrieden. Er wartete. Schon legte sich ein Körper neben den seinen. Horatio rückte ein wenig ab, es war zu nah für seinen Geschmack.

»Warum willst du meine Nähe nicht?«, gurrte die Stimme neben ihm. »Bin ich so hässlich?«

Horatio hätte am liebsten geschrien. Aber man durfte sie nicht bemerken. Stattdessen blickte er die Frau neben sich nur kurz an und legte einen Finger auf die Lippen, dann zeigte er nach unten. Die Frau verstand. Beide zogen sich zurück, außer Hörweite des Lagers. Horatio sah der Frau in die Augen.

Sie war nicht hässlich, im Gegenteil.

»Aset, du weißt, ich habe deinem Vater schwören müssen, dich niemals anzurühren.«

Aset lachte. »Er müsste es ja nicht erfahren!«

Horatio schüttelte den Kopf. Als Asets Vater, Sefu, ihn vor einigen Monaten halbverdurstet und fast wahnsinnig in der Wüste gefunden und mitgenommen hatte, musste er ihm nach seiner Genesung schwören, dass er Aset niemals zu nahe kommen dürfe. Und Sefu hatte ihm klargemacht, was passieren würde, wenn er es doch täte.

»Deine Männlichkeit wird in der Wüste neben deinen ausgestochenen Augen und deinem Leichnam verdorren!«

Aber selbst ohne diese Drohung: Horatio hätte Aset niemals berührt. Aus Respekt vor Sefu, aus Respekt vor der Kultur und … weil sein Herz nicht frei war. Aset sah ihn aus ihren großen, braunen Augen an.

»Also, was ist dort unten?«

»Wie zu erwarten war. Eine Gruppe Engländer. Aber ich muss mit deinem Vater reden. Ich glaube, diese dort«, er wies mit dem Finger in Richtung des Tals, »ist besser vorbereitet als die anderen, die ihr Glück versucht haben.«

Aset nickte.

»Er erwartet dich bereits. Er hat mir gesagt, er habe es im Traum gesehen, dass eine große Gefahr auf lodernden Flammen zu uns kommen wird.«

Horatio fror plötzlich. Lodernde Flammen … flammend rotes Haar?

Aset riss ihn aus seinen Gedanken.

»Ich werde so lange hier wachen. Beeil dich!«

Horatio nickte und lief los. Nicht weit von hier war sein Reittier angebunden. Obwohl auch er, wie Sarah, ein Pferd vorgezogen hätte, so hatte er doch recht schnell die Vorteile dieses Wüstenschiffes erkannt. Nach einer knappen Stunde traf er in der Oase ein und eilte zu Sefu, der ihn aus sanften, grauen Augen ansah.

»Ah! Da bist du ja.«

Er betrachtete Horatio genau und nickte zufrieden. Er hätte sofort erkannt, wenn Aset und der »Inglis«, wie ihn alle nannten, sich zu nahe gekommen wären.

»Was hast du zu berichten?«

Horatio setzte sich und nahm dankend den Tee entgegen, der ihm gereicht wurde. Er trank einen kleinen Schluck, um seine Kehle zu befeuchten.

»Sefu, ich glaube, es ist dieses Mal sehr ernst. Es sind Engländer, aber das wussten wir bereits. Doch ich kenne den Anführer, ich bin ihm bereits begegnet, an einem anderen Ort, in meinem früheren Leben.«

»Du denkst, sie wollen den Atem des Nophta stehlen?«

»Ich fürchte, genau deshalb sind sie hier. Der Anführer ist ein Professor Esubam. Ich habe ihn in London kennengelernt und er ist ein Mann, der nicht aufgibt. Wenn er vom Atem gehört hat, dann will er ihn finden und für seine Zwecke nutzen. Aber nicht um der Menschen willen, um sie zu heilen, sondern nur, um Geld zu verdienen.«

»Erzähl weiter. Ich nehme an, Aset hat dir von meinem Traum erzählt?«

Horatio stockte. Doch dann erzählte er weiter.

»Bei diesem Esubam sind zwei Gelehrte, ein Mann und seine Tochter. Beide kennen sich in der Medizin hervorragend aus. Ich glaube, er hat sie nur mitgenommen, um herauszufinden, ob es wirklich dieses Heilmittel gibt.«

Sefu sah ihn nur an, sagte nichts, und Horatio fühlte sich genötigt, eine Erklärung abzugeben.

»Ja, Sefu. Ich kenne die beiden. Ich war … mit dieser Frau … der Tochter …«

Sefu hob die Hand.

»Du musst es mir nicht sagen. Ihr gehört dein Herz, habe ich Recht?«

Horatio nickte.

»Ich habe es, als ich dich gefunden habe, gewusst. Du hast immer nur einen Namen gemurmelt, als du im Fieber lagst. ›Sa’arah‹ kam immer wieder über deine Lippen.«

»Sarah. Ja. So heißt sie.«

Sefu lächelte.

»Und genau darum habe ich dir das Versprechen abgerungen. Verstehst du mich?«

»Sefu, du bist sehr weise. Doch was machen wir jetzt?«

Der Mann erhob sich.

»Du weißt, die Bruderschaft des Nophta hat eine Aufgabe. Wir haben geschworen, niemanden den Atem des Nophta finden zu lassen. Wir selber wissen nicht, wo und was es eigentlich ist. Wir wissen nur, es bringt Verderben in die Welt. Seuchen und Krankheit. So ist es uns überliefert. Wenn wir das Gefühl haben, dass sie der Wahrheit zu nahe kommen …«

Er sprach es nicht aus, aber Horatio verstand. Zur Not würde die gesamte Expedition unter seltsamen Umständen verschwinden. Es wäre nicht die Erste. Er erhob sich.

»Ich werde weiter beobachten.«

»Ich möchte, dass du Nkosi und Hanbal mitnimmst. Wenn es so ist, wie du sagst, dann wird es gefährlich. Und ich will nicht, dass etwas geschieht, was später zu Problemen führt.«

Horatio verbeugte sich leicht und verließ das Zelt. Eine Stunde später war er zurück auf seinem Platz. Aset kehrte zur Oase zurück. Horatio war sich sicher, dass die beiden Männer eher auf ihn als auf die Expedition achten sollten.