Читать книгу Flamme Rouge - Daniel Lenz - Страница 17

На сайте Литреса книга снята с продажи.

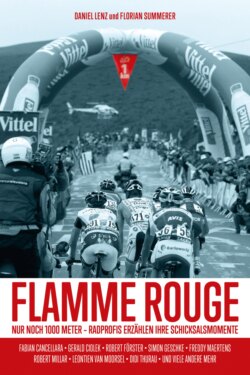

ОглавлениеDIE GESCHICHTE DER FLAMME ROUGE

von Feargal McKay

Die Flamme Rouge – ein rotes Stoffdreieck, das im Englischen oft als »Red Kite« und im Deutschen auch als »Teufelslappen« bezeichnet wird – signalisiert die finalen 1.000 Meter eines Radrennens und wurde erstmals bei der Tour de France 1906 eingesetzt.

In den ersten Jahren der Frankreich-Rundfahrt war der Zieleinlauf von Etappen immer wieder wegen störender Zuschauer im letzten Moment verlegt worden. So endeten beispielsweise die Marseille-Etappen der Tour de France 1903 sowie 1904 jeweils im Vorort Saint-Antoine, rund zehn Kilometer nördlich des Zentrums der südfranzösischen Metropole. 1905 wurde entschieden, dass das genaue Ziel der Etappen deshalb nicht mehr vorab bekanntgegeben wird. Die Ziellinie würde zwar ganz in der Nähe des Etappen-Zielorts liegen, nur wenige Kilometer entfernt, aber die Fahrer würden erst in dem Moment vom genauen Ziel erfahren, wenn sie Georges Abran am Streckenrand erblickten: den Mann, der sie beim Start mit einer gelben Fahne auf die Reise schickte und sie in diesem Jahr nun auch mit der Fahne im Ziel willkommen hieß.

Der Plan ging insofern auf, als er verhinderte, dass Fans den Zieleinlauf störten. Für die Fahrer jedoch klappte dieses Verfahren nicht so gut. Nach der fünften Etappe nach Nîmes legte Lucien Petit-Breton eine Beschwerde ein. Er hatte eine Fahne am Streckenrand mit der offiziellen Zielfahne verwechselt und seinen Sprint an ihr ausgerichtet – statt an der von Georges Abran geschwenkten Fahne. Am Ende wurde er nur Vierter.

Für die Fahrer war die Reihenfolge ihres Zieleinlaufs insofern besonders wichtig, als die Wertung nach den ersten beiden Austragungen der Tour de France umgestellt worden war: Basis war nun nicht mehr die benötigte Fahrzeit, sondern ein neues Punktesystem. Der erste Fahrer im Ziel erhielt einen Punkt, der zweite zwei, der dritte drei und so weiter. Wer mehr als fünf Minuten nach dem zuletzt über den Zielstrich gerollten Fahrer ins Ziel kam, erhielt einen zusätzlichen Punkt. Der Fahrer, der am Ende am wenigsten Punkte gesammelt hatte, war der Gesamtsieger der Rundfahrt. Wenn also zwei oder drei Fahrer gemeinsam ins Ziel kamen, konnte ihre Reihenfolge das Endergebnis entscheidend beeinflussen.

In der Veranstalterzeitung »L’Auto« musste Petit-Breton lesen, dass er selbst den Fehler zu verantworten habe; er hätte wissen müssen, dass nur die von Abran geschwenkte Fahne zählt. Dennoch entschieden die Veranstalter im Folgejahr 1906, das Ende der Etappen besser zu markieren als mit Abran und seiner kleinen gelben Fahne: Oberhalb der Ziellinie würde ein weißes Banner angebracht werden, während ein Kilometer vor dem Ziel eine rote Flagge – die drapeau rouge – aufgehängt werden sollte.

Zuvor war solch eine Markierung des letzten Kilometers nicht nötig gewesen. Eintagesrennen endeten oft im örtlichen Velodrom, während Zielankünfte von Etappenrennen auf der Straße noch die Ausnahme waren. Die Notwendigkeit ergab sich also erst durch die Entscheidung der Tour-Organisatoren, das genaue Etappenziel vorab nicht zu enthüllen, und durch die Probleme, die dadurch entstanden.

Im Laufe der Zeit wurde aus der drapeau rouge die flamme rouge, und als solche wurde sie international zum festen Bestandteil des Radsport-Vokabulars, weil sie auch bei anderen Rennen eingesetzt wurde. Die Flamme Rouge etablierte sich gewissermaßen als radsportliches Äquivalent der Glocke, die in der Stadionleichtathletik bei Laufwettbewerben traditionell die letzte Runde einläutet.

Die Verbindung zwischen der Flamme Rouge und der Sicherheit der Fahrer war hingegen für viele, viele Jahre nicht entscheidend. Das änderte sich erst 1972.

In jenem Jahr stürzte Eddy Merckx auf der dritten Etappe der Fernfahrt Paris–Nizza von Autun nach Saint-Étienne rund 60 Meter vor der Ziellinie. Der Belgier trug zu diesem Zeitpunkt das Weiße Trikot des Gesamtführenden und hatte bereits die drei Austragungen des Rennens zuvor gewonnen – was damals ein Rekord war. Merckx war fest entschlossen, den vierten Sieg in Folge davonzutragen, kämpfte bei den Zwischensprints und im Finale darum, so viele Bonifikationen wie möglich zu sammeln. In Saint-Étienne schien er für seinen Eifer aber einen hohen Preis zu zahlen: 47 Sekunden dauerte es, bis er sich nach seinem Sturz vom Boden aufraffen und die Ziellinie passieren konnte.

Der neue Renndirektor Jacques Anquetil verschaffte Merckx, mit der Unterstützung der Rennkommissäre, jedoch kurzerhand einen Freifahrtschein: Der Mann in Weiß wurde schließlich mit der gleichen Zeit gewertet wie die Gruppe, mit der er vor seinem Sturz unterwegs war.

Schon seit den Tagen der allerersten Etappenrennen hatten Organisatoren gelegentlich die Zeit für die Wertung der Fahrer schon vor der Ziellinie genommen. Wenn Etappen, wie so häufig, mit einigen Runden im örtlichen Velodrom endeten – eine gute Gelegenheit, mehr Geld mit Radrennen zu verdienen –, waren darunter auch gefährliche Zieleinläufe. Indem die Veranstalter die Zeit noch vor dem Stadion stoppten, konnten sich die Fahrer auf ihre Show auf der Radrennbahn konzentrieren, statt sich Gedanken über die Gesamtwertung zu machen. Außerdem schützten die Organisatoren so auch die Fahrer weiter hinten im Feld, wo es bei der Einfahrt ins Velodrom häufig zu Staus kam. Auch heute noch ist dies gängige Praxis, beispielsweise bei engen Zielankünften der Tour of California. Ähnlich ist es bei der Schlussetappe der Tour de France, wo eine Regel die Zeitnahme bereits beim ersten Überqueren der Ziellinie ermöglicht, falls das Wetter regnerisch ist und das Kopfsteinpflaster auf den Champs Élysées rutschig erscheint.

Was jedoch bei Paris–Nizza 1972 passierte, war ganz anders gelagert. Hier ging es nicht um Sicherheitsvorkehrungen, die schon im Vorfeld des Rennens so entschieden und kommuniziert worden waren. Die Merckx-Regelung wurde wegen besonderer Umstände getroffen, quasi aus der Luft gegriffen. Verständlicherweise waren nicht alle mit der Entscheidung des Renndirektors Jacques Anquetil einverstanden, besonders nicht Jean Leulliot, der Organisator des »Rennens zur Sonne«. Wie viele andere Veranstalter von Radrennen reagierte er genervt darauf, dass Merckx so oft gewann. Und so setzte er 10.000 Franc (heute etwa 1.500 Euro) Kopfgeld auf Merckx aus, das sich schließlich Raymond Poulidor sicherte. Der »ewige Zweite« gewann auf der abschließenden Etappe das Zeitfahren zum Col d’Èze und stahl Merckx so das Weiße Trikot mit einem Vorsprung von gerade mal sechs Sekunden im Gesamtklassement.

Andere kommentierten die Entscheidung zugunsten von Merckx mit Wohlwollen. Die bei Paris–Nizza getroffene Regel wurde dann auch bei anderen Etappenrennen eingeführt und schließlich offiziell im Regelwerk verankert: Der letzte Kilometer wurde zur Sicherheitszone, deren Beginn durch die Flamme Rouge markiert wurde. Außer beim Zeitfahren oder bei Bergankünften galt seitdem: Wenn Fahrer in diesem Streckenabschnitt wegen eines Sturzes oder mechanischer Probleme Zeit verloren, wurden sie mit der gleichen Zeit gewertet wie die Gruppe, zu der sie zuletzt gehörten.

Die Einrichtung dieser Sicherheitszone auf dem letzten Kilometer trug dazu bei, den Bedürfnissen zweier unterschiedlicher Fahrertypen bei Etappenrennen gerecht zu werden: einerseits den Sprintern und Etappenjägern, die auf den Tagessieg aus sind, andererseits den Fahrern mit Ambitionen aufs Gesamtklassement. Und doch entstanden so neue Probleme: Wenn Anquetil und die Kommissäre Nachsicht zeigen konnten, als Merckx in Saint-Étienne 60 Meter vor der Ziellinie stürzte – was wäre, wenn ein Fahrer unmittelbar vor der Flamme Rouge zu Fall käme?

Veranschaulichen lässt sich dies anhand einer weiteren Episode bei Paris–Nizza, die sich elf Jahre nach Merckx’ Sturz in Saint-Étienne zutrug. Sean Kelly ging 1983 als Titelverteidiger ins »Rennen zur Sonne«, erwischte jedoch einen schlechten Start. Nachdem er im Prolog bereits fünf Sekunden auf seinen Widersacher Eric Vanderaerden eingebüßt hatte, stürzte der Ire auf der ersten Etappe 150 Meter vor der Flamme Rouge, als das Peloton gerade in Lancy einfuhr. Anquetil war immer noch Renndirektor und wollte Kelly gegenüber genauso großzügig sein wie gegenüber Merckx ein Jahrzehnt zuvor. Doch diesmal waren die Kommissäre anderer Meinung: Kelly war außerhalb der Sicherheitszone gestürzt, und sie waren nicht bereit, diese für ihn zu verlängern. Der irische Vorjahressieger trat die zweite Etappe von Platz 96 im Gesamtklassement an – eine Bergetappe, auf der er vorne dabei sein musste, um die letzte Hoffnung auf einen Sieg nicht gänzlich zu verspielen. Dem Sprintspezialisten Kelly gelang dies tatsächlich, und später überlistete er auf der vorletzten Etappe seine Konkurrenten am Col du Tanneron, um sich seinen zweiten von insgesamt sieben Siegen in Folge bei Paris–Nizza zu sichern.

Kelly gab dem Sprinter-Konkurrenten Vanderaerden damals die Schuld an seinem Sturz. Im Laufe der Jahre nahmen das Tempo und die Aggressivität rivalisierender Sprinterzüge immer weiter zu, was dazu führte, dass die gefährlichen Abschnitte im Finale immer länger wurden. Als Antwort darauf wurde die Sicherheitszone in der Saison 2005 von der Flamme Rouge abgekoppelt und von einem auf drei Kilometer ausgeweitet.

Einigen reicht dies immer noch nicht, sie verlangen weitere Änderungen: Es gibt Forderungen, die Sicherheitszone auf fünf Kilometer auszudehnen oder die Zeiten schon zum Beginn der Sicherheitszone zu stoppen, um den Rest der Etappe allein der Show der Sprinter zu überlassen. Dan Martin ist einer der Fahrer, die sich für den letztgenannten Vorschlag stark machen. In einer seiner Tour-Kolumnen für die »Irish Times« schrieb er 2013, die Rennorganisatoren sollten »die Zeit drei Kilometer vor der Ziellinie werten, damit sich die Fahrer mit Ambitionen auf das Gesamtklassement danach keine Sorgen mehr machen müssen. Die Sprinter können dann ihr Ding machen, und wir können ihnen das überlassen.«

Andere wiederum gehen davon aus, dass die Einrichtung einer Sicherheitszone letztlich für eine Art Rationalitätsfalle bei Etappenrennen gesorgt hat, indem sie Fahrer dazu verleitet, noch mehr Risiken einzugehen. Eine Gruppe US-amerikanischer Wissenschaftler zeigte in einer Studie, dass die Zahl der Stürze auf den letzten drei Kilometern nach der Ausdehnung der Sicherheitszone im Jahr 2005 zugenommen hat.

Welcher Weg auch immer eingeschlagen werden mag: Die Flamme Rouge wird heute nicht mehr primär mit der Sicherheitszone assoziiert, wie dies zwischen 1972 und 2005 der Fall war. Stattdessen hat sie sich wieder ihrer ursprünglichen Bedeutung kurz nach ihrer Einführung 1906 zugewandt: ein visuelles Zeichen für die Fahrer, dass sie jetzt aufmerksam sein müssen. Wie ihr Vorläufer aus der Leichtathletik, die Schlussglocke, signalisiert sie, dass die Zeit knapp wird. An der Spitze des Fahrerfeldes sorgt sie für einen Adrenalinschub, sowohl bei den Fahrern als auch den Fernsehzuschauern. Und selbst am Ende des Pelotons hat sie einen psychologischen Wert. Um den Titel eines Buches von Tim Hilton aus dem Jahr 2004 zu zitieren: One More Kilometre and We’re in the Showers – Nur noch ein Kilometer, dann stehen wir unter der Dusche.

Feargal McKay ist Autor des Buches »The Complete Book of the Tour de France« (Aurum Press, 2014). Seit fast zehn Jahren rezensiert McKay außerdem für die Webseite »Podium Café« Bücher zum Thema Radsport.