Читать книгу Tales of Beatnik Glory, Band I-IV (Deutsche Edition) - Ed Sanders - Страница 34

На сайте Литреса книга снята с продажи.

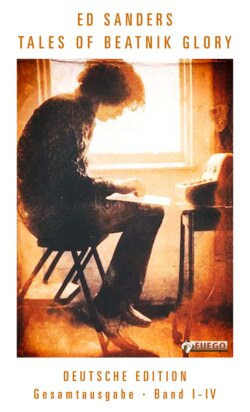

DIE MINDSCAPE GALLERY

ОглавлениеSie hiess Louise Adams, war zweiundzwanzig und studierte am Cooper Union College, wo sie sich auf Holzskulpturen spezialisiert hatte. Außerdem beschäftigte sie sich mit handbemalter Töpferei. Aber mehr als alles andere fühlte sie sich zum Malen berufen und was dabei herauskam, war nicht einmal schlecht. Die größten Schwierigkeiten hatten ihre Alten gemacht, die nur von einem Wunsch beseelt waren: dass sie diesen Fatzke Murray, Spross eines Immobilienimperiums, heiratete. Und um ihrem Wunsch explizit Ausdruck zu verleihen, warfen sie einfach ein paar von Louises Bildern weg. »Du hast uns das Herz gebrochen. Nach allem, was wir für dich getan haben!« Heirate endlich, sollte das heißen. »Du schaffst es ja doch nie allein. Wir leben nun mal in einer Männerwelt«, faselte ihre Mutter. »Nimm, was du kriegen kannst!«

Sie hatten unrecht und die Gemeinheit, Louises Bilder wegzuschmeißen, kostete sie ihre Anwesenheit draußen in Patchogue. Mülltonnenweise kippte sie ihre Sachen auf den Sperrmüll und behielt nur ein Bett, den Plattenspieler, ihre Bücher und Malutensilien. Dann zog sie in die Lower East Side, um dort zu malen. Sie gab ihren Eltern noch den guten Rat, sie ja in Ruhe zu lassen; alle weiteren Kommunikationsversuche und ebenso alle Angebote finanzieller Unterstützung wurden ignoriert. Dann beantragte sie eine geheime Telefonnummer und riss als erstes den Aufkleber mit ihrer Nummer von der Wählscheibe ab.

Die Alten versuchten dann auch nur ein einziges Mal, sie in ihrem neuen Apartment zu besuchen. Als sie sich vor der Tür bemerkbar machten, stieg sie in Windeseile aus ihren Kleidern und machte die Tür auf. »Hi Paps. Hi Mom, kommt rein. Ach ja ... ich möchte euch meinen Freund Big Brown vorstellen, er kommt in ein paar Minuten vorbei. Ihr werdet bestimmt begeistert von ihm sein.« Die einzige Antwort ihrer Mutter war ein Schauder. Louise würde ja wohl nicht riskieren, dass ausgerechnet ihre Eltern sie in den Knast verfrachteten, also rollte sie erst mal einen Joint. Als sie ihn angezündet hatte, machte sie einen tiefen Zug und behielt den Rauch in der Lunge. »Wollt ihr Mal?« — bei jedem Wort, das sie hervorstieß, strömten Wolken von Haschisch aus ihrem Mund. Als sie den J. ihrem Vater anbot und sich dabei nach vorn beugte, streifte ihre nackte Brust den Mantel ihrer Mutter, den diese während des kurzen Besuchs anbehielt.

Louise musste das Cooper Union bald aufgeben. Aber das fand sie auch ganz okay; sie hatte sowieso die Nase voll davon, Schulmädchen zu sein, und außerdem brachte sie es einfach nicht, die miesen Talente ihrer Lehrer gebührend zu würdigen, denn sie wusste ganz genau, dass sie selbst eine bessere Künstlerin war als jeder einzelne von denen.

Sie war groß, etwa einsfünfundachtzig, und sehr schmal. Zäh und energisch. Als sie aus Patchogue nach New York geschneit kam, gehörte sie von Anfang an zu den begehrtesten und am meisten umschwärmten Freundinnen der Künstlerszene in der East Side. Aber es machte ja auch soooo viel Spaß, die vielen Geheimnisse des Körpers zu erforschen; und mindestens genauso gern hing sie in Stanley’s Bar, Ecke Zwölfte Straße und Avenue B herum. Es gab auch nie den üblichen Stunk mit ihren neuen Freunden, etwa wenn sie im Lauf der Zeit eifersüchtig oder besitzergreifend wurden. Sie hatte sich nämlich angewöhnt, ständig und auffällig darüber zu sticheln, die Stirn zu runzeln oder Witze zu reißen. Außerdem stellte sie in Bezug auf ihre Freunde schnellstens einen Regelkatalog auf, der ihr einerseits ein ungestörtes Privatleben und andererseits möglichst viel Abwechslung garantierte.

Louise glaubte an die East Side. In ihrer rebellischen Raserei wäre sie nicht eine Sekunde auf die Idee gekommen, sich von einem Mann, in den sie verliebt war, demütigen zu lassen. Oder gar von einem ihrer Künstlerbrüder, die ja schließlich auf derselben Seite der Barrikaden kämpften wie sie selber.

Als Louise fast ein Jahr in der East Side wohnte, lernte sie Barton MacIntyre kennen, ebenfalls Maler. Bald hatte sie ihn soweit, dass er ihr seine glühende Liebe gestand, und damit war er in den ziemlich umfangreichen Kreis von jungen Männern aufgenommen, die alle das Gleiche behaupteten.

Zuerst war sie fasziniert von seiner Energie und offensichtlichen Hingabe an die Kunst. Barton MacIntyre kämpfte zehn bis elf Stunden am Tag für seinen großen Durchbruch — er produzierte Bilder am laufenden Band. Jessas, wie sehnte er sich nach Erfolg! MacIntyre war sechsundzwanzig, breitschultrig und am ganzen Körper behaart. Er war circa ein Meter achtundachtzig groß und brachte ungefähr zweihundertfünfundzwanzig Pfund auf die schwankende Waage. Und wo wir grade bei Haaren sind — Bartons Brust und Arme sahen aus wie eine explodierte Augenwimpernfabrik auf seiner kalkweißen Haut. Im Gesicht dominierten die breite Nase mit ihren gewaltigen Nasenlöchern und ein langer, sorgfältig gepflegter Bart. Seine Mähne fing allerdings bereits an, sich zu lichten.

Bartons tägliches Outfit bestand aus ausgebeulten braunen Sweet-Orr-Kordhosen und einem sportlichen Jackett. In seiner Jackentasche schleppte er ständig eine Krawatte für Notfälle mit sich herum. Schließlich konnte man nie wissen, ob man nicht plötzlich zu einer wichtigen Besprechung uptown gebeten wurde, Mann, bei der möglicherweise eine Ausstellung oder ein Geschäft raussprang.

Auf seine Klamotten war er allerdings schon immer sehr bedacht gewesen. Er hatte einen ganzen Schrank voll, fünfzehn blaue Arbeitshemden, fünf oder sechs graue und braune Jacketts, alle aus Baumwolle oder Kordstoff. Der Fußboden war überhäuft mit verschiedenen Schuh- und Mokassinsorten von Abercrombie & Fitch oder aus dem Bean-Katalog. Er war weit davon entfernt, sich dem gerade herrschenden Künstlerstil zu verschließen.

Louise dagegen liebte langärmelige Blusen mit Bändern, die man an den Ärmeln und am Hals auf- und zubinden konnte. Eines Tages entdeckte sie ein paar Schneiderinnen in der East Side, unter ihnen auch Madame Braznick, die an der Siebten Straße Ost einen Laden für handgearbeitete Tanzstiefel und ukrainische Kleider führte. Als sie die zum ersten Mal sah, flippte sie aus und bestellte mindestens zehn Stück auf einmal; viele waren über und über mit Blumen bestickt.

Weihnachten, nachdem sie Barton kennengelernt hatte, ließ sie bei Madame Braznick einen langen schwarzen Kosakenmantel für Barton anfertigen. Auf beiden Seiten der Brust waren Patronentaschen aus Stoff eingearbeitet, in denen selbstgemachte, mit Blumen bestickte Hülsen steckten. Barton weigerte sich strikt, das Ding anzuziehen. Noch in derselben Nacht schleppte er es mitsamt Geschenkschachtel rüber in Stanley’s Bar, wo er es seinen Freunden vorführte: wiehernd vor Lachen und verächtlich schnaubend.

Barton war geradezu süchtig nach Ausstellungseröffnungen. Daher sorgte er dafür, dass er uptown in den Adressenkarteien von so ziemlich allen Galerien und Museen vertreten war. In den frühen sechziger Jahren stürzte er von einer Galerie in die nächste und kriegte auf diese Weise vier oder fünf Vernissagen an einem Abend mit. Für ihn war das Inspiration. Er brauchte so etwas. Die unvergleichlichen Lofts mit ihren kaputten Fensterscheiben, die halbfertige Kunst an den Wänden, die irrationalen Wutanfälle — das alles ließ sich ertragen, wenn nur dieser kleine Kobold mit seiner farbenbeklecksten Baskenmütze da hinten am anderen Ende des Regenbogens ihm eines Tages ein dickes Bündel Scheine in die Hand drücken würde.

Was es auch immer mit seiner heimlichen Geldgier auf sich hatte, äußerlich achtete er peinlichst darauf, stets das Image gepflegter Wildheit zu verbreiten und gerade das »korrekte« Maß an verrückten Ideen, Drogenmissbrauch, Alkoholismus und vorgetäuschtem Ausflippen zur Schau zu stellen. Sein Ego kam manchmal ganz schön in Wallung. Und das war es auch, womit Louise Adams sich identifizieren konnte.

Barton sah alles, was er schuf, so ziemlich als das Größte von der Welt an. Er arbeitete übrigens nach der Rahmentheorie. Seine Produktionen wurden als erstes in einen Rahmen gesteckt. Wenn er eine Skizze von irgendetwas zeichnen wollte, machte er vorher einen Entwurf mit verschiedenen Ideen für die Skizze. Dieser Entwurf der Skizze wurde gerahmt, signiert und datiert, genau wie die Skizze selbst. Ob es irgendwelches Gekritzel war oder Telefonnummern, bei Barton MacIntyre wurde alles gerahmt. Bald hatte er die Wohnung seiner Mutter in Riverdale in ein einziges Lager von Bilderrahmen verwandelt.

Eine Serie von Arbeiten gab es allerdings, die warf sogar er weg — und zwar die Blätter, auf denen er geübt hatte, seine Unterschrift zu verbessern. Das Hauptproblem war, dass er insgeheim davon überzeugt war, dass man mit dem Namen MacIntyre niemals einen wirklich großen Treffer in der Kunstszene von New York landen könnte. Lange grübelte er darüber nach, wie er sich anders, sagen wir mal, erfolgreicher nennen könnte; zum Beispiel schwebte ihm einer vor, der auf einen Vokal endete. Aber zum Schluss beschloss er, doch bei dem alten Namen zu bleiben, und zwar nach folgender Überlegung: Teufel noch mal, ich steh sowieso kurz vorm Durchbruch. Ich bin sozusagen der bekannteste Maler in der ganzen Szene, also kann ich den Erfolg auch genauso gut als MacIntyre genießen.

Dann verbrachte er noch ungefähr ein Jahr lang damit, seine Signatur zu verbessern. Er wollte, dass sie so cool und individuell wirkte wie die von Picasso, Braque, Dalí oder Miró. Seit seinen Highschool-Tagen verwendete er schon die Unterschrift Barton MacIntyre II. Aber er hasste ihren Anblick, weil sie sich seit seinem Abschlussjahr überhaupt nicht mehr verändert hatte.

Zuerst ließ er das II weg. Auch nicht viel besser. Wenn er doch bloß aus dem »MacIntyre« selbst ein Kunstwerk machen könnte, wäre er der glücklichste Mann auf der ganzen Welt. So kam es, dass er wochenlang mindestens fünfzigmal am Tag seinen Familiennamen krakelte oder malte. Dabei konsultierte er dicke Walzer über Handschriften- und Persönlichkeitsmerkmale, die damals gerade im Schwange waren, und war ganz entsetzt, als er las, was die Analyse seiner derzeitigen Unterschriftsmethode über seine Persönlichkeit verriet. Daraufhin änderte er sie drastisch. Schließlich blieb er bei einer schwungvoll-verschnörkelten Signatur, die er mit verbundenen Augen hinkriegte. »Eleganter als Braque, energischer als Picasso«, stellte er zufrieden fest.

Er mietete eine seiner Meinung nach traumhafte Wohnung, ein sogenanntes »Schachtel«-Apartment mit vier Zimmern, die sich vom Eingangsflur aus nach verschiedenen Richtungen öffneten. Das war ein bedeutender Vorteil gegenüber den »Eisenbahn«-Wohnungen, wo man immer erst durch alle anderen Zimmer latschen musste, wenn man ins letzte wollte, und die überhaupt keine Spur von Privatleben zuließen. Er war überglücklich. Er kam an die Wohnung, als sein Vormieter, ein Rentner aus Lettland, von seinen Angehörigen abtransportiert und in eine der vielen sogenannten »zauberhaften Rentnerfreizeit-Kolonien« verfrachtet wurde.

Barton fand es »irre«, das ganze Apartment genau so zu lassen, wie es war. Der Alte musste ein Kachelfreak gewesen sein. Das gesamte Badezimmer — Fußboden, Decke und Wände — war mit 5 cm großen, pastellfarbenen Keramikkacheln gepflastert. Und nicht nur das, auch in Schlaf- und Wohnzimmer waren Decke und Fußböden völlig damit verkleistert. Barton ließ die Möbel des Alten stehen und räumte nur das Zimmer mit dem Blick auf den Tompkins Square Park. Ein ganzer Haufen Bilder wurde davon inspiriert, dass Barton in den Park hinunterstarrte und sich vorstellte, wie sabbernde Dinosaurier es da unten im wabernden Nebel miteinander trieben.

Trotz alledem betrachtete Barton seine Tompkins-Square-Bude eigentlich nur als vorübergehende Unannehmlichkeit, die er auf dem Weg zum Erfolg nun mal auf sich nehmen musste. Das Bild des oben erwähnten Kobolds mit seiner farbenbeschmierten Baskenmütze ging ihm nicht aus dem Kopf, ebensowenig wie das leicht kratzende Geräusch, das entsteht, wenn Bankiers Schecks unterschreiben oder wenn man auf Segeljachten Kokain durch elfenbeinerne Röhrchen schnieft. Ein Haus in P-Town, ein Haus in East Hampton, ein Haus außerhalb von Paris. »Häuser«, heulte er, wenn er völlig betrunken die Avenue B hinunterstolperte, »Häuser!«

Als Barton MacIntyre merkte, dass er sich in die Malerin Louise Adams verliebt hatte, schaltete er zuallererst sämtliche Rivalen aus.

Er belagerte Louise. Zum Beispiel gewöhnte er sich an, ans Telefon zu gehen, wenn er bei ihr war, und mit allen Tricks zu versuchen, männliche Anrufer abzuwimmeln. Er verbrachte soviel Zeit mit ihr, wie er nur rausschinden konnte. Bei den Stammkunden von Stanley’s Bar und in den umliegenden Cafés verbreitete er die wildesten Gerüchte. Und zu ihrer eigenen Überraschung merkte sie, dass sie diesen schwitzenden, ruppigen Affenmenschen tatsächlich tolerierte, obwohl er sein Bestes tat, um alle ihre Liebhaber zu vertreiben. Sie glaubte an seine Liebe und fing sogar probeweise an, sich ein bisschen daran zu gewöhnen. Zum Dank schenkte sie ihm nicht nur ihre Zärtlichkeit, sondern vertraute ihm auch alle ihre Pläne und Sorgen an.

Geldmangel war in diesen Zeiten ihr größtes Problem. Deshalb hatte sie in der Wohnung ihre Töpferscheibe aufgebaut und konnte außerdem den Ofen im Cooper Union College benutzen. Verschiedene Läden im West Village nahmen ihre Vasen, Kannen und Töpfe in Kommission, und sie verkauften sich nicht schlecht. Geschickt bemalte sie sie mit ornamentalen Waldszenen und entstellten Teufelchen, die die Gesichter bekannter Künstler der Zeit trugen.

Dann kriegte sie eines Tages die Chance, ein Ladenlokal an der Neunten Straße Ost zwischen Avenue B und First Avenue zu mieten, für fünfundvierzig Dollar im Monat. Sie stellte sich vor, im rückwärtigen Teil zu wohnen und vorn ihre Arbeiten zu verkaufen. Dem Gesetz nach war sie sogar dazu verpflichtet, das Ladenlokal auch tatsächlich als Laden zu benutzen. Weiter hinten, dicht unter der Decke, baute sie ein riesiges Hochbett. Dann scheuerte sie die Farbe von den Ziegelwänden und brachte sie auf Hochglanz. Im Schweiße ihres Angesichts installierte sie eine Duschkabine von Sears & Roebuck. Aus alten Brettern bastelte sie sich Regale für ihre Töpfereiprodukte und zog eine Trennwand zwischen den Laden und das Wohnquartier. Der hintere Teil erfüllte ihre kühnsten Träume: Endlich hatte sie Platz genug für alles, Bilder, Holzskulpturen und Steingutarbeiten.

Sie hatte keine Ahnung, wie gut ihre bemalten Keramikvasen tatsächlich waren. Im allgemeinen verließ sie sich auf die Anerkennung ihrer Freunde, unterschätzte sie aber — und sich selbst gleich mit. So kam es, dass sie Vasen oder Kannen, für deren Fertigstellung sie wochenlang gebraucht hatte, für fünf bis zehn Dollar das Stück abgab. Sie waren bald ausverkauft und sie hatte eigentlich nicht vor, noch mehr von diesen unfertigen Gebilden auszuspucken. Andererseits brauchte sie dringend Geld und so platzierte sie zögernd die ersten paar Bilder vorn im Laden und im Schaufenster, wieder zu unglaublich bescheidenen Preisen. Innerhalb der ersten Woche verkaufte sie zwei Bilder und war überglücklich. An diesem Abend spendierte sie ihren Freunden bei Stanley’s eine Runde nach der anderen. Dann kaufte sie sich eine Ladung Leinwand, diverse Extrapinsel und -farben und bei Madame Braznick ein Paar rote Tanzstiefel.

Barton MacIntyre verfolgte diese Entwicklung mit leichter Besorgnis. Die Töpferidee und den verrückten Laden unterstützte er voll und ganz, aber dieser Absatz an Bildern jetzt, also der war unfair. Deshalb ermutigte er sie ständig, doch wieder zu töpfern. Zum Beispiel nahm er eine Vase in die Hand und erklärte: »Also hör mal, das sieht ja echt gut aus, fast schon vollkommen!«, während er gleichzeitig verstohlen seine Augen über die Reihe ihrer neuen Bilder schweifen ließ.

Eine halbe Treppe mit Stufen aus schwarz angestrichenem Eisen führten zum Eingang des Ladens hinunter. Er trug das gepriesene Stück hinüber zum Schaufenster und meinte: »Warum hängst du’s nicht einfach an ein paar Strippen ins Fenster?«, während sie gerade damit beschäftigt war, eine Schicht Schmirgelpapier auf die Schleifmaschine zu nageln.

»Verdammt noch mal! Das soll eine Galerie für Bilder werden! Bilder! Kein Keramikstudio!« Und damit feuerte sie die Schleifmaschine in die nächste Ecke und riss ihm die Vase aus der Hand.

Bei einer anderen Gelegenheit fuhr er mit den Fingern über eine ihrer geschnitzten Holztafeln, Teil einer Serie aus langen Walnussbrettern mit kompliziert eingearbeiteten menschlichen Figuren und einer Slum-Szenerie im Hintergrund. »Du solltest mit dem Zeug hier wirklich praktischer umgehen«, sagte er und hielt ihr das Brett horizontal unter die Nase. »Das hier zum Beispiel wäre das ideale Material für einen Bücherschrank, in dem irgendein reicher Pinkel seine Erstausgaben aufbewahren könnte.« Worauf sie ihm das Brett wegnahm, ihn zur Tür hinausschubste und die Stufen hochscheuchte.

Ihre kleinen Erfolge ermutigten sie, eine Serie von Bildern anzufangen, die sie mindscapes nannte. Sie wurden chronologisch nummeriert und als die Serie fertig war, hatte sie zehn mindscapes beisammen.

Ihre Methode war folgende: Als erstes verbannte sie alle Besucher und Freunde. Sie schlief sehr viel und passte auf, dass sie keinen Kater, keine Methedrin-Depression oder sonstigen Ärger kriegte. Das Telefon wurde in einen Schrank befördert und mit Kissen zugedeckt. Und dann skizzierte sie in einem wahren Taumel alles, was sich in ihrem Kopf abspielte, wenn sie auf die unsichtbare Leinwand starrte. Gesichter, Bilder aus der Vergangenheit, Zitate, Halluzinationen, verborgene Wünsche. Meistens dominierte dann am Schluss eine bestimmte Vision auf jedem Gemälde. Fieberhaft machte sie sich Notizen, Skizzen, formte Gestalten aus Ton und war im wahrsten Sinne des Wortes ausgepumpt, wenn sie nach mehreren Stunden Arbeit den ersten rohen Entwurf auf der Leinwand stehen hatte. Sie fing jeden Tag ein neues mindscape an, sodass sie nach zehn Tagen an zehn Entwürfen gleichzeitig arbeitete, immer von einer Leinwand zur nächsten wandernd. Die mindscapes erstaunten ihre Freunde. Viele waren so beeindruckt, dass sie Bekannte anschleppten und ihnen die Arbeiten zeigten. Etwa zu diesem Zeitpunkt beschloss Louise, ihren Laden Mindscape Gallery zu nennen. Außerdem wollte sie eine feierliche Eröffnungsparty schmeißen und dabei die mindscapes feiern. Sie gab sich also einen Monat Zeit, um alles vorzubereiten.

Zuerst schnitzte sie für die Galeriefront einen Holzrahmen, der in einer Reihe mehrere kleine Leinwandvierecke fasste. Auf jedes Stück Leinwand hatte sie einen Buchstaben gemalt, die hintereinander die Worte Mindscape Gallery ergaben. Und der folgende Monat bestand aus nichts als Arbeit.

Unvorhergesehene Schwierigkeiten drohten alles zu vereiteln. Das Kaninchen im Labor reagierte positiv auf Schwangerschaftshormone und sie kämpfte sich durch einen Albtraum von Bussen und Angst, als sie losfuhr, um die Abtreibung bei einem Unhold, der im ganzen East Village nur als der »Schlächter von der Sechsundachtzigsten Straße« bekannt war, machen zu lassen. Barton war natürlich gerade völlig pleite und konnte sich an den Kosten nicht beteiligen. Die Folge war; dass sie mit der Ladenmiete in Rückstand kam. Sie hätte den Laden natürlich jederzeit für dreihundert Dollar verscherbeln können; soviel Arbeit hatte sie mindestens in die Renovierung gesteckt. Aber sie konnte sich nicht mit dem Gedanken anfreunden, das Mindscape jetzt schon wieder zu verkaufen — wo es doch noch gar nicht richtig in Gang gekommen war.

Sie hätte sogar von ihren Eltern finanzielle Unterstützung bekommen können, schließlich hatten sie ihr Hilfe angeboten, aber sie ließ sie eiskalt abblitzen. Innerlich wurde ihr allerdings das Herz doch ein bisschen weicher und sie lud die beiden sogar zur Ausstellungseröffnung ein.

Es gab schrecklich viel zu tun. Die Einladungskarten waren falsch gedruckt, und der Drucker war tatsächlich unverfroren genug, eine zusätzliche Ratenzahlung zu verlangen, ehe er die korrigierten Karten lieferte. Sie kriegte einen Wutanfall und machte sich daran, ihre Einladungen im Siebdruckverfahren selber herzustellen — eine Prozedur, die sie Tage kostete. Außerdem musste die Galerie neu gestrichen, mussten die Scheinwerfer in der richtigen Anordnung installiert und Wein und Lebensmittel eingekauft werden. Und vor allem musste sie die ganze Zeit auch noch mit Barton fertigwerden.

MacIntyre bestand nämlich darauf, dass sie ihn die ganze Zeit auch noch bei seinen täglichen Runden zu Mahlzeiten, Spaziergängen, endlosen Fummelsessions, Barbesuchen, Parties, Galerien und Cafés begleitete. Eines ihrer Lieblingsplätze war ein Café mit dem Namen House of Nothingness. Es lag an der Zehnten Straße in der Nähe der Öffentlichen Bibliothek am Tompkins Square. In den warmen Sommermonaten öffnete das Nothingness seinen Gästen auch den Hinterhof. Dort hatten die Besitzer einen wirklich irren kleinen Zen-Garten angelegt, komplett mit Felsen und geharktem Sand. Hier hockten immer ein paar Leute herum und meditierten.

Sie saßen am Rand des Steingartens, als er sie fragte, ob sie nicht eine Dinnerparty arrangieren könnte, und zwar für ihn, seinen Vetter (ein Verlagsvertreter, der sich wegen einer Besprechung zur konjunkturellen Wirtschaftsentwicklung gerade in New York aufhielt) und einen Bankier, den er vor Kurzem in der Cedar Bar kennengelernt hatte. Und sie selbst war zu dem geplanten Festessen natürlich auch eingeladen. Louise war einigermaßen von den Socken, denn seit Wochen hatte sie von nichts anderem mehr erzählt als von den fieberhaften Vorbereitungen für die Eröffnung ihrer Galerie. »Wann soll das Essen denn sein?« fragte sie.

»Nächsten Dienstag«, antwortete er. Die Vernissage sollte Mittwoch sein.

»Sag mal, du hast sie wohl nicht alle! Du weißt doch ganz genau, dass ich alle Hände voll zu tun habe!«

»Jaja, weiß ich ja, weiß ich. Es ist nur ... du kochst eben so gut ... und ich wollte doch den Kerl von der Bank dazu bringen, dass er ein paar Bilder kauft ...«

Nach einem mächtigen Endspurt in der Nacht zuvor brach nun endlich der Tag der Eröffnung für die Mindscape-Ausstellung an. Die Galerie war gründlich auf die Invasion einer drängelnden, extrem zigarettensüchtigen, schrill kreischenden Meute von Kunstliebhabern vorbereitet. Die Mindscapes hingen unter sorgfältig ausgetüftelter Scheinwerferbeleuchtung und machten wirklich einen faszinierenden Eindruck. Louise war glücklich. Alle fünf Minuten klingelte das Telefon und Leute erkundigten sich, wann es denn nun endlich losging, und wie man am besten zur Galerie hinkam und so weiter und so weiter. Mittags hängte sie ein großes Tuch vor die gesamte Front der Galerie, um die Bilder zu verstecken, bis die Party losging.

Es war drei Uhr nachmittags, als Louise zur Houston Street hinunterging, um noch ein paar Kisten Wein und Eisblöcke für die Duschkabinen-Kühlanlage zu besorgen. Barton MacIntyre hatte sich bereit erklärt, in der Zwischenzeit in der Galerie zu bleiben und auf das Telefon aufzupassen oder eventuelle Lieferungen anzunehmen, während Louise unterwegs war.

Plötzlich pochte es an der Eingangstür.

»Hallo —, mein Name ist Victor Richardson. Ich komme von der Creever Gallery. Sagen Sie ... ist Miss Adams zu Hause?«

Barton war wie vor den Kopf geschlagen. Victor Richardson, der Macker aus Dollarland? Victor Richardson ... der Millionär?! »Louise ist ... äh ... Louise ist leider nicht da. Sie ist vor ein paar Stunden weggegangen.« Barton hütete sich, den Sammler mit hinter das große Leinentuch vor der Scheibe zu nehmen, sondern speiste ihn draußen vor der Tür ab, von wo die Bilder nicht zu sehen waren.

»Das ist Louises erste Ausstellung, wissen Sie — also ihre erste Gemälde-Ausstellung wenigstens. Sie sollten erst mal ihre Steingutvasen sehen! Junge, Junge, das Mädel kann mit Ton umgehen, wenn sie wissen was ich meine ...«, dabei lächelte er dem Sammler ins Gesicht.

»Die Show wird sich wohl eine Weile verzögern. Die Bilder hängen noch gar nicht richtig, und möglicherweise wird sie gar nicht fertig bis zu dem Zeitpunkt, der auf ihrer Einladung stand.« Barton lächelte immer noch.

»Hören Sie«, rascher Blick auf die Uhr, »es dauert sowieso noch mindestens drei bis vier Stunden, bevor hier alles soweit ist — warum kommen Sie nicht auf einen Sprung mit rüber zu Stanley’s? Wir trinken ein Bier, und vielleicht haben Sie Lust, auch mal bei mir vorbeizuschauen. Wo Sie doch nun schon den ganzen Weg gemacht haben. Ich habe nämlich selber monatelang an einer Serie gearbeitet. Vielleicht gucken Sie sich die mal an, ich würde gern Ihre Meinung dazu hören. Ehrlich gesagt, das Projekt hat mich ganz schön geschafft, aber jetzt fühle ich mich einfach großartig. Sie werden schon sehen, was ich meine. Wenn ich nur ...«

Barton hörte noch, wie das Telefon klingelte, als er die Eingangstür zur Galerie abschloss. Die beiden Männer schlenderten die Straße hinunter, einem Bier und vielleicht — bitte, oh Gott, bitte, betete Barton — einem Geschäft entgegen.