Читать книгу Pasaje Begoña - Ismael Lozano Latorre - Страница 16

ОглавлениеOCHO

DIEGO

13 de marzo de 1970

Los héroes de los cuentos siempre tienen un escudero, un ayudante fiel que los acompaña y los ayuda en sus aventuras. En el caso del príncipe azul, su camarada se llamaba Diego y era un amigo de la infancia con el que hacía un tándem perfecto de complicidad y locura. Siempre habían estado muy unidos, desde niños, pero por desgracia, en las últimas semanas habían empezado a distanciarse.

Diego era pequeño, endeble y desgarbado, tenía los ojos verdes y la frente muy ancha. Por las mañanas, cuando se despertaba, siempre tenía los párpados hinchados y cuajados de legañas y le costaba trabajo salir a la calle y enfrentarse a la realidad.

Antonio era su mejor amigo y lo protegía desde la infancia. En el colegio había un par de abusones que le pegaban a diario y él lo defendió. Esperó el momento en que los matones lo acorralaban en el patio y llegó sigilosamente por detrás y le rompió a uno de ellos un ladrillo en la cabeza. Su proeza le costó una falta grave y una semana de expulsión, pero a partir de ese momento nadie volvió a agredir a Diego por miedo a que su amigo «el loco» les partiera el cráneo.

Antonio y Diego se hicieron inseparables. Compartían sueños, miedos y bocadillos. Sus compañeros del colegio los insultaban, pero a ellos les daba igual porque vivían en una burbuja de indiferencia que ambos construían cada día.

Cuando terminaron el colegio, sus caminos se separaron: Antonio comenzó a trabajar en el restaurante de su padre y a Diego lo contrataron como peón en la construcción. El chico duró en la obra dos semanas. Sus manos finas y delicadas no soportaban esas labores y sus compañeros lo trataban como si fuese un apestado.

—Papá, por favor —suplicó Antonio—, contrata a mi amigo. Te prometo que no te arrepentirás. Yo le enseñaré todo lo que tiene que hacer y será nuestro mejor camarero.

Don Patricio, desconfiado, inspeccionó al joven que estaba en la puerta de su casa, con su cuerpo enclenque y esos ojos pequeños, más juntos de la cuenta.

—No sé, no sé —masculló.

Antonio, desesperado, junto las manos a modo de plegaria y su amigo se sonrojó.

—Por favor, papá —insistió—. Te prometo que, si lo contratas, nunca más llegaré tarde al restaurante.

Diego comenzó a trabajar en el restaurante esa misma semana. Al principio era torpe y metía mucho la pata, pero Antonio se esforzó en enseñarle y aprendió las tareas. En un par de semanas, entre los dos ya eran capaces de hacerse cargo de toda la terraza: para Antonio el rango de la derecha y para Diego el de la izquierda. Los clientes alababan su amabilidad y cuando los amigos se cruzaban por el pasillo, por muy ocupados que estuvieran, siempre sacaban un segundo para jugar o gastarse alguna broma.

—¡Espabilad, muchachos! —solía gritarles don Patricio—. ¡Que parece que estáis en la edad del pavo!

Gritos, chillidos y reprimendas. Diego aprendió pronto que la relación de Antonio con su padre era cualquier cosa menos cordial. Su amigo se esforzaba por contentarlo, pero siempre terminaba defraudándolo.

—Tranquilo —lo consolaba Diego—. Ya verás como pronto todo mejora.

Pero por desgracia, la situación, en vez de prosperar, terminó rompiéndose. A partir de la detención de Antonio, su situación en el restaurante se volvió insostenible: silencios, malos modos, reproches… Los cuchillos volaban y la estaca que don Patricio había clavado en el pecho de su hijo cada vez era más profunda.

Diego ya no sabía cómo calmarlos. Antonio estaba mal, había dejado de bromear y sus ojos castaños siempre parecían preocupados. Desde que lo detuvieron ya no le contaba sus cosas. No jugaban, no reían, no se abrazaban, no salían de fiesta… Se estaba alejando de él y Diego, preocupado, quería aprovechar esa noche, la última hora del turno, que estaban solos, para hablar con él.

Era una velada clara, fresca, serena. Diego estaba terminando de limpiar las mesas de la terraza cuando Antonio salió con una bayeta en la mano para ayudarlo. Los últimos clientes se habían marchado hacía media hora y los dos amigos, agotados, iban a cerrar el local.

—¿Has terminado con la cocina? —le preguntó Diego, y él, cansado, asintió con la cabeza.

Silencio.

La bayeta frotando con fuerza la mesa mientras los ojos verdes de Diego lo buscaban sin encontrarlo.

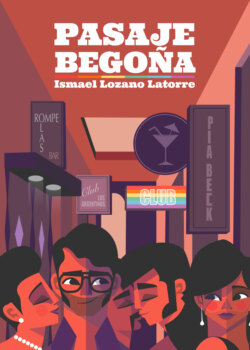

—Hace tiempo que no te dejas ver por el Pasaje Begoña —insistió el chico—. ¿Por qué no vienes hoy conmigo?

Antonio, hermético, negó con la cabeza.

—Es viernes —insistió Diego—. Todo el mundo estará allí. ¿Qué te pasa? ¿Es que no quieres ver a Pablo?

Pablo… Antonio llevaba semanas intentando no pensar en él. Lo había apartado de su mente, ¡de sus sentimientos! No quería recordarlo.

—No —le respondió con apatía—. Prefiero quedarme en casa.

Diego continuó limpiando las mesas sin quitarle la vista de encima. Antonio estaba serio, distante, pero al nombrarle a Pablo, algo se había roto dentro de él.

—¿Es verdad lo que cuentan? —le preguntó por fin.

Antonio, que estaba recogiendo las sillas, se encogió de hombros sin saber a qué se refería.

—Dicen que estás rondando a la hija del coronel Gutiérrez —le soltó.

Antonio, avergonzado, dejó lo que estaba haciendo y lo miró desconcertado. Se suponía que su relación con Rosario era secreta, nadie debía conocerla hasta que la hicieran oficial, pero al parecer, en Torremolinos era complicado ser discreto.

—¿Y quién dice eso? —le preguntó ofendido.

Un grupo de turistas pasaba por la calle alzando la voz más de la cuenta, y entre ellos destacaba una chica alta, rubia, muy guapa, que parecía que había bebido más de lo debido.

—Todo Málaga —le aclaró Diego—. Cuentan que vas todas las tardes, y que por eso ya no te dejas ver por el Pasaje Begoña.

Silencio.

Los ojos de Antonio mirando al suelo, huyendo de los suyos, como si temiera que pudiera leerle la mente.

—¿Es cierto? —insistió su amigo sin llegar a creérselo.

Antonio se encogió de hombros y asintió con la cabeza.

Diego se indignó.

—¿De verdad? —le preguntó con asombro—. ¡¿Te vas a casar con una mongólica?!

Antonio, ofendido, lo corrigió.

—Rosario no es mongólica.

Diego lo miró como si no lo conociera. Estaba junto a él, pero Antonio parecía otra persona.

—Dicen que no está bien —insistió.

El camarero, compungido, se acercó a su amigo y, por primera vez desde que había comenzado la conversación, sus miradas se encontraron y conectaron como hacía semanas que no hacían.

—Tiene un retraso —le informó Antonio—. Pero es leve.

Sus ojos hablando sin palabras. A veces no es necesario hablar. Los silencios pueden estar cargados de significado. Diego comprendió por su mirada que era un tema que prefería no tratar. Si Antonio le contaba qué estaba sucediendo, su amigo podía acabar también en el calabozo. Debía cuidarlo. Protegerlo. Mantenerlo al margen como había estado haciendo hasta ahora.

—¿Un retraso leve? —bromeó Diego para quitarle importancia—. Muy leve no debe de ser cuando no se ha dado cuenta de que su novio es maricón.

Maricón.

Sarasa.

Desviado.

El grupo de turistas que pasó por su lado torció la calle, pero la chica rubia, mareada, se puso a vomitar en la esquina.

Maricón.

Sarasa.

Desviado.

Había sido una broma, solo eso.

El comentario de Diego había sido un chiste para quitarle tensión a la situación, pero a ninguno de los dos le había hecho gracia.