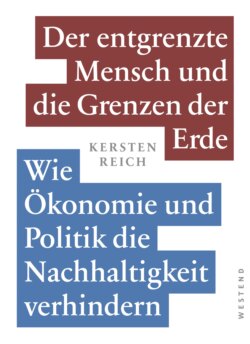

Читать книгу Der entgrenzte Mensch und die Grenzen der Erde Band 2 - Kersten Reich - Страница 31

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Katastrophenbeurteilung anhand des Bruttosozialprodukts

ОглавлениеDas Bruttosozialprodukt hat sich im Kapitalismus als Beschreibungsform des erreichten Wohlstands wie der Funktionsfähigkeit des Wirtschaftssystems durchgesetzt. Dieses auch als Bruttonationaleinkommen bezeichnete Konstrukt misst den Wert aller Waren und Dienstleistungen, die in einer Nation geleistet werden. Es misst dabei auch das erwirtschaftete Einkommen und den Besitz der Inländer, ganz gleich, ob sie diesen im Inland oder Ausland erworben haben. Auch wenn Veräußerungsgeschäfte hierbei nicht erfasst werden, so ergibt sich eine Kennziffer für das Gesamteinkommen einer Volkswirtschaft. Es handelt sich um einen ziemlich illusionären Wert, denn in ihn gehen alle materiellen Werte ein, die einen Erlös einbringen. Das können neue Waren sein, aber auch Dienstleistungen aller Art bis hin zu den Kosten von Gefängnissen, Militärausgaben, dabei Umweltkosten ebenso wie Gelder, die für die Umweltzerstörung ausgegeben werden. Was der Wert nicht aussagt, dass ist die Verteilung des in ihm steckenden gesellschaftlichen Reichtums, er nennt nur eine Zahl, die im Vergleich der Länder eine Bedeutung hat, um deren Wirtschaftskraft gegenseitig einzuschätzen. Deshalb wird auch nicht gezielt die Wohlstandsverteilung gemessen, sondern nur ein Wert über alle und alles.

Mit diesem Wert kann ökonomisch sehr viel Täuschung betrieben werden. Im sozialen Bereich deutet eine Erhöhung zwar auf ständig steigenden Wohlstand hin, aber dieser fällt dann recht unterschiedlich für die Menschen aus. Zudem gehen hier Werte mit ein, die für die Lebenszufriedenheit eher bedrohlich als förderlich erscheinen, wie es bei Militärausgaben der Fall ist. In Bezug auf Nachhaltigkeit führt der Wert auch zu Fehleinschätzungen, weil Kosten für die Entsorgung von Atommüll, die Förderung fossiler Energien – sei es auch in der Kompensation der Schließung der Braunkohleförderung – oder die ständig wiederkehrende Förderung des Automobilabsatzes falsche Anreize setzen und dennoch das Bruttosozialprodukt erhöhen.

Wenn heute der Weltklimarat davon spricht, dass Umweltkatastrophen größeren Ausmaßes drohen, so werden meist mehrere vor allem ökologische Kipp-Punkte identifiziert. Voraussehbar sind der Verlust des Eises der Antarktik, das Schmelzen des Grönland-Eisschildes, eine Reorganisation der thermischen Ströme im Atlantik, ein verstärktes Auftreten des El Niño in den Meeresströmungen des Pazifiks, Veränderungen des Monsuns, die Vernichtung des Regenwalds, Veränderungen in der Tundra, beim Permafrost, Absinken des Sauerstoffgehalts der Meere und deren Übersauerung, Zunahme des Ozons in der Atmosphäre. Dies sind ausgewählte wichtige Faktoren, deren Ausmaß zu Kipp-Punkten führen können, die eine ganze Reihe von kaum kontrollierbaren weiteren Effekten hervorrufen. Aber bei all diesen Erscheinungen und wahrscheinlichen Modellierungen möglicher Wirkungen verbleiben die naturwissenschaftlichen Messungen und Voraussagen für die konkreten Lebenslagen meist zu abstrakt, weil nicht gesagt werden kann, dass am Tag X folgende konkreten Ereignisse eintreten werden. Teilweise sind die Voraussagen sogar widersprüchlich in Bezug auf die Nebeneffekte, weil einige Kipp-Punkte gegenteilig wirken. Insgesamt sind alle Aussagen auf die Umwelt und weniger auf die Auswirkungen auf Wirtschaft, Gesellschaft und Lebensverhältnisse bezogen. Die angenommenen Katastrophen treten in diskontinuierlichen Ereignissen wie Wetterphänomenen, in Überflutungen, Dürreperioden, langsam steigenden Meeresspiegeln und vielen weiteren einzelnen Effekten auf, deren Bedeutung für die Menschheit je nach Ort und Ausgangslage sehr unterschiedlich dramatisch sein kann.

Aus einer ökonomischen Perspektive dagegen sind all diese Katastrophen ohnehin solange eher unwahrscheinlich, wie sie nicht grundlegend menschliche Überlebenschancen sichtbar verringern oder massenhaft zu höheren Sterberaten und Einschränkungen des wirtschaftlichen Lebens führen. Sonst würde sie niemand mehr versichern, denn Katastrophen sind wirtschaftlich gesehen ein plötzlicher, auch schwerer Schaden, der sich jedoch grundsätzlich immer anschließend reparieren oder ausgleichen lässt. Die Frage zwischen Ökologie und Ökonomie lautet: Kann die Klimakrise, können die Kipp-Punkte überhaupt ein solcher Schaden sein, weil er unter der Prämisse der Ökonomie stets regulierbar erscheint – er kann versichert werden, er kann technologisch überwunden werden, er kann ins Positive umgekehrt werden. Hier rechnen Ökonomen gänzlich anders als naturwissenschaftlich und ökologisch orientierte Forschungen. Lenton & Ciscar (2013, 586) argumentieren, dass ökonomisch gesehen das Bruttosozialprodukt schon um 30 Prozent einbrechen müsste, um Ökonomen überhaupt von einer großen Katastrophe sprechen zu lassen. Diskontinuitäten, selbst im großen Maßstab im Klimawandel, könnten dies nur dann sein, wenn die Menschen massenhaft unmittelbar betroffen wären und die Gesamteinnahmen drastisch sinken würden. Die Corona-Pandemie hat dies sehr gut veranschaulichen können, weil hier das Bruttosozialprodukt direkt negativ so beeinflusst wurde, dass die gesamte Weltwirtschaft ins Stocken geriet. Auf die Ökologie bezogen wären dies Mega-Katastrophen, die nicht mehr nur lokal auftreten, sondern globale Wirkungen hätten. Die Denkweisen der Ökonomie nehmen die Herausforderung eines nötigen Strukturwandels in der Ökonomie erst dann wirklich an, wenn die Szenarien bereits eingetreten sind, die dann keine Chancen mehr bieten werden, die Katastrophen zu verhindern.

Grundsätzlich wird in ökonomischen Theorien der Gegenwart das Risiko der Nachhaltigkeitsprobleme eher heruntergespielt, wohingegen eine Einflussgröße wie das Bruttosozialprodukt als wesentlich und aussagekräftig für das Wohlbefinden der Menschheit angesehen wird. Dies allerdings führt in der Wahrnehmung der Risiken zu erheblichen Verzerrungen, denn bis – ökonomisch gesehen – Gefahren auch in Modellrechnungen einbezogen werden, müssten schon dramatische Umweltveränderungen stattfinden. Die bestehenden Modellrechnungen und Bedrohungsziele, die der Weltklimarat wissenschaftlich erarbeitet hat, reichen dazu nicht aus, weil sie bisher nicht umfassend in ökonomische Folgekosten und deren Berechnung einbezogen werden (ebd., 591 ff.).