Читать книгу Parálisis onírica - Matías Villarreal - Страница 10

Оглавление1996

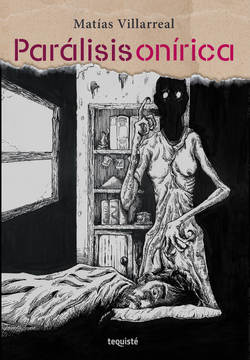

Primeras parálisis

Papá tiene un gran problema con el alcohol y la cocaína, y yo estoy pisando los seis años de edad y sé que hay algo malo en mi casa. Ya no somos tres en la familia, mi hermana Belén llegó al mundo la calurosa mañana del veintisiete de febrero. Pero ni su neonata presencia, ninguna espada, pistola con sebitas ni los chasquibum pueden ahuyentar a semejante monstruo. Lo siento asomarse por la noche y caminar por la casa. Es una sombra negra, con olor a cerveza, que balbucea en un idioma desconocido.

La primera vez que lo vi fue cuando mamá estaba sumida en un sueño profundo y yo esperaba a que papá volviera de su noche de euforia y reviente. Tenía esperanzas de que lo iba a escuchar entrar por la puerta del living antes de poder apagar mis ojos.

Mi papá siempre aparecía cuando yo estaba dormido y después lo encontraba desmayado en la cama. Pero esa noche lo vi por primera y única vez. Entró en la casa y yo estaba espiando por la puerta de mi habitación. Su mirada, perdida; su paquete de cigarros, casi vacío.

Estaba sentado en la mesa y jugaba con una tarjeta. Daba golpes frenéticos y después apoyaba su nariz acompañada de lo que parecía un tubo chiquito. Respiraba profundo y tomaba cerveza.

Papá no se percataba de que yo espiaba sus rituales. Mamá dormía demasiado relajada, como si realmente buscara bucear en otros mundos en esas horas de descanso, de punto muerto. Nada estaba bien, esa noche empecé a sentirlo.

A medida que papá se sonaba la nariz contra la mesa, unas telas negras que había traído colgando de sus ropas se lograron separar de su cuerpo y formaron una cosa negra que se arrastraba por el piso. Largué un pequeño grito de terror cuando vi la forma en la que esa cosa serpenteaba alrededor de mi padre. La cosa negra adquirió el tamaño necesario para aprisionar a mi papá sin que él se percatara de nada. Yo me fui a la cama y lloré contra la almohada. Mi papá me daba miedo. Tenía pesadillas recurrentes con esa escena. Lo amaba, pero sin esa cosa que se le había tirado encima. Entró a mi cuarto. Me dio un beso en la frente, cargado de un olor etílico, antes de sentarse a mirar televisión. Durante todas las noches en las que papá no llegaba y yo lo esperaba, esa cosa, que se había pegado a él y a sus ropas paseaba por nuestra casa. Paseaba por las habitaciones y decía palabras que jamás llegué a entender. Cuando me dormía, enojado y decepcionado porque él no llegaba, sentía a esa cosa sentada sobre mi cama. El olor a lo que ahora sabía que se llamaba cerveza o birra, que embriagaba la atmósfera opresiva que se presentaba en la oscuridad. Mi cuerpo no se podía mover, fuerzas invisibles me apretaban los huesos y me cerraban la boca: no podía gritar un suplicio a mi mamá. Los días de jardín y preescolar habían llegado, pero perdía mis fuerzas durante la noche, cuando esa cosa aparecía y me paralizaba. Había noches en las que mamá me llevaba a dormir con ella. Le daba miedo mi relato sobre la sensación que sentía en la oscuridad. Ella creía en un amplio catálogo de demonios que le había presentado la iglesia. Al mismo tiempo que también le temía a la frágil mente de un niño de cinco años que podría devenir en locura. Su pequeño hijo se sentía morir por las noches, escuchaba voces y sentía sus huesos quebrarse. ¿Qué le está pasando a mi hijo?, era la pregunta que rebotaba en su cabeza. Una noche River Plate, el equipo de fútbol por el cual papá había desarrollado una pasión folclórica y exagerada, había perdido la copa. Papá llegó con su olor habitual: una mezcla entre cigarros, sudor y alcohol. Mamá estaba cansada de protestar contra su accionar, pero ya no conseguía hacer nada. Cuando papá se emborrachaba, necesitaba tener la razón, y no hay nada más peligroso que un ser humano ebrio peleando por tener la razón. En la tele, en el canal Nickelodeon, pasaban La vida moderna de Rocko, y yo observaba atento, hipnotizado, todo lo que pasaba en el capítulo, aunque mis orejas estaban pegadas a la puerta del cuarto de mis padres. Estaban discutiendo. Papá arrastraba las palabras, mientras que mamá aumentaba el tono, y los insultos se hacían más frecuentes. Me perdí el capítulo por no prestar atención. Sentí rabia y miedo. Empecé a tener la sensación de que algo no estaba bien. Escuché gritos al mismo tiempo que se abrió la puerta del cuarto de mis padres. Papá salió corriendo y se llevó por delante el taburete donde descansaba nuestra tele de veinte pulgadas. La tele se estrelló contra el piso, y se rompió. Papá llegó a la puerta del living y me miró. Sus ojos estaban perdidos. Me los clavó dos segundos mientras yo seguía con la boca abierta. Rompiste la tele. ¿Por qué?, fue la primera frase que no pude decir. Algo me anuló la boca, mi habla estaba desaparecida y disfuncional. El shock de verlo capaz de destruir cosas. Como había empezado a destruir nuestros lazos. Papá se fue corriendo y mamá gritaba mi nombre. Mi hermanita, bebé en ese momento, pegaba alaridos propios del miedo y de haber sentido todo lo que pasaba. Me acerqué a la habitación y las vi: Mamá estaba tirada contra la pared. Sostenía a Belén en sus brazos. Lloraba y de su nariz goteaba sangre que manchaba la ropa de su hija. Mi cabeza se había desprendido de mi cuerpo y no entendía lo que estaba pasando. Se rompieron mis esquemas. Mi-papá-acaba-de-romperle-la-nariz-a-mi-mamá. Cuando me encontré con esta escena, mis cinco años y la desesperación no coincidían. Era un ser humano demasiado pequeño para albergar y procesar todo lo que estaba pasando en ese momento. Estaba conociendo el lado B de un matrimonio. Ese lado B en donde todo el amor que se juraron al casarse ya no existe. Desaparece, se deteriora. Sólo convivían las agresiones y los golpes. Corrí hacia la casa de mi abuela, con lágrimas en los ojos, pensando en mi mamá y su nariz, su sangre, mi hermanita llorando, el viento me daba en la cara y el invierno me avisaba que llegaba para congelar todo a su paso. Mientras el barrio, sumido en un completo silencio propio de una noche helada, era el único que me acompañaba en ese instante en que el dolor y la desesperación tomaban control de mi cuerpo. Mi abuela vino conmigo, y llamamos a la policía. No tardaron más de diez minutos en venir. Mi mamá le contó a mi abuela que mi papá le había dado un golpe cuando ella lo acusó de robarle plata. Cosa que era verdad. Mientras tanto, yo le preparaba hielos en un repasador con flores blancas para que se lo pusiera en la nariz. Mi mamá me pidió perdón. Yo trataba de procesar lo ocurrido, cuando una luz azul que titilaba llegó a mi casa y se metió por la ventana. Mi abuela le resumió lo que había pasado, y subimos al patrullero. La primera vez que pisé una comisaría fue por causa de mi papá, mientras mi mamá hacía una declaración de esa película de terror que habíamos vivido, yo sostenía a mi hermanita en brazos. Cuando la declaración se acercaba a su fin, escuchamos gritos en la recepción de la comisaría. A mi papá lo traían esposado al grito de ¿Así que te gusta pegarles a las mujeres? Ya vas a ver, mientras él, cuando me vio sentado y con mi hermanita en brazos, abrió los ojos haciendo una mueca extraña, como si hubiese empezado a sentir el peso de sus errores. Su mirada, tratando de forcejear con los policías mientras me gritaba hijo, perdoname, perdoname, por favor, y luchaba por quedarse a explicarme algo que a mí me había dejado aturdido y disociado. Esa fue la última vez que vi a mi papá y la última vez que quise verlo.

Buscando a papá en el horóscopo, esos años de odio hacia mi madre

En octubre, cuando cumplí seis años, aprendí a leer. A mi mamá se le ponían los ojos brillosos cada vez que me escuchaba unir letras y pronunciar cómo sonaban. Todo el tiempo me decía que era superdotado y hermoso. Pronto iba a empezar primer grado y me sentía feliz de saber leer. Mi mamá me decía que debía tener cuidado con las matemáticas.

No arreglaron el televisor, pero lo sacaron del living. Verlo ahí tirado y roto me hacía recordar a mi padre y no dejaba de llorar por días.

Para distraerme, mi abuela aparecía todos los viernes en casa y me traía diarios que sus empleadores acumulaban en bolsas de consorcio.

En casa no había libros, pero practicaba lectura leyendo los diarios y así me enteré de que existía el horóscopo y que, según mi mamá, yo era de libra. Agarraba los diarios e iba directo al horóscopo.

Tenía la esperanza de que el diario me fuera a avisar si papá quería volver para golpearnos o romper aún más nuestra televisión.

La primavera rompió con el esquema invernal de ese año y todo floreció ahí afuera, menos en mí. Volví a casa un lunes por la mañana después de haber pasado un fin de semana en lo de mis primos que vivían en Saavedra. En el sillón color caqui inmaduro descansaba Eli, una de las mejores amigas de mamá. Le di un beso en la frente. Aumentó muchísimo de peso y verla tapada con la frazada gris me recordó a esas ballenas que habitan en el sur de Argentina. Quería tanto a Eli, siempre que la veía llorar por su padre, muerto de cáncer de garganta, me preguntaba cómo había hecho para quererlo tanto. Me perturbaba pensar en ataúdes, corrí al cuarto de mamá.

Cuando entré, presioné la perilla de la luz, y la escena que vi me desencajó, me despertó un odio y una agresividad que no me cabían en el cuerpo. Mi nariz empezó a chorrear sangre y al mismo tiempo todo mi cuerpo quería actuar. Pero me quedé quieto, paralizado de ver a mi mamá compartiendo su cama con otra persona que ya no era papá. Mamá había decidido tener un novio y no me había dicho nada. La descubrí in fraganti. Empecé a odiarla desde ese día. Me parecía una puta de mierda que no respetaba los tiempos ajenos. Mis tiempos. Me habían nombrado “el hombre de la casa” y, sin embargo, ahí estaba ella, rompiendo mi corazón con su ingratitud. Cuando la luz le molestó al punto de despertarla, gritó “Hijo, vení que te expli…” Mis tímpanos estaban sellados, así que levanté uno de sus zapatos con taco aguja y se lo tiré en la cara a su novio. Salí corriendo. La sangre manaba de mi fosa nasal derecha. Corrí hasta la casa de mi abuela y lloré sin parar, hasta que pude explicarle lo que había visto. Mamá llegó a la media hora y discutió con mi abuela. Se olvidaron de que yo estaba escuchando todo. Mamá quería ser feliz, intentar una nueva vida. Mi abuela le decía que era muy pronto. Que pensara en mí y en mi hermanita. No se pusieron de acuerdo y la tensión se sentía en el aire. Cuando mamá salió de la habitación de mi abuela, vino y se sentó, mirándome a los ojos. —Mati, tengo novio. Se llama Diego. —me dijo ella buscando el contacto de sus pupilas negras con las mías. —Qué me importa. Es tu vida. Hacé lo que quieras. Sos una put… —un cachetazo en mi mejilla derecha cortó la última palabra. Ella me miró llorando. Yo también lloraba, pero en silencio, mientras sentía al odio hacerse cargo de mi sistema. Nacía desde lo más profundo de mi corazón de niño y se desparramaba por todo mi cuerpo. Sentía impulsos horribles por todo mi torrente sanguíneo. Había una electricidad de malestar constante que oprimía mi cerebro, y voces que por dentro me decían ella es una puta, ella es una puta, se buscó a otro hombre, vos no sabés ser el hombre de la casa. Y así empezaron los años en los que odié a mi mamá.