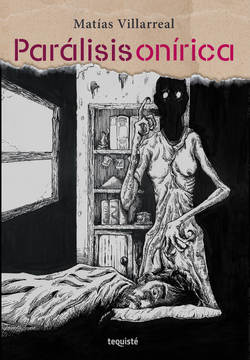

Читать книгу Parálisis onírica - Matías Villarreal - Страница 11

1997 Psicólogos y hemorragias en los brazos de mamá

ОглавлениеNo puedo dormir. Los nervios me carcomen mi pequeña cabeza de niño. Cuando salga el sol y la noche se termine, estaré empezando primer grado. Tengo ansias de abandonar mi casa por un rato. Odio a mi mamá y a su estúpido novio, que trata de hablarme y caerme bien pero se le dejo bien en claro: es imposible que lo logre.

Te robaste mi puesto, muchacho, y soy tan flaco y chico que no puedo golpearte, destrozarte la cara y que mamá llore cuando te vea muerto a golpes. No puedo recuperar mi puesto de “el hombre de la casa”, prefiero irme por un rato y dejarlos vivir su farsa.

Pienso en mi papá y en dónde estará. Cuando lo hago, un torbellino me recorre el sistema nervioso y el cuerpo me pincha en todos lados. Me da escozor recordarlo. Empiezo a tratar de olvidarme de él. Pero es imposible. Su cara aparece en los pizarrones cuando quiero copiar sumas y restas. Su voz, cuando cantaba canciones de River Plate, esos cánticos de hinchada. Su manera de cortar las papas y darme de comer cuando hacía su estofado.

Es imposible no llorar en la escuela. Están todos tan excitados con conocerse que nadie se da cuenta de mi tristeza. Sólo lo hace mi maestra, la señorita Gabriela.

Levanto la cabeza y la veo. Me está mirando con la cara arrugada y se acerca hacia donde estoy sentado. Me pregunta si me siento bien. Le digo que sí, que me duele un poco la panza. Y es ahí que me lleva a dirección y mandan a llamar a mi mamá.

Llega a la media hora. Le explican que me duele la panza. Pero en el interior de su ser, yo sé que mamá no cree la excusa tonta que puse.

Me piden que espere afuera de la oficina de la directora, una señora lenta y arrugada como un dinosaurio, aunque me mira con amor de madre y siento su calidez.

Mamá sale de la oficina cuando pasan unos minutos. Me agarra de la mano y salimos del colegio. Se prende un cigarrillo y me dice que voy a empezar a ir al psicólogo.

—¿Sabés qué es un psicólogo, hijo? —dijo mi mamá mientras pitaba hondo de su cigarro.

—No —le dije—. Igual no quiero ir.

—Tenés que ir. Te guste o n… —Interrumpí a mamá. Estaba furioso.

—Andá vos, pelotuda. Yo no quiero ir. Eso es para locos. —le grité eso a mamá y corrí a mi casa.

Cuando llegó estaba furiosa. Me sentó en una silla y me miró a los ojos:

—La próxima vez que me digas “pelotuda”, vas a conocer a esta, que es hermana de esta —levantó sus puños cerrados y me los acercó a la cara— pendejo de mierda y la puta madre que te parió. ¿Qué te pasa? ¿Qué te hice? Dejá de tratarme así. ¿No te das cuenta? Vas a ser igual que tu papá. ¿Vos querés tratar mal a las mujeres y quedarte solo como él? Vas a ser una mierda, igual que tu papá. Te voy a mandar al psicólogo para que te cure porque no entendés nada de lo que está pasando. Nada.

Fueron gritos que me estamparon contra la pared. No hizo falta violencia física para que mi armadura se rompiera. Mamá parecía decidida a golpearme si realmente fuera necesario para que todo en mi interior se ajustara. Pero decidió contenerse, y a la semana siguiente tuve mi primera sesión con un psicólogo, que para mi sorpresa, no era un hombre. Era una mujer hermosa y cálida que se llamaba Silvia.

Mientras tanto, en el colegio se sabía que mis padres estaban separados y que, además, yo estaba bajo tratamiento psicológico. Ese año arrancaron los comentarios incisivos sobre mi vida y la de mi familia. Odiaba a mamá. Estaba logrando todo lo que quería: arruinarme la vida. Poniéndonos en boca de gente que tenía familias unidas y normales. ¿Acaso ella era feliz con eso que hacía? Me exponía frente a niños que se reían de mí y decían que estaba loco. Mamá me miraba sin entenderme. Yo cada día la odiaba un poco más.

Un jueves a la mañana la señorita Silvia, me hizo dibujar a mi familia. También un objeto al que le temiera y un animal.

Miró el papel y me miró a mí. Se quedó perpleja y me pidió que le explicara los dibujos.

Donde estaba graficada mi familia, había dibujado a mi hermanita en brazos de mi mamá. A mamá la hice sin rostro. Mis pelos eran puntiagudos, como filosos. Mientras que papá aparecía detrás de nosotros. Cerca, un árbol de navidad con moscas.

A mi papá lo dibujé con un tridente y cola de demonio.

El objeto al que le temía era una muñeca con tutú y con los ojos deteriorados que descansaba en una cómoda de la habitación de mi abuela. Había sido su primer juguete. Cuando dibujé al animal, hice un elefante blanco. Algo en mi corazón se paraba cuando los veía en fotos. Había algo en los elefantes que me despertaba un amor inexplicable.

Cuando mamá me hablaba, yo sólo pensaba: la odio. La odio, la odio, puta de mierda, puta de mierda, puta de mierda, hija de puta, y lograba escaparme de la charla. Un día me sacudió de los brazos. Mi nariz sangraba y no había nada que me movilizara a encontrar un pañuelo. Mamá lloraba y me decía que la perdonara que mi papá le había pegado fuerte. Me pedía compasión, mientras el paño en mi nariz acumulaba sangre y yo lloraba sin ruido, mirando a la nada. Mamá se cansó de intentarlo y salió de mi habitación gimoteando. Mientras ella cerraba la puerta con resignación, yo sonreía con sorna. Mi nariz empezó a sangrar porque los nervios de mi cuerpo y de mi cabeza necesitaban buscar una vía por donde salir. Una tarde de domingo estábamos jugando con mis primos mientras nuestros padres tomaban café en el living. En el patio había una escalera de cemento que conectaba a la terraza, desnuda y sin revestimiento. Solo un pasamano que hacía de protección. Estábamos jugando a la mancha y, en el afán de no dejarme atrapar, corrí obviando mis cordones desatados. Mi cabeza se estrelló contra uno de los escalones. Lo más perjudicado fue mi tabique, que sin romperse, dio rienda suelta a un mar de sangre que encontraba salida por mis fosas nasales. Corrí a la cocina, me puse un pañuelo sobre la nariz, y cuando me preguntaron qué me pasaba, contesté que lo de siempre. Para ese entonces, ante cualquier sangrado, me sabía manejar con libertad. Me quedaba presionando hasta que la sangre se coagulaba y se formaba un tapón. Mamá se acercó a revisarme y le dije que no hacía falta, mientras me alejaba de su caricia reparadora. No tenía miedo de estar sangrando, al contrario, me sentía vivo. La sangre, para ese entonces, no me molestaba ni me impresionaba. Si nadie estaba cerca, me daba golpes en la nariz solamente para verme sangrar. El sangrado se extendió y fui juntando pañuelos empapados de sangre. Empezaba sentir de a poco cómo mi cuerpo perdía peso, cómo se volvía más liviano. Me escondí en el garaje con un manojo de servilletas de cocina que ponía en el piso mientras las pintaba con gotas de sangre que chorreaban desde mi nariz, víctimas de la gravedad, e impactaban en la absorción del papel. Me sentía débil pero no me importaba, tenía muchas ganas de morir. Cada gota de sangre que se estrellaba, silenciosa y mortecina, contra el papel era lo equivalente a lo que sentía cuando se burlaban de mí por tener padres separados y por ir al psicólogo. En cada gota escuchaba risas, escuchaba la palabra loquito, escuchaba preguntas como ¿Tus papás nunca se pudieron querer, no? Perdí la noción del tiempo. Lo que contó mi mamá fue que me encontraron tirado y rodeado de servilletas hinchadas de sangre. Me pusieron una toalla en la nariz y me cargaron en la camioneta de Julio, el mejor amigo de mamá. Iba acurrucado en sus brazos, cuando abrí los ojos y la vi. Ella me miraba y sus lágrimas caían en mi rostro ensangrentado. Cada tanto alguna entraba en mi boca, mientras ella lloraba y gritaba histérica que teníamos que ir urgente a un hospital. La sangre manaba de mi nariz y se hacía parte de una toalla más roja que blanca. Mis ojos se cerraban solos y mi campo visual se hacía negro. Estaba tan cerca de irme a otro lugar, eso pensaba en los días posteriores, que levanté una mano para tocar la cara de mi mamá. Para despedirme. Ella me agarró la mano. Me la besó. Después me miró a mí y, con su mano libre, optó por cerrarme los ojos, como aceptando que mi paso por la muerte era inminente, totalmente incapaz de observar cómo se iban cerrando lentamente. Los cerré justo cuando la camioneta se paró, con un movimiento brusco, y no arrancaba. Mamá se agitó y me pedía que aguante. Estuvo diez minutos gritando en la ruta, conmigo en brazos, por ayuda. Nadie se quería involucrar demasiado. Pero Julio logró que la camioneta volviera a arrancar, y fuimos al hospital. Para ese entonces, mi cuerpo y mi conciencia estaban profundamente dormidos. Ese día mamá pensó que había perdido a un hijo por sus descuidos. Ese día mamá perdió a un hijo pero ganó a otro.