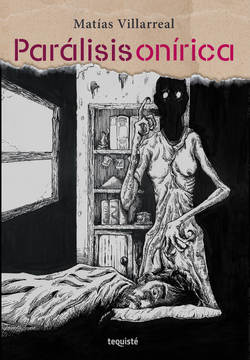

Читать книгу Parálisis onírica - Matías Villarreal - Страница 17

Palabras afiladas y nuevos odios

ОглавлениеEstuve sin poder decirlo y levantándome todos los días con la misma sensación: Mirtha me había tocado el cuerpo, me había hecho cosas feas. En la tele veía casos similares. Pero no podía hablarlo. Cada vez que intentaba buscar el momento, algo me interrumpía. A veces era mi propia mente que gritaba: te salvó del infierno. Ya no vas a ser puto nunca más. Otras veces la palabra “abuso” aparecía en todos los lugares, en todas las noticias.

Y como una marea que sube por la noche y obedece los deseos de una luna, cubrí toda mi superficie con cosas que trataran de no anclarme en ese momento, en esa noche, aunque fallaba muchísimo. Mamá me había dicho que ese año en el colegio haríamos la promesa a la bandera. En su cara vi el deseo más profundo en mucho tiempo: quería que sea abanderado. Me lo repetía todos los días: que yo era un chico muy inteligente y que me amaba. Me miraba con sus ojos negros, y un manto oceánico de cariño me bañaba y me sentía renovado.

Iba a lograrlo. Me propuse sacar buenas notas y a tratar de hacer todo lo posible para que mamá estuviese feliz.

De día estudiaba intensamente y por las noches, me sentaba con mamá frente al televisor a tomar café (me servía porciones minúsculas en tazas de porcelana berreta) y mirábamos películas en I.Sat.

Ella estaba soltera de nuevo y se sentía tan sola que me convertí en su amigo. Y mi principal sorpresa para celebrar nuestra amistad era que iba a ser todo lo posible para estar parado frente al mundo sosteniendo la bandera, siendo una figura de orgullo para ella, grabándome en su memoria por siempre.

Belén ya iba al jardín. Era vivaracha y hablaba de todo y con todos. Me encantaba verla; su piel morena y sus rasgos oculares eran similares a los míos. Y al mismo tiempo, los dos éramos un poco —demasiado— parecidos a mamá. Nuestra relación oscilaba entre explosiones de ira y enojo, pero a los tres minutos ya nos estábamos riendo de nuevo. Hay algo en la sangre que te une a tus hermanos, el mero hecho de crecer juntos, y es lo mismo que te puede hacer odiarlos en un par de segundos.

Mi abuela Olga nos mantuvo varios años, se encargó de pagarnos la educación. Aunque cuando ya estaba en cuarto grado, ella y mamá tuvieron una gran pelea y dejaron de hablarse.

Mamá empezó a mantenernos con la ayuda del tío Julio. Y volvieron a salir por las noches. El destino elegido era una inmortal “rockería” que ambos frecuentaban desde tiempos remotos, desde que eran chicos. Un antro lleno de historias donde sonaba música country y de estilo Rockabilly. Se expresaba mediante una danza extraña que se basa en pasamanos y en ocuparte de llevar de acá para allá a tu pareja. Mirarse a los ojos y sentir que ambos se manejan al mismo ritmo mientras a tu alrededor el tiempo sigue avanzando. Mamá me había enseñado a bailar. Y nuestros días se iban entre abrazos y música country, que escuchábamos a un volumen alto mientras ella limpiaba la casa.

El destino empezó a sonreírme el día en que estaban anunciando los próximos abanderados para el acto de promesa a la bandera y dijeron mi nombre:

Matías Villarreal. Un grupo de pequeñas cabezas giraron, al mismo tiempo, y más de cincuenta ojos estaban depositados en mí. Salté de la silla, a modo de festejo, y en el recreo todos se acercaron a felicitarme. No podía esperar hasta llegar a casa y contarle a mamá que lo había logrado. Si la felicidad y la buena suerte pudieran enfrascarse, juraría que ese día había tomado un poco de esa pócima. Mi sangre se sentía menos contaminada, como si todas mis células tuvieran una sonrisa grabada en alguna parte de sus microscópicas existencias.

Esa tarde en casa me esperaba ella, mi hermana y, además, un hombre que jamás había visto en mi vida.

Entré, los vi riéndose y saludé de forma tímida al hombre sentado a la mesa y compartiendo café con mi mamá. Ella dirigió sus ojos dulces hacia mí y dijo:

—Coco, él es mi hijo, Matías. —en los ojos de mamá había cierta especulación sobre mi forma de reaccionar. —Mati, él es Coco, nos conocimos en la rockería.

Coco me extendió la mano y, mientras me miraba a los ojos, abrió la boca y conocí su guardiana voz.

—Hola, campeón. Hoy vine a conocerlos. Tenía muchas ganas de saber cómo eran los hijos de ella —ladeó su cabeza hacia mi madre— …y también vine a pedirles la mano de ella. Quiero ser su novio. Quiero ser su marido algún día. Quiero respetarla, ayudarla y hacerla sentir la verdadera mujer que es. Yo no quiero que piense que los hombres que pasaron por su vida la maltrataron. Es una mujer hermosa, con unos hijos hermosos y se merecen lo mejor. Si me dejan, yo quiero ayudar.

—¿Vas a ser nuestro nuevo papá? —dijo Belén, mientras tomaba un Baggio de Manzana.

Todos nos echamos a reír. Coco se puso rojo, un brillo de bondad bañaba sus pupilas. Unas lágrimas salieron de sus ojos y nos contó que no tenía hijos.

Nos contó que trabajaba manejando colectivos y mi hermanita le preguntó cuánto ganaba por mes. Mamá la retó y Coco prefirió no responder. De todas formas, algo me decía que además de quererlo, mamá había buscado a un nuevo marido para que nos ayudara económicamente. Me odié por pensar en eso, así que decidí mitigar ese pensamiento contando mi novedad.

Alcé una taza con restos de café y le pegué con una cucharita.

—Atención, familia y Coco, les tengo que contar algo… —el suspenso nunca fue lo mío así que directamente fui al grano —voy a ser el abanderado del acto de la promesa a la bandera. Me eligieron, mamá, me eligieron.

Mi madre se abalanzó sobre mí y me estrechó con fuerza a su cuerpo. Sus lágrimas, calientes; su olor, tan rico en el pelo; su suéter, negro; y el corazón latiendo con fuerza y orgullo. Nos fundimos en un abrazo que no pasaba hacía muchísimo. De esos abrazos que reviven la suma infinita de abrazos que uno se puede dar con quienes ama.

El lazo que nos unía ahora se multiplicaba en múltiples filamentos que enlazaban su cuerpo con el mío. Amaba a mamá, de nuevo y como nunca lo había hecho.

Hicimos un asado para festejar y vinieron personas a saludarme. Todos los que me querían. Esperé hasta las doce de la noche con la esperanza de que alguien le contara y él decidiera venir corriendo a verme. Pero no pasó. Mi papá estaba desaparecido de nuestras vidas y un hijo abanderado no iba a lograr que viniera.

De todas formas, qué importaba. Esa misma tarde, un señor bajito, morocho y con un jopo que caía sobre su frente había tenido la cortesía de pedirme la mano de mi madre y ayudarme a ser un verdadero “hombre de la casa”.

Abanderado y con nuevo padre. La vida me soplaba brisas de tranquilidad, y un aroma dulzón empezó a manifestarse en los días siguientes. Aunque cada tanto me despertaba y pensaba en ¿por qué? ¿Por qué nos hizo esto a nosotros?

El día había llegado y mi pelo no estaba bien crecido del todo. Mamá siempre había optado por llevarme a la peluquería y pedir que me pasaran una maquinita porque mi pelo crecía de una forma horrible y no era maleable. Motivo por el cual siempre me sentí burlado y feo. Mis orejas tienen una forma particular, cuanto menos pelo había en mi cabeza, más apariencia de taza con doble manija tenía.

Sin embargo, ese día había usado colonia y me había cepillado los dientes dos veces. Practiqué miradas de triunfo frente al espejo y me repetía que todo iba a salir de maravillas.

Llegamos al colegio y las maestras me miraban como si portara una corona imaginaria. Todas me sonreían, todos lo hacían. ¿Eso era a los 10 años: una figura que despertaba un sentimiento de superación y disciplina? Aunque iba mucho al psicólogo porque la ausencia de mi papá me producía desequilibrios emocionales, ese día no podía parar de pensar en él. En lo que se estaba perdiendo.

Me dieron instrucciones de cómo sostener la bandera, de cómo incrustarla en esa lata forrada que se pegaba a la franja honorífica del abanderado. Tenerla entre mis manos era como llevar un mástil sagrado. Sentía poder, como si se tratara de una varita mágica gigante que multiplicaba la sonrisa y el orgullo de mi madre.

«Demos un fuerte aplauso a quien hoy tiene el honor de portar la bandera, y a quienes la escoltan, asegurando libertad y amor por la patria: de cuarto grado, Matías Villarreal, y Daniela Visconti y Federico Trinidad».

Los aplausos enviaban electricidad por todo mi cuerpo. Se multiplicaban cada vez más. La sangre subía y bajaba, así como mis náuseas y en mi interior ardía la caprichosa esperanza de ver a mi papá entre los cientos de rostros que esperaban vernos ahí parados celebrar a la patria.

El himno había comenzado a sonar y ahí estábamos los tres, rígidos y serios como las maestras nos habían pedido. Entre las personas que nos miraban había flashes de fotos. Yo cantaba buscando a mi padre entre la gente. Pero no estaba. ¿Por qué pensé que iba a venir? …y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud… ¿Dónde estaba? ¿Con quién? ¿Tendría nuevos hijos? ...coronados de gloria vivamos… ¿Esa piña que le pegó a mi mamá fue todo lo que nos dejó? ¿De eso se trataba todo, de que te engendren y te lastimen para siempre, para luego irse de tu vida? ¿Odiaba a mi papá? Sí, lo odiaba. Lo odiaba tanto que deseaba verlo muerto. Enterarme de cómo había muerto. Quería poner un aviso en el diario que dijera “Despedimos a Carlos Fabián Villarreal. Mal padre, sorete gigante”. Entre la gente que me fue a ver pude ver los rostros de mamá, de Coco, mi hermanita, mi abuela y mi madrina. La sien me titilaba demasiado y la cabeza me dolía, ¡Oh! Juremos con gloria morir, cantaba mientras una gota de sangre se asomaba por mi nariz. ¡Ohhh! Juremos con gloria morir, ahora sangraba por las dos fosas mientras que por mis cuencas oculares volvían a aparecer las lágrimas que había derramado cuando aquella noche me tiró la televisión. Podía ver los rostros de todos los que tenía enfrente, sus caras estupefactas por culpa de un niño de diez años que sostenía la bandera mientras lloraba y sangraba. Gran papelón. Todo por esperar ver a mi papá entre esas personas que ahora se llevaban sus manos a la boca mientras yo sangraba de forma continua. ¡Ohhh! Juremos con gloria morir, grité con todas mis fuerzas antes de apagarme y ver cómo todo se fundía a negro.