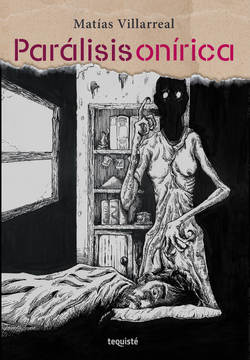

Читать книгу Parálisis onírica - Matías Villarreal - Страница 13

A Francisco, donde esté

ОглавлениеEn el colegio me seguían llamando loco, pero no me pesaba tanto. Tenía un grupo de pequeños amigos que me querían por eso y yo me sentía contenido. Entre ellos, había uno que era alto (demasiado para nuestro curso) y era el que más me atraía cuando lo miraba. Su nombre era Francisco y me producía chispas en la panza cuando hablábamos o jugábamos a la mancha en las clases de educación física. A veces me despertaba confundido porque soñaba que jugábamos un partido de fútbol y metíamos goles. Soñaba que nuestro festejo eran besos, como los que veía en el canal I.Sat después de las 23:00 cuando mamá salía y me dejaba con la televisión prendida toda la noche. Nos empezamos a sentar juntos y yo le hacía la tarea de inglés. Era muy lindo verlo sumar manzanas y contar con los dedos, o cómo se acomodaba los anteojos cuando quería concentrarse. A veces nos decían que parecíamos novios, pero a mí no me molestaba. Ese chico realmente me gustaba y me producía lo mismo que veía que le pasaba a mis compañeros con las nenas. Soñaba una vida con él. Siendo amigos y novios para siempre. Con seis años para siempre. Pero todo plan se me destruía cuando recordaba las palabras de mamá sobre el infierno. El amor que le tenía iba a durar lo mismo que las hojas secas en esas montañas que mis vecinos, los más ancianos, hacían arder por las tardes. Pensar en amarlo para sufrir eternamente en el infierno me daba miedo, y todas las noches le pedía perdón a dios por ser así. Quería curarme, que mamá nunca lo supiera. El otoño había dado paso al invierno, y empezamos a usar muchos abrigos para ir al colegio. Francisco llevaba una bufanda que odiaba y yo le prestaba la mía, que tenía el escudo del colegio, porque quería verlo feliz. Cuando sonreía, su cara entera lo demostraba, su pelo rubio me recordaba a los dibujitos japoneses que mirábamos en esos años. Verlo con corbata y camisa me producía sensaciones en el corazón, un latido acelerado. Con solo verlo, la atmósfera cambiaba: el aula ya no era el aula, ahora era él y el aula, lograba resaltar en todos lados, en cualquier lugar donde estuviera. Empecé a ir a su casa. A mi casa no lo invitaba porque me daba vergüenza que las paredes no estuvieran pintadas ni el baño terminado. Me parecía una descortesía hacer pasar por esas condiciones inferiores a la persona más linda que había conocido. Mamá no sabía que yo le revisaba el ropero cuando no estaba. Cuando pude hacer mis expediciones con más tiempo, encontré un mazo de naipes porno (tiempo después, me enteré que era el mazo con el que Tete jugaba al truco en su trabajo de playero en una estación de servicio). Lo llevé a la casa de Francisco y empezamos a entender cómo funcionaban las relaciones entre seres humanos desnudos. Veíamos penetraciones, y nuestras mentes disparaban fuegos, ideas quemándose una y otra vez como hojas en las tardes de otoño. Nuestros conceptos de la vida se renovaban a medida que veíamos los naipes. Al parecer, que una mujer se pusiera tu pene en la boca daba placer. Y meterles el pene a mujeres aseguraba un gran placer para ambos. Eso se veía en las muecas de las fotos. Cuando había pasado media hora de estar mirando eso, Francisco y yo estábamos excitados. Era la primera vez que sentíamos el peligro de estar mirando algo prohibido y al mismo tiempo compartiendo el ritual. Nos empezamos a poner más cerca uno del otro hasta que él, más alto que yo, se puso detrás de mí y empezó a refregarse contra mi espalda. Cuando chocaba con mi espalda, largaba respiros cortitos, mientras yo miraba los naipes sin moverme de mi lugar. Su mamá entró en la habitación. No nos había encontrado en el patio y se preocupó. Para ese momento, era tarde. Su hijo y el amigo habían conocido qué significaba tener sexo. Nos encontró mientras yo pasaba las cartas de mano a mano y Francisco las miraba apoyando su cabeza sobre mi hombro y con sus brazos alrededor de mi cintura. La bandeja que sostenía con dos vasos de leche y Oreos se cayó al piso. Los ojos de la señora Galdberg se llenaron de lágrimas y dirigió una mirada fulminante (primero a mí, después a los naipes). Se acercó gritando “¡¿Qué mierda es eso?!”, y se ofuscó cuando vio las imágenes pornográficas. Se fue llorando. Mamá vino a buscarme a los diez minutos, o quizás tardó menos. Sus ojos se veían llorosos. La mamá de Francisco me acompañó hasta la puerta. Intercambiaron miradas sin decir nada y cuando me di vuelta, la imagen de Francisco al fondo del living desapareció tras un portazo de furia que su mamá no dudó en hacernos llegar a modo de mensaje, de código. Fuimos caminando en silencio con mamá. Ella no decía nada y yo sólo podía pensar en lo que habíamos hecho con Francisco. ¿Sólo yo me quemaría en el infierno por haberlo provocado o él también iba a ser castigado por abrazarme y fregarse sobre mi espalda? Esa noche me desperté gritando. Había tenido una pesadilla en la que él estaba con la ropa del colegio. Atado a una piedra. Había fuego por todas partes, se completaba la escena con gritos y llantos. Yo quería ayudarlo pero no podía. Las sogas estaban atadas muy fuerte. Él lloraba, yo también. Lo veía desarmarse, convertirse en un pequeño esqueleto negro que suplicaba por su vida. Al día siguiente, la maestra nos reubicó en lugares distintos. No nos permitían sentarnos juntos. A la semana siguiente tampoco nos permitían hablar. Francisco estaba rígido y me ignoraba. Durante las clases me dirigía miradas de odio y no le interesó que le devolviera las 50 figuritas de Dragon Ball que le había pedido prestadas para dibujarlas. Lo veía tan incómodo con su bufanda, y como me acordé de que siempre él decía que le hacía picar el cuello, no tuve mejor idea que esperar a que todos se fueran al recreo y, cuando el salón se encontraba vacío, le dejé mi bufanda que tenía el escudo del colegio y las letras M y V bordadas con hilo rojo. A la mañana siguiente vino con las manos quemadas. En su versión, apoyó las manos, sin saberlo, en los cubre hornallas, que ardían. Tiempo después nos enteramos de que fue un castigo de su padre. Con las manos quemadas y llenas de pomada, Francisco asistía sólo para escuchar las clases. Con el tiempo dejó de venir y cuando ya habían pasado más de dos meses, lo vi con otro uniforme. En otro mundo, en otra escuela. Conquistando chicas. Sin loquitos. En cambio, yo, me quedé en el mismo lugar de siempre. Siendo “el loquito hijo de padres separados” y ahora una nueva palabra para la tortura diaria: maricón.