Читать книгу Physik - Michael Eckert - Страница 15

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Licht und Sehen – von Euklid bis Ptolemäus

ОглавлениеDie Optik als Lehre vom Licht entsteht in der griechischen Antike möglicherweise aus Untersuchungen zur Perspektive der Theaterdekorationen. Sie versucht, das Sehen im Raum zu erklären. Die Katoptrik betrachtet die – praktisch besonders wichtige – Reflexion sowie die Brechung des Lichtes.

Aristoteles vertritt die Sehstrahlentheorie. Vom Auge wird ein Strahlenkegel ausgesendet. Die Gegenstände reflektieren diese Sehstrahlen zurück ins Auge. So erkennen wir die Wirklichkeit. Für ihn ist die Luft nicht einfach Störfaktor, der etwa Sehstrahlen dämpft, sie ist vermittelndes Medium für den Sehvorgang selbst. Die Veränderung ihrer Transparenz übermittelt die Farben eines Objekts. Die Geschwindigkeit des Lichts betrachtet er als unendlich groß.

Die geometrische Optik begründet Euklid im 4. bis 3. Jahrhundert vor Christus mathematisch in Analogie zur reinen Geometrie. Physikalisch vertritt auch er die Sehstrahlentheorie: Die geradlinig sich vom Auge verbreiternde Strahlenaussendung erklärt verschiedene perspektivische Eindrücke wie die scheinbare Verkleinerung von Gegenständen mit der Entfernung, das scheinbare Zusammenlaufen von Parallelen, die scheinbare Veränderung eines Kreises zu einer Ellipse bei schräger Betrachtung.

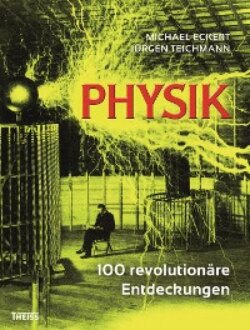

Wahrscheinlich hat sich auch Archimedes intensiv mit Optik beschäftigt, obwohl kein Werk dazu erhalten ist. Der Mythos, er hätte die Syrakus angreifende Flotte der Römer mit Brennspiegeln in Brand gesetzt, kann in diesem Zusammenhang entstanden sein. Diskussionen über solche Leistungen von Archimedes ziehen sich über Jahrhunderte hinweg. Im 20. Jahrhundert schließlich werden sogar Versuche mit realen Schiffen durchgeführt, um nachzuweisen, dass solch eine optische Waffe physikalisch unmöglich ist. Hero von Alexandria behandelt im 1. Jahrhundert nach Christus die Katoptrik, auch mit Vorschlägen zu verschiedenen Spiegelkombinationen.

Ausführlich forscht Ptolemäus 100 Jahre später zu Licht, Farben, dem Sehstrom sowie zur Lichtreflexion bzw.-brechung. Dabei fasst er alles bisherige Wissen zusammen und geht weit über die geometrische Optik hinaus. Die Lichtbrechung (des Sternenlichts in der Erdatmosphäre) ist für ihn als Astronom besonders wichtig. Er untersucht die Brechung von Lichtstrahlen beim Übergang in dichtere Medien mit ausgeklügelter Apparatur und stellt genaue Tabellen dazu auf. Das Brechungsgesetz allerdings entdeckt er noch nicht. Beim Übergang von Licht in ein dichteres Medium findet er die Totalreflexion. Ptolemäus behandelt auch nicht geometrisch erklärbare optische Täuschungen, wie die Mischung der Farben auf einer sich drehenden Scheibe oder die Farben- und Luftperspektive. Er untersucht auch das Sehen mit beiden Augen, bei dem die zwei in die Augen reflektierten Sehstrahlen eines Objektpunktes zu einer Einheit verschmelzen.

Neben den Sehstrahlen aus dem Auge lassen sich eigenständige Strahlen von Lichtquellen wie der Sonne und des Feuers nicht leugnen. Nach Ptolemäus können die Sehstrahlen von einem Gegenstand nur festgehalten (und reflektiert) werden, wenn er hell ist, also selbst leuchtet oder beleuchtet wird. Die Atomistiker sahen dagegen Atome als Abbilder der Gegenstände von diesen aus nach allen Seiten in den Raum fliegen. Empedokles und Plato verbinden schon in etwa solch eine Emissionsvorstellung mit der Sehstrahlentheorie: Das innere Licht des Auges muss ein äußeres von einem Gegenstand ausgehendes Licht vorfinden, um etwas sehen zu können. Beide Auffassungen gewinnen aber kaum weitere Anhänger.

JT

Im 16. Jahrhundert wird die Legende um Archimedes mit seinen Brennspiegeln immer noch ausführlich dargestellt.