Читать книгу Physik - Michael Eckert - Страница 16

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Physik am Bau: Vitruv und die Maschinen der Römer

ОглавлениеAmphitheater wie das Kolosseum in Rom oder Wasserleitungen wie der Pont du Gard in Südfrankreich sind eindrucksvolle Relikte einer hoch entwickelten Baukunst im römischen Reich. Ohne Hebel, Flaschenzug, optische Vermessungsgeräte und hydraulische Techniken zur Wasserförderung, kurz, ohne die Anwendung physikalischer Prinzipien wären diese Bauten nicht entstanden. Vitruvs Zehn Bücher über die Baukunst geben uns nähere Aufschlüsse über das antike Wissen, das zu solchen Bauten geführt hat. Darin geht es um Architektur im weitesten Sinn: von ästhetischen Leitlinien bei einzelnen Gebäuden bis zu städtebaulichen Maßnahmen, von der optimalen Ausbildung der Architekten bis zur Kriegstechnik.

Vitruvs Baukunst, entstanden im 1. Jahrhundert vor Christus, zählt zu den erfolgreichsten Werken der Buchgeschichte. Im Mittelalter vielfach abgeschrieben, mindestens 55 Abschriften finden sich heute in verschiedenen Archiven und Bibliotheken, erscheint es als gedrucktes Buch in lateinischer Originalsprache erstmals im Jahr 1497. Danach folgen Übersetzungen in italienischer, deutscher, französischer, spanischer, englischer und polnischer Sprache. Am Ende des 16. Jahrhunderts gibt es in den Bibliotheken Europas bereits 74 meist reich illustrierte Ausgaben. Die Kupferstiche interpretieren Vitruv durch die Brille eines Renaissance- oder Barock-Architekten; die Abbildung der Vorrichtungen zum Wasserheben entspricht eher dem Stand der Technik im 17. Jahrhundert als dem der Antike. Doch das unterstreicht nur, wie aktuell die Vitruv’sche Baukunst all die Jahrhunderte hindurch geblieben ist.

Die Ursache liegt nicht zuletzt in dem hohen Anspruch, den Vitruv an die Ingenieure und Architekten stellt. „Sie sollten“, schreibt er im ersten der zehn Bücher seiner Baukunst, „bereit zu wissenschaftlichtheoretischer Schulung sein“. Dazu gehört auch die Physik. Vitruvs physikalische Erklärungen sind jedoch weit von unserem modernen Verständnis von Physik entfernt, selbst bei so einfachen Apparaten wie Hebel und Flaschenzug. Vitruv erklärt die Physik der Hebelwirkung in dem Kapitel „Über das Geradlinige und den Kreis als Grundfaktoren der Mechanik“. Alle Hebelvorrichtungen, und dazu zählt Vitruv auch Karren, Schöpfräder, Seiltrommeln und andere Maschinen, rufen „nach denselben Gesetzen durch einen geradlinigen Kern (Achse oder Unterlage) und durch Umdrehung eines Kreises ihre beabsichtigten Wirkungen hervor.“ In einigen Renaissance-Ausgaben der Baukunst wird dies mit Kreisbögen und Linien angedeutet, um so der krafterleichternden Wirkung bei den abgebildeten Hebelvorrichtungen einen wissenschaftlichen Ausdruck zu verleihen. Tatsächlich sucht man das Hebelgesetz bei Vitruv vergebens. Erst im 13. Jahrhundert formuliert Jordanus de Nemore das Gleichgewichtsproblem, das dann von Renaissance-Mathematikern weiter diskutiert und von Simon Stevin im 17. Jahrhundert auf praktischanschauliche Weise gelöst wird.

ME

Hebelwirkung

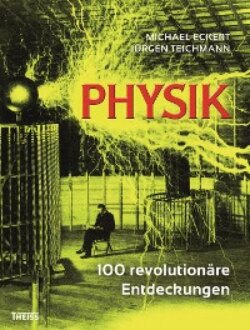

Eine mit Pferdekraft angetriebene Vorrichtung zur Wasserförderung.