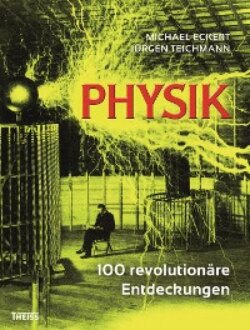

Читать книгу Physik - Michael Eckert - Страница 28

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Magnetismus, Gewichtsräderuhr und Fortschrittsglaube

ОглавлениеDas „finstere“ Mittelalter gibt es nicht. Auch wenn der Rückgriff auf antike Naturwissenschaft und Philosophie erst langsam ab Ende des 12. Jahrhunderts beginnt – und oft über islamisches Wissen vermittelt wird – technische Entwicklungen zeigen die Innovationskraft Europas schon vor dem Jahr 1000: die Dreifelderwirtschaft, den verbesserten Räderpflug, die Verbreitung der wassergetriebenen Getreidemühle, die verbesserte und verfeinerte Schmiedeproduktion. Ab dem 12. Jahrhundert häufen sich weitere Innovationen, zum Beispiel der Magnetkompass – aus China stammend – zunächst als auf Wasser schwimmende Magnetnadel. Der französische Gelehrte Pierre de Maricourt beschreibt in einem Brief, wahrscheinlich auf einem Kreuzzug 1269, die Eigenschaften des Magnetsteins, seine zwei unterschiedlichen Pole, Anziehung und Abstoßung zweier Magnetsteine, auch die Magnetisierung von Eisen. Damit stellt er Magnetnadeln her, die schwimmend auf Holz oder Strohhalm gelagert nach Norden zeigen, allerdings wie er betont, nicht genau zum Polarstern, sondern zu den Polen des Himmels. Er entwirft auch eine in zwei Drehpunkten gelagerte frei bewegliche Magnetnadel als Wegweiser. Das ganze Manuskript, das in vielen Kopien im Mittelalter kursiert (aber erst 1558 gedruckt wird), stellt eine exzellente, erstaunlich frühe Experimentaluntersuchung zum Magnetismus dar. Sie spiegelt auch den Stand der Technik wider. In der Tat werden „trockene“ Kompasse so ab der Mitte des 13. Jahrhunderts eingesetzt. Hier balanciert bald eine Magnetnadel frei auf einem Stift. Ihr wird im Laufe der Entwicklung die Kompassrose, ursprünglich „Stern des Meeres“, unterlegt, die alle Himmelsrichtungen angibt. Als legendärer Erfinder des Kompasses gilt üblicherweise ein Seefahrer namens Flavius aus Amalfi.

Die meisten Erfindungen/Entdeckungen, auf die die Renaissance (sie ist doch mehr als nur „Wiedergeburt“ der Antike) bald stolz ist, gibt es allerdings parallel zur naturwissenschaftlichen „Wiedergeburt“: die Nacherfindung des Schießpulvers mit Nutzung in der Kriegstechnik, die Erfindung der Gewichtsräderuhr mit ihren gleich langen Stunden, gegen die natürliche Einteilung des Tages, beide ab dem 14. Jahrhundert, die „Entdeckungsreisen“ als Expansion Europas in die übrige Welt ab dem 15. Jahrhundert, die Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern ab Mitte des 15. Jahrhunderts, die Herstellung von reinem Alkohol oder von starken Säuren als Beispiel für die Entwicklung der chemischen Destillation, die Seidenraupenzucht, die wie das Schießpulver aus China stammt. Auch auf eingebildete Entdeckungen ist man noch 1600 stolz, das Guajakholz, das angeblich gegen die Geißel der Syphiliskrankheit helfen soll, die aus Amerika eingeschleppt wurde. Schattenseiten des Fortschritts werden also nur möglichst positiv reflektiert.

Die Gewichtsräderuhr hat noch einen besonderen Symbolwert. Zwar ist sie vor Erfindung des Pendels durch Christiaan Huygens im 17. Jahrhundert, recht ungenau. Ein Waagbalken nur schwingt hin und her und kontrolliert die Hemmung. Er verändert seine Schwingungszeit stark aufgrund von Reibung, Temperaturänderung oder sonstigen Störungen. Ein Minutenzeiger würde sinnlos ungenau laufen. Es gibt ihn also bei Uhren nicht, die sich zunächst als zentrale Zeitgeber auf Kirchtürmen der städtischen Gemeinden ausbreiten. Doch wird die Uhr bald, neben ihrer Bedeutung als Zeichen für Vergänglichkeit, auch Symbol für den regelmäßigen Weltenlauf im Kosmos. So ergänzt man wichtige Turmuhren oft mit einem Planetariumsmechanismus.

JT

Stolz auf den wissenschaftlich-technischen Fortschritt.