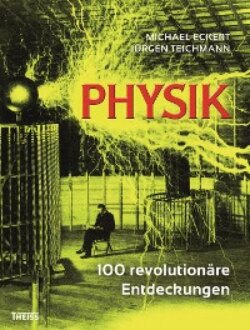

Читать книгу Physik - Michael Eckert - Страница 20

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Ptolemäisches Weltbild und Physik

ОглавлениеDer Mathematiker und Astronom Klaudios Ptolemäus fasst im 2. Jahrhundert nach Christus alle theoretischen Ansätze und Beobachtungen aus mehreren Jahrhunderten zu einem geozentrischen Weltbild zusammen und veröffentlicht sie als geschlossenes mathematisches System, der Megale Syntaxis – daraus wird im Arabischen der Almagest. Er enthält auch einen ausführlichen Sternkatalog. Der Almagest spielt bis in die frühe Neuzeit eine einflussreiche Rolle. Die Bewegungen am Himmel werden durch Kreise und Kreise auf Kreisen (sogenannte Epizykel) dargestellt. Es ist ein sehr komplexes System, in dem die Erde keineswegs ganz genau im Zentrum steht. Nicht einmal ein gemeinsamer Mittelpunkt aller Planetenbewegungen existiert. Doch funktionieren astronomische Kalkulationen Jahrhunderte lang ziemlich gut.

Es gibt traditionell sieben Planeten, in der Reihenfolge ihrer Nähe zur Erde: Mond, Merkur, Venus, Sonne, Mars, Jupiter, Saturn. Die Sonne hat durchaus einen zentralen Platz, genau in der Mitte der sieben Planetensphären (= Kugelschalen). Als letzte Sphäre schließt die Kugelschale der Fixsterne den Kosmos ab. Die Erde ist kein Himmelskörper, sondern vollkommen wesensverschieden: Ihr Bereich besteht aus den vier Elementen Erde, Wasser, Luft und Feuer um den Mittelpunkt der Welt. Über der letzten irdischen Sphäre, dem Feuer, in dem auch Blitze und Kometen angesiedelt werden, beginnt das Himmelselement, das schließlich im Mittelalter als fünftes, kristallenes Element, Quinta Essenza (daher kommt unser Begriff Quintessenz als das Wesentliche etwa einer Rede), verstanden wird. Die irdischen Elemente zeigen Entstehen und Vergehen, geradlinige und beliebig krummlinige Bewegungen. Am Himmel gibt es nur in sich wiederkehrende d.h. kreisförmige Bewegungen. Auch deshalb können Kometen oder sonstige Veränderungen keine Himmelsphänomene sein. Die Siebenzahl der Planeten wird ab dem Mittelalter immer stärker symbolisch verstanden. Sie werden den sieben Wochentagen (so war es schon in Babylon), Metallen, freien Künsten, Farben und Tugenden zugeordnet. Noch heute erkennen wir in Montag bis Sonntag die sieben antiken Planetes (wörtlich: Umherschweifende, sich zwischen den Fixsternen bewegende). Die deutsche Sprache hat allerdings im Donnerstag und Freitag germanische Götterwesen verewigt, der Samstag leitet sich von Sabbat her. In der Astrologie ist die Siebenzahl und der damalige Stand der Sonne im Jahreslauf vor jeweils einem der zwölf Tierkreissternbilder noch heute bestimmend. Die Präzession der Erdachse, d.h. ihre Veränderung in langen Zeiträumen, hat allerdings den Tierkreis bis heute um etwa ein Sternbild verschoben. Deshalb stimmen die astrologischen Tierkreiszeichen, die für ein bestimmtes Geburtsdatum gelten, nicht mehr mit den Tierkreissternbildern überein.

Ptolemäus erörtert auch mehrere physikalische Argumente, die gegen eine Bewegung der Erde sprechen: So muss die Erde, als schwerstes Element in Ruhe im Zentrum des Weltalls sein. Wenn sie sich um ihre Achse bewegen würde, müssten die Wolken in der Luft ständig hinter der Drehung zurückbleiben. Selbst wenn die Atmosphäre mit der Erde mitgeführt würde, müssten feste bewegliche Körper in der Luft zurückbleiben. Und wenn selbst diese mitgerissen würden, könnten sie zumindest keine weitere Bewegung mehr erhalten, etwa beim Wurf. Sie würden also für den Beobachter scheinbar stillstehen. Zugrunde liegen physikalische Vorstellungen, wie sie sich seit Aristoteles entwickelt haben: Man kann verschiedene Bewegungen eines irdischen Körpers nicht beliebig zusammensetzen. Und gegen eine jährliche Bewegung um die Sonne spricht für Ptolemäus ein astronomisches Argument: Er beobachtet keine Fixsternparallaxe, das heißt keine scheinbare Veränderung der Fixsternörter im Laufe eines Jahres.

Ptolemäus versucht auch den Durchmesser des Kosmos zu kalkulieren. Er kommt auf eine Entfernung bis Saturn von etwa 20.000 Erdradien.

JT

Ptolemäus und sein Weltbild – Sieben Planeten und der Fixsternhimmel.