Читать книгу Trilogía berlinesa - Philip Kerr - Страница 12

На сайте Литреса книга снята с продажи.

7

ОглавлениеJusto pasado Clayallee, en las afueras de Dahlem, estaba la enorme verja de hierro forjado de la propiedad de Six. Durante un rato me quedé sentado en el coche, vigilando la carretera. Varias veces se me cerraron los ojos y me encontré cabeceando. Había sido una larga noche. Después de una corta siesta salí del coche y abrí la verja. Luego volví tranquilamente al coche y entré por la carretera privada, bajando por una suave y larga pendiente y metiéndome en la fresca sombra que ofrecían los oscuros pinos que la bordeaban en toda su longitud, pavimentada de grava.

A la luz del día la casa de Six era todavía más impresionante, aunque ahora podía ver que no era una, sino dos casas, construidas muy cerca una de la otra; unas hermosas y sólidas casas de labranza estilo Guillermo.

Me detuve ante la puerta principal, donde Ilse Rudel había aparcado su BMW la noche que la vi por primera vez, y bajé, dejando la puerta abierta por si los dos dóbermans decidían aparecer. Los perros no sienten mucho afecto por los investigadores privados, y la antipatía es totalmente mutua.

Llamé a la puerta. Oí cómo resonaba en el vestíbulo, y viendo las contraventanas cerradas, me pregunté si habría sido un viaje en vano. Encendí un cigarrillo y me quedé allí, apoyado en la puerta, fumando y escuchando. Estaba todo tan silencioso como la savia de un árbol de caucho envuelto para regalo. Luego oí pasos y me enderecé justo cuando la puerta se abría para revelar la cabeza levantina y la redondeada espalda de Farraj, el mayordomo.

—Buenos días —dije alegremente—. Confiaba en encontrar a Herr Haupthändler aquí.

Farraj me miró con el desagrado clínico de un pedicuro ante un uñero infectado.

—¿Tenía una cita? —preguntó.

—En realidad, no —dije dándole mi tarjeta—. Pero confiaba en que pudiera concederme unos minutos. Estuve aquí la otra noche, para ver a Herr Six.

Farraj asintió en silencio y me devolvió la tarjeta.

—Siento no haberlo reconocido, señor.

Sin soltar la puerta retrocedió y me invitó a entrar en el vestíbulo. Una vez cerrada la puerta, miró mi sombrero con un gesto casi divertido.

—Sin duda preferirá conservar su sombrero también hoy, señor.

—Creo que será mejor, ¿no le parece?

Al acercarme a él, detecté un claro olor a alcohol, y no del tipo que sirven en esos exquisitos clubes para caballeros.

—Muy bien, señor. Si espera un momento aquí, buscaré a Herr Haupthändler y le preguntaré si puede verlo.

—Gracias. ¿Tiene un cenicero? —dije sosteniendo la ceniza del cigarrillo en equilibrio vertical, como si fuera una jeringuilla hipodérmica.

—Sí, señor.

Sacó uno de ónice oscuro, del tamaño de una Biblia de iglesia, y lo sujetó con ambas manos mientras yo apagaba el cigarrillo. Cuando lo hube apagado se dio media vuelta, y todavía con el cenicero en las manos, desapareció corredor abajo, y me dejó pensando qué le diría a Haupthändler si aceptaba verme. No tenía nada concreto en mente, y ni siquiera se me ocurrió por un segundo que él estuviera dispuesto a hablar de la historia de Ilse Rudel sobre él y Grete Pfarr. Sólo estaba husmeando. Haces diez preguntas tontas a diez personas y a veces metes el dedo en alguna llaga. Y a veces, si no estás demasiado aburrido para darte cuenta, comprendes que has dado con algo. Es algo parecido a lavar oro. Cada día bajas al río y lavas una batea tras otra de barro. Y sólo muy de vez en cuando, siempre que tengas los ojos bien abiertos, encuentras una piedrecita sucia que en realidad es una pepita.

Fui hasta el pie de las escaleras y miré hacia arriba. Una gran claraboya circular iluminaba los cuadros de las paredes pintadas de color escarlata. Estaba contemplando un bodegón con una langosta y un cacharro de peltre cuando oí pasos en el piso de mármol, detrás de mí.

—Es de Karl Schuch, ¿sabe? —dijo Haupthändler—. Vale un montón de dinero.

Hizo una pausa y añadió:

—Pero es muy, muy aburrido. Por favor, venga conmigo.

Nos dirigimos a la biblioteca de Six.

—Me temo que no puedo dedicarle mucho tiempo. Verá, todavía tengo muchas cosas que hacer para el funeral de mañana. Estoy seguro de que lo comprenderá.

Me senté en uno de los sofás y encendí un cigarrillo. Haupthändler cruzó los brazos y se apoyó en el escritorio de su jefe; en la piel de su chaqueta de deporte de color nuez moscada se marcaron unas arrugas a la altura de sus anchos hombros.

—Bueno, ¿para qué quería verme?

—En realidad, es sobre el funeral —dije, improvisando sobre lo que él había dicho—. Quería saber dónde iba a celebrarse.

—Tengo que disculparme, Herr Gunther —dijo—. Me temo que no se me había ocurrido que Herr Six quisiera que usted estuviera presente. Me ha dejado a cargo de todo mientras está en el Ruhr, pero no pensó en dejarme una lista de quiénes debían asistir.

Traté de adoptar un aspecto incómodo.

—Oh, bueno —dije, poniéndome en pie—. Naturalmente, con un cliente como Herr Six me gustaría haber podido presentar mis últimos respetos a su hija. Es lo habitual. Pero estoy seguro de que él lo comprenderá.

—Herr Gunther —dijo Haupthändler después de un corto silencio—. ¿Pensaría que estoy haciendo algo horrible si le diera una invitación ahora, en mano?

—Por supuesto que no —dije—. Si está seguro de que no será una molestia para sus planes.

—Ninguna molestia —contestó—. Tengo aquí algunas tarjetas.

Dio la vuelta al escritorio y abrió un cajón.

—¿Lleva mucho tiempo trabajando para Herr Six?

—Unos dos años —dijo distraídamente—. Antes era diplomático, en el servicio consular alemán.

Sacó unas gafas del bolsillo de la chaqueta y se las puso en la punta de la nariz antes de redactar la invitación.

—¿Y conocía bien a Grete Pfarr?

Me lanzó una rápida mirada.

—En realidad no la conocía en absoluto —dijo—. Salvo para decirle hola.

—¿Sabe si tenía enemigos, amantes celosos, ese tipo de cosas?

Acabó de escribir la tarjeta y la presionó sobre el secante.

—Estoy seguro de que no los tenía —dijo tajante, quitándose las gafas y volviendo a meterlas en el bolsillo.

—¿De verdad? ¿Y qué hay de él, de Paul?

—Aún le puedo decir menos de él, me temo —dijo, deslizando la tarjeta dentro de un sobre.

—¿Se llevaban bien Herr Six y él?

—No eran enemigos, si eso es lo que insinúa. Sus diferencias eran puramente políticas.

—Bueno, eso representa algo bastante fundamental en estos tiempos, ¿no le parece?

—No, en este caso no. Ahora, si me perdona, Herr Gunther, tengo que volver a mi trabajo.

—Sí, por supuesto.

Me dio la invitación.

—Bueno, gracias —dije, siguiéndolo hasta el vestíbulo—. ¿Vive usted aquí también, Herr Haupthändler?

—No, tengo un piso en la ciudad.

—¿De verdad? ¿Dónde?

Vaciló un momento y finalmente dijo:

—En la Kurfürstenstrasse. ¿Por qué lo pregunta?

Me encogí de hombros.

—Hago demasiadas preguntas, Herr Haupthändler. Perdóneme. Me temo que es la costumbre. Una naturaleza suspicaz es algo que va con mi trabajo. Por favor, no se ofenda. Bueno, tengo que marcharme.

Apenas sonrió, y cuando me acompañó hasta la puerta parecía relajado, pero esperaba haber dicho lo suficiente como para remover aquellas quietas aguas.

El Hanomag parece necesitar siglos para alcanzar algo de velocidad, así que cogí la autopista Avus para volver al centro de la ciudad con un cierto grado de equivocado optimismo. Cuesta un marco pasar por ella, pero vale la pena: diez kilómetros sin una curva, todo el tramo desde Potsdam hasta Kurfürstendamm. Es la única carretera de la ciudad en la cual el conductor que se cree un Carraciola, el gran piloto de carreras, puede pisar a fondo y alcanzar velocidades de hasta ciento cincuenta kilómetros por hora. Por lo menos podía, en los tiempos anteriores a la BV Aral, porque ahora el sustituto de la gasolina de bajo octanaje no es mucho mejor que el alcohol de quemar. Ahora, lo máximo que pude fue sacarle noventa al motor de 1,3 litros del Hanomag.

Aparqué en la intersección de la Kurfürstendamm y Joachimsthaler Strasse, conocida como la «esquina de Grunfeld» por los grandes almacenes del mismo nombre que todavía la ocupan. Cuando Grunfeld, un judío, era todavía el propietario de los almacenes, solian servir limonada gratis en la fuente de la planta baja. Pero desde que el Estado lo desposeyó, como ha hecho con todos los judíos propietarios de grandes establecimientos, como Wertheim, Hermann Teitz e Israel, se han acabado los días de la limonada gratis. Y por si eso no fuera lo bastante malo, la limonada por la que ahora tienes que pagar y que en un tiempo te daban gratis no sabe ni la mitad de bien, y no es necesario tener las papilas gustativas más sensibles del mundo para notar que están poniendo menos azúcar. Las mismas trampas que hacen en todo lo demás.

Permanecí sentado, bebiendo mi limonada y observando cómo subía y bajaba el ascensor por el hueco tubular de cristal que permitía ver el almacén mientras ibas de piso en piso, indeciso sobre si debía ir o no a la sección de medias a ver a Carola, la chica de la boda de Dagmarr. Fue el ácido sabor de la limonada lo que me hizo recordar mi propia y disipada conducta, y eso me decidió en contra de subir. En lugar de ello, dejé los Grunfeld y recorrí a pie la corta distancia que hay bajando por Kurfürstendamm hasta llegar a la Schlüterstrasse.

Una joyería es uno de los pocos lugares de Berlín donde puedes esperar encontrar gente haciendo cola para vender, en lugar de para comprar. La tienda de joyas antiguas de Peter Neumaier no era una excepción. Cuando llegué, la cola no llegaba del todo fuera de la puerta, pero no había duda de que rozaba el cristal; y estaba formada por gente más vieja y más triste que la de la mayoría de las colas que yo estaba acostumbrado a hacer. La gente que estaba allí procedía de una mezcla de ambientes, pero la mayoría tenían dos cosas en común: su judaísmo y, como corolario inevitable, su falta de trabajo, que era la razón de que hubieran ido a vender sus cosas de valor. Al principio de la cola, detrás de un gran mostrador de cristal, había dos dependientes con caras impasibles y trajes de buena calidad. Tenían una postura clara al hacer la valoración, que era decirle al posible vendedor lo poco que valía lo que traía y lo poco que probablemente conseguiría en el mercado.

—Vemos cosas así constantemente —decía uno de ellos, frunciendo los labios y sacudiendo la cabeza ante las perlas y broches que había en el mostrador por debajo de él—. Verá, no podemos poner precio al valor sentimental. Estoy seguro de que lo comprende.

Era un hombre joven, con la mitad de años que la deprimida anciana que había frente a él, y además era guapo, aunque quizá necesitara un afeitado. Su compañero aplicaba un enfoque menos comunicativo: sorbía por la nariz de tal forma que tomaba un aspecto desdeñoso, encogía a medias los hombros, del tamaño de una percha, y gruñía sin entusiasmo alguno. En silencio, contaba cinco billetes de cien marcos, sacándolos de un fajo que tenía en su huesuda mano de avaro y que probablemente contenía treinta veces esa cantidad. El anciano a quien estaba comprando no estaba decidido sobre si debía aceptar o no una oferta tan irrisoria, y con mano temblorosa señaló el brazalete que estaba sobre el trozo de tela en el que lo había envuelto.

—Pero mire —decía el anciano—, tiene uno igual que éste en el escaparate y cuesta tres veces más de lo que usted me ofrece.

El Percha frunció los labios.

—Fritz —dijo—, ¿cuánto tiempo lleva aquel brazalete de zafiros en el escaparate?

Era una doble actuación muy competente, había que reconocerlo.

—Unos seis meses —respondió el otro—. No compres otro igual, esto no es una organización de beneficencia, ¿sabes?

Probablemente repetía esas palabras varias veces al día. El Percha entrecerró los ojos con aburrimiento.

—¿Ve lo que quiero decir? Mire, vaya a otro sitio si cree que puede conseguir más por él.

Pero la vista del dinero era demasiado para el anciano y capituló. Fui hasta el principio de la cola y dije que estaba buscando a Herr Neumaier.

—Si tiene algo que vender, tendrá que esperar en la cola como todos los demás —musitó el Percha.

—No tengo nada para vender —dije vagamente, añadiendo—; estoy buscando un collar de diamantes.

Al oírme, el Percha me sonrió como si fuera un tío suyo perdido hacía tiempo.

—Si espera un momento —dijo, empalagoso—, veré si Herr Neumaier está libre.

Desapareció tras una cortina, y cuando volvió me condujo a un pequeño despacho al final del pasillo.

Peter Neumaier estaba sentado a su escritorio, fumando un puro que no habría desentonado en la bolsa de herramientas de un fontanero. Era moreno, con brillantes ojos azules, igual que nuestro amado Führer, y era dueño de una barriga que se proyectaba hacia delante como una caja registradora. Sus mejillas tenían un aspecto rojizo y frágil, como si tuviera eczema, o como si hubiera apurado demasiado el afeitado de la mañana. Me estrechó la mano cuando me presenté. Fue como estrechar un pepino.

—Encantado de conocerlo, Herr Gunther —saludó calurosamente—. Me dicen que está buscando unos diamantes.

—Exacto. Pero tengo que decirle que actúo en nombre de otra persona.

—Entiendo —dijo Neumaier sonriendo—. ¿Tiene algo concreto en mente?

—Oh, sí, desde luego. Un collar de diamantes.

—Bueno, ha venido al lugar adecuado. Hay varios collares de diamantes que puedo enseñarle.

—Mi cliente sabe precisamente lo que necesita —dije—. Tiene que ser un collar con diamantes engarzados hecho por Cartier.

Neumaier dejó el puro en el cenicero y expelió una mezcla de humo, nerviosismo y regocijo.

—Bueno —dijo—, eso reduce ciertamente el terreno.

—Es lo que sucede con los ricos, Herr Neumaier —dije yo—. Siempre parecen saber exactamente lo que quieren, ¿no cree?

—Oh, por supuesto, Herr Gunther.

Se inclinó hacia delante en la silla, y volviendo a coger el puro, dijo:

—Un collar como el que usted describe no es la clase de pieza que aparece cada día. Y desde luego, costará un montón de dinero.

Había llegado el momento de meterle unas cuantas ortigas en los pantalones.

—Naturalmente, mi cliente está dispuesto a pagar mucho dinero. El veinticinco por ciento del valor asegurado, y sin hacer preguntas.

—No estoy seguro de entender de qué me habla —dijo frunciendo el ceño.

—Vamos, Neumaier. Los dos sabemos que en su negocio hay mucho más que la tierna escena que se representa ahí fuera.

Soltó un poco de humo y contempló el extremo de su cigarro.

—¿Está sugiriendo que compro mercancías robadas, Herr Gunther? Porque si lo está haciendo...

—Siga prestándome su atención, Neumaier, no he terminado todavía. La oferta de mi cliente es sólida. Dinero en efectivo. —Le lancé la fotografía de los diamantes de Six—. Si algún ratón viene por aquí tratando de vendérselo, me llama. El número está detrás.

Neumaier lo miró, y también a mí, con desdén, y luego se puso en pie.

—Es usted un chiste, Herr Gunther. Le falta un tornillo. Ahora salga de aquí antes de que llame a la policía.

—¿Sabe?, eso no es mala idea. Estoy seguro de que quedarían muy impresionados con su espíritu cívico cuando les ofreciera abrir la caja fuerte y les invitara a que inspeccionaran el contenido. Ésa es la confianza que da la honradez, supongo.

—Fuera de aquí.

Me puse en pie y salí del despacho. No había pensado llevar el asunto de aquella manera, pero no me había gustado lo que había visto del negocio de Neumaier. En la tienda, el Percha estaba ofreciendo a una anciana un precio por su joyero que era menos de lo que le habrían dado por él en el albergue del Ejército de Salvación. Varios de los judíos que esperaban detrás de ella me miraron con una expresión que era una mezcla de esperanza y desesperación. Hicieron que me encontrara tan cómodo como una trucha en el mármol de la pescadería, y sin que se me ocurriera ninguna razón para ello, sentí algo parecido a la vergüenza.

Gert Jeschonnek era algo totalmente diferente. Sus locales estaban en el octavo piso de la Columbus Haus, un edificio de nueve plantas en la Potsdamer Platz que insiste con fuerza en la línea horizontal. Parecía algo que un preso con una larga condena podría haber hecho si hubiera contado con una provisión inagotable de fósforos, y al mismo tiempo me hacía pensar en el edificio casi epónimo, cercano al Aeropuerto Tempelhof, que es la Columbia Haus, la prisión de la Gestapo en Berlín. Este país muestra su admiración por el descubridor de América por medios de lo más extraños.

El piso octavo albergaba toda una pléyade de médicos, abogados y editores que se las arreglaban para ir tirando con treinta mil marcos al año.

Las dobles puertas de la entrada a las oficinas de Jeschonnek estaban hechas de caoba bruñida, en la cual se veía en letras doradas: GERT JESCHONNEK. COMERCIANTE EN PIEDRAS PRECIOSAS. Detrás de las puertas había una oficina en forma de L, con paredes pintadas de un agradable matiz rosado, de las cuales colgaban diversas fotografías enmarcadas de diamantes, rubíes y diversas chucherías que hubieran despertado la codicia de un Salomón o dos. Tomé asiento y esperé a que un joven anémico que estaba sentado detrás de una máquina de escribir acabara de hablar por teléfono. Al cabo de un minuto dijo:

—Ya te llamaré más tarde, Rudi.

Colgó el auricular y me miró con una expresión a la que le faltaba muy poco para ser hosca.

—¿Sí? —dijo.

Podéis llamarme anticuado, pero nunca me han gustado los secretarios masculinos. La vanidad de un hombre resulta un obstáculo para que atienda a las necesidades de otro hombre, y este espécimen en particular no iba a convencerme de lo contrario.

—Cuando haya acabado de hacerse la manicura, quizá podría decirle a su jefe que me gustaría verlo. Me llamo Gunther.

—¿Está citado con él? —dijo con aire arrogante.

—Dígame, ¿desde cuándo alguien que está buscando unos diamantes necesita concertar una cita? Explíquemelo, ¿quiere?

Estaba claro que me encontraba menos divertido que un cajón lleno de humo.

—Ahórrese el aliento para enfriar la sopa —dijo, y dio la vuelta al escritorio para salir por la otra puerta—. Preguntaré si puede verlo.

Mientras él estaba fuera de la sala, cogí un ejemplar reciente del Der Stürmer del revistero. En la portada estaba el dibujo de un hombre vestido de ángel sosteniendo una máscara de ángel delante de la cara. Por detrás de él se veía su cola de diablo, saliendo por debajo de su sobrepelliz, y su sombra de «ángel»; salvo que ésta revelaba ahora que el perfil oculto tras la máscara era inequívocamente judío. A esos caricaturistas del Der Stürmer les encanta dibujar una nariz grande, y ésta era como el pico de un auténtico pelícano. Algo extraño de encontrar en la sala de espera del despacho de un respetable hombre de negocios, pensé. El joven anémico, que surgió del otro despacho, me proporcionó una sencilla explicación:

—No le hará esperar mucho —dijo—. Eso lo compra para impresionar a los judíos.

—Me temo que no lo sigo.

—Tenemos muchos clientes judíos —explicó—. Desde luego, sólo quieren vender, nunca comprar. Herr Jeschonnek opina que si ven que está suscrito a Der Stürmer, eso le ayudará a conseguir mejores negocios.

—Muy astuto por su parte —dije—. ¿Funciona?

—Supongo que sí. Será mejor que se lo pregunte a él.

—Puede que lo haga.

No había mucho que ver en el despacho del jefe. Al otro lado de un par de acres de alfombra había una caja fuerte de acero gris que antes había sido un pequeño barco de guerra, y un escritorio del tamaño de un Panzer con una superficie de piel oscura. El escritorio no tenía muchas cosas encima, salvo un cuadrado de fieltro, en el cual descansaba un rubí lo bastante grande como para adornar al elefante favorito de un maharajá, y los pies de Jeschonnek, vestidos con inmaculadas polainas blancas, que se trasladaron debajo de la mesa cuando entré.

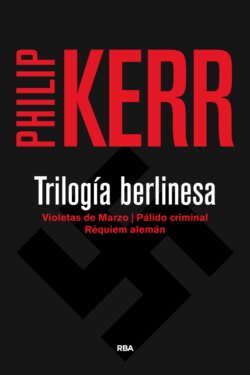

Gert Jeschonnek era un hombre robusto, con aspecto de cerdo, con ojillos de cerdo y una barba castaña recortada muy cerca de la cara tostada por el sol. Llevaba un traje con chaqueta cruzada de color gris claro que resultaba diez años demasiado joven para él, y en la solapa llevaba la insignia temible. Llevaba «Violeta de Marzo» impreso en todo su cuerpo, como si fuera un repelente contra insectos.

—Herr Gunther —dijo alegremente, y por un momento casi se puso firme. Luego cruzó la sala para darme la bienvenida. Una mano purpúrea como de carnicero sacudió arriba y abajo la mía, en la que quedaron manchas blancas cuando la solté. Su sangre debía de parecer melaza. Sonrió con una cálida sonrisa y luego miró por encima de mi hombro a su anémico secretario, que estaba a punto de salir y cerrar la puerta. Jeschonnek dijo:

—Helmut. Una cafetera de tu mejor café, por favor. Dos tazas, y no tardes.

Habló con rapidez y precisión, marcando el ritmo con la mano como si fuera un profesor de elocución. Me llevó hasta el escritorio y el rubí, que supuse que estaba allí para impresionarme, de la misma forma que los ejemplares de Der Stürmer estaban allí para impresionar a sus clientes judíos. Yo fingí que no lo veía, pero él no iba a permitir que le estropeara su pequeña representación. Levantó el rubí a la luz en sus gordos dedos, y sonrió de una forma repugnante.

—Un rubí cabujón extremadamente hermoso —dijo—. ¿Le gusta?

—El rojo no es mi color. No va bien con mi pelo.

Se rió y volvió a dejar el rubí encima del terciopelo, que dobló y guardó en la caja fuerte. Me senté en un gran sillón frente al escritorio.

—Estoy buscando un collar de diamantes —dije.

Se sentó frente a mí.

—Bueno, Herr Gunther, soy un reconocido experto en diamantes.

Hizo un florido y orgulloso gesto con la cabeza, como si fuera un caballo de carreras, y me llegó un fuerte olor a colonia.

—¿De verdad? —pregunté.

—Dudo que haya alguien en Berlín que sepa tanto sobre diamantes como yo.

Adelantó su barbado mentón hacia mí, como si me desafiara a contradecirlo. Casi vomito.

—Me alegra saberlo —dije.

El café llegó y Jeschonnek, incómodo, siguió con la mirada a su secretario mientras éste abandonaba la habitación con sus andares amanerados.

—No consigo acostumbrarme a tener un secretario —añadió—. Por supuesto, comprendo que el lugar de una mujer es el hogar, criando una familia, pero siento mucho afecto por las mujeres.

—Yo antes tendría un socio que un secretario —dije. Sonrió educadamente.

—Bien, veamos; según creo está buscando un diamante.

—Diamantes —dije, corrigiéndolo.

—Entiendo. ¿Solos o engarzados?

—A decir verdad, estoy tratando de encontrar una pieza en concreto que le han robado a mi cliente —expliqué, y le di mi tarjeta. La miró, impasible—. Un collar, para ser preciso. Tengo una fotografía aquí.

Saqué otra fotografía y se la entregué.

—Magnífico.

—Cada una de las bagettes es de un quilate.

—Ciertamente —dijo—, pero no veo cómo puedo ayudarle, Herr Gunther.

—Si el ladrón tratara de ofrecérselo a usted, le agradecería que se pusiera en contacto conmigo. Naturalmente, hay una importante recompensa. Mi cliente me ha autorizado para ofrecer un veinticinco por ciento del valor asegurado por su recuperación, y sin hacer preguntas.

—¿Podría saber el nombre de su cliente?

Vacilé.

—Bueno —dije—, por lo general la identidad del cliente es confidencial, pero es fácil ver que es usted la clase de hombre que está acostumbrado a respetar la confidencialidad.

—Es usted demasiado amable.

—El collar es indio, y pertenece a una princesa que está en Berlín para las Olimpiadas, como huésped de nuestro gobierno. —Jeschonnek empezó a fruncir el ceño al escuchar mis mentiras—. No he conocido personalmente a la princesa, pero me han dicho que es la criatura más hermosa que Berlín haya visto nunca. Se aloja en el hotel Adlon, de donde fue robado el collar hace unas noches.

—¿Robado a una princesa india, eh? —dijo, añadiendo una sonrisa a sus facciones—. Bueno, quiero decir, ¿por qué no apareció nada sobre ello en la prensa? ¿Y por qué no está involucrada la policía?

Tomé un sorbo de café para prolongar una pausa teatral.

—La dirección del Adlon está ansiosa por evitar un escándalo —dije—. No hace tanto tiempo que el Adlon sufrió una serie de desgraciados robos cometidos allí por el famoso ladrón de joyas Faulhaber.

—Sí, recuerdo haberlo leído.

—No es necesario decir que el collar está asegurado, pero en lo que respecta a la reputación del Adlon eso apenas importa, como estoy seguro que comprenderá.

—Bien, señor, con toda seguridad me pondría inmediatamente en contacto con usted si me llegara cualquier información que pueda ayudarle —dijo Jeschonnek, sacando un reloj de oro del bolsillo. Lo miró pausadamente—. Y ahora, si me perdona, tengo que volver al trabajo.

Se puso en pie y me tendió su mano regordeta.

—Gracias por concederme su tiempo —dije—. No hace falta que me acompañe.

—¿Al salir, sería tan amable de decirle a ese chico que entre?

—Por supuesto.

Me despidió con el saludo hitleriano.

—¡Heil Hitler! —repetí como un tonto.

En la oficina exterior el chico anémico estaba leyendo una revista. Mis ojos vieron las llaves antes de acabar de decirle que su jefe requería su presencia. Estaban en la mesa, al lado del teléfono. Gruñó y se despegó con esfuerzo del asiento. Vacilé al llegar a la puerta.

—No tendrá un trozo de papel, ¿verdad?

Señaló el bloque sobre el que descansaban las llaves.

—Cójalo usted mismo —dijo, y entró en el despacho de Jeschonnek.

—Gracias, así lo haré.

El llavero llevaba una etiqueta que decía: «Despacho». Saqué una pitillera del bolsillo y la abrí. En la lisa superficie de la arcilla de modelar hice tres impresiones —dos de lado y una vertical— de las dos llaves. Supongo que puede decirse que lo hice siguiendo un impulso. Apenas había tenido tiempo de digerir todo lo que Jeschonnek me había dicho, o mejor, lo que no me había dicho. Pero, además, siempre llevo ese trozo de arcilla, y parece una lástima no emplearlo cuando se presenta la oportunidad. Se sorprenderían de saber las veces que una llave hecha con ese molde ha resultado útil.

Fuera encontré una cabina de teléfonos y llamé al Adlon. Sigo recordando muchos buenos momentos en el Adlon, y también muchos buenos amigos.

—Hola, Hermine —dije—, soy Bernie.

Hermine era una de las telefonistas del Adlon.

—Hola, forastero. Hace siglos que no te veo.

—He estado un poco ocupado.

—También lo está el Führer, pero se las arregla para darse una vuelta y saludarnos.

—Quizá tendría que comprarme un Mercedes descapotable y un par de escoltas. —Encendí un cigarrillo—. Necesito un pequeño favor, Hermine.

—Adelante.

—Si un hombre telefonea y te pregunta a ti o a Benita si hay una princesa india alojada en el hotel, por favor, ¿podrías decirle que sí? Si quiere hablar con ella, dile que no acepta llamadas.

—¿Eso es todo?

—Sí.

—¿Y esa princesa tiene nombre?

—¿Sabes el nombre de alguna chica india?

—Bueno —dijo ella—. Vi una película el otro día en la que salía una chica india. Se llamaba Mushmi.

—Pues que sea la princesa Mushmi. Y gracias, Hermine. Te llamaré pronto.

Fui al restaurante Pschorr Haus y me comí un plato de habas con beicon y me bebí un par de cervezas. O Jeschonnek no sabía nada de diamantes o tenía algo que ocultar. Le había dicho que el collar era indio, y él tenía que haber sabido que el collar era de Cartier. Y no sólo eso, sino que no me había contradicho cuando le describí las piedras incorrectamente como talladas en bagette. Las bagettes son cuadradas u oblongas, con un filo recto; pero el collar de Six estaba formado por brillantes, que son redondos. Y además, estaba la cuestión de los quilates; le había dicho que cada piedra pesaba un quilate, cuando era evidente que eran bastante más grandes.

No era mucho para apoyarse, y la gente se equivoca; es imposible acertar siempre, pero, de cualquier modo, tenía el presentimiento de que iba a tener que volver a visitar a Jeschonnek.