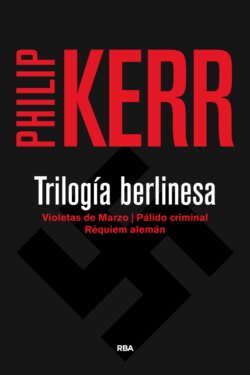

Читать книгу Trilogía berlinesa - Philip Kerr - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

1

ОглавлениеCosas más extrañas suceden en los oscuros sueños del Gran Persuasor...

Esta mañana, en la esquina de la Friedrichstrasse y la Jägerstrasse, vi a dos hombres de las SA descolgando una vitrina roja del Der Stürmer de la pared de un edificio. Der Stürmer es el periódico antisemita dirigido por Julius Streicher, el principal acosador de judíos del Reich. El impacto visual de esas vitrinas, con sus dibujos casi pornográficos de doncellas arias abrazadas voluptuosamente por unos monstruos de largas narices, tiende a atraer al lector de mente débil, proporcionándole una rápida excitación. Es algo que no afecta a las personas respetables. Sea como sea, los dos hombres de las SA colocaron la Stürmerkästen en la parte trasera de su camión, junto a otras. No hacían su trabajo con demasiado cuidado, porque había por lo menos un par con el cristal roto.

Una hora más tarde, vi a los mismos hombres retirando otra Stürmerkästen de una parada de tranvía, frente al ayuntamiento. Esta vez me acerqué y les pregunté qué hacían.

—Es por las Olimpiadas —dijo uno—. Nos han ordenado que las quitemos todas para no escandalizar a los visitantes extranjeros que vendrán a Berlín a ver los juegos.

Que yo sepa, tanta sensibilidad por parte de las autoridades es algo nunca visto.

Fui a casa en mi coche —un viejo Hanomag negro— y me cambié de ropa, poniéndome mi último traje bueno; hecho de franela de color gris claro, me costó ciento veinte marcos cuando me lo compré hace tres años, y es de una clase que resulta cada vez más rara en este país; lo mismo que la mantequilla, el café y el jabón, los tejidos de lana son, la mayoría de las veces, sucedáneos. El nuevo material es bastante práctico, sólo que no es muy duradero y no sirve de mucho en lo que respecta a abrigar contra el frío del invierno. O, si a eso vamos, del verano.

Comprobé qué apariencia tenía en el espejo del dormitorio y luego cogí mi mejor sombrero. Es de fieltro de color gris oscuro, con ala ancha y una cinta de trencilla alrededor. Bastante corriente, pero, como la Gestapo, yo llevo mi sombrero de forma diferente a los demás hombres, con el ala más baja por delante que por detrás. Esto me sirve, claro está, para ocultar los ojos, con lo que resulta más difícil reconocerme. Es un estilo que se originó en la policía criminal de Berlín, la Kripo, y allí es donde lo adquirí yo.

Deslicé un paquete de Murattis en el bolsillo de la chaqueta y, sujetando cuidadosamente una pieza de porcelana de Rosenthal envuelta para regalo debajo del brazo, salí a la calle.

La boda iba a tener lugar en la Luther Kirche de la Dennewitz Platz, justo al sur de la estación de ferrocarril Potsdamer, y a un tiro de piedra de la casa de los padres de la novia. El padre, Herr Lehmann, era un maquinista de la estación Lehrter y conducía el D-Zug, el tren expreso a Hamburgo ida y vuelta, cuatro veces a la semana. La novia, Dagmarr, era mi secretaria, y yo no tenía ni idea de lo que iba a hacer sin ella. Además, no me apetecía mucho averiguarlo: a menudo había pensado en casarme yo con ella. Era bonita y sabía organizarme, y a mi extraña manera supongo que la quería; pero con treinta y ocho años, probablemente era demasiado viejo para ella y quizá también un tanto aburrido. No me va mucho eso de pasármelo en grande y Dagmarr era la clase de chica que se merecía pasárselo bien.

Así que ahí estaba, casándose con aquel aviador. Y a juzgar por las apariencias era todo lo que una chica podría desear: era joven y apuesto, y vestido con el uniforme gris azulado de las Fuerzas Aéreas Nacionalsocialistas, prometía ser la personificación del joven y gallardo varón ario. Pero cuando lo vi en la recepción de la boda me sentí decepcionado. Al igual que la mayoría de los miembros del partido, Johannes Buerckel tenía el aspecto y el aire de un hombre que se tomaba a sí mismo verdaderamente muy en serio.

Nos presentó Dagmarr. Johannes, fiel a su imagen, saludó uniendo los tacones con un seco golpe e inclinó la cabeza con un gesto austero antes de estrecharme la mano.

—Enhorabuena —le dije—. Eres un tipo con suerte. Le habría pedido que se casara conmigo, pero no creo que yo tenga tan buen aspecto como tú de uniforme.

Eché una mirada más de cerca al uniforme: en el bolsillo izquierdo de la chaqueta llevaba las insignias de deportista y piloto de las SA; por encima de esas dos condecoraciones estaba la omnipresente y «temible» insignia, la del partido, y en el brazo izquierdo llevaba el brazalete con la esvástica.

—Dagmarr me dijo que eras piloto de la Lufthansa, destacado temporalmente en el Ministerio de Aviación, pero no tenía ni idea... ¿Qué me dijiste que era, Dagmarr?

—Aviador deportivo.

—Eso es. Aviador deportivo. Bien, no tenía ni idea de que llevaran uniforme.

Por supuesto, no hacía falta ser detective para darse cuenta de que «aviador deportivo» era otro de los floridos eufemismos del Reich, y de que éste en concreto tenía que ver con la instrucción secreta de los pilotos de caza.

—Tiene un aspecto espléndido, ¿no es verdad? —dijo Dagmarr.

—Y tú estás bellísima, cariño —respondió el novio rápidamente.

—Perdóname por preguntártelo, Johannes, pero ¿va a ser reconocida oficialmente la fuerza aérea alemana? —dije yo.

—Cuerpo aéreo —dijo Buerckel—, es un cuerpo aéreo. —Pero no añadió nada más—. Y usted, Herr Gunther, es un detective privado, ¿verdad? Debe de ser interesante.

—Investigador privado —le corregí—. Tiene sus buenos momentos.

—¿Qué es lo que investiga?

—Casi cualquier cosa, excepto divorcios. La gente actúa de una forma extraña cuando los engaña su marido o su mujer, o cuando son ellos los que engañan. Una vez me contrató una mujer para que le dijera a su marido que pensaba dejarle. Tenía miedo de que se la cargara. Así que se lo dije yo y, ¿sabes qué?, aquel hijo de puta trató de cargárseme a mí. Me pasé tres semanas en el hospital St. Gertrauden con un collarín. Eso puso punto final a mi trabajo matrimonial. Ahora me dedico a todo, desde las investigaciones para las aseguradoras hasta vigilar regalos de boda o buscar a personas desaparecidas; es decir, a aquellas de las que la policía todavía no sabe nada, además de aquellas de las que sí sabe. Sí, ésa es una parte de mi negocio que ha mejorado notablemente desde que los nacionalsocialistas tomaron el poder. —Sonreí todo lo afablemente que pude y moví las cejas sugerentemente—. Me parece que a todos nos ha ido bien con el nacionalsocialismo, ¿eh? Unas auténticas Violetas de Marzo.

—No hagas caso de Bernhard —dijo Dagmarr—. Tiene un extraño sentido del humor.

Yo habría querido añadir algo más, pero la orquesta empezó a tocar y, muy sensatamente, Dagmarr se llevó a Buerckel a la pista de baile, donde recibieron cálidos aplausos.

Aburrido con el sekt que ofrecían, fui al bar a buscar una bebida de verdad. Pedí una Bock y un Klares, un alcohol claro e incoloro, a base de patata, que me gusta; me las bebí con bastante rapidez y pedí lo mismo otra vez.

—Eso de las bodas da sed —dijo el hombrecito que estaba a mi lado; era el padre de Dagmarr. Volvió la espalda al bar y miró orgullosamente a su hija—. Está preciosa, ¿verdad Herr Gunther?

—No sé qué voy a hacer sin ella —dije—. Quizá podría usted convencerla para que cambie de opinión y se quede conmigo. Estoy seguro de que deben de necesitar el dinero. Las parejas jóvenes siempre necesitan dinero cuando se casan.

Herr Lehman sacudió la cabeza.

—Me temo que Johannes y su nacionalsocialismo piensan que sólo hay una clase de trabajo para el que las mujeres están capacitadas, y es el que tienen que hacer al cabo de nueve meses. —Encendió su pipa y dio unas chupadas filosóficamente—. De cualquier modo, supongo que van a solicitar uno de esos préstamos matrimoniales del Reich, y eso impediría que ella trabajara, ¿no?

—Sí, supongo que tiene razón —dije, y me tragué el Klares.

Por su cara vi que nunca había pensado que yo fuera un borracho, así que le dije:

—No deje que esto le engañe, Herr Lehman. Sólo lo uso para hacer enjuagues; lo que pasa es que soy demasiado perezoso para escupirlo.

Soltó una risita al oírme, me dio un par de palmadas en la espalda y pidió dos largas. Las bebimos y le pregunté dónde iba la pareja para su luna de miel.

—Al Rin —dijo—, a Wiesbaden. Frau Lehman y yo fuimos a Königstein para la nuestra. Es un sitio muy bonito. Pero él no hace mucho que ha vuelto, y luego se marcha a hacer un viaje de «La Fuerza por la Alegría», por cortesía del Servicio Laboral del Reich.

—¡Oh! ¿Adónde?

—Al Mediterráneo.

—¿Usted se lo cree?

El viejo torció el gesto.

—No —dijo en tono grave—. No se lo he dicho a Dagmarr, pero calculo que se va a España...

—Y a la guerra.

—Y a la guerra, sí. Mussolini ha ayudado a Franco, así que Hitler no va a perderse la diversión, ¿verdad? No estará contento hasta que nos haya metido en otra maldita guerra.

Después de eso bebimos un poco más, y más tarde me encontré bailando con una bonita compradora de medias de los almacenes Grunfeld. Se llamaba Carola y la convencí para irnos juntos, así que fuimos a despedirnos de Dagmarr y Buerckel y desearles buena suerte. Fue algo extraño, pensé, que Buerckel escogiera aquel momento para referirse a mi historial de guerra.

—Dagmarr me ha dicho que estuvo en el frente turco.

Me pregunté si no estaría un poco preocupado por tener que ir a España.

—Y que ganó la Cruz de Hierro —añadió.

—Sólo la de segunda clase —dije encogiéndome de hombros. Así que era eso, pensé, el aviador estaba sediento de gloria.

—No importa —dijo—. Una Cruz de Hierro. La del Führer también fue de segunda clase.

—Bueno, no puedo hablar por él, pero según mis propios recuerdos, bastaba que un soldado fuera honrado —honrado por comparación— y sirviera en el frente, y resultaba bastante fácil conseguir una de segunda clase. ¿Sabes?, la mayoría de las medallas de primera clase se las daban a los hombres que estaban ya en los cementerios. A mí me dieron mi Cruz de Hierro por no meterme en problemas. —Me iba entusiasmando con el tema—. ¿Quién sabe?, si todo va bien, puede que tú también consigas una. Luciría mucho en esa guerrera tan estupenda.

Los músculos de la enjuta cara de Buerckel se tensaron. Se inclinó hacia mí y le llegó el olor de mi aliento.

—Está bebido.

—Sí —dije. Poco seguro sobre mis pies, me di media vuelta—. Adiós, hombre.[1]