Читать книгу Trilogía berlinesa - Philip Kerr - Страница 13

На сайте Литреса книга снята с продажи.

8

ОглавлениеDespués de dejar la Pschorr Haus, fui a la Haus Vaterland, que además de albergar el cine donde iba a reunirme con Bruno Stahlecker tiene también un sinnúmero de bares y cafés. Es un sitio popular entre los turistas, pero demasiado anticuado para mi gusto: los grandes y feos vestíbulos, la pintura plateada, los bares con sus lluvias en miniatura y sus trenes en movimiento; todo pertenece a una vieja y extraña Europa de juguetes mecánicos y music-halls, forzudos con leotardos y canarios adiestrados. La otra cosa que lo hace poco corriente es que es el único bar de Alemania que cobra por la admisión. No puede decirse que Stahlecker se sintiera feliz al respecto.

—He tenido que pagar dos veces —gruñó—. Una en la puerta de entrada y otra para entrar aquí.

—Tendrías que haber exhibido tu pase de la Sipo —dije—. Habrías entrado sin pagar nada. Para eso es para lo que sirve, ¿no?

Stahlecker miró a la pantalla, inmutable.

—Muy divertido —dijo—. Además, ¿qué es esta mierda?

—Todavía el noticiario —le dije—. Bueno, ¿qué has averiguado?

—Queda por aclarar ese pequeño asunto de anoche.

—Palabra de honor, Bruno, nunca había visto al chaval antes.

Stahlecker suspiró, cansado.

—Por lo que parece ese Kolb era un actor de poca monta. Uno o dos papelitos en alguna película, y como corista en un par de espectáculos. No era exactamente Richard Tauber. Entonces, ¿por qué alguien así querría matarte? A menos que te hayas convertido en crítico y lo hayas valorado negativamente unas cuantas veces.

—No entiendo de teatro más de lo que un perro entiende de encender un fuego.

—Pero sí que sabes por qué trató de matarte, ¿no?

—Hay una dama —dije—. Su marido me contrata para un trabajo. Ella piensa que me ha contratado para espiarla. Así que la otra noche me hace ir a su piso y me pide que la deje en paz y me acusa de mentir cuando le digo que no me importa con quién se acuesta. Luego me echa a la calle. Y lo siguiente es que aparece ese cabeza de pera en mi puerta con una pistola apuntándome a la barriga y acusándome de haber violado a la señora. Bailamos un poco por la habitación y la pistola se dispara. Supongo que el chaval estaba loco por ella y ella lo sabía.

—Y ella le dio la idea, ¿no?

—Así es como yo lo veo. Pero trata de hacerlo encajar y a ver hasta dónde te lleva.

—Imagino que no me vas a decir el nombre de la dama ni de su marido, ¿eh?

Negué con la cabeza.

—No, ya pensaba yo que no.

La película estaba empezando. Se llamaba La orden más alta, y era uno de esos entretenimientos patrióticos que los chicos del Ministerio de Propaganda soñaban en un mal día. Stahlecker dejó escapar un gemido.

—Vámonos —dijo—. Salgamos a tomar algo. No creo que pueda aguantar ver esta mierda.

Fuimos al bar Wild West situado en el primer piso, donde una banda de vaqueros estaba tocando Home on the Range. Unas praderas pintadas, con sus búfalos y sus indios, cubrían las paredes. Apoyados contra la barra, pedimos un par de cervezas.

—Supongo que nada de esto tendrá nada que ver con el caso Pfarr, ¿verdad, Bernie?

—Me han contratado para investigar el incendio —expliqué—. Para la compañía de seguros.

—Está bien. Te lo diré sólo una vez, y luego me puedes enviar al infierno. Déjalo. Es algo incendiario, si me perdonas la expresión.

—Bruno, vete al infierno. Me pagan un porcentaje.

—Luego, cuando te metan en un KZ, no me digas que no te avisé.

—Te lo prometo; ahora suéltalo.

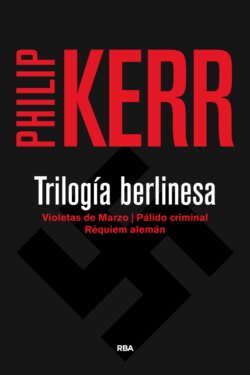

—Bernie, prometes más que un deudor al administrador de la finca. —Suspiró y sacudió la cabeza—. Bueno, esto es lo que hay: ese Paul Pfarr era un tipo con mucho futuro. Aprobó su examen jurídico en 1930, hizo el servicio preparatorio en los tribunales provinciales de Stuttgart y Berlín. En 1933, este Violeta de Marzo particular se incorporó a las SA, y para 1934 era juez asesor del Tribunal Policial de Berlín, juzgando casos de corrupción policial nada menos. Ese mismo año lo reclutaron las SS, y en 1935 entró también en la Gestapo, supervisando asociaciones, sindicatos económicos y, por supuesto, el DAF, el Frente Alemán del Trabajo del Reich. Más tarde, en el mismo año, lo transfieren de nuevo, esta vez al Ministerio del Interior, dependiendo directamente de Himmler, con su propio departamento que investiga la corrupción entre los servidores del Reich.

—Me sorprende que la noten.

—Por lo que parece, a Himmler no le gusta lo más mínimo. Sea como sea, encargan a Paul Pfarr que preste especial atención al DAF, donde la corrupción es algo endémico.

—Así que era el chico de Himmler, ¿eh?

—Exacto. Y a su ex jefe, aún menos que la corrupción le gusta que se carguen a la gente que trabaja para él. Así que hace un par de días el Reichskriminaldirektor designó una fuerza especial para que investigue. Es un grupo impresionante: Gohrmann, Schild, Jost, Dietz. Mézclate en esto, Bernie, y durarás menos que la ventana de una sinagoga.

—¿Tienen alguna pista?

—Lo único que he oído es que estaban buscando a una chica. Parece como si Pfarr tuviera una amante. Sin nombre, me temo. Y no sólo eso, sino que ha desaparecido.

—¿Quieres saber una cosa? Desaparecer está haciendo furor. Todo el mundo lo hace.

—Eso me han dicho. Espero que no seas de los que siguen la moda.

—¿Yo? Debo de ser uno de los pocos en esta ciudad que no tiene un uniforme. Diría que eso me convierte en muy poco amante de la moda.

De vuelta a la Alexanderplatz pasé por un cerrajero y le di el molde para que hiciera una copia de las llaves del despacho de Jeschonnek. Lo había empleado muchas veces antes y nunca hacía preguntas. Después fui a recoger mi colada y volví a la oficina.

Ya casi había entrado cuando me metieron un pase de la Sipo delante de la cara. En el mismo momento vi la Walther dentro de la chaqueta de franela desabrochada del hombre.

—Tú debes de ser el perro rastreador —dijo—. Te hemos estado esperando para hablar contigo.

Tenía el pelo de color mostaza, cortado por un esquilador de ovejas de competición, y una nariz como un tapón de botella de champán. Su bigote era más ancho que el ala de un sombrero mexicano. El otro tipo era el arquetipo racial, con esa clase de barbilla y pómulos exagerados copiados de un cartel de las elecciones prusianas. Ambos tenían ojos fríos, pacientes, como mejillones en escabeche, y una sonrisa desdeñosa, como si alguien se hubiera tirado un pedo o hubiera contado un chiste de un especial mal gusto.

—Si lo hubiera sabido, me habría ido a ver un par de películas.

El del pase y el corte de pelo me miró sin expresión.

—Éste es el Kriminalinspektor Dietz —dijo.

El llamado Dietz, que supuse era el oficial de más rango, estaba sentado en el borde de mi escritorio, balanceando la pierna y con un aspecto totalmente desagradable.

—Ya me disculpará si no saco mi libro de autógrafos —dije, y fui hasta la ventana, donde estaba Frau Protze de pie. Ella sollozó, sacó un pañuelo de la manga de la blusa y se sonó. A través de la tela dijo:

—Lo siento, Herr Gunther, entraron aquí a la fuerza y empezaron a registrarlo todo de arriba abajo. Les dije que no sabía dónde estaba ni cuándo volvería y se pusieron muy desagradables. Yo no sabía que los policías pudieran llegar a portarse de una forma tan vergonzosa.

—No son policías —dije—. Más bien guantes ingleses con traje. Ahora será mejor que se vaya a casa. La veré mañana.

Sollozó un poco más.

—Gracias, Herr Gunther —dijo—, pero me parece que no voy a volver. No creo que mis nervios aguanten esta clase de cosas. Lo siento.

—No se preocupe. Le enviaré lo que le debo por correo.

Asintió, y al pasar por mi lado, casi echó a correr para salir del despacho. El del corte de pelo soltó una risa ronca y cerró la puerta detrás de ella. Yo abrí la ventana.

—Aquí dentro huele un poco —dije—. ¿A qué os dedicáis vosotros dos cuando no estáis asustando a las viudas y registrando a ver si encontráis el dinero de la caja de gastos?

Dietz se levantó del escritorio y vino hasta la ventana.

—He oído hablar de ti, Gunther —dijo contemplando el tráfico—. Antes eras un poli, así que sé que sabes lo que los papeles oficiales dicen acerca de hasta dónde puedo llegar. Y eso significa mucho más lejos todavía. Puedo pisarte esa mierda de cara toda la tarde y ni siquiera tengo que decirte por qué. Así que ¿por qué no cortas toda esa mierda y me dices lo que sabes de Paul Pfarr? Entonces seguiremos nuestro camino.

—Sé que no era un fumador descuidado —dije—. Mira, si no hubierais pasado por este lugar como un terremoto podría encontrar una carta de la aseguradora Germania en la que me contrata para investigar el fuego en espera de una demanda.

—Hemos encontrado esa carta —dijo Dietz—. Y también hemos encontrado esto.

Sacó la pistola del bolsillo de la chaqueta y me apuntó a la cabeza, como jugando.

—Tengo licencia.

—Claro que sí —dijo sonriendo. Luego olió el cañón y se dirigió a su socio—. ¿Sabes qué, Martins?, diría que han limpiado esta pistola, y hace poco, además.

—Soy un chico limpio —dije—. Mírame las uñas si no me crees.

—Walther PPK, 9 mm —dijo Martins, encendiendo un cigarrillo—; justo como el arma que mató al pobre Herr Pfarr y a su mujer.

—No es eso lo que me han dicho.

Fui hasta el mueble bar. Me sorprendió que no se hubieran bebido mi whisky.

—Ah, claro —dijo Dietz—; nos habíamos olvidado de que todavía tienes amigos en el Alex, ¿eh?

Me serví una bebida. Un poco excesiva para beberla en tres tragos.

—Pensaba que ya se habían librado de todos esos reaccionarios —dijo Martins. Yo contemplé el último sorbo de whisky.

—Os ofrecería algo de beber, chicos, pero es que no querría tener que tirar los vasos después.

Me tomé la bebida.

Martins lanzó el cigarrillo al suelo y, apretando los puños, dio un par de pasos hacia delante.

—Este capullo tiene una lengua tan larga como la nariz de un judío —gruñó.

Dietz permaneció donde estaba, apoyado en la ventana, pero cuando se volvió tenía los ojos como el tabasco.

—Se me está acabando la paciencia, voceras.

—No lo entiendo —dije—. Habéis visto la carta de la gente de la aseguradora. Si pensáis que es falsa, comprobadlo.

—Ya lo hemos hecho.

—Entonces, ¿a qué viene toda esta actuación en pareja?

Dietz vino hasta mí y me miró de arriba abajo, como si yo fuera un trozo de mierda pegado a su zapato. Luego cogió mi última botella de buen whisky escocés, la sopesó en la mano y la lanzó contra la pared por encima del escritorio. Se rompió con el ruido de una cubertería que cae por el hueco de una escalera, y el aire se llenó de repente de olor a alcohol. Dietz se alisó la chaqueta después del esfuerzo.

—Sólo queremos recalcarte la necesidad de mantenernos informados de lo que vayas haciendo, Gunther. Si averiguas cualquier cosa, y quiero decir cualquier cosa, entonces más te vale hablar con nosotros. Porque si descubro que todo esto es una cortina de humo, entonces te enviaré a un campo de concentración tan rápido que te silbarán esa mierda de orejas que tienes. —Se me acercó y me llegó su olor a sudor—. ¿Lo coges, voceras?

—No saques tanto la mandíbula, Dietz —dije—, o me sentiré en la obligación de darte un sopapo.

—Me gustaría que lo hicieras alguna vez —dijo sonriendo—. De verdad que me gustaría.

Se volvió hacia su compañero y dijo:

—Vamos, salgamos de aquí antes de que le dé una patada en los huevos.

Acababa de limpiarlo todo cuando sonó el teléfono. Era Müller, del Berliner Morgenpost, para decir que lo sentía pero que, aparte de la información que la gente de las necrológicas había ido reuniendo a lo largo de los años, no había mucho sobre Hermann Six en los archivos que pudiera interesarme.

—¿Me estás tomando el pelo, Eddie? Joder, este tío es millonario. Es el dueño de la mitad del Ruhr. Si se metiera el dedo por el culo, encontraría petróleo. Alguien tiene que haberlo espiado en algún momento.

—Había una reportera que hace un tiempo llevó a cabo un amplio trabajo de investigación sobre esos gigantes del Ruhr: Krupp, Voegler, Wolff, Thyssen. Perdió su trabajo cuando el gobierno solucionó el problema del desempleo. Veré si puedo averiguar dónde vive ahora.

—Gracias, Eddie. ¿Y qué hay de los Pfarr? ¿Has encontrado algo?

—A ella le gustaban de verdad los balnearios. Nauheim,Wiesbaden, Bad Homburg; di un nombre y seguro que ella ha chapoteado allí. Incluso escribió un artículo sobre el tema en Die Frau. Y era aficionada a los curanderos. Me temo que de él no hay nada.

—Gracias por los cotilleos, Eddie. La próxima vez leeré la página de sociedad y te ahorraré el trabajo.

—No vale cien marcos, ¿eh?

—Ni cincuenta. Encuéntrame a esa reportera y entonces veré qué puedo hacer.

Después de eso cerré el despacho y volví al cerrajero para recoger mis nuevas llaves y mi caja de arcilla. Admito que suena un tanto teatral, pero he llevado esa caja encima durante años, y salvo robar la propia llave, no conozco una manera mejor de abrir puertas cerradas. Un delicado mecanismo de fino acero con el que se puede abrir cualquier tipo de cerradura, eso no lo tengo. La verdad es que las mejores cerraduras modernas, ésas puedes olvidarte de forzarlas: no existe esa pequeña herramienta maravillosa, ingeniosa y depurada. Eso es para los peliculeros de la UFA. Por lo general, un ladrón sierra la cabeza del cerrojo, o taladra a su alrededor y quita un trozo de la maldita puerta. Y eso me recuerda que más pronto o más tarde tendría que averiguar quién de la fraternidad de revientacajas tenía el suficiente talento para abrir la de los Pfarr. Si es que se hizo de esa manera. Lo cual significaba que había cierto tenorcillo escrofuloso al que hacía tiempo le debía una lección de canto.

No esperaba encontrar a Neumann en el vertedero donde vivía, en la Admiralstrasse, en el barrio de Kottbusser Tor, pero lo probé de todos modos. Kottbusser Tor era el tipo de zona que se había degradado igual de bien que un cartel de music-hall, y el número 43 de la Admiralstrasse era el tipo de sitio donde las ratas llevan tapones para los oídos y las cucarachas tienen una fea tos. La habitación de Neumann estaba en el sótano, en la parte trasera. Era un lugar infecto y húmedo. Estaba sucio y Neumann no estaba allí.

La portera era una buscona que estaba para el arrastre y a la que habían arrastrado hasta lo más profundo de un pozo minero abandonado. Su pelo era tan natural como marcar el paso de la oca bajando por la Wilhelstrasse, y estaba claro que llevaba puesto un guante de boxeo cuando se pintó de rojo carmesí aquella boca suya que parecía un clip sujetapapeles. Tenía los pechos como los cuartos traseros de un caballo de tiro al final de un largo y duro día de trabajo. Puede que aún tuviera unos cuantos clientes, pero pensé que preferiría apostar por ver a un judío en la cola de un vendedor de carne de cerdo en Núremberg. De pie en el umbral de su piso, desnuda bajo el mugriento albornoz de toalla que dejaba entreabierto, estaba encendiendo un cigarrillo medio fumado.

—Estoy buscando a Neumann —dije, haciendo todo lo posible por no ver las dos perchas ni aquella barba de boyardo que exhibía en mi beneficio. Sentías el eco y la picazón de la sífilis en el rabo sólo con mirarla—. Soy un amigo suyo.

La buscona soltó un bostezo y, decidiendo que ya había visto lo suficiente gratis, se cerró la bata y se ató el cinturón.

—¿Eres un poli? —dijo sorbiendo.

—Como he dicho, soy un amigo suyo.

Ella cruzó los brazos y se apoyó en el dintel.

—Neumann no tiene ningún amigo —dijo, mirándose las sucias uñas, y luego a mí.

Tuve que reconocer que tenía razón.

—Excepto yo, quizá, y eso sólo porque siento pena por el pobre chiflado. Si usted fuera amiga suya, le diría que fuera a ver a un médico. No está bien de la cabeza, ¿sabe?

Dio una larga calada al cigarrillo y luego tiró la colilla por encima de mi hombro.

—No es que esté sonado —dije—. Sólo tiene tendencia a hablar solo. Un poco raro, eso es todo.

—Si eso no es estar sonado, entonces no sé qué coño es —dijo.

Y también en eso había algo de verdad.

—¿Sabe cuándo volverá?

La putorra se encogió de hombros. Una mano que era toda venas azules y anillos de metal me agarró por la corbata; ella trató de sonreír con coquetería, pero sólo le salió una mueca.

—Tal vez querría esperarlo —dijo—. ¿Sabe?, con veinte marcos compra un montón de tiempo.

Después de recuperar la corbata, saqué la cartera y le di un billete de cinco.

—Me gustaría. De verdad que sí. Pero tengo muchas cosas que hacer. Quizá podría decirle a Neumann que lo estoy buscando. Me llamo Gunther, Bernhard Gunther.

—Gracias, Bernhard. Eres todo un caballero.

—¿Tienes alguna idea de dónde puede estar?

—Bernhard, sé tanto como tú. Podrían buscarlo entre Poncio y Pilato y no encontrarlo. —Se encogió de hombros y meneó la cabeza—. Si está sin blanca estará en un sitio como el X Bar, o el Rucker. Si tiene algo de mosca en el bolsillo, estará tratando de conseguir un polvo en el Femina o en el Café Casanova. —Empecé a moverme hacia las escaleras—. Y si no está en ninguno de estos sitios, entonces estará en las carreras.

Me siguió hasta el rellano y bajó unos cuantos peldaños detrás de mí. Me metí en el coche con un suspiro de alivio. Siempre es difícil escapar de una buscona. No les gusta nada ver cómo se les escapa un cliente.

No tengo mucha fe en los expertos ni, si a eso vamos, en las declaraciones de los testigos. Con los años he acabado perteneciendo a la escuela de investigación que está a favor de esas buenas y anticuadas pruebas circunstanciales, como las que dicen que un fulano lo hizo porque era el tipo que haría una cosa así. De eso, y de la información recibida.

Conservar un cantor como Neumann es algo que exige confianza y paciencia; y al igual que la primera de esas cualidades no es natural en Neumann, tampoco la segunda lo es en mí, pero sólo en lo que se refiere a él. Neumann es el mejor informador que he tenido nunca, y sus soplos son casi siempre certeros. Haría cualquier cosa por protegerlo. Por otro lado, eso no quiere decir que puedas fiarte de él. Como todos los informadores, es capaz de vender el coño de su propia hermana. Consigues que uno confíe en ti, y ésa es la parte difícil; pero es tan difícil que puedas confiar en él como que yo gane las apuestas del Sierstorpff en el Hoppegarten.

Empecé por el X Bar, un club de jazz ilegal donde la banda metía éxitos norteamericanos entre los acordes del principio y el final de cualquier número ario culturalmente aceptable que les apeteciera; y lo hacían lo bastante bien para no atormentar ninguna conciencia nazi respecto a esa llamada música inferior.

Pese a su conducta, ocasionalmente extraña, Neumann era una de las personas más anónimas y anodinas que he visto nunca. Era eso lo que lo convertía en un informador tan excelente. Tenías que fijarte mucho para verlo, pero esa noche en particular no había ninguna señal de él en el X. Ni tampoco en el Allaverdi, ni en el Rucker Bar, en la parte peligrosa del barrio chino.

Aún no había oscurecido, pero los traficantes de droga ya habían salido a la superficie. Si te pillaban vendiendo cocaína, te enviaban directamente a un KZ, y en lo que a mí respecta nunca pillarían a bastantes de ellos, pero como sabía por experiencia, no era fácil: los traficantes no llevaban nunca la coca encima; en lugar de ello la tenían oculta en algún escondrijo cercano, en un callejón o portal solitario. Algunos fingían ser mutilados de guerra que vendían cigarrillos, y otros eran mutilados de guerra de verdad que vendían cigarrillos y llevaban el brazalete amarillo con los tres puntos negros que había permanecido desde los días de Weimar. No es que este brazalete confiriera ningún estatus oficial; solo al Ejército de Salvación se le concedía un permiso oficial para la venta ambulante en la calle, pero las leyes contra la vagancia no se hacían cumplir a rajatabla en ningún lugar salvo en las zonas más modernas de la ciudad, allí donde era más probable que fueran los turistas.

—Ssigarros y ssigarrillos —silbó una voz.

Los que estaban familiarizados con esta «señal de coca» respondían con un fuerte sorbetón. A menudo se encontraban con que habían comprado sal de cocina y aspirina.

El Femina, en la Nurnberger Strasse, era el tipo de lugar al que ibas cuando buscabas compañía femenina, si no te importaba que fueran grandes y rubicundas ni pagar treinta marcos por el privilegio. Los teléfonos que había en las mesas hacían que el Femina fuera especialmente adecuado para los tímidos; así que era el tipo de lugar para Neumann, siempre suponiendo que tuviera dinero. Podía pedir una botella de sekt e invitar a una chica para que se reuniera con él sin ni siquiera moverse de la mesa. Incluso había tubos neumáticos a través de los cuales se podían enviar pequeños regalos hasta las manos de una chica situada en el otro extremo del club. Aparte del dinero, lo único que un hombre necesitaba en el Femina era buena vista.

Me senté en una mesa de un rincón y ojeé, por hacer algo, el menú. Además de una lista de bebidas había otra de regalos que podían comprarse al camarero, para ser enviados por los tubos: un maquillaje compacto por un marco cincuenta, un envase para cajas de cerillas por un marco, y perfume por cinco. No pude menos de pensar que el dinero sería probablemente el regalo más popular que se podía enviar como un cohete a cualquier chica que te atrajera. No había señales de Neumann, pero decidí quedarme un rato más por si acaso aparecía. Llamé al camarero y le pedí una cerveza.

Había un espectáculo de cabaré, o algo por el estilo: una cantante con el pelo naranja y voz gangosa como un arpa judía y un humorista pequeño y flacucho con una sola ceja de sien a sien, que era casi tan atrevido como una galleta en una copa de helado. Era menos probable que el público del Femina disfrutara de la actuación que de que reconstruyera el Reichstag: reía durante las canciones y cantaba durante los monólogos del humorista, y estaba tan lejos de comer en la mano de nadie como lo estaba un perro rabioso.

Echando una ojeada por la sala me encontré con que había tantas pestañas falsas agitándose en mi dirección que empezaba a sentir que estaba en medio de una corriente de aire. Unas cuantas mesas más allá una mujer gorda hizo un gesto ondulante con una mano gordezuela en mi dirección, y malinterpretando mi mueca por una sonrisa, empezó a esforzarse por salir de su asiento. Solté un gruñido de angustia.

—¿Sseñor? —respondió el camarero.

Saqué un arrugado billete del bolsillo y se lo lancé a la bandeja. Sin molestarme en esperar el cambio me di media vuelta y huí.

Sólo hay una cosa que me irrite más que la compañía de una mujer fea por la noche, y es la compañía de la misma mujer fea a la mañana siguiente.

Subí al coche y fui hasta la Potsdamer Platz. Era una noche seca y cálida, pero un ruido sordo en el cielo púrpura me dijo que el tiempo estaba a punto de cambiar a peor. Aparqué en la Leipziger Platz frente al Palast Hotel. Luego entré y telefoneé al Adlon.

Hablé con Benita, que me dijo que Hermine le había dejado el mensaje y que una media hora después de que yo hablara con ella, había llamado un hombre preguntando por una princesa india. Era todo lo que yo necesitaba saber.

Recogí mi gabardina y una linterna del coche. Sujetando la linterna debajo de la gabardina recorrí los cincuenta metros de vuelta a la Potsdamer Platz, más allá de la Compañía de Tranvías de Berlín y del Ministerio de Agricultura, hacia la Columbus Haus. Había luz en los pisos quinto y séptimo, pero no en el octavo. Miré hacia dentro a través de las pesadas puertas de cristal esmerilado. Había un guardia de seguridad sentado al escritorio leyendo un periódico, y un poco más lejos, en el pasillo, una mujer atareada puliendo el suelo con un aparato eléctrico. Empezó a llover al tiempo que yo doblaba la esquina de la Hermann Goering Strasse y, girando a la izquierda, me metía en un estrecho callejón de servicio que llevaba al aparcamiento subterráneo situado en la parte trasera de la Columbus Haus.

Sólo había dos coches aparcados, un DKW y un Mercedes. No parecía probable que ninguno de los dos perteneciera al guardia de seguridad ni a la limpiadora. Lo más probable era que sus propietarios estuvieran todavía arriba, en las oficinas. Detrás de los dos coches, y bajo una luz, había una puerta gris de acero con la palabra «Servicio» escrita en ella; no tenía manija y estaba cerrada con llave. Decidí que probablemente era el tipo de cerradura con un cerrojo de muelle que podía ser descorrido por un pomo desde el interior o por medio de una llave desde el exterior, y pensé que habría una buena posibilidad de que la limpiadora saliera del edificio por aquella puerta.

Comprobé las puertas de los dos coches casi sin pensar y descubrí que la del Mercedes no estaba cerrada. Me senté en el asiento del conductor y tanteé en busca del interruptor de la luz. Los dos faros enormes abrieron un haz de luz en las sombras, como los focos de una reunión del partido en Núremberg. Esperé. Pasaron varios minutos. Aburrido, abrí la guantera. Había un mapa de carreteras, una bolsa de caramelos de menta y un carné de miembro del partido sellado al día. Identifiqué al portador como un tal Henning Peter Manstein. Manstein tenía un número del partido comparativamente bajo, que desmentía la juventud del hombre de la fotografía de la página número nueve del libro. Había todo un tinglado montado con relación a la venta de los primeros números del partido, y no había duda de que así era como Manstein había conseguido el suyo. Un número bajo era esencial para una rápida promoción política. La atractiva y joven cara tenía la mirada ávida de un Violeta de Marzo estampada en cada rasgo, tan claramente como la insignia del partido grabada en un extremo de la foto.

Pasaron quince minutos antes de que oyera cómo se abría la puerta de servicio. Salté del coche. Si era Manstein, tendría que salir por pies. Un amplio círculo de luz se dibujó en el suelo del garaje, y la mujer de la limpieza entró por la puerta.

—Aguante la puerta —le grité. Apagué los faros y cerré de golpe la puerta del coche—. Me he dejado algo arriba —dije—. Pensaba que tendría que dar toda la vuelta para entrar por delante.

Se quedó allí de pie, como atontada, aguantando la puerta mientras yo me acercaba. Cuando estuve cerca se apartó a un lado, diciendo:

—Yo tengo que andar todo el trozo hasta la Nollendorf Platz. No tengo ningún gran coche que me lleve a casa.

Sonreí con una sonrisa de conejo, como el idiota que suponía que debía de ser Manstein.

—Muchas gracias —dije, y murmuré algo sobre haberme dejado la llave en el despacho.

La limpiadora esperó un poco y luego me cedió la puerta. Entré en el edificio y la dejé ir. Se cerró detrás de mí y oí el fuerte clic de la cerradura cuando el pasador se alojó en la cámara.

Las dos puertas dobles con ventanas de ojo de buey se abrían a un pasillo largo y muy iluminado, alineado con montones de cajas de cartón. En el extremo había un ascensor, pero no había forma de utilizarlo sin alertar al guardia. Así que me senté en las escaleras, me quité los zapatos y los calcetines y me los volví a poner al revés, es decir, los calcetines encima de los zapatos. Es un viejo truco, favorito de los revientapisos, para amortiguar el sonido de las suelas de cuero sobre una superficie dura. Me levanté y empecé la larga ascensión.

Cuando llegué al octavo piso el corazón me golpeaba en el pecho por el esfuerzo y por tener que contener la respiración para no hacer ruido. Esperé al final de las escaleras, pero no se oía sonido alguno de ninguno de los despachos vecinos al de Jeschonnek. Iluminé los dos extremos del pasillo con la linterna y luego fui hasta su puerta. Arrodillándome busqué algún cable que pudiera indicar que había una alarma, pero no encontré ninguno. Probé primero con una llave y luego con la otra. La segunda casi giraba, así que la saqué y pulí las aristas con una pequeña lima. Volví a probarla, esta vez con éxito. Abrí la puerta, entré y la cerré detrás de mí por si acaso el guardia decidía hacer su ronda. Enfoqué la linterna sobre el escritorio, por encima de los cuadros y, más allá, hacia la puerta del despacho privado de Jeschonnek. Sin la más mínima resistencia de los engranajes, la llave giró suavemente entre mis dedos. Cubriendo de bendiciones mentales a mi cerrajero, fui hasta la ventana. El signo de neón de la Pschorr Haus bañaba de luz roja el opulento despacho de Jeschonnek, así que la linterna no era necesaria. La apagué.

Me senté al escritorio y empecé a buscar no sabía muy bien qué. Los cajones no estaban cerrados, pero no contenían apenas nada de interés para mí. Me animé cuando di con una agenda de piel roja, pero la leí de principio a fin sin reconocer más que un nombre, el de Hermann Goering, sólo que a la atención de un tal Gerhard von Greis, y en una dirección de la Derfflingerstrasse. Recordé que Weizmann, el de la casa de empeños, había dicho algo sobre que el gordo Hermann tenía un agente que a veces compraba piedras preciosas para él, así que copié la dirección de Von Greis y me la metí en el bolsillo.

El archivador tampoco estaba cerrado con llave, pero tampoco allí obtuve ningún resultado; muchos catálogos de gemas y piedras semipreciosas, un horario de vuelos de Lufthansa, un montón de papeles relacionados con cambios de divisas, algunas facturas y algunas pólizas de seguros de vida, una de ellas con la aseguradora Germania.

Mientras, la gran caja fuerte dormía en un rincón, inexpugnable, burlándose de mis débiles esfuerzos por desvelar los secretos de Jeschonnek, si es que tenía alguno. No era difícil entender por qué aquel lugar no estaba equipado con una alarma. No se podría abrir aquella caja ni aunque se tuviera un camión cargado de dinamita. No quedaba mucho por ver, salvo la papelera. Vacié el contenido encima del escritorio, y empecé a remover los trozos de papel: la envoltura del chicle de Wrigley, el Beobachter de la mañana, dos medias entradas del teatro Lessing, un recibo de caja de los almacenes KDW y algunos papeles arrugados en forma de bola. Los alisé. En uno de ellos estaba el número de teléfono del Adlon, y debajo el nombre «Princesa Mushmi» con un interrogante, y luego tachado varias veces; al lado estaba escrito mi propio nombre. Había otro número de teléfono al lado de mi nombre, y alrededor había dibujadas tantas florituras que parecía una iluminación de una página perteneciente a una Biblia medieval. Ese número era un misterio para mí, aunque reconocí que pertenecía a Berlín Oeste. Descolgué el auricular y esperé la voz de la operadora.

—Número, por favor —dijo.

—JI-90-33.

—Un momento, ahora le pongo.

Hubo un breve silencio en la línea, y luego el teléfono empezó a sonar.

Tengo una memoria excelente cuando se trata de reconocer una cara o una voz, pero quizá me hubiera costado varios minutos situar la educada voz con su ligero acento de Frankfurt que contestó el teléfono. Sin embargo, el hombre se identificó inmediatamente después de confirmar el número.

—Lo siento mucho —murmuré de forma ininteligible—. Me he equivocado de número.

Pero cuando colgué el auricular sabía que él se había creído cualquier cosa menos eso.