Читать книгу Nazis! Fascistes! Fascisti! - Yves Schumacher - Страница 18

На сайте Литреса книга снята с продажи.

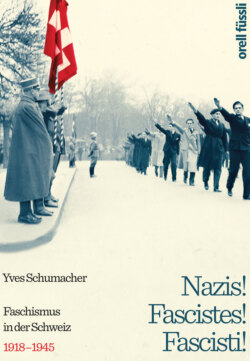

Ein Armutszeugnis für die Schweiz

Оглавление1956 / 57 erhellte der an der Universität Basel lehrende Bündner Jurist Carl Ludwig in seinem über die «Flüchtlingspolitik der Schweiz» erstellten Bericht[68] die abweisende Einwanderungspolitik der Schweiz gegenüber Juden, Sinti und Roma. Demnach schafften es 1938 / 39, trotz Einreisesperre mit einer unmenschlichen Rückweisungspraxis, an die zehntausend Hilfesuchende aus Deutschland und Österreich in die Schweiz zu gelangen. Auf der anderen Seite sind allermindestens zehntausend Flüchtlinge durch die an der Grenze erfolgten Rückweisungen in die todbringende Nazi-Maschinerie zurückgeschickt worden. Diese Zahl blieb aber insofern umstritten, als die Ludwig-Kommission in ihrer Forschung behindert wurde und deshalb mit Schätzungen Vorlieb nehmen musste.[69] Ein Teil der Rückweisungsprotokolle war nämlich anfang der 1950er Jahre, möglicherweise auf Veranlassung von Alt-Bundesrat von Steiger, aus dem Bundesarchiv verschwunden.[70] Der Ludwig-Bericht setzte unbewusst auch eine Unwahrheit in Umlauf, wonach Heinrich Rothmund, seit 1929 amtierender Chef der Polizeiabteilung im Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement, von den deutschen Behörden gefordert hätte, die Pässe ihrer nichtarischen Bürger zu kennzeichnen, um ihnen die Einreise in die Schweiz verwehren zu können. Diese Mär wurde darauf auch in seriösen Geschichtsbüchern immer wieder kolportiert. Fakt ist aber, dass die Stigmatisierung von Flüchtlingen mit einem «J»-Stempel im Pass eine Initiative der Nazis war, um die Schweiz davon abzuhalten, eine Visumspflicht für reichsdeutsche Bürger einzuführen. Rothmund war wohl ein Antisemit, aber kein Nazi. Er war aus politischen Gründen gegen die Kennzeichnung der Pässe. Die Verantwortung für diese unsägliche administrative Massnahme lag deshalb beim Gesamtbundesrat, und nicht alleine beim Polizeichef. Einen grossen Einfluss übte hinter den Kulissen der St. Galler Anwalt Dr. Max Ruth aus, dessen Rechtsverständnis von Überfremdungsängsten geprägt war. Von 1920 bis 1944 wirkte er als erster Adjunkt der Polizeiabteilung im Justiz- und Polizeidepartement, wo er in Sachen Flüchtlingspolitik tonangebend war. Die «Unabhängige Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg» unter dem Präsidium von Professor Jean-François Bergier schätzte die von Carl Ludwig gemutmasste Zahl von abgewiesenen Flüchtlingen mindestens auf das Doppelte und gab dafür eine einleuchtende Erklärung: «Es ist […] davon auszugehen, dass die Schweiz während des Zweiten Weltkriegs über 20 000 Flüchtlinge an der Grenze abgewiesen oder aus dem Land ausgeschafft hat. Zwischen 1938 und November 1944 wurden zudem um die 14 500 Einreisegesuche abgelehnt, die Schutzsuchende bei den Schweizer Vertretungen im Ausland stellten. Wie viele dieser Personen dennoch die Flucht in die Schweiz versuchten und in der Statistik der aufgenommenen oder an der Grenze weggewiesenen Flüchtlinge enthalten sind, ist ungewiss.»[71]

Jene an Leib und Leben bedrohten Menschen, die in der Schweiz vorübergehend Zuflucht fanden, blieben ihrer Freiheit aber weiterhin beraubt. Von 1939 bis 1946 wurden gesamthaft 355 000 Schutzsuchende für kürzere oder längere Zeit in die landesweit errichteten Internierungslager verteilt. Für militärische Immigranten hatte das «Eidgenössische Kommissariat für Internierung und Hospitalisierung (EKIH)» an 12 178 Standorten Barackenlager bereitstellen lassen. Und für die zivilen Flüchtlinge unterhielt die «Eidgenössische Zentralleitung für Lager und Heime (ZL)» bis 1950 zusätzlich 122 Barackenlager und Heime wie leer stehende Hotels, Gasthäuser, Kur- und Lagerhäuser.

Die Internierungslager hatten keinen einheitlichen Standard. Je nach Lagerkommandant oder Anstaltsdirektor wurden die Internierten respekt- und verständnisvoll aufgenommen oder in menschenunwürdigen Verhältnissen ausgebeutet und gepeinigt. In der St. Galler Strafanstalt St. Jakob bemühten sich Direktion und Personal – im Bewusstsein, dass die Flüchtlinge zu Unrecht eingesperrt waren, weil sie keinerlei Straftaten begangen hatten –, ihren Alltag so angenehm wie möglich zu gestalten. Ein rührendes Zeugnis davon legte der Publizist und Zukunftsforscher Robert Jungk ab: «Ja, nach St. Gallen komme ich sehr gern. Da habe ich doch meine schönste Zeit verbracht, im Gefängnis zu St. Jakob. Ich war wohl als geflohener Ausländer interniert, hier nun aber meines Lebens sicher.»[72] Auf der düsteren Seite der Skala standen Strafanstalten, in denen rechtsextreme Direktoren ein regelrechtes Terrorregime führten. Im Straflager Wauwilermoos im luzernischen Egozwil zum Beispiel, wo internierte alliierte Soldaten Strafen für Fluchtversuche oder geringfügige Vergehen zu verbüssen hatten, herrschten himmelschreiende Zustände. Das aus 22 ungeheizten Baracken bestehende Lager wurde von bewaffneten Soldaten und scharfen Hunden bewacht und stand unter der Gewalt- und Willkürherrschaft des Neuenburger Hauptmanns André Béguin. Der ehemalige Fremdenlegionär und berüchtigte Krawallmacher, dereinst Mitglied der faschistischen «Union nationale» und ab 1937 Leiter der Sektion Yverdon des rechtsextremen «Front National (FN)», hatte einen drakonischen Strafenkatalog erstellt, der auch unter militärischen Gesichtspunkten jeder Verhältnismässigkeit spottete. So gab es fünf Tage scharfen Arrest für einen offenen Knopf oder für das unvollständig bekleidete Betreten des Waschraums. Das geringste Fehlverhalten der Internierten wurde mit Essensentzug geahndet. Béguin selbst unterschlug hingegen Hilfspakete des Amerikanischen Roten Kreuzes und entsorgte in seinem Büro ungeöffnete, an die Gefangenen adressierte Briefe. Für diese und weitere Vergehen verurteilte ihn das Divisionsgericht Zürich 1946 zu dreieinhalb Jahren Zuchthaus.[73] Béguins Verhalten war skandalös. Aber noch empörender ist der Umstand, dass sein Verhalten von höheren Instanzen stillschweigend geduldet wurde. Der Aargauer Nationalrat Dr. med. Eugen Bircher, der das Lager nur einmal, und zwar 1945 inspiziert hatte und sich von Béguin um den Finger wickeln liess, bedauerte, dass es sich bei diesem Straflager nicht um ein «richtiges Konzentrationslager» handelte, sondern um ein «fideles Gefängnis».[74] Vergleichbare Missstände herrschten auch im Straflager Witzwil auf dem Gebiet der Berner Gemeinden Erlach, Gampelen und Ins sowie in der Freiburger Gemeinde Mont-Vully. Herr und Gebieter dieses zweitgrössten Gutsbetriebs der Schweiz war der Agraringenieur Hans Kellerhals. Dieser liess die Internierten – Juden und politisch suspekte Männer – zwölf Stunden pro Tag auf den Feldern schuften. Wie auf einer Sklavenplantage war dort körperliche Züchtigung an der Tagesordnung. Die nationalsozialistisch gesinnten Aufseher sorgten dafür. Nur ein Beispiel aus der Strafpraxis: die «Wolldeckenwickel». Ein inhaftierter Jugendlicher namens Robert Wenger beschrieb das Prozedere, das er dreimal über sich ergehen lassen musste: «Man wurde von zwei Mann in den dunklen Arrest geführt. Dort wurden Wolldecken nass gemacht. Eine wurde auf den Boden gelegt, in die ist man eingewickelt worden. Dann kam eine trockene und danach wieder eine nasse. Nach drei oder vier Wolldecken wurde die Rolle mit drei breiten Gurten verschnürt. Dann kam wieder eine nasse, wieder eine trockene, wieder Gurten – so lange, bis man in 21 Wolldecken gewickelt war, elf nasse und zehn trockene. Danach wurde man in eine Ecke geschmissen. Beim Eintrocknen begannen sich die Decken zusammenzuziehen, man konnte sich nicht mehr bewegen und fast nicht mehr atmen, hatte Angst zu ersticken und liess vor Angst den Stuhl und das Wasser fahren. Zu trinken hat’s nichts gegeben. Nach 24 Stunden wurde man geholt: Raus, auf die Felder zur Arbeit!»[75] Diese Marter hatte für die Betroffenen mit der Zeit Stoffwechselerkrankungen und neurovegetative Störungen zur Folge.[76]

Auch die Lager Torberg, Lenzburg und Bellechasse spotteten eines demokratischen Staates, der sich auf eine humanitäre Tradition beruft.[77]