Читать книгу Nazis! Fascistes! Fascisti! - Yves Schumacher - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

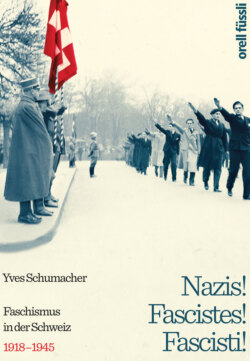

Einleitung

ОглавлениеDer Begriff «Faschismus» ist insofern schwierig, als er im historischen Kontext eine andere Verwendung hat als im heute landläufigen Wortgebrauch. Faschismus war zunächst die Eigenbezeichnung der politischen Macht unter dem diktatorischen Regime von Benito Mussolini. Dieser Begriff ist allerdings keine Wortschöpfung des Duce; im Römischen Reich bezeichneten «fasces» mit Lederriemen umschnürte Rutenbündel mit einem eingebundenen Beil,[2] die die als Liktoren bezeichneten königlichen Leibwachen und später höhere Staatsbeamte als Wahrzeichen der vollziehenden Gewalt des Konsuls oder Diktators schulterten. Deshalb wird das Rutenbündel auch Liktorenbündel genannt.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts griff die aus spontanen Zusammenschlüssen der Landarbeiter gebildete italienische National- und Arbeiterbewegung das dem Lateinischen entlehnte Wort «fascio» zur Symbolisierung ihrer gebündelten Kraft auf. Das Rutenbündel wurde aber auch schon vorher von zahlreichen Nationalstaaten, Gemeinden und Organisationen heraldisch verwendet. Das auf der Fahne und im Wappen des Kantons St. Gallen dargestellte Bündel von acht Stäben und dem in der Mitte eingeschlossenen Beil ist ein Erbe der Französischen Revolution, die in der Römischen Republik der Antike ein staatspolitisches Vorbild sah. Die Helvetische Republik übernahm 1798 das Liktorenbündel, in dem das Beil in Form einer Hellebarde steckt, als Zeichen der gemeinsamen Stärke. Verwendet wurde das Symbol zusammen mit der Trikolore und anderen Insignien der Französischen Revolution. Das heraldische Relikt des Liktorbündels figuriert auch auf dem Hoheitszeichen Frankreichs, auf den Wappen Ecuadors und Kameruns sowie seit 1876 auf dem Siegel des Senats der Vereinigten Staaten von Amerika.[3]

Mussolini bezeichnete die von ihm gegründeten Kampfbünde als «Fasci Autonomi d’Azione Rivoluzionaria» und «Fasci di Combattimento». Mit dem Suffix «ismo» wurden die «Fasci» für sein Herrschaftssystem ideologisch verbrämt. Diese Umdeutung weitete sich nach den Zwanzigerjahren bald als Sammelbezeichnung für alle autoritär geführten Staaten und Bewegungen aus und diente bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs der Charakterisierung der Regierungsform Italiens, Deutschlands und Japans, die am 27. September 1940 in Berlin den Dreierpakt unterzeichnet hatten. Absicht dieser von Hitler initiierten Vereinbarung war, den Einflussbereich des Dritten Reichs, des Königreichs Italien und des japanischen Kaiserreichs in Europa und Asien nachhaltig zu markieren.

Später, namentlich gegen Ende der Sechzigerjahre, wurde die Etikette «Faschist» von der Neuen Linken zur Stigmatisierung ihrer rechtsbürgerlichen Kontrahenten inflationär gebraucht. Zur Worthülse verkümmert, banalisiert der undifferenziert verwendete Faschismusbegriff das düsterste Kapitel des 20. Jahrhunderts und missachtet das Leiden der Opfer. Genauso unbedacht wird heute die Faschismuskeule in den sozialen Medien gegenüber autoritären, aber dennoch demokratischen Regierungen geschwungen. Geschichtsklitternd und lächerlich ist es, wenn autoritäre Staatspräsidenten ihre Kritikerinnen und Kritiker mit dem Faschismus-Vorwurf zu beleidigen trachten. Ein Beispiel dafür ist die im Frühjahr 2017 vom türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan an die Adresse Europas verpasste Faschismus-Schelte. Mit der zunehmenden Repression in seinem Land fällt diese Massregelung nun auf ihn selbst zurück.

Weil ich diese Pauschalisierung genauso missbillige wie die Etikettierung von gesellschaftskritischen Sozialdemokraten als Kommunisten, unterscheide ich zwischen rechtsbürgerlichen Bewegungen und Faschisten beziehungsweise Nationalsozialisten. Rechtsbürgerliche Patrioten, die in der Zwischenkriegszeit bisweilen mit Mussolini und Hitler liebäugelten, waren, sofern sie für die Souveränität der Schweiz eintraten, meistens keine Faschisten. «Rechtsextremismus» ist ebenfalls ein unscharfer Begriff. In der Schweiz dient er heute im Allgemeinen zur Charakterisierung von Skinheads, Hooligans und anderen gewaltbereiten Chaoten, denen jede politische Vision abgeht. Der Rechtsextremismus wird von Menschen aus verschiedenen sozialen Schichten geteilt und unterliegt stetig wandelnden Erscheinungsformen. In der vorliegenden Arbeit subsumiere ich darunter Strömungen, die sich mit dem Weltbild der faschistischen Regimes weitgehend identifizierten und sich die Übernahme einer autoritären Regierungsform für den eigenen Staat erhofften. Um zwischen den das Herrschaftsmodell des Dritten Reichs anstrebenden Gruppierungen und den nach Italien orientierten rechtsbürgerlichen Westschweizer Bewegungen zu differenzieren, bezeichne ich die Ersteren durchweg als Faschisten und die Deutschschweizer Frontisten hingegen als Nationalsozialisten.

Versuche, den italienischen Faschismus ideologisch festzumachen, sind ein hoffnungsloses Unterfangen. Die ideengeschichtlich weit zurückliegenden theoretischen Ansätze des in der Zwischenkriegszeit gefeierten sizilianischen Kulturphilosophen Giovanni Gentile fanden von Mussolini nur so lange Zustimmung, als sie seinen totalitären Macht- und Herrschaftsansprüchen zuträglich waren. Auch Gentiles Doktrin vom «Stato etico» interessierte den «Duce del fascismo» anfänglich nur als Werkzeug, um den «Stato totalitario» aufzubauen. Je mehr sich der Faschismus in Italien normalisierte und damit seinen revolutionären Charakter verlor, desto weniger opportun erschienen dem Duce die Lehren Gentiles für seinen persönlichen Machtausbau. Mussolini selbst strebte eine Sakralisierung seiner Politik an, indem er ideologische Argumente nach Lust und Laune austauschte und mit politischen Mythen überlagerte, um damit eine «nationale Religion» zu stiften. Das von Gentile mitbestimmte faschistische Glaubensbekenntnis hatte keinen einzigen spezifischen, allgemeingültigen Inhalt.[4] Die «Doktrin des Faschismus» war nichts anderes als ein Sammelsurium von verschiedenen Postulaten, die Mussolini situativ und mit viel Pathos aufgriff. In Ermangelung von Argumenten erklärte er beispielsweise am Faschistentreffen vom 9. Oktober 1919 im Nationaltheater von Florenz: «Wir Faschisten haben keine vorgefasste Doktrin, unsere Doktrin ist die Tat!» Und in seiner Aufbruchrede vom 20. September 1922 in Udine zum propagandistisch inszenierten «Marsch auf Rom» reduzierte er sein politisches Credo auf eine banale Willensbekundung: «Unser Programm ist einfach. Wir wollen Italien regieren. Man fragt uns nach Programmen. Aber Programme gibt es schon zu viele. Es sind nicht die Rettungsprogramme, die Italien fehlen. Es sind die Männer und der Wille.»[5]

Charakteristisch für den Überbau des italienischen Faschismus war der absurd konstruierte Bezug von Mussolinis Herrschaft zum Glanz der römischen Antike. Das mythologische Bindemittel zwischen dem jungen Italien und dem Römischen Reich wurde schon im 19. Jahrhundert eingesetzt und diente dem Staat insbesondere dazu, das europäische Kulturerbe über die «orientalische Dekadenz» zu stellen und somit den Kolonialismus als hehres Staatsverhalten zu legitimieren. Die mit der «Romanità» verbundenen Appelle Mussolinis hatten eine stark integrative Wirkung; sie sprachen das italienische Bildungsbürgertum und die ungebildete Bevölkerung gleichermassen an. Während bildungsferne Bevölkerungsschichten dazu mit Versatzbegriffen aus der Antike und mit wohlklingenden Worthülsen emotional berührt wurden, liessen sich zur Beeinflussung der kulturell versierten Öffentlichkeit vom Regime zahlreiche renommierte Althistoriker einspannen, die zur Fundierung der «Romanità» die lateinische Sprache strapazierten. Die Bemühung antiker Heldengestalten zur Handlungslegitimierung der faschistischen Politik zielten auch darauf ab, dem Volk die «Grandezza» des Führers des Faschismus zu offenbaren. Besonders griffig war die Gleichsetzung von Mussolinis Herrschaftsbereich mit dem unter Kaiser Augustus florierenden Imperium Romanum. Die lächerliche Parallele zwischen der Natur Augustus’ und jener Mussolinis wurde so weit gezogen, dass beide als revolutionäre Führer dargestellt wurden, dank derer die Ordnung und Harmonie in Italien wieder hergestellt worden seien.[6]

Geschichtsklitterung und mythische Inhalte waren auch in Nazideutschland im Schwange, um die verquere Idee der Volksgemeinschaft und den Rassenwahn pseudowissenschaftlich zu verklären. Das Regime eignete sich auch einige der von Mussolini verwendeten römischen Symbole an und polte sie als altgermanische Relikte um. In den jungsteinzeitlichen Hünengräbern wurde nach Artefakten mit Runen gegraben, und im tibetischen Hochland erhoffte sich die deutsche Tibet-Expedition von 1938 bis 1939 unter Ernst Schäfer, die Ursprünge der «indogermanischen und arischen Rasse» zu finden. Und so wie das Liktorenbündel die Italo-Faschisten auszeichnete, diente den Nazis das Hakenkreuz bekanntermassen als Kampfsymbol. Hitler schrieb: «Im Rot sehen wir den sozialen Gedanken der Bewegung, im Weiss den nationalistischen, im Hakenkreuz die Mission des Kampfes für den Sieg des arischen Menschen und zugleich mit ihm auch den Sieg des Gedankens der schaffenden Arbeit, die selbst ewig antisemitisch war und antisemitisch sein wird.»[7] Was als altgermanische Rune gedeutet wurde, ist allerdings kein typisch germanisches Sonnenrad, taucht doch das Hakenkreuz sehr früh in zahlreichen Kulturen auf. SS-typische Sinnbilder sind indessen die auf Kragenspiegeln und Stahlhelmen platzierten doppelten Siegrunen sowie das als «Schwarze Sonne» bezeichnete zwölfspeichige Sonnenradsymbol. Zu sehen ist dieses auf der Wewelsburg bei Paderborn, die Reichsführer SS Heinrich Himmler als Kultstätte ausbauen liess. Er, der Hohepriester der neuheidnischen Esoterik, identifizierte sich mit Heinrich I., dem König der Franken, so wie sich Mussolini gerne mit Kaiser Augustus Imperator in Verbindung brachte. SS-Mythen von der Überlegenheit arischer Kulturen wie Thule und Atlantis sind heute noch im Umlauf. Der deutsche Verschwörungstheoretiker Jan Udo Holy alias Jan van Helsing wurde in der rechtsesoterischen Szene zu einer Leitfigur. In seinen Bestsellern wie Geheimgesellschaften und ihre Macht im 20. Jahrhundert (1993) wärmt er Nazi-Mythen auf und verquickt sie mit Ufologie und anthroposophischen Versatzstücken.