Читать книгу Memmingen - Christoph Engelhard - Страница 6

Vorwort

ОглавлениеDie vorliegende »Kleine Stadtgeschichte« unterscheidet sich von den früheren Stadtchroniken (von Jakob Friederich Unold und Christoph Schorer) und der großen »Stadtgeschichte« (Von den Anfängen bis zum Ende der Reichsstadtzeit/Vom Neubeginn im Königreich bis 1945) dadurch, dass sie holzschnittartig versucht, die Geschichte eines Gemeinwesens zu umschreiben, das unter dem Namen »Memmingen« wohl irgendwann im 11. Jahrhundert das Licht der Welt erblickte und zur Heimat von Frauen und Männer wurde – zunächst unter dem Dach des Heiligen Römischen Reiches, dann in einem Flächenstaat, der sich Bayern nennt, aber auch Franken und Schwaben zu seinen Bewohnern zählt. Dabei können nicht alle Besonderheiten und Kuriositäten im jahrhundertewährenden Gang einer Stadt durch die Geschichte aufgezählt werden.

Auch möge man dem Verfasser verzeihen, dass nur einiger weniger Personen namentlich gedacht werden kann – und wie so oft am allerwenigsten der vielen namenlosen Frauen und Männer im sozialen Dienst für ihre Mitmenschen. Unberücksichtigt muss auch das Leben einiger kreativer Menschen bleiben – wie der Modeschöpferin Lieselotte Hauser (1912–2004) oder des Erfinders Elias Bilgram (1724–1803) sowie all der Persönlichkeiten, die außerhalb Memmingens Großes vollbracht haben: der Kaufmann und Chronist Burkhard Zingg (1396– 1474/75), der Ulmer Bürgermeister und Hauptmann des Schwäbischen Bundes Wilhelm Besserer (gest. 1503), der Leipziger Mathematikprofessor Johann Hommel (1518–1562), der Juraprofessor zu Ingolstadt und Reichsvizekanzler Johann Baptist Weber (1526–1584), die Barockdichterin Sibylla Schuster (1639–1685), der Barockmaler Johann Heiß (1640–1704), der Weltreisende Martin Wintergerst (1670–1728), der russische Staatsrat Jakob von Stählin (1709–1785), der Sandmaler Benjamin Zobel (1762–1831) am britischen Königshof, der Bildhauer Johann Georg Leeb (1790–1863), der sudetendeutsche Geschichtsschreiber Constantin von Höfler (1811–1897), der Alpinist Anton Spiehler (1848–1891), Generalleutnant Paul Ritter von Köberle (1866–1948) oder der Lautenspieler Oskar Besemfelder (1893–1965).

Memmingens Bewohnerinnen und Bewohner waren und sind weltläufig – und nicht nur auf ihre eigene unmittelbare Lebenswelt fixiert, wie der Leser/die Leserin folgender Mär vermeintlich denken könnte: Einst rief ein Memminger Mädchen in Lindau beim Aufgang des Mondes: »Gucket, dau isch dr Mengemer Mau!« Und vor allem: Den Menschen der »Maustadt« ist im Strom der allgemeinen Geschichte gelungen, im Spannungsfeld zwischen Einzel-/Gruppeninteressen und den Bedürfnissen einer Bürgerschaft Einzigartiges zu entwickeln, ehe globale Krisen wie die Erwärmung der Erdatmosphäre, die auch damit einhergehenden Flüchtlingsbewegungen (nicht erst 2015) und nicht zuletzt die Corona-Pandemie (2020/21) auch in Memmingen Spuren hinterließen, deren Tiefen sich noch nicht abschätzen lassen.

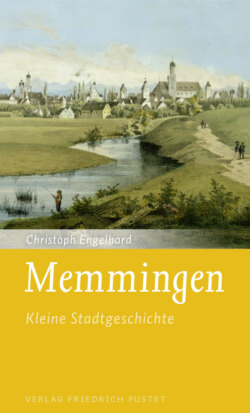

Blick vom Martinsturm auf Memmingens Marktplatz mit Steuerhaus, Rathaus und Großzunft