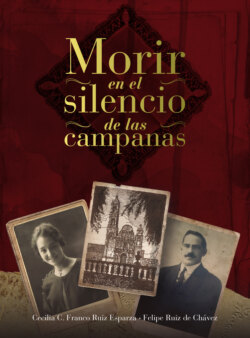

Читать книгу Morir en el silencio de las campanas - Cecilia C. Franco Ruiz Esparza - Страница 11

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеLos artistas

Cerca del mediodía llegó Ignacio a la casa de José Ruiz Esparza, venía por él para ir juntos a recoger el Hamilton de Roque, después pasarían a casa de Conchita Aguayo. Ignacio se sentía impaciente de solicitar al padre Porfirio el permiso para poder pretender a Lupe. La amistad que José sostenía con algunos miembros de la familia Ybarra Pedroza le alentaba a pedirle su apoyo y consejo. Ruiz de Chávez entró a la sala y escuchó que alguien cantaba y tocaba la guitarra.

–¿Quién canta con esa voz tan hermosa? –preguntó Ignacio. José contestó que era su madre. Le contó que acababa de pasar su cumpleaños y que él y sus hermanos le habían regalado ese instrumento.

–A mi madre la canción que más le gusta es esa: “Estrellita” de Ponce. ¡Hasta llora! Anoche que la andábamos cantando precisamente pensé en ella –agregó José–.

–Veo que aquí todos son artistas –dijo Ignacio sin dejar de mirar los cuadros y esculturas que habitaban el espacio–.

José sonrió discreto y murmuró en voz baja:

–Sí, aquí se profesa una gran devoción por la música.

–José, me encanta el óleo de Santa Cecilia y también el de San Francisco de Asís. Ambos son bellísimos –comentó Ignacio, al tiempo que se miraba en uno de los espejos que colgaban de los muros–.

–Esos que te gustaron son de Tovilla –respondió José–, fíjate que el Maestro José Inés estuvo hospedado en la casa durante algunos meses. Él estaba enfermo y mi madre y mis tías lo cuidaron hasta que se recuperó. Fue durante su convalecencia que pintó la Santa Cecilia y se la regaló a mi padre como un gesto de gratitud, ya sabes, es la santa patrona de los músicos y, como ves, aquí lo que sobra es el gusto por ese arte.

–El gusto y el talento –afirmó Ignacio–. Y… ¿hace cuánto fue eso?

–Yo era un chiquillo. La pintura está firmada en 1908.

–¿Y el San Francisco?

–Ese lo compró mi padre al Maestro Tovilla porque pertenecemos a la Tercera Orden de San Francisco y a mi papá le encantó, está muy bien lograda la copia. Las demás son litografías y, como ves, casi todo es con el tema de la música; ahí está una litografía de Beethoven, allá un busto de Liszt y aquí uno de Wagner, pero… ¡vámonos, que se hace tarde! Otro día te muestro los libros y otras acuarelas de paisajes –prometió José–, sólo permíteme avisar a mi madre que saldré un rato.

Ignacio salió de la sala y se encaminó hacia el zaguán. Mientras esperaba a su amigo se quedó mirando el relieve del Sagrado Corazón que colgaba de la puerta principal, “Detente, enemigo, el corazón de Jesús está conmigo”, rezaba la imagen. José llegó sin hacer ruido y, sin que Ignacio advirtiera su presencia, expresó meditabundo:

–¡De cuántas iniquidades nos ha salvado el Sagrado Corazón de Jesús!

–¡De todas! –contestó Ignacio y, sin decir más, salieron y se encaminaron a la casa del cantinero–.

Después de que don Cleofas sacara de su chaleco el reloj de bolsillo y se los entregara sano y salvo, los amigos se dirigieron a casa de Roque y se lo dieron en propia mano. Marcharon entonces a la casa de Conchita Aguayo. Cuando pasaron por la calle de Juárez, José compró en La Carpeta una tinta china de color sepia y un cuaderno pautado, y en La Parisiense los amigos se detuvieron a comprar un bote de nieve de vainilla y un pastel de chocolate para obsequiar a las parientes de Ignacio.

Llegaron a la casa de las Aguayo y, mientras esperaban a que les abrieran el cancel, José comentó lo mucho que le gustaba esa finca. Era de dos pisos, con fachada de ladrillo rojo quemado y marcos de puertas y ventanas hechos de cantera; una construcción sobria y elegante del siglo XVII que había sido adquirida y remozada por don Ramón Aguayo Rodríguez medio siglo atrás.

–Siempre que paso por aquí me detengo a mirar –confesó José–, es una de las fincas más antiguas de la ciudad. Me agradan el pozo y la parra, las macetas con sus helechos y las que tienen flores también. Me gustan las columnas de cantera y el piso, con esas losetas en café rojizo de sección hexagonal que dan la impresión de ser un panal de abejas y, sobre todo, ¿sabes qué me llama la atención? La herrería tan pesada que protege a las ventanas interiores; se me figura que le da una sensación de recogimiento, como si fuera un convento.

–A mí lo que me encanta son los enormes espejos de la sala, ¿los conoces? –preguntó Ignacio–.

–Sí, sí los he visto pero no les he puesto mucha atención.

–Ahora que entremos fíjate, son hermosos, son de madera y tienen la figura de unos dragones chinos que abrazan al espejo completo. Presta cuidado también a la pintura de la boda de mi tía Juana con don Ramón, y al piano de cola alemán, es un Bechtein.

–Ese sí lo conozco bien, hasta lo he tocado –aseguró José–.

–De la biblioteca que está arriba y del torreón luego te cuento…

Conchita llegó en ese momento a la puerta y los recibió efusivamente, como siempre; luego los pasó a la sala y les ofreció algo de comer.

–¿Gustan una fruta? Tengo mangos, ciruelas y piña o, ¿quieren una rebanada del pastel o nieve de la que tan amablemente me trajeron a regalar? –les preguntó–.

Ninguno de los dos caballeros aceptó tomar nada. José no acostumbraba comer entre comidas y a Ignacio no se le antojaba lo dulce tan temprano.

–Hace un rato que pasé por José a su casa, estábamos platicando del maestro chiapaneco Tovilla Flores. ¿Tú lo conociste, verdad, Concha? –preguntó Ignacio–.

–Sí, claro, yo lo conocí muy bien, sin duda un gran maestro de dibujo y pintura. Dio clases aquí en varias escuelas: en la Academia Municipal de Dibujo, en el Liceo de Niñas y en el Instituto Científico y Literario de Aguascalientes –respondió la prima–.

–¿Dónde se formó el maestro José Inés? ¿En Chiapas? –preguntó Ignacio, interesado–.

–Sólo sé que él venía de la Escuela Nacional de Bellas Artes y creo que fue invitado a nuestra ciudad por el escultor Jesús F. Contreras –contestó Concha–.

–Sé que tuvo por alumnos a los hermanos Pani y José F. Elizondo, ¿es verdad? –preguntó José, sumándose a la conversación–.

–Sí. Y también a Francisco Díaz de León, a Ramón López Velarde, a Gerardo Murillo y a Saturnino Herrán –respondió ella–.

–De Herrán sí sabía –afirmó José, con seguridad–.

–Tovilla era un artista de grandes virtudes y talentos –continúo Conchita emocionada–. Fue un retratista de singulares méritos; aquí en la ciudad retrató a varios personajes del mundo del arte y la academia, también pintó a Monseñor Portugal y Serrato.

–Sus temas preferidos eran los religiosos y los mitológicos, por ello plasmó gran cantidad de Santos y Vírgenes bellísimos –abundó José–, le he mostrado a Nacho la Santa Cecilia que le pintó a mi padre. ¡Está tan bien lograda que, cuando le da la luz, se aprecia incluso el terciopelo de la capa!

–Era un excelso copista. ¡Lástima que se fue de aquí! –remató Concha, pesarosa–.

–Ahora que mencionas que Contreras lo invitó –agregó Ignacio–, recuerdo que cuando mi padre me contó su experiencia en la Exposición Universal de París, me habló de él y me mostró una memoria que mandó imprimir don Porfirio Díaz. En ella aparecían algunos grabados donde se aprecia el Pabellón Mexicano decorado con los bajos y altorrelieves en bronce representando a emperadores, dioses y héroes indígenas.

–Sí, claro –respondió ella–, ya ves que tenemos algunos de esos relieves en la Escuela Normal, pero hay otros dispersos, creo que unos los tiene resguardados el ejército en el Colegio Militar. Sería muy bello verlos reunidos algún día.

–¿Sabían que después del éxito logrado por el Pabellón Mexicano en 1889, se formó aquí en Aguascalientes la Junta Especial para el Arreglo de la Exposición Internacional de París en 1900? En este organismo participó mi padre. El doctor Jesús Díaz de León fungió como presidente y mi papá era el vicepresidente, y como que recuerdo que en esa comisión también estaba el maestro Inés Tovilla –explicó Ignacio–.

A lo que José añadió:

–Leí que Contreras regresó a París en 1900, el año en que yo nací, y que participó con la exposición de piezas de su autoría, entre ellas algunos bustos y monumentos como el de Malgré Tout. ¡No deja de impresionarme que la haya esculpido faltándole un brazo! Se rumora que por ello le puso ese nombre en francés, que significa: A pesar de todo.

–Sí, es sorprendente que la tragedia de perder un miembro no lo haya limitado para seguir creando de esa manera tan magistral –comentó Ignacio–. Fíjense que en ese libro de mi padre que les menciono, dice que por esa obra lo galardonaron con el Gran Premio de Escultura y la Cruz de Caballero de la Legión de Honor. Mi padre me contó que antes de los gobernadores Alejandro Vázquez del Mercado y Rafael Arellano Ruiz Esparza, la actividad cultural en Aguascalientes era poca. Él me dijo que Vázquez del Mercado trajo a Tovilla y que Rafael Arellano construyó el Teatro Morelos para darle otra dimensión a la cultura. Ya saben que mi papá también fue secretario de la junta constructora del teatro, de la cual José Bolado era el presidente.

–Yo no sabía eso –interrumpió José–, lo que sí tengo claro es que la orquesta del Teatro Salón Vista Alegre pasó a ser la Orquesta del Teatro Morelos, y no fue sino hasta 1922 que se formó la primera Orquesta de Aguascalientes por iniciativa de Vasconcelos y con el apoyo del maestro Ponce. Esa primera orquesta la dirigió el maestro Miguel Macías Femat y más tarde don Apolonio Arias. En esta última tocábamos mi padre y yo, él como concertino y yo como violín primero. También, en el Teatro Morelos, un cuarteto en el que participaba mi padre acompañaba las vistas de ese cine mudo que tanto nos seducía. Les confieso que algún día me gustaría dirigir una orquesta.

–Pues sigue empeñándote, José, y así será, ya lo verás –comentó Conchita, muy convencida–.

–Tengo intenciones de irme a la Ciudad de México –expresó José, con un brillo singular en los ojos–, quiero seguir estudiando y ser un músico de carrera. Algún día tendré mi propio Estudio de Piano y podré dar clases, me gusta mucho.

Conchita le sonrió llena de satisfacción. Sabía que José tenía talento, pues le conocía de tiempo atrás, así como a don Antonio, su padre, quien también era un gran artista: compositor de valses y música sacra.

–Conozco algo de la obra de tu padre –le dijo–, me gustan mucho Crepúsculo y Campesina.

–A mí también –asintió él, mostrándose gustoso de recordar aquellos bellos tiempos e imaginar un futuro profesional prometedor–.

–Y ya que mencionaste a Ramón López Velarde, cuéntanos de él –instó Ignacio–, yo sé que lo conociste.

–Lo traté en el Instituto de Ciencias –respondió animada Conchita–, me lo presentó el Dr. Pedro de Alba, a quien conoces bien, Nacho. Ramón ya había dejado el seminario, los muchachos del Instituto sacaron una revista que llamaron Bohemio dirigida por el mismo Pedro de Alba y Enrique Fernández Ledesma; ahí López Velarde contribuyó con un seudónimo: Ricardo Wencer Olivares. Esos muchachos eran talentosos además de dicharacheros y bromistas. El proyecto de la revista tristemente terminó pronto, creo que no llegaron al décimo número. En ese entonces López Velarde tenía escasamente dieciocho años. Yo ya tenía veintisiete. Era enfermera y trabajaba con el Dr. Jesús Díaz de León. Ramón López Velarde se fue de aquí, pero de vez en cuando nos visitaba, hasta que enfermó. ¡Lástima que murió tan joven! Creo que tenía apenas treinta y tres años. ¡Me impresionó tanto su muerte que hasta guardé el periódico donde aparece una foto de su funeral, ahí está José Vasconcelos, como rector de la Universidad Nacional de México, montando guardia al féretro! ¡Cómo no recordar sus poemas…! Día trece, La suave patria, Muerta, Elogio a Fuensanta, Rumbo al olvido, La tejedora…

Conchita suspiró hondamente y luego musitó los primeros versos del poema Muerta:

“Por débil y pequeña

oh flor del paraíso,

cabías en el vértice

del corazón en fiesta que te quiso…”.

Concha recordaba aquellos días de juventud en que un grupo de muchachos empezaban a experimentar la poesía y las letras en el Instituto de Ciencias donde, irónicamente, López Velarde fue reprobado en la materia de Literatura por el licenciado José María González.

–Oye, Conchita –intervino José–, ¿tú estudiaste piano con Ponce, verdad? Sabes, don Manuel y yo fuimos vecinos en la calle de Flora, frente al Jardín de San Marcos. Nosotros vivíamos en el número once. Éramos chicos todavía y mi familia tuvo la fortuna de contar con su amistad, sobre todo mi padre. Él también es amigo de Alfonso Esparza Oteo, incluso le pasaba la música al pentagrama cuando apenas empezaba. Alfonso, al igual que yo, recibimos las primeras lecciones de solfeo y piano de nuestros padres y ambos estudiamos con el Maestro Arnulfo Miramontes. Alfonso sí fue alumno de Ponce y de Juan María Cisneros y se desempeñó como pianista en el Teatro Actualidades al mismo tiempo que era organista. Creo que además Alfonso y yo somos parientes, porque su padre firma como Luis R. Esparza igual que mi papá, ¡quién sabe!

–El maestro Ponce también fue nuestro vecino aquí en la calle de San Juan de Dios –siguió ella–, vivió en el número veintiocho. Empecé a estudiar piano con él cuando yo tenía veintiún años de edad, él apenas tenía dieciocho y ya era un excelente maestro, yo había aprendido a tocar piano con el maestro Susano Robles y fue él quien me recomendó tomar clases particulares con Ponce. Siempre ha sido talentosísimo. ¿Sabes que fue su hermana Cuquita quien lo introdujo en la música y que a los ocho años compuso su obra La Marcha del Sarampión? ¿Sabías que desde los quince ya era el organista titular en la capilla de la Tercera Orden? Él se fue a México al Conservatorio, pero regresó en 1902 y nuevamente fui su alumna. Impartía clases de Piano, Órgano, Canto y Composición, yo sólo estudié piano con él. Por aquellos años formamos una pequeña orquesta en la que participábamos mi hermano Miguel Gerónimo y yo, junto con otros músicos. Miguel tocaba el violín y yo el piano. Ponce la dirigía, pero después se fue a estudiar a Europa y se acabó la orquesta. Ahora mismo sé que está radicando en París.

–¡Gran maestro don Manuel María! –exclamó José–, yo como organista de la Catedral debo reconocer la habilidad necesaria para dominar ese instrumento musical. Miren que un órgano no es como cualquier instrumento, cada órgano es distinto y tiene diferentes registros, Bach no se oye igual en la Catedral que en San Diego, ya que sus obras se adaptan al órgano y podemos decir que en cada órgano descubrimos otro Bach.

–¡Qué asombroso, José! Nunca había pensado en esas peculiaridades –comentó Conchita–.

–Cuéntanos más del maestro Ponce Cuéllar –dijo Ignacio, muy interesado–.

–Manuel regresó a Aguascalientes en 1907 –contestó Conchita–, y fíjate qué maravilla, entonces conoció a los redactores de la revista Bohemio, esos que acabamos de comentar y, en el último número, Ponce publicó una bella página musical dedicada a la memoria del poeta Manuel José Othón, que acababa de morir. Manuel M. Ponce se reunía en algunas ocasiones con Ramón López Velarde, Pedro de Alba y Enrique Fernández Ledesma en el Jardín de San Marcos, para hablar de arte y poesía. ¡Qué te puedo decir, Dios los hace y ellos se juntan! Pero al año siguiente el maestro Ponce se fue otra vez para ocupar una cátedra que le ofrecían en el Conservatorio Nacional de Música. En ese entonces se fueron de Aguascalientes grandes personalidades: Manuel M. Ponce y el doctor Pedro de Alba se trasladaron a la Ciudad de México, López Velarde a San Luis Potosí, y hasta el licenciado Eduardo J. Correa, su protector y admirador, se fue a Guadalajara. Sólo Fernández Ledesma se quedó aquí. Con la llegada de la Revolución, la vida social y artística de Aguascalientes cambió, todo sufrió el impacto de la guerra, también yo tuve que dejar mi actividad artística para dedicarme a mi labor de enfermera.

–Concha, cuéntanos de tu excéntrico enamorado, Severo Amador Sandoval, que también te dio clase de pintura –rogó Ignacio, con curiosidad–.

–Bueno, Severo Amador siempre se portó muy cortés conmigo –recordó ella–, aquí entre nos, les confieso que me decía que yo era la mujer más maravillosa que él había conocido, pero en realidad nunca me hizo ninguna proposición seria. Él era cinco años menor que yo, era de Villa de Cos, Zacatecas, del mismo lugar de donde venía tu papá, Nacho. Él estudió en la Academia de San Carlos con José María Velasco y aquí abrió una Academia de Artes Plásticas. Era una persona muy extravagante. Me regaló un libro de cuentos que publicó por esos años, creo que en 1907, se llama Bocetos Provincianos, son cuadros de costumbres a la manera naturalista. Realmente ese libro me impresionó mucho porque relata sucesos muy amargos y descarnados. Después publicó dos colecciones de versos llamados Cantos de la Sierra.

–Sí prima –intervino Ignacio–, tú me prestaste alguna vez ese de Bocetos Provincianos. Me pareció que estaba leyendo a Charles Baudelaire, a quien leí en uno de los libros que mi padre trajo de París.

–Pero además de que Severo nunca me pretendió formalmente –confesó ella–, yo no hubiera podido tener una relación con él, padecía una enfermedad infecciosa y presentaba ataques de locura. Me lo contaron, yo no lo vi. Decían que había momentos en que destrozaba sus propios grabados y pinturas. Tiempo después se fue a México y terminaron internándolo en el Manicomio General de la Castañeda. Era un pintor y grabador notable. Era además escritor, poeta, impresor, acuarelista y maestro. Le dio clases a Saturnino Herrán. Severo escribía poesía erótica, alguna vez me mostró un libro verde, realizado por él de manera artesanal, con tapas de cartón color verde olivo. Se llamaba Himno a Salomé. Desgraciadamente su enfermedad le hizo perder la razón. ¡Pobrecito! Me duele cuando pienso en su estado actual. Llegué a sentir que era un refugio para él en su desolada vida, me confesó alguna vez cosas muy privadas, como que tenía una relación personal con la divinidad. Confío en que la misericordia de Dios se apiade de él para que dentro de su locura no sufra tanto –comentó Concha, con amargura–.

–Esperemos que sea su inconsciencia la que atenúe su dolor –enunció José–, ¿será que Severo Amador también es un poeta maldito por escribir libros verdes?

–¡Veo que ya has escuchado hablar de los poetas malditos! –dijo Ignacio, con una sonrisa maliciosa mientras se acomodaba el bigote–, pues Baudelaire era uno de ellos y también murió joven. Fue considerado un poeta indecente y, sin embargo, a su muerte se le reconoció como el gran iniciador de la poesía moderna.

–Severo Amador padece el mismo mal que mató a Baudelaire y a López Velarde –dijo Concha, en voz susurrante–; ese francés tenía un alma atormentada y una vida disipada. Ciertamente, en su tiempo, fue acusado de ofender la moral pública y las buenas costumbres con sus poemas. ¡Hasta secuestraron la edición de su obra!

–Pero eso no impidió que la reeditaran años después –precisó Ignacio–.

–No. Incluso hasta siguió escribiendo y publicando –añadió Concha, levantando la ceja–.

–Pienso que el arte ha cambiado después de la Gran Guerra, y La Belle Époque ya quedó atrás. Hay por ahí un pintor llamado Pablo Picasso que está alborotando al mundo con su forma extravagante. Es español –mencionó José–.

–Seguro lo dices por esos dibujos que realizó a fines del siglo pasado y principios de éste. Lo que pasa es que todos estos movimientos son una respuesta a los horrores de la guerra y se expresan con un nuevo arte que más bien parece una voz de libertad y rebeldía ante la desventura –analizó Ignacio–.

–Suena lógico lo que dices, Nacho, pero no por eso dejan de escandalizar –expresó José, algo molesto–, esos monos encuerados que pinta ese Picasso parece que los hace un niño de párvulos. Yo no les encuentro chiste, es más, me parecen grotescos y feos.

–Su arte es otra manera de denunciar la miseria, la guerra, los problemas –agregó Ignacio–, es como una crítica social y política pues, así como en su momento lo hizo nuestro coterráneo José Guadalupe Posada con sus caricaturas de calacas en el periódico El Jicote, éstas eran crudas, honestas e irreverentes, y sus grabados e ilustraciones mostraban escenas costumbristas, folclóricas y de sátira social. Por cierto, se dice que Picasso es anarquista.

–¡No, pos con razón! ¡Esos partidarios del desorden…! –opinó José, con un gesto despectivo–. ¿Eso quiere decir que después de la Revolución aquí en México tendremos nuevos exponentes del arte, que serán completamente diferentes a los eternos románticos que éramos nosotros antes de ella?

–La Revolución ya ha dado otro tipo de artistas –respondió Concha–, ¿han escuchado hablar de Mariano Azuela? Es originario de Lagos de Moreno. Escribió una novela que refleja su experiencia como médico en los campamentos de Villa, se llama Los de abajo, la publicaron hace más de diez años; otro es el pintor Gerardo Murillo, ya hace un rato platicábamos de él. Después de estudiar aquí, en el Instituto de Ciencias, se fue a Europa. Él se denomina a sí mismo como el Doctor Atl, que quiere decir Agua en náhuatl. Es vulcanólogo, yerbero, astrólogo y hechicero. Atl logró que en la exposición para conmemorar el Centenario de la Independencia participaran sólo artistas mexicanos. Ahí estuvo invitado Saturnino Herrán con su bellísima obra que muestra las costumbres y las escenas cotidianas de la ciudad. Herrán fue otro que, desgraciadamente, también murió muy joven, apenas pasados los treinta años. El mismo Posada también fue discípulo del insigne maestro Tovilla. Sin duda la obra de estos hombres ha marcado otra etapa en el arte de nuestro país. ¡Uy! ¡Qué privilegio haber tenido entre nosotros a todos estos artistas!

–El arte nos inspira, Concha –expuso José–, nosotros mismos no podríamos existir como artistas sin esos referentes. ¡Cuán importante ha sido contar con esos maestros! Empezando por nuestros padres que, en muchos de los casos, fueron los primeros que sembraron en nosotros la inquietud por la música, el dibujo, la literatura, la pintura, la poesía y nos dieron las primeras nociones. Y no menos importantes son los promotores como tú, Concha, o como lo fue el padre de Nacho y que, desde su lugar, apoyan a los talentosos. No creas, pero ser herederos de ellos nos deja una gran responsabilidad, debemos seguir formándonos para crear, cultivar y promover la actividad artística, aun en estos tiempos difíciles, porque el mundo se merece la paz, y el arte es una herramienta para construirla.

–Yo reconozco a ambos, artistas y promotores –dijo Ignacio–; aunque en lo personal no tengo talento artístico como mis hermanas pintoras, siempre apoyaré todo lo que eleve el espíritu. Sería feliz si llego a tener hijos que cultiven cualquier disciplina artística.

–Y si no llegas a tener hijos, como yo, también pueden ser sobrinos, alumnos o amigos, Nacho, o nietos, porque al paso que vas… –dijo Conchita, riendo–. Lo importante es dejar un legado que inspire a las nuevas generaciones.

Los amigos se vieron con cariño, entendían que el arte hace a los humanos más sensibles y expresivos.

–Pues ya se nos fue el tiempo en disertar y en recordar a nuestros artistas –dijo Concha–, ¡quédense a comer!

–No, prima –contestó Ignacio amablemente–. Nos esperan en casa a cada uno. Te lo agradecemos de verdad. Sólo veníamos a ponernos de acuerdo para que vayas lo más pronto a buscar al padre Porfirio Ybarra.

–¿Y tú qué opinas de ello, José? –preguntó Concha clavándole su dulce mirada–.

–Yo digo que se espere, que mida el terreno primero porque hasta donde sé Lupe está delicada de salud, recae con relativa frecuencia y su familia la protege en demasía, como es natural en estos casos. Ya le advertí a Ignacio que no les permitirán casarse.

–¿Y tú qué dices a esto Nacho? –preguntó ahora Conchita a su primo–.

–Yo sólo sé que la quiero y que ella me quiere, y que haré lo que sea necesario para estar a su lado aun cuando no podamos casarnos –respondió el enamorado–.

–Te propongo que lo pienses con calma, que no te precipites, que si puedes estar cerca de ella como amigos lo hagas y si, por el contrario, llegaras a decidir pedir su mano con todo y la certeza de que te la van a negar, pues vienes y hablamos y vemos la mejor manera de ayudarte. Sabes que cuentas con mi incondicionalidad –dijo su prima–.

Ignacio, mirándola, respondió:

–Como dice el Cantar de los Cantares: “Hallé a la que ama mi alma, la tengo y no la dejaré”. Luego la abrazó, prometiéndole que haría un análisis concienzudo de lo que podría ser mejor para los dos, y agradeció su buena disposición. Los dos caballeros se despidieron cortésmente de ella.

Ignacio acompañó a su amigo hasta el Parián y en el camino José le platicó que Joaquín, su hermano, había conocido, en un paseo al río de la fundición, a una muchacha de Lagos de Moreno, que se llamaba Lupe Romo y que vivía en la esquina de Centenario y Washington. Al parecer, le había encantado tanto que ya hasta la tía Lola (Dorilea) estaba celosa. Joaquín era para Lola lo que José para Cheya (Elisea). También le contó que, en una ocasión en que Alfonso Esparza Oteo componía sentado al piano de su propia casa, pasó La Nena Goríbar, quien a la sazón vivía en la misma calle. Ella, que tenía muy buen oído, llegó a su casa y empezó a replicar lo que recién había escuchado de Alfonso. Ahora él caminaba por la calle y, al pasar por la ventana de La Nena y escucharla, exclamó: “¡Ah caray, ya me plagiaron lo que acabo de componer!”. Los dos amigos rieron a sus anchas. Ignacio invitó a José a nadar a la alberca de La Puga en Los Arquitos, pero él le dijo que no le gustaba ir a los baños de abajo; le sugirió ir entonces a los Baños Grandes de Ojocaliente, pero José dijo que no, que él nunca iba a lugares públicos a bañarse.

–¡Újule, José! –exclamó Nacho–. Pues vamos a caminar a la Calzada de Arellano, me quedé picado con la plática de los artistas.

–Será otro día –respondió–, tengo algunos pendientes en casa. Te busco luego.

José sacó su reloj de bolsillo y vio la hora. Era la una de la tarde con cuarenta y cinco minutos cuando se despidieron.