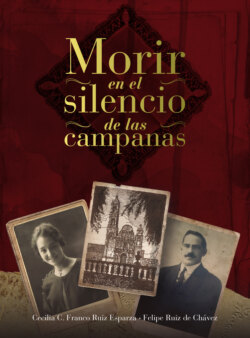

Читать книгу Morir en el silencio de las campanas - Cecilia C. Franco Ruiz Esparza - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеDe las familias Ybarra y Ruiz de Chávez

Ese día llegó Ignacio de la tenería corriendo y subió a ver a su padre; como de costumbre le besó la mano y se sentó a contarle las últimas noticias. Le contó brevemente de su jornada en el negocio y luego pasó a detallarle cómo habían clausurado más escuelas, y sobre los sacerdotes que el gobierno seguía expulsando del país. Sacó de su portafolio de piel de cocodrilo el periódico El Imparcial y le mostró una nota que hablaba de cómo en Colima el gobernador Solórzano ordenó a la policía que disparara sobre los manifestantes que protestaban la derogación de la Ley Calles, y otra en la que se explicaba que en Durango se aplicaría multa y cárcel a todo aquel que enseñara a rezar a sus hijos, tuviera imágenes religiosas en su casa o portara medallas y relicarios. Su padre se arremolinaba en la cama mientras le escuchaba leer y finalmente farfulló con rabia:

–¡Gobiernos tragacuras! ¡No saben lo que les espera! ¡Ese odio de Calles al clero se está excediendo! ¡No es posible que estemos al contentillo del militar que tenga el mando!

–¡No puedo creer tanta desproporción! –expresó alterado Ignacio–. Aunque ya esos descreídos, en sus gobiernos anteriores, habían prohibido la confesión, los sermones, los ayunos incluso se metieron a reglamentar el uso de los templos y hasta se robaron los inmuebles eclesiásticos… ¡Ahora lo que quieren es implantar una educación sin Dios! ¡Quieren descristianizar al pueblo desde el poder! ¡Al culto católico y a la enseñanza religiosa los han vuelto ilegales! ¿Qué sigue de esto? El pueblo se siente agraviado en su fe, padre, y la reacción se va a dar tarde o temprano en todo el país. El tirano no aprende que no puede jugarse con nuestros más sagrados derechos.

En ese momento entró al cuarto María de la Paz, la menor de las hijas de Don Felipe, con una charola que contenía los alimentos del enfermo y le recomendó a su hermano que bajara a comer. Ignacio se puso de pie y aún encolerizado por las palabras que había intercambiado con su padre, bajó la escalera y se dirigió a la cocina. Ahí le esperaba Altagracia, meneando las cazuelas y espantando a Pascal, el gato que mimoso se aferraba a permanecer pegado a sus pies.

–¿Cómo te fue, Nacho? –le preguntó–.

–¡Como al diablo con San Miguel! –contestó con voz temblorosa–, ¿cómo me va a ir? Así como nos está yendo a todos. Esto se está poniendo color de hormiga. ¿Ya supiste que siguen desterrando sacerdotes del país y sacando monjas de los hospitales y asilos? ¡Por órdenes de nuestro flamante gobernador Güeyes Garrientos clausuraron el seminario y siguen cerrando conventos! En algunos estados de la república ya están matando a los que protestan. A ese miserable de La Plutarca no le importa que el pueblo mexicano entero sea católico y si no quiere entenderlo por las buenas, por las malas le haremos entender. ¡Se acabaron los católicos miedosos!

Ignacio aventó con fuerza el periódico que traía en las manos y lo hizo chocar contra la pared, lo que provocó que el gato saliera huyendo despavorido hacia el patio.

–Tienes razón, hermano, en ponerte así, no es para menos, pero te va a hacer daño. ¿Quieres un té de estafiate antes de comer? Ándale, para que te recoja la bilis –sugirió Altagracia–.

–No. No quiero té. No quiero nada. Sírveme ya porque tengo grupo hoy en la noche y, antes de regresar a la tenería, voy a platicar con mi papá sobre la Revolución.

–¿Otra vez Nacho? ¡Pero si ya nos lo ha contado tantas veces!

–No importa. Yo quiero saber más y él necesita hablar y sentirse escuchado, si le hace bien contármelo yo lo voy a oír las veces que sea necesario. Además, tomaré notas para un tema que discutiremos en el círculo de estudios Ketteler la próxima semana. Así mismo tú también deberías escucharme cuando te hablo de lo que está pasando, para que estés alerta. El país está entrando en estado de rebeldía y no sabemos lo que pueda suceder.

–¿Rebeldía?

–Sí, Altagracia. Los católicos no vamos a permitir que este maldito gobierno siga cometiendo sus atrocidades por su despiadado odio contra la religión. Hemos resistido pacientemente, pero en cualquier momento el hilo se puede romper. El pueblo creyente está desafiando a la autoridad, en junio se pretende firmar la ley que reglamenta el artículo 130 constitucional.

–¿La infame Ley Calles?

–La misma –respondió él–.

Los dos hermanos pasaron al comedor y Altagracia le ordenó a Blasa que les sirviera de comer. Ella les sirvió un plato con arroz y torta de carne y papas, luego acercó la jarra con agua de alfalfa y las tortillas recién hechas. Altagracia se sentó junto a Ignacio. Desde que don Felipe enfermó, él se sentaba en la cabecera de la mesa. Había empezado a tomar la figura de autoridad en la casa.

Ignacio se quitó los lentes, bendijo los alimentos y empezó a comer. Altagracia, haciendo el plato a un lado, empezó a tristear:

–Hermano, las cosas ya no son como antes, ya nunca nos sentamos a comer juntos, la casa ya no está tan bonita como cuando estábamos todos aquí –suspiró al tiempo que bajaba la vista y la voz se le quebraba–. Nacho, tengo miedo de que se muera mi papá.

Ignacio no levantó la vista del plato, comió rápido y en silencio, estaba ensimismado en su rabia por las notas que había leído en el periódico, notas que reflejaban una realidad que le laceraba profundamente. Al terminar, juntó sus manos y dio gracias a Dios por los alimentos, se puso los lentes y se levantó para reunirse nuevamente con su padre. Antes de salir del comedor volteó a ver a su hermana, y con voz seria y profunda le dijo: “El día se acerca. Disfrútalo mientras lo tengas”.

Ignacio subió de prisa la escalera y un poco más calmado llegó al cuarto de su padre que ya lo esperaba. Sacó de su portafolio un cuaderno y empezó a preguntar al anciano enfermo:

–Papá, cuénteme del tren, del presidente Díaz, de la Revolución, de cuando usted fue gobernador y de las veces que fue diputado. Cuénteme lo que quiera. Voy a tomar unas notas si a usted no le molesta.

–Hijo, pero si ya todo eso está escrito por ahí en unas libretas, ya cuando me muera las buscas y lo lees las veces que quieras…

–Usted cuénteme, padre. Dígame todo lo que se acuerde.

Don Felipe, con la ayuda de su hijo, se acomodó entre los almohadones de su cama y expresó con voz afectada: “¡Extraño tanto a tu madre! Me consuela que pronto la veré…”.

El hombre acarició con sus dedos temblorosos las flores blancas de la sábana, esas flores que doña Guadalupe bordara durante tantas tardes pensando en él, sentada en su mecedora de roble negro y cáñamo color paja. Don Felipe empezó a hablar con la voz quebrada pero enseguida recobró el aliento.

–Te hablaré del tren –dijo–, fue a inicios de 1884, el 24 de febrero para ser exactos, cuando pasó por Aguascalientes la primera locomotora de vapor. Lo recuerdo bien. Era de tarde y llovía, se escuchó entonces el silbato y el agua de los charcos empezó a temblar cada vez más fuerte, oscurecía y todos nos habíamos congregado para ver llegar la modernidad. En la ciudad no se hablaba de otra cosa, el rumor fue tan grande que bajaron incluso de las rancherías. Esa tarde estábamos todos ahí con nuestras mejores ropas para ver pasar el tren. La muchedumbre se preguntaba cómo sería, no había referente alguno para la mayoría y los que lo conocían sólo advertían: “Es más grande que un burro”. Cuando le vimos venir, un cristiano gritó: “¡Aguas, que viene el diablo!”. Y a su alarido le sucedieron muchos más. Vimos entonces la luz del faro, era tan fuerte que parecía un enorme ojo, tan brillante, que a más de uno amilanó. La locomotora parecía un gran dragón oscuro exhalando humo, su tamaño era impresionante. Sorprendía ver cómo las ruedas, al girar sobre las vías, sacaban chispas. Nadie podía entender cómo algo tan pesado lograba avanzar sólo con vapor de agua. La gente se espantó terriblemente al contemplar semejante monstruo de hierro, creyendo que el mismísimo demonio llegaba trayendo consigo el fin del mundo. Al silbido del tren los perros correspondían con aullidos, como si fueran llamados del más allá. La columna de humo y la velocidad que alcanzaba era mayor que la de un caballo a galope. Asistir ese día a semejante evento fue algo verdaderamente impresionante… ¡Nunca lo olvidaré! Pienso que fue gracias a la visión del presidente Díaz que México empezó a progresar, el ferrocarril empujó el desarrollo del país al acortar las distancias. Yo puedo asegurar que la llegada del ferrocarril marcó un antes y un después en la historia de Aguascalientes. Mi amigo, don Rafael Arellano Ruiz Esparza, gobernador en ese tiempo, firmó un contrato con la empresa de los Talleres Generales del Ferrocarril Central Mexicano y logró la donación de unos terrenos de la Hacienda de Ojocaliente, también les dio agua y todas las facilidades. La primera estación en Aguascalientes se construyó al norte de la ciudad, en la hacienda El Chicalote; poco después, en 1898, se establecieron los talleres de construcción y reparación de máquinas y material rodante del ferrocarril en un terreno de casi 900,000 metros cuadrados. En esos años se constituyeron varias empresas grandes, como la Gran Fundición Central Mexicana, el molino de harina La Perla de Juan Douglas, las tabacaleras de Antonio Morfín Vargas y las textileras La Aurora y La Purísima. La fábrica de cigarros de don Toño Morfín se llamaba La Regeneradora, él era el dueño de la Hacienda de la Cantera o Hacienda de San Nicolás, como la mentaban antes y, con sus recursos, costeó la construcción del templo de San Antonio, ese hermosísimo monumento, obra maestra de don Refugio Reyes, que posee diversos estilos arquitectónicos. Fue por ese tiempo también que yo formé una sociedad para comprar la tenería. Eso ya te lo había contado.

–Recuerdo –respondió Ignacio–, cuando inició la nueva estación ferrocarrilera diseñada por aquel ingeniero italiano G. M. Bosso en 1911, pero ya no nos tocó presenciar aquella fiesta cuando el gobernador García Hidalgo inauguró la primera locomotora mexicana hecha en el país, esa flamante máquina que llevó por nombre “Alma mexicana”. Fue cuando andábamos prófugos.

–Ciertamente –respondió el padre–, así fue mijo. Hubo una que llamaron La Locomotora 40 o La Mocha, que fue la primera que hicieron aquí en los Talleres Generales. Una bella y vigorosa locomotora que casi volaba de tan rápida. Bueno, no sé si me estoy confundiendo, ya a ratos me falla la memoria.

–Entonces –lo distrajo Ignacio–, ¿antes del ferrocarril cómo era Aguascalientes?

–Antes aquí casi todos éramos agricultores, yo tenía dos ranchos, El Lucerna y El Águila, propiedades rústicas que me quitaron en la Revolución. Como ya te conté, yo era Tenedor de Libros y conocí a don Rafael Arellano Ruiz Esparza quien, además de ser un hacendado, era también un político católico. Él me hizo de su equipo. Con él participé en varios proyectos, estuve como secretario en la Junta encargada de la dirección de la obra del Teatro Morelos, el cual se inauguró en 1885 siendo gobernador Francisco G. Hornedo. También fui parte en la Junta responsable de terminar el Hospital Civil de Aguascalientes, mejor conocido como Hospital Hidalgo. Participé luego en la Cámara de Agricultura de Aguascalientes. Por esas fechas fue cuando compré los ranchos y luego la tenería de don Francisco Recalde, ese hombre que me ayudó desde que yo era chico y me enseñó a trabajar ahí mismo. Luego de un tiempo, con el apoyo de don Rafael Arellano Ruiz Esparza, llegué a la gubernatura, pero antes había sido diputado en varias legislaturas, Presidente Municipal y gobernador interino ya finalizando el siglo pasado.

Ignacio escribía sin parar todo lo que su padre contaba; de pronto se quedó en silencio recordando cómo vivió su niñez en esa ciudad provinciana que, en poco tiempo se convertiría en uno de los más grandes centros ferrocarrileros del país. Cerró los ojos y en su mente escuchó el sonido del silbato anunciando la llegada y la salida de los trenes, ese mismo que hacía las veces de reloj para todos los habitantes hidrocálidos. La estación se encontraba relativamente cerca de la casa de los Ruiz de Chávez y el silbato se escuchaba todo el tiempo. En un estado casi de ensueño y, mientras su padre seguía contándole, él iba recreando en su imaginación la vida cotidiana de aquellos años: el canto de los gallos en las huertas vecinas, el grito del que vendía el aguamiel montado en su borrico, el chiflo del afilador y el grito del ranchero con el carbón, las campanadas de los templos llamando a misa o al rosario. En fracciones de segundo revivió todo eso que era parte del ambiente de su barrio y de todos los barrios de la ciudad. A Ignacio le gustaba mucho que su padre le contara anécdotas del tiempo de don Porfirio y de la Revolución, y escribirlas le hacía sentir como si recuperara parte de su identidad. Amaba reconstruir la memoria familiar.

Don Felipe continuó:

–Durante la gubernatura de Arellano Ruiz Esparza, el presidente Porfirio Díaz me encargó formar la Asociación de Agricultores Mexicanos y tuve que viajar por todas las haciendas del estado.

–¿Todas, padre? ¡Son muchas!

–Sí, muchas, y a lo mejor ni fui a todas, ya ni me acuerdo bien, recuerdo haber ido a la de Peñuelas, a la de Ojocaliente, al Soyatal, a la Tinaja, Mesillas, la Hacienda Nueva, Pilotos… ¡Uy, fueron muchas semanas de andarlas visitando!

–¿Conoció acaso la Hacienda de Santa Rosa de Lima, la de don Porfirio Ybarra Gallardo?

–Sí mijo, aunque está lejos, tuve la oportunidad de ir en una ocasión.

Don Felipe se acomodó el bigote blanco, se lamió los labios y le pidió a Ignacio que le acercara el vaso de agua que estaba en la mesita cercana a la ventana, bebió un poco y luego continúo:

–Me presentaron a don Porfirio Ybarra que, por cierto, vivía aquí cerca, en la calle del Socorro, la que ahora es Allende, y él mismo me invitó. Ya nos habíamos visto muchas veces en misa, pero sólo nos saludábamos, él era un hombre muy reservado, muy callado. ¡Ah pues tú conoces a algunos de sus hijos! Cualquier día si te invitan a la hacienda ve, es una extensión de tierra muy grande ubicada en la Sierra de Guajolotes. Creo que te va a gustar mucho.

–Sí, padre –respondió Ignacio–, ya algunos de sus hijos me han invitado, pero no he ido por todo esto que está tan revuelto, no quiero apartarme de la ciudad por si se ofrece que hagamos algo, usted sabe, pá.

–Deberías ir, hijo, te veo como muy amuinado desde que pasó lo del motín de San Marcos y no es para menos, pero no está mal que, aparte de trabajar tanto en la tenería y en la ACJM, también te diviertas. Ve a cazar o a ayudarles unos días en las faenas del campo: a tusar, herrar, capar, ordeñar, lo que sea, así fuera baldear establos y caballerizas o dar pasto a las bestias, el aire puro te va a refrescar los pensamientos. Yo sé lo que te digo, hazme caso.

Ignacio sonrió con una alegría secreta y no pronunció palabra.

–Mira –continúo el padre–, don Porfirio Ybarra era depositario de la Hacienda de Ojocaliente y, además de ser el dueño de Santa Rosa de Lima, tenía los ranchos: El Codo, Tierra Dura, San Antonio de Padua y El Llano. Era un señor muy respetado en la región. Él era de San Juan de los Lagos y su señora esposa también, se llamaba Gumercinda Pedroza, muy guapetona, por cierto. Él se enfermó luego que unos peones del rancho se enfrascaron en una riña y uno mató a otro delante de él. Antes le habían invadido unas tierras y tuvo que pelear por el despojo. De que tuvo esos problemas, empezó mal y mal del hígado hasta que se murió. Decían que le daban unos dolores de cabeza tan fuertes que no soportaba la luz ni ruido alguno, que hasta tenían que tapar las jaulas de los pájaros para que no cantaran. ¡Pobre familia! Dejó a una chiquitilla de menos de tres años y otra niñita de ocho, los otros hijos ya estaban más grandecitos y algunos ya hasta casados. Platicaban que la pequeñita se acercaba a su padre tendido y le ofrecía fruta. ¡Pobre inocente! La viuda, que era una mujer muy letrada y entrona, se quedó al frente de los ranchos y las otras propiedades, recuerdo que tenían unas casas en Zacatecas y otras aquí en la ciudad, también una vecindad en la calle de la Igualdad y un terreno con una casucha por Curtidores. Decían que la señora estudió allá en su tierra y que llevaba los libros del rancho de su padre, así que no le costó trabajo administrar los bienes de su difunto marido. Ella falleció de cáncer poco más de diez años después y, según escuché por ahí, dejó bien protegidas a las niñas, sobre todo a la más chiquita que no llegaba a los quince años. Decían que le dejó el quinto real o sea el veinte por ciento de sus bienes líquidos y la parte proporcional del resto de los bienes que se dividiría entre los nueve hijos, además del seguro de vida. De la repartición no me preguntes porque no sé nada, sólo supe que fueron los hijos varones mayores los que quedaron de albaceas. Cuando hice aquel recorrido por Santa Rosa, tú eras chiquillo y te llevé conmigo. Ya casi tenías ocho años, ¿te acuerdas? Yo tengo bien presente la casa. Es una construcción rústica, enclavada en la mera sierra. Ahí en la hacienda el tiempo no pasa, pareciera que seguimos en la época de la colonia. No hay luz como aquí en la ciudad, no hay nada. Y con “nada” me refiero al progreso, porque todo ahí es sorprendentemente hermoso: el olor de la tierra, el viento frío, la lluvia por la noche, los ríos de agua zarca, el sol quemante, los animales salvajes, la vegetación abundante y variada, el cielo limpiecito… ¡Es como estar en la gloria, hijo!

Don Felipe lanzó un profundo suspiro y se frotó los ojos antes de seguir con su narración:

–Por lo lejos nos quedamos algunos días por allá, eran las vacaciones de la escuela. En la hacienda estaba toda la familia con sus invitados, era familia de la señora: hermanos, cuñadas, sobrinos… un gentío. Esos días anduvimos con el dueño y con los peones en los trabajos del campo. Nos levantábamos de madrugada y tomábamos el pajarete, esa bebida de las rancherías de Jalisco que se prepara con leche bronca, chocolate, azúcar, café y alcohol de noventa y seis grados, doña Gumercinda además le ponía almendras, huevo y canela; de veras que sabía delicioso. Ella lo preparaba para que no saliéramos en ayunas y tuviéramos mucha energía. Después, a montar los caballos y a trabajar hasta antes de que se pusiera el sol. Así la vida en esos ranchos y haciendas, igual que en los tiempos de la Colonia. Doña Gumercinda era una mujer altiva, decían que se había criado entre puros hombres, no tuvo hermanas y además fue de los mayores, creo que la segunda de diez, aunque no todos llegaron a grandes. Tenía un carácter férreo y un fuerte don de mando. Acompañaba a su marido a distribuir el grano por la región, cuando aún vivían en Zacatecas. Se pagaba entonces con monedas de oro puro y ella iba guardando el dinero en La víbora, un cinturón hueco, de cuero, que las mujeres usaban debajo de las enaguas. Todo eso le platicó ella a tu madre, porque hubo un tiempo en que nos frecuentamos e hicimos amistad… En esa ocasión Porfirio me invitó a recorrer la propiedad, era tan grande que no la vimos toda en los días que estuvimos por allá, pues son poco menos de siete mil hectáreas. Santa Rosa de Lima es una finca situada en la municipalidad de San José de Gracia en el Partido de Rincón de Romos. Don Porfirio la adquirió en 1895. Te cuento que nos instalamos en la casa grande que está fincada sobre un terreno inclinado. Tiene un patio central empedrado lleno de macetas con plantas y flores propias de ese lugar y unos cuartos alrededor, a unos se les decía “los cuartos de arriba” y a los otros “los de abajo”. En los de arriba dormíamos los hombres que íbamos solos y en los de abajo las mujeres. Don Porfirio y su señora tenían su cuarto aparte. Tenía también un comedor y enfrente su cocina con un cuartito de despensa de donde colgaba un gran zarzo. Había una capilla y, entrando a la casa, del lado izquierdo, estaba el sillero, donde se guardan las monturas, frenos, fuetes, fierros de marcar, reatas, espuelas, letras para herrar, suaderos, chaparreras y otros utensilios. Había también una oficina donde se llevaban los libros de administración. Las puertas y ventanas estaban pintadas de rojo. Atrás de la casa estaban las caballerizas y había unas trojes. Ese día que llegamos, realizamos el registro de las propiedades de don Porfirio en el padrón oficial, pero como él nos había invitado a permanecer unos días, pues nos quedamos. Ahí nos vieras a los dos hombres maduros y sonrientes, mostrando nuestros abundantes bigotes sentados en las afueras de la casa, risa y risa contándonos nuestras cuitas de juventud.

Don Felipe hizo una pausa, se aclaró la garganta, se alisó los bigotes y continuó contándole a su hijo:

–El segundo día durante la noche se encendieron fogatas, donde se reunieron tanto peones como mayordomos y familiares de los Ybarra Pedroza, también las criadas y las nanas estaban ahí. Algunos rancheros sacaron sus guitarras para cantar “La paloma”, canción que fue interpretada con gran sentimiento por todos.

– “…Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño que es mi persona…” –cantó Ignacio con su voz entonada, haciéndole segunda su padre–.

–Los rancheros cantaron –siguió don Felipe– a la luz de la luna, envueltos en sus cobijas y resistiendo el frío de la sierra, mientras Porfirio y yo brindamos con un mezcal buenísimo producido cerca de aquellas tierras. ¡Qué cosa más hermosa la bóveda cargada de estrellas y el canto de los grillos y las cigarras durante la noche! ¡Y no se diga el olor de la hierba y el crepitar de la madera quemándose! Y las sombras en las caras de todos los ahí reunidos, ¡parecíamos fantasmas! ¡Eso era la pura vida! Pasados los cuatro días, al despuntar el alba, nos despedimos de Porfirio. Me acuerdo que me dio un abrazo muy fuerte y a doña Gumercinda le besé la mano con mucho agradecimiento, pues en los días que estuvimos allá nos atendieron a cuerpo de rey. Para ese entonces todavía no tenían a las dos niñas chicas. Sabe si te acordarás de todo eso –concluyó el padre de Ignacio–.

Don Felipe y don Porfirio habían nacido en la misma época, a la mera mitad del siglo XIX. El primero en 1849 y el segundo en 1845. Ambos habían quedado huérfanos de chicos. Porfirio y sus hermanas mayores quedaron al cuidado de sus tíos y Felipe de sus abuelos maternos. Los dos dejaron a sus familias siendo muy jóvenes y fueron a buscar fortuna. La necesidad los hizo desarrollar carismas y se empezaron a relacionar con muchas personas de renombre. Ambos fueron administradores y aprendieron el oficio de tenedor de libros, pero al paso de los años Porfirio se dedicó a la agricultura y a la ganadería en sus ranchos, y Felipe, aunque tuvo propiedades rústicas, se dedicó a la naciente industria, al comercio y a la política.

Esas coincidencias y afinidades hicieron que las familias de don Porfirio y don Felipe se reunieran con relativa frecuencia y que tuvieran tema de conversación, cuando se visitaban alguna tarde o se encontraban en el atrio de alguno de los templos a los que asistían regularmente. Don Felipe era originario de Villa de Cos, Zacatecas. Se decía que era descendiente de Manuel Ruiz de Chávez, cura de Huango, Valladolid, quien participó en la Independencia con su primo Miguel Hidalgo y que por esa razón fue desterrado a Villa de Cos. Todas esas historias se contaban de boca en boca desde el tiempo de la Independencia. Porfirio, por su parte, era nieto de unos españoles llegados a San Juan de los Lagos a principios del siglo XIX. Luego de separarse de los tíos que lo tenían a su cargo, vivió en Zacatecas varios años, donde aprendió a trabajar y sentó las bases de su prestigio como administrador. El hecho es que tanto Porfirio como Felipe establecieron a su gente en Aguascalientes y esa ciudad fue el punto de convergencia de dos familias que, al parecer, tenían historias semejantes. Don Felipe continuó su relato:

–Fue desde ese encuentro que nuestras familias sellaron su amistad, no creas que tú empezaste, Nacho. Lo que pasa es que con todo eso que nos pasó en el once con el miserable de Fuentes Dávila, nos dejamos de ver. Los señores murieron y yo ya no frecuenté más a sus hijos.

–Ya lo noto cansado, padre –dijo Ignacio–, mañana me cuenta todo ese lío que tuvo con Fuentes Dávila. No sabe qué contento me siento al conocer todo esto que me ha contado, ahora veo a esa familia también como mía, conozco algo a Juan y a Antonio, pero a sus otros hijos no tanto. José me parece muy serio y Porfirio está siempre ocupado en las cosas de la Iglesia. A las hijas grandes las conozco y las saludo, y a las chicas, Guadalupe y Merceditas, las quiero muchísimo –Ignacio guardó silencio unos segundos y, acercándose a su padre, confesó en voz baja–, quiero decirle que Lupe Ybarra me ha robado el corazón.

Don Felipe tomó un profundo respiro y mirándole a los ojos, le dijo:

–Escúchame bien, hijo, el amor nos llega del cielo, es un don que siempre viene de Dios. ¡Me alegra tanto que, así como Él me mandó a tu madre, ahora a ti te haya mandado una buena mujer!

El viejo estrechó con fuerza la mano de su hijo y con una sonrisa cómplice le dijo:

–¡Así que tendremos otra Lupita en la familia, eh! Mira Nacho, sólo tú decides en tu corazón y yo, como tu padre, no puedo sino darte mi aprobación y desearte que seas muy feliz.

Ignacio recibió la bendición llena de amor que su padre le dio y se retiró con el corazón rebosante de alegría.