Читать книгу Im Licht des Lebens - Eberhard Kaus - Страница 24

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Zur vorliegenden Ausgabe der Inschriften

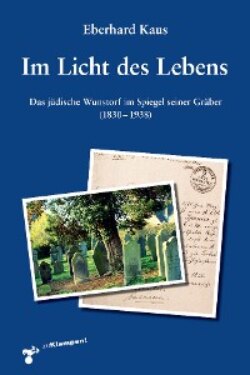

ОглавлениеIm Folgenden werden die Inschriften des jüdischen Friedhofs an der Nordrehr in Wunstorf erstmals vollständig herausgegeben. Der nach dem heutigen Zustand der Grabsteine wiedergegebene Text wurde anhand der historischen Fotografien überprüft, die im Sommer 1982 im Zuge der Dokumentation der jüdischen Friedhöfe des damaligen Landkreises Hannover unter Leitung und auf Initiative Friedel Homeyers von allen Grabsteinen angefertigt wurden. Hierdurch waren im Einzelfall Ergänzungen heute nicht mehr sichtbarer Zeilen möglich.

Im Zuge der Kartierung und Aufnahme der Friedhöfe entstand auch eine handschriftliche Abschrift und eine Übersetzung aller Inschriften (Maschinenschrift) auf den insgesamt 621 Grabsteinen, die Gerd Blumenthal aus Haifa, Israel, anfertigte. Diese stellte eine wesentliche Grundlage für die Dokumentation von Friedel HOMEYER dar, die 1984 unter dem Titel »Gestern und Heute. Juden im Landkreis Hannover« erschien. Von dieser Übersetzung, die mit den übrigen Materialien der »Sammlung Friedel Homeyer« im Archiv der Region Hannover, Neustadt a. Rbge., verwahrt wird, ist nur ein Bruchteil in HOMEYERs Dokumentation von 1984 abgedruckt, von den 90 Wunstorfer Grabsteinen sechs. Der immense Umfang des insgesamt zu bearbeitenden Materials sowie möglicherweise Zeitdruck und im Einzelfall auch fehlende Ortskenntnis dürften dazu beigetragen haben, dass diese Übersetzung an einigen Stellen Fehler und Lücken202 aufweist, die sich z. T. auch in Homeyers Veröffentlichung niedergeschlagen haben.203

Die Inschriften werden deshalb hier in einer Neuübersetzung vorgelegt. Diese bemüht sich, soweit vertretbar, zur leichteren Orientierung im Original um Zeilentreue. Die in den Texten enthaltenen Zitate aus Bibel, Talmud und anderen Schriften werden, sofern nachweisbar, angeführt. Eine große Hilfe stellte in diesem Zusammenhang u. a. die Datenbank epidat des Salomon-Ludwig-Steinheim-Instituts für deutsch-jüdische Geschichte an der Universität Duisburg-Essen dar. Das dort herausgegebene und mit Hilfe einer Volltextrecherche durchsuchbare Inschriftenmaterial ermöglicht einen Abgleich bei schwer lesbaren Stellen und gibt in vielen Fällen Hinweise auf Zitate – ein Hilfsmittel, das, wie manch andere204, Gerd Blumenthal und Friedel Homeyer in »vordigitaler Zeit« nicht zur Verfügung stand.

Bei der Umschrift der in den hebräischen Inschriften erwähnten Vornamen wurde berücksichtigt, ob es sich um hebräische oder (jüdisch-)deutsche Namen handelt. Besonders bei den Frauennamen deutschen Ursprungs ergeben sich daraus einige Veränderungen gegenüber den Listen bei HOMEYER.205 So berücksichtigte Gerd Blumenthal offensichtlich nicht die jüdisch-deutsche Schreibweise, woraus sich bei ihm u. a. die slawisch klingende Endung -ka in Namensformen wie Blimka, Schinka, Riska oder Brinka erklärt. Auszugehen ist hier vielmehr von der deutschen Diminutivendung -che(n), so dass Blimche (Blümchen), Schenche (Schönchen), Resche (Röschen) oder Breinche (Bräunchen) zu lesen ist. Da es sich hierbei um traditionelle jüdischdeutsche Namen handelt, wurde die der Schreibung entsprechende Lautung bei der Umschrift zugrunde gelegt. Gerechtfertigt erscheint dies auch deshalb, weil die Endung in der Regel in ihrer (dialektalen und westjiddischen) Form (-che) erscheint. Während man bei der Wiedergabe von Standarddeutsch in jüdisch-deutscher Schrift wegen des Fehlens von (eindeutigen) Zeichen für Umlaute und Diphthonge von einer deutlichen Differenz zwischen Schrift und Aussprache ausgehen muss,206 ist dies m. E. hier nicht angebracht. Denn die in der Sprachwissenschaft als »Entrundung« bezeichnete Lautveränderung (nhd. ö → e, nhd. ü → i, nhd. äu/eu → ei) findet sich nicht nur im Westjiddischen, sondern in der Mehrzahl der deutschen Dialekte.207 Allerdings bleibt diese Form an einen besonderen, traditionsgebundenen Kontext wie den der Grabinschriften gebunden und sagt nichts über die Aussprache der Namen im Alltag aus. Bei den meist erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts aufkommenden Familiennamen wurde in der Umschrift die standardsprachliche Form mit Wiedergabe der Umlaute (z. B. Löwenberg statt Lewenberg) gewählt.208

Neben den – 2017 bis 2019 angefertigten – Fotografien der Grabsteine werden die ungefähren Maße angegeben, wobei Höhe und Breite aus der »Sammlung Friedel Homeyer« übernommen, die Tiefe von mir ergänzt wurde. Bei sich nach oben verjüngenden Steinen wird für diese ein Mittelwert (ø) angegeben.

Die Angaben zu den einzelnen Verstorbenen variieren im Umfang, was auf der sehr unterschiedlichen Quellenlage beruht. Grundsätzlich kann hier in der Regel keine »Kurzbiographie« geboten werden; die zusammengestellten Informationen dürften es aber ermöglichen, eine Vorstellung von den Lebensumständen zu bekommen. Wenn in diesem Zusammenhang auf weitere Personen eingegangen wird, geschieht dies nicht aus Missachtung der bzw. des Verstorbenen. Vielmehr sollen – vor allem bei sonst knapper Quellenbasis – Familienangehörige in den Blick genommen werden, die nicht auf dem Friedhof begraben sind. Das gilt besonders dann, wenn diese eine besondere Funktion innerhalb der Gemeinde ausgeübt haben. Im Anhang werden die jeweiligen Angaben aus den Gemeindelisten und standesamtlichen Unterlagen, soweit vorhanden, ausgehend vom Sterbeeintrag in Kurzform zusammengestellt. Die Angaben zu Kindern wurden dabei der Mutter zugeordnet, soweit sie auf dem Wunstorfer Friedhof bestattet wurde.

Der Kommentar zur Inschrift geht u. a. auf Sprache und Stil, eventuell vorkommende Akrosticha und Chronogramme, die verwendeten Zitate und ihren Hintergrund, die Namensgebung und die äußere Form des jeweiligen Grabsteins ein. Dabei wird versucht, Bezüge zur Person der oder des Bestatteten, ihrer Rolle in Familie und Gemeinde aufzuzeigen und nicht zuletzt die sich mit der Zeit einstellenden Veränderungen in der Gestaltung von Stein und Inschrift deutlich werden zu lassen. Auch hierzu dient die chronologische Anordnung, die im Unterschied zu einer Orientierung an den Grabnummern für die vorliegende Ausgabe gewählt wurde. Zugleich lässt sich die Entwicklung jüdischen Lebens in Wunstorf, wie sie von den Grabsteinen des Friedhofs an der Nordrehr als deren wichtigsten im Stadtbild sichtbaren Zeugen widergespiegelt wird, auf diese Weise besser verfolgen.

Biblische Texte werden in zeitgenössischen jüdischen Übersetzungen wiedergegeben. Sie sollen, ähnlich wie die vielfach herangezogene ältere Literatur, der Perspektive deutscher Jüdinnen und Juden im 19. und frühen 20. Jahrhundert gerecht werden.

Die im Anhang zusammengestellte Auswahl an Gräbern auf dem Jüdischen Friedhof in Steinhude beschränkt sich auf Verwandte und Angehörige der in Wunstorf Bestatteten. Auf einen Kommentar i. e. S. wurde hier verzichtet, da die jüdische Bevölkerung in Hagenburg, Steinhude und Großenheidorn im hier maßgeblichen Zeitraum weder zu Königreich bzw. Provinz Hannover noch zu einem Landrabbinat gehörte209, so dass ihre Geschichte bzw. die ihres Friedhofs eine eigene Darstellung verdient.

Verwendete Zeichen:

| Im hebräischen Text: | |

| [……] | Lücke/zerstörter Text |

| [Text] | schwer lesbarer Text |

| [(Text)] | Textergänzung |

| In der Übersetzung: | |

| (Text) | sinngemäße Ergänzung |

| kursiv | Zitate aus Bibel und rabbinischer Literatur |

| (Text) | Zitatnachweise und Anmerkungen |

Für die Erläuterung wiederholt verwendeter Formeln und Wendungen siehe die entsprechende Übersicht, auf die mit dem Kürzel F1–5 verwiesen wird.

Zur Umschrift hebräischer Wörter und Textstellen wird eine vereinfachte Transkription verwendet, die auf deutschsprachige Leserinnen und Leser ausgerichtet ist. Diese gibt – soweit nicht anders angegeben – die ungefähre Lautung in der (heute vorherrschenden) sefardischen Aussprachetradition wieder.