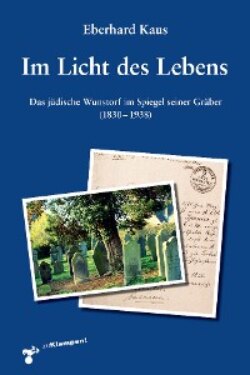

Читать книгу Im Licht des Lebens - Eberhard Kaus - Страница 31

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Оглавление2. Tirza bat Ascher, eschet Mordechai, HOMEYER Nr. 5

H: 110 cm B: 45 cm T: 8,5 cm

Therese Ephraim (Spanier), geb. Prack (1752 bis 16.5.1833)

Nach den Angaben Meier Spaniers1 zu Marcus Ephraim Spanier (Nr. 8) und den entsprechenden Daten zu M. Ephraim im Familienbuch des Landrabbinats2 handelt es sich bei der Verstorbenen mit ziemlicher Sicherheit um dessen Ehefrau Therese, geb. Prack (Terse Anschel) aus Hastenbeck (heute ein Ortsteil von Hameln).

Marcus Ephraim, der am 24. Februar 1787 einen Schutzbrief erhielt, handelte u. a. mit alten Kleidern (Bericht des Stadtvogts Wolbrecht an das Kurfürstl. Staatsministerium v. 10.1.18063). Die Witwe Ephraim ist seit 1807 als Eigentümerin des Wohnhauses Nr. 12 belegt4.

1 SPANIER 1937, S. 195.

2 FB Wunstorf; vgl. HOMEYER, S. 124.

3 SJ.

4 KW 1810; neue Nummerierung ab 1822: Nr. 11 = Südstr. 2; GERCKE, S. 70.

Übersetzung

Hier ist begraben / eine angesehene Frau, die Krone / ihres Ehemannes und der Stolz ihrer Kinder (Spr 12 4; 31,10) und Kindes- / kinder; das ist die teure Frau (vgl. Spr 17,6) Tirza, / [5] Tochter des verehrten Herrn Ascher, Ehefrau des Mordechai. / Sie ging ein in ihre Ewigkeit (→F2) an Tag 5, dem 27. / Ijar (Donnerstag, 16.5.[1833]) und wurde begraben an Tag 6, / dem Rüsttag des Heiligen Schabbats im Jahre 593 n. kl. Z. (Freitag, [17.5.]1833) / Es sei ihre Seele eingebunden in das Bündel des Lebens! (→F4)

Z. 1–4: Im Unterschied zu Nr. 1 stellt die vorliegende Inschrift eher den Normalfall dar, wobei Therese Ephraim jedoch als »angesehene Frau« cheschuwa von chaschaw »zählen«, »rechnen«, also eine Frau, die »etwas zählt«) gesellschaftlich herausgehoben erscheint (vgl. zur männlichen Entsprechung WEINBERG, S. 87, s. v. choschuw bakohol [»angesehen in der Gemeinde«]). In traditioneller Form wird sie als vorbildliche Ehefrau, Mutter und Großmutter gepriesen.

Z. 4–5: Ihr jüdischer Name Tirza (Terse [bzw. Terze; so – in angelsächsischer Transkription Tertse – bei BEIDER, S. 581] ist eine aschkenasische bzw. jiddische Aussprachevariante) ist biblischen Ursprungs. Er betont die Schönheit der Trägerin (bzw. drückt den Wunsch der Eltern danach aus), wie dies auch bei beliebten außerhebräischen jüdischen Vornamen wie dem deutschen »Schönchen« oder dem romanischen »Bella« der Fall ist. »Schön bist du, meine Traute, wie Tirzah, stattlich wie Jeruschalajim«, heißt es im Hohenlied (6,4a; Übers.: M[ichael] Sachs, in: ZUNZ 1889, S. 687), d. h. es handelt sich ursprünglich um einen Städtenamen. Der hebräische Name lehnt sich – wie häufig zu beobachten – lautlich an den bürgerlichen Namen an. Therese gehört, wie Henriette oder Jeanette, zu den frühen »Assimilationsnamen« (vgl. die »Berliner Judenliste« v. 1812, abgedruckt bei BERING, S. 97 f.). Die Beliebtheit des Namens zu Beginn des 19. Jahrhunderts könnte durch die literarische Figur aus Goethes »Wilhelm Meister« (1795/96) beeinflusst sein (vgl. SEIBICKE 4, S. 218).

Z. 7–8: Typisch ist besonders für die älteren Inschriften die Hervorhebung des sinnfälligen Bezuges auf den Sabbat als den Ruhetag des Herrn. »Tag 6« (Freitag) hätte für die reine Datumsangabe völlig genügt.

Äußere Form: Karniesbogen, vertiefte Schrift.