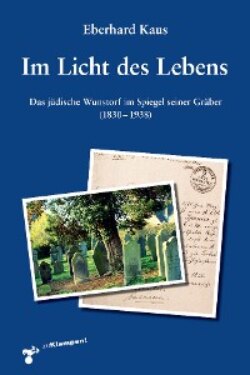

Читать книгу Im Licht des Lebens - Eberhard Kaus - Страница 32

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Оглавление3. Mosche ben Schmuel Jehoschua, HOMEYER Nr. 4

H: 116 cm B: 55 cm T: 8 cm

Moses Samuel Spanier (5.9.1787 bis 7.6.1834)

Der Seifensieder und Handelsmann Moses Samuel Spanier, ein Sohn des in Wunstorf geborenen Schutzjuden (seit 4.2.1787) und »Vorstehers der Judenschaft« Samuel Moses (Spanier) und seiner Frau Lea, geb. Heinemann (Nr. 4), aus Minden1, ist ein Großvater Meier Spaniers. Er übte in der Gemeinde das (Ehren-)Amt des Mohels (Beschneiders) aus2. Moses Spanier war mit der aus Hameln stammenden Henriette, geb. Cerf (Nr. 20), verheiratet.3

1 SJ: Bericht Wolbrechts an das Kurfürstl. Staatsministerium v. 10.1.1806.

2 SPANIER 1937, S. 200 f.; das dort angegebene Todesdatum, 14.8.1846, beruht auf Verwechslung mit seiner Tochter Hitzel (SL 1846/SLb Nr. 3).

3 SPANIER 1937, S. 199.

Übersetzung

Hier ist begraben / ein untadeliger und aufrechter Mann (Hi 1,1/1,8), der ging / auf den Wegen der Guten (Spr 2, 20) gegenüber seinen Freunden. / Das ist der angesehene Gelehrte Rabbi Mosche, Sohn des verehrten Herrn Schmuel / [5] Jehoschua. Er ging hin in seine Ewigkeit (→F2) am Tage / des Heiligen Schabbats, dem 29. Ijar / im Jahre 594 n. kl. Z. (Samstag, 7.6.1834) / Es sei seine Seele eingebunden in das Bündel des Lebens! (→F4)

Z. 1–3: Das Lob ist typisch für den Grabstein eines jüdischen Mannes, insofern es den Verstorbenen in Bezug zu Hiob als dem Muster eines »Gerechten« setzt. Die Forderung nach »Gerechtigkeit« (zedaka), die im Kern in der Erfüllung der Gebote besteht und die Wohltätigkeit miteinschließt (siehe zu Nr. 1), ist für die jüdische Religion zentral (LEWKOWITZ, Sp. 1024 f.).

Z. 4: Moses Samuel Spanier trägt – wie sein Bruder Abraham (Nr. 18) – das Titelkürzel nach Händler, S. 32, Abk. für (he-chacham ha-gadol rabbi), »der angesehene Gelehrte, Rabbi …«; der Verstorbene könnte demnach eine über das normale Maß der Gemeinde hinausgehende rabbinische Erziehung genossen haben. Die alternativen Auflösungen bei Hüttenmeister (AHebrG, S. 97 f.) sind z. T. weniger exklusiv. Auffällig bleibt allerdings die lediglich zweimalige Verwendung auf dem Wunstorfer Friedhof.

Z. 5: Bemerkenswert ist der zweite hebräische Vorname bei der Vatersangabe, der nicht dessen Vatersnamen entspricht, allerdings in engem Bezug zu diesem steht, war Jehoschua (Josua) doch Moses Nachfolger. Möglicherweise geht die Verwendung von Doppelnamen auf die seit dem 15. Jahrhundert belegte Sitte zurück, Kindern die Namen mehrerer Verwandter zu geben (ZUNZ 1837, S. 81; STERN in: BCh 1865, S. 411 f.) oder diente, was aufgrund des inhaltlichen Bezuges zum Vatersnamen hier wahrscheinlicher ist, ursprünglich der weiteren Unterscheidung der Person, zumal vor Einführung der Familiennamen; vgl. zu Doppelnamen jetzt: BEIDER, S. 8–11.

Äußere Form: Der Stein wird oben von einem breitrandigen, erhabenen, vertikal schraffierten und unten mit zwei Quasten versehenen Dreiecksgiebel abgeschlossen (vgl. Nr. 1), in dessen Mitte eine aufgehende Sonne zu sehen ist. Die Inschrift ist wie die ornamentalen Elemente erhaben ausgeführt. Darunter ist ein horizontal schraffierter Sockel angedeutet.

Die Darstellung lässt sich als »Tempel« oder »Zelt« (vgl. Ps 19,5 f.) deuten, wobei die Quasten den Tempelvorhang oder Zeltstricke andeuten könnten. Die aufgehende Sonne ist u. a. Symbol für Gottes Hilfe und Gerechtigkeit »am Morgen«, nach der als bedrückend erlebten Nacht (LAUBER 3.4.1). Die Darstellung des »Zeltes« könnte in Anspielung auf Ps 15,1–2 (»Wer darf, o Herr! in deinem Zelte wohnen? / Der Redlich wandelt, Recht ausübet; / vom Herzen Wahrheit redet.« Übers.: MENDELSSOHN 1788, S. 26) auf den Lohn der Gerechtigkeit des Verstorbenen verweisen (vgl. Grabinschrift Z. 1–3).