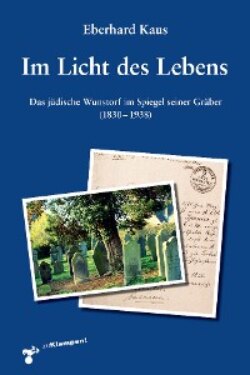

Читать книгу Im Licht des Lebens - Eberhard Kaus - Страница 34

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Оглавление5. Schenche eschet Meir, HOMEYER Nr. 2

H: 106 B: 45 cm T: 8,5 cm

Jeanette (Schönchen/Feile) Rosenberg, geb. Meyer (1771/1775 bis 13.6.1835)

Jeanette Rosenberg, geb. Meier (Isaak), aus Lügde (heute Krs. Lippe), war die Ehefrau des Geschäftsmanns Meier Marcus Rosenberg und Mutter des späteren Ziegeleiverwalters und (ersten jüdischen) Bürgervorstehers Aron Rosenberg (Nr. 59 und Nr. 60).

Zu ihrem Ehemann Meier (Meyer) Marcus schreibt Stadtvogt Wolbrecht:

Meyer Marcus, 36 Jahre alt, hier aus Wunstorf gebürtig, hat den Schutz seit dem 18ten Februar 1797, und ernähret sich vom Handel mit Ellenwaaren, jetzt aber von Lieferungen. […] Er hat einen Knecht namens Michael Joseph, und eine Magd namens Hanne Salomon. Von vorzüglich gutem Character ist der Schutzjude Meyer Marcus, und er besitzt ein nicht unbeträchtliches Vermögen. (Bericht Wolbrechts an das Kurfüstl. Staatsministerium v. 10.1.1806) 1

Meyer Marcus erwarb sich Wolbrecht zufolge zusammen mit Samuel Moses (siehe zu Nr. 4) und Aron Marcus (siehe zu Nr. 1) ein besonderes Verdienst um die Stadt Wunstorf, indem die drei Schutzjuden für die Fouragelieferung an die im Dezember 1805 in Wunstorf einquartierten russischen Soldaten sorgten, deren Ausbleiben Magistrat und Bürgerschaft in große Schwierigkeiten gebracht hätte.2 Seine finanzielle Situation verschlechterte sich gegen Ende seines Lebens (1825) erheblich, so dass er und seine Witwe wegen Armut von der Zahlung des Schutzgeldes befreit waren.3

1 SJ.

2 Ebd.

3 SJ 1.

Übersetzung

Hier ist begraben / eine tüchtige Frau, die Krone des Hauses (vgl. Spr 12,4), Frau Schenche, / Gattin des verehrten Herrn Meir. Sie ging ein in ihre Ewigkeit (→F2) am Tag / des Heiligen Schabbats, dem 16. Siwan (Samstag 13.6.[1835]), und wurde begraben tags darauf, an Tag 1, / [5] 595 n. kl. Z. (Sonntag, [14.6.] 1835) / Es sei ihre Seele eingebunden in das Bündel des Lebens! (→F4)

Kommentar

Z. 1–2a: Das knapp gehaltene Lob variiert eine gern zitierte Stelle aus den »Sprichwörtern« (12, 4): »Ein wackeres Weib ist die Krone ihres Mannes« eschet-chajil ateret ba'elah; Übers.: H[eymann] Arnheim in: ZUNZ 1889, S. 644), wobei »ihres Mannes«, eig.: »ihres Herrn« ba 'elah), durch »des Hauses« bajit) ersetzt ist, was weniger als Affront gegen den Ehepartner gemeint sein dürfte, sondern die Beziehung auf die ganze Familie (bajit meint schon in der Tora u. a. »Haus« im weiteren Sinn; so z. B. Gen 7,1) ausweitet. Das Substantiv chajil, das in dieser Wendung zur Kennzeichnung der Frau verwendet wird, bedeutet zunächst »Kraft«, »Stärke«, Begriffe, die man traditionell eher in einem männlichen Kontext verorten würde. Dass der Begriff zu einem festen Bestandteil des jüdischen Frauenlobs (»klassischer« Text: Spr 31, 10–31) geworden ist, hängt – neben der Bedeutungserweiterung (»Tüchtigkeit«, »Tugend«) – mit der traditionellen Arbeitsteilung zusammen, bei der der Ehemann sich dem Torastudium und Gemeindeaufgaben widmete, die Frau hingegen die materielle Existenz der Familie sicherte. »Als liebevoll handelnde Realistin steht die jüdische Frau ihrem nach geistigreligiöser Vollkommenheit strebenden Ehemann gegenüber.« (HERWEG, S. 97 f.)

Z. 2b–3: Auffallend ist das Fehlen der Vatersangabe sowie der von der Grabinschrift abweichende Vorname im Familienbuch des Landrabbinats (FB Wunstorf; vgl. HOMEYER, S. 123). Der Sterbebucheintrag ihres Sohnes Aron (SB Nr. 5/1894; s. zu Nr. 59) verrät ihren bürgerlichen Vornamen sowie den Geburtsnamen: Jeanette Meyer. Jeanette »war bereits im 17. und 18. Jahrhundert in Adelskreisen und beim aufstrebenden Bürgertum ein begehrter Name« (NAUMANN, S. 34, zitiert n. SEIBICKE 2, S. 535). Er ist einer der frühen »Assimilationsnamen« (s. zu Nr. 2, Z. 4) und, wohl bedingt durch die – großzügig betrachtet – lautliche Ähnlichkeit, eine häufige Entsprechung zu Scheinle oder Schenche/Scheinche/Schönche(n) (vgl. epidat [19.2.2018], z. B. zu FH LAUPHEIM und FH PR. OLDENDORF). Schönchen, das bereits Anfang 1806 für sie belegt ist (Wolbrecht w. o.) scheint gegenüber ihrem Zweitnamen (?) Feile (»Veilchen«) von ihr bzw. ihrer Umgebung bevorzugt worden zu sein. Eine rituelle Namensänderung (schinnuj ha-schem, z. B. bei schwerer Erkrankung, siehe dazu RAPPAPORT 1930b, Sp. 211 f.) dürfte nicht vorgelegen haben, da der Name Schönchen vor und nach dem Eintrag Feile im Familienbuch des Landrabbinats für die Verstorbene belegt ist.

Z. 3–4: Graphisch fallen die breitgezogenen Endbuchstaben auf, die helfen, die Zeile bis zum Ende auszufüllen. Vgl. auch die Nr. 6, 9, 17, 30, 36, 58, 60.

Äußere Form: Vgl. Nr. 2.