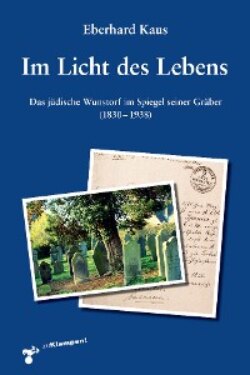

Читать книгу Im Licht des Lebens - Eberhard Kaus - Страница 33

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Оглавление4. Lea eschet Schmuel Jehoschua, HOMEYER Nr. 3

H: 102 cm B: 42,5 cm T: 8,5 cm

Lea Spanier, geb. Heinemann (1767 bis 11.12.1834)

Lea Spanier, geb. Heinemann, stammt aus Minden und war die Ehefrau von Meier Spaniers Urgroßvater Samuel Moses Spanier (*1756).1

Zu ihrem Mann schreibt Stadtvogt Wolbrecht:

Samuel Moses, Vorsteher der Judenschaft, ein sehr braver Mann, ist 46 Jahre alt, hier aus Wunstorf gebürtig, hat seit dem 4. Februar 1787 den landesherrlichen Schutz, und handelt mit rohem Leder und ist Haupt-Collecteur der Hannöverschen Lotterie. […] Er ist Vater von sieben noch lebenden Kindern […] und er hat seine Mutter Pessie Levi, 70 Jahre alt bey sich, die er ernähret.

Der Schutzjude Samuel Moses ist seiner Rechtschaffenheit wegen allgemein bekannt, und da er ein ansehnliches Vermögen besitzt, so ist er eine Stütze der ärmeren hiesigen Einwohner. (Bericht des Stadtvogts Wolbrecht an das Kurfürstl. Staatsministerium v. 10.1.1806).2

Samuel Moses war einer der drei Schutzjuden, denen während der Einquartierung russischer Soldaten (im Dezember 18053) die Lieferung der Futtermittel übertragen worden war, was Wolbrecht zufolge die Stadt vor großen Problemen bewahrte.4

Die in Wolbrechts Bericht erwähnte Schwiegermutter Lea Spaniers, Pessie Levi, ist nicht identisch mit der unter Nr. 1 aufgeführten gleichnamigen Ehefrau Simon Arons. Es handelt sich nach Meier Spanier vielmehr um Betty Rosa Levy aus Stolzenau.5

1 SPG, S. 1 f.

2 SJ.

3 OHLENDORF, S. 120.

4 SJ; vgl. zu Nr. 5.

5 SPG, S. 1.

Übersetzung

Hier ist begraben / die bescheidene Frau Lea, Ehefrau des verehrten / Schmuel Jehoschua. Sie ging ein in ihre Ewigkeit (→F2) / an Tag 5, dem 9. Kislew (Donnerstag, 11.12.1834) und wurde begraben an Tag 6, / [5] dem Rüsttag des Heiligen Schabbat, Wochenabschnitt Wajeze (»Da ging (Jakob) weg«), 595 n. kl. Z. (Freitag, [12.12.] 1834) / Es sei ihre Seele eingebunden in das Bündel des Lebens! (→F4)

Kommentar

Z. 2: Das Attribut »bescheiden« zenu 'a), das Lea Spanier in der Lobrede zugewiesen wird, passt auch zur Grabinschrift, ist es doch die einzige Eigenschaft, mit der die Ehefrau Samuel Moses Spaniers charakterisiert wird.

»Kommt Hochmuth, kommt Schmach, bei Bescheidenen zenu 'im] ist Weisheit« (Übers.: PHILIPPSON 1854, S. 407), heißt es in den »Sprichwörtern« (11,2). Das Adjektiv zanu 'a (fem.: zenu'a), das auch mit »fromm« oder »züchtig« wiedergegeben werden kann, hat eine soziale und eine religiöse Dimension. Letztere steht in enger Beziehung zur Gottesfurcht, einem entscheidenden Aspekt der Weisheit im Sinne der biblischen »Weisheitsliteratur«, zu der u. a. die »Sprichwörter« gehören (vgl. u. a. KRAUSS). Die soziale Bedeutung zeigt sich u. a. darin, dass das Adjektiv in den Inschriften des Wunstorfer Friedhofs allein auf Frauen angewendet wird, ein Befund der sich – von geringen Ausnahmen abgesehen – auch anderenorts bestätigt; so ergibt die Suche in der Datenbank epidat (18.2.2018) für den FH KÖNIGSTRASSE in Hamburg-Altona 153 Mal die weibliche Form, dagegen nur neunmal die männliche. Die Entwicklung zu einem frauenspezifischen Attribut zeigt sich schon in rabbinischen Texten, wo die Bedeutung »züchtig« (»sittsam«, »anständig«) vorherrschend wird. »In der von Männern verfaßten Moralliteratur waren dies Werte, die in erster Linie den Lebenswandel von Frauen betrafen.« (BROCKE/MÜLLER, S. 75). Die in der Betonung der »Bescheidenheit« bzw. »Zucht« zum Ausdruck kommende Haltung zeigt sich auch im Weglassen der Vatersangabe.

Lea zählt wie die Namen der übrigen »Erzmütter« Sara, Rebekka (Riwka) und Rachel zu den wenigen aschkenasischen Frauennamen) hebräischen Ursprungs. Zur Bevorzugung umgebungssprachlicher Namen bei Frauen siehe den Kommentar zu Nr. 2, Z. 4.

Z. 3a: Zu den beiden hebräischen Vornamen siehe den Kommentar zu Nr. 3, Z. 4.

Z. 3b–5: Beim Sterbedatum fällt neben dem sinnfälligen Sabbatbezug (Ruhetag!) die Angabe des Wochenabschnitts parascha, in der Inschrift abgekürzt: ) auf, also des Tora-Textes, der für die aktuelle Woche und die Sabbatlesung vorgesehen ist und nach seinem ersten Wort benannt wird. Die Anführung der Perikope (Gen 28, 10–22) verweist auf die Frömmigkeit der Verstorbenen (und ihrer Hinterbliebenen) sowie ihr Eingebundensein in das religiöse Leben der Gemeinde. Im verbreiteten Kommentar Raschis heißt es zur Stelle u. a.:

Jakob ging nach Charan, wozu wird noch seines Auszuges besonders gedacht? Dies lehrt, dass der Wegzug eines Edlen aus seinem Orte eine bemerkbare Lücke daselbst zurücklässt, denn solange der Fromme in der Stadt weilt, ist er ihr Glanz, ihre Zierde und ihr Stolz. (Übers.: DESSAUER, S. 72)

Der Bezug zum »Weggang« der Verstorbenen ist offensichtlich.

Äußere Form: Vgl. Nr. 2.