Читать книгу Das Zeitalter der Extreme - Eric Hobsbawm - Страница 29

1

ОглавлениеAngenommen, der Erste Weltkrieg wäre lediglich ein zwar katastrophaler, aber nur temporärer Bruch in einer sonst stabilen Wirtschaft und Zivilisation gewesen: In diesem Fall hätte sich die Wirtschaft nach Beseitigung der Kriegsschäden wieder normalisiert und wäre ganz einfach wieder zur Tagesordnung geschritten. So wie beispielsweise Japan 1923 die 300000 Toten eines Erdbebens begrub, die Trümmer aufräumte (die zwei bis drei Millionen Obdachlose hinterlassen hatten) und eine Stadt wieder genauso aufbaute, wie sie zuvor gewesen war – nur diesmal ein wenig erdbebensicherer. Wie hätte die Zwischenkriegsgesellschaft unter diesen Umständen ausgesehen? Wir wissen es nicht, und es wäre auch sinnlos, über etwas zu spekulieren, das nicht geschehen ist und mit ziemlicher Sicherheit so auch nicht hatte geschehen können. Trotzdem ist diese Frage nicht völlig sinnlos, denn sie hilft uns, die tiefgreifenden Auswirkungen des Zusammenbruchs der Weltwirtschaft zwischen den Kriegen auf die Geschichte des 20. Jahrhunderts zu verstehen.

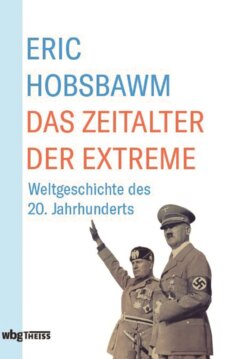

Ohne diesen Zusammenbruch hätte es mit Sicherheit keinen Hitler und mit ziemlicher Sicherheit auch keinen Roosevelt gegeben. Es wäre auch äußerst unwahrscheinlich gewesen, daß das sowjetische System in diesem Fall als ernsthafter wirtschaftlicher Rivale und als Alternative zum Weltkapitalismus angesehen worden wäre. Auch die Konsequenzen der Wirtschaftskrise in der außereuropäischen oder nichtwestlichen Welt, auf die wir später zurückkommen, waren offensichtlich tiefgreifend. Kurzum, die Welt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wäre nicht zu verstehen, sähe man nicht die Auswirkungen des wirtschaftlichen Zusammenbruchs. Sie sollen Thema dieses Kapitels sein.

Der Erste Weltkrieg hatte nur Teile und vor allem europäische Gebiete der Alten Welt verwüstet. Die Weltrevolution, dramatischster Aspekt des Zusammenbruchs der bürgerlichen Zivilisation des 19. Jahrhunderts, breitete sich bereits viel weiter aus: von Mexiko bis China und, in Gestalt von kolonialen Befreiungsbewegungen, vom Maghreb bis nach Indonesien. Aber es wäre noch immer ein leichtes gewesen, Regionen auf dem Globus zu finden, deren Bewohner von beiden unberührt geblieben waren, darunter besonders die Vereinigten Staaten von Amerika und weite Teile im subsaharischen Kolonialafrika. Der Zusammenbruch, der dem Ersten Weltkrieg folgte, sollte sich hingegen über die ganze Welt ausbreiten; zumindest überall dorthin, wo Männer und Frauen mit marktwirtschaftlichen Transaktionen beschäftigt oder von ihnen abhängig waren. Und die stolzen USA waren nun ganz und gar kein sicherer Hafen vor den Konvulsionen der weniger glücklichen Kontinente, sondern wurden zum Epizentrum des größten globalen Erdbebens, das jemals auf der wirtschaftsgeschichtlichen Richterskala gemessen wurde: die Große Wirtschaftskrise der Zwischenkriegsjahre. Die kapitalistische Weltwirtschaft schien zwischen den Kriegen völlig zusammenzubrechen. Und niemand wußte, wie sie sich wieder erholen könnte.

Die Operationen einer kapitalistischen Wirtschaft laufen niemals sanft ab, und Fluktuationen von unterschiedlicher Dauer und bisweilen großer Heftigkeit sind integraler Bestandteil dieser Methode, die Angelegenheiten der Welt zu regeln. Der sogenannte »Konjunkturzyklus« von Aufschwung und Depression war schon im 19. Jahrhundert Unternehmern aller Couleur vertraut, wobei man davon ausging, daß er sich in Variationen, aber regelmäßig alle sieben bis elf Jahre wiederholen würde. Erstmals Ende des 19. Jahrhunderts, als man auf die unerwarteten Peripetien der vorangegangenen Jahrzehnte zurückblicken konnte, begann man auch auf eine etwas längere Periodizität aufmerksam zu werden: auf einen spektakulären und alle Rekorde brechenden weltweiten Boom zwischen etwa 1850 und den frühen 1870er Jahren, auf den ungefähr zwanzig Jahre wirtschaftlicher Verunsicherung gefolgt waren (Wirtschaftsexperten sprachen schon damals etwas irreführend von einer »Großen Depression«), bevor wieder eine weltwirtschaftliche Jahrhundertwelle losbrach (siehe Die Blütezeit des Kapitals; Das imperiale Zeitalter). In den frühen zwanziger Jahren entdeckte dann der russische Ökonom N. D. Kondratjew, eines der frühen Opfer Stalins, ein seit dem späten 18. Jahrhundert sichtbar gewordenes ökonomisches Entwicklungsmuster aus einer Serie von »langen Wellen«, die zwischen fünfzig bis sechzig Jahren andauerten. Doch er war genausowenig wie irgendein anderer in der Lage, eine zufriedenstellende Erklärung für diese Bewegungen zu finden, weshalb skeptische Statistiker ihre Existenz auch schlichtweg abstreiten sollten. Unter seinem Namen tauchen sie seither als allgemein gebräuchlicher Begriff in der Fachliteratur auf. Übrigens war Kondratjew damals zu dem Schluß gekommen, daß die lange Welle der Weltwirtschaft vor ihrer Flaute stand.1 Er sollte recht behalten.

In der Vergangenheit hatten Unternehmer und Ökonomen Wellen und Zyklen, ob lang, kurz oder mittelfristig, genauso akzeptiert, wie sich Bauern in das Wetter fügen, wo es auch auf und ab geht. Gegen sie war man machtlos: Sie boten Chancen oder schufen Probleme, sie konnten Individuen oder Industrien zu Goldgruben machen oder in den Bankrott führen. Doch nur Sozialisten glaubten mit Karl Marx, daß Zyklen Teil des kapitalistischen Prozesses seien, der innere und am Ende unüberwindliche Widersprüche erzeugte, und waren daher davon überzeugt, daß diese Zyklen die Existenz des Wirtschaftssystems an sich gefährden würden. Doch wie konnte man bezweifeln, daß der Fortschritt und das enorme Wachstum der Weltwirtschaft andauern würden wie nun seit mehr als einem Jahrhundert, unterbrochen höchstens von den plötzlichen und kurzfristigen Katastrophen der zyklischen Tiefs? Völlig anders an dieser neuen Situation war jedoch, daß die Fluktuationen des Kapitalismus zum wahrscheinlich ersten und bis dahin auch einzigen Mal in seiner Geschichte das System wirklich von Grund auf zu gefährden schienen. Und hinzu kam, daß der säkulare Anstieg der Kurve in vielen wichtigen Aspekten abzufallen drohte.

Die Geschichte der Weltwirtschaft seit der industriellen Revolution ist die Geschichte eines immer schnelleren technologischen Fortschritts, eines ständigen, wenn auch ungleichen Wirtschaftswachstums und einer zunehmenden »Globalisierung« – also die Geschichte einer zunehmend komplizierten und weltweiten Arbeitsteilung; und eines immer dichter werdenden Netzwerks aus Güterströmen und Tauschbeziehungen, das jeden einzelnen Bereich der Weltwirtschaft zu einem globalen System verband. Sogar im Zeitalter der Katastrophe schritt der technische Fortschritt voran, ja er wurde sogar noch beschleunigt; er transformierte das Zeitalter der Weltkriege und wurde umgekehrt selbst von diesem transformiert. Obwohl Katastrophen die entscheidende ökonomische Erfahrung im Leben der meisten Menschen dieses Zeitalters bildeten – Katastrophen, die schließlich in der Weltwirtschaftskrise von 1929–33 kulminieren sollten –, war das Wirtschaftswachstum während dieser Jahrzehnte dennoch nicht zum Stillstand gekommen. Es hatte sich einfach nur verlangsamt. Im größten und reichsten Wirtschaftssystem dieser Zeit, in den USA, lag die durchschnittliche Wachstumsrate des Bruttosozialprodukts pro Kopf zwischen 1913 und 1938 bei nur bescheidenen 0,8 Prozent jährlich. Die weltweite Industrieproduktion wuchs um über 80 Prozent in den fünfundzwanzig Jahren nach 1913, das heißt um nur halb soviel wie im vorangegangenen Vierteljahrhundert.2 Wir werden aber noch sehen (siehe Neuntes Kapitel), daß der Kontrast zu den Jahren nach 1945 sogar noch spektakulärer sein wird. Doch wenn ein Marsmensch diese Kurve der ökonomischen Bewegungen aus ausreichender Höhe betrachtet hätte, so daß die Zacken der Fluktuationen, die die Menschen auf der Erde durchlebten, kaum mehr ins Auge fielen, dann hätte er/sie/es wohl den Schluß gezogen, daß die Weltwirtschaft ganz fraglos weiterhin expandierte.

Nur in einer Hinsicht traf dies eindeutig nicht zu: Die Globalisierung der Wirtschaft schien in den Zwischenkriegsjahren nicht weiter voranzukommen. Welchen Maßstab wir auch dafür ansetzen, die Integration der Weltwirtschaft stagnierte oder war sogar rückläufig. Die Vorkriegsjahre hatten die größte Massenmigrationswelle hervorgebracht, die es in der uns bekannten Geschichte bislang gegeben hatte; nun trockneten diese Ströme aus oder waren durch die Kriegsunterbrechungen und politische Restriktionen eingedämmt worden. In den letzten fünfzehn Jahren vor 1914 waren beinahe 15 Millionen Menschen an den Ufern der Vereinigten Staaten gelandet. In den nächsten fünfzehn Jahren verringerte sich dieser Strom auf fünfeinhalb Millionen; und in den dreißiger Jahren und während der Kriegszeit versiegte er beinahe völlig: Nur noch knapp eine dreiviertel Million Menschen erreichte die Vereinigten Staaten.3 Die iberische Migration, die sich in überwältigendem Maße nach Lateinamerika richtete, ging von eindreiviertel Millionen in der Zeit von 1911–20 auf weniger als eine Viertelmillion in den dreißiger Jahren zurück.4 Der Welthandel erholte sich zwar von den Unterbrechungen durch Krieg und Nachkriegskrise und konnte in den späten zwanziger Jahren auf etwas über den Stand von 1913 ansteigen, fiel dann aber während der Weltwirtschaftskrise wieder ab und hatte am Ende des Zeitalters der Katastrophe (1948) kein signifikant größeres Volumen als vor dem Ersten Weltkrieg.5 Zwischen den frühen 1890er Jahren und 1913 hatte er sich mehr als verdoppelt gehabt. Zwischen 1948 und 1971 sollte er sich verfünffachen. Diese Stagnation ist noch überraschender, wenn wir uns ins Gedächtnis rufen, daß der Erste Weltkrieg eine beachtliche Anzahl von neuen Staaten in Europa und im Nahen Osten hervorgebracht hat. Bei derart vielen Kilometern neuer Staatsgrenzen hätte man annehmen können, daß auch der zwischenstaatliche Handel automatisch zunehmen würde, da ja jene kommerziellen Transaktionen, die bislang innerhalb eines Staates stattgefunden hatten (also beispielsweise innerhalb von Österreich-Ungarn oder Rußland), nunmehr dem internationalen Handel zugerechnet wurden. (Welthandelsstatistiken umfassen nur den Handel, der über Grenzen hinweg betrieben wird.) Auch die tragische Flüchtlingsflut nach Krieg und Revolution, die bereits zu diesem Zeitpunkt schon Millionen umfaßte (siehe Elftes Kapitel), hätte prinzipiell die globale Migration vergrößern müssen. Während der Weltwirtschaftskrise schien sogar der internationale Kapitalstrom auszutrocknen. Zwischen 1927 und 1933 gingen die internationalen Kapitalanleihen um über 90 Prozent zurück (Hill, 1988, S. 87).

Warum diese Stagnation? Es wurden verschiedene Gründe dafür angegeben, darunter auch, daß die größte aller Volkswirtschaften in der Welt, die USA, effektiv autark zu werden begann, einmal abgesehen von einem Teil ihrer Rohstoffversorgung (aber sie war noch nie besonders vom Außenhandel abhängig gewesen). Doch dieser Trend sollte sich auch in Staaten zeigen, die bislang stark vom Handel abhängig gewesen waren, wie Großbritannien und Skandinavien. Zeitzeugen konzentrierten sich allerdings eher und zu Recht auf einen anderen alarmierenden Umstand: Jeder Staat wollte nun alles tun, um seine Wirtschaft gegen die Bedrohungen von außen zu schützen, also gegen eine Weltwirtschaft, die ersichtlich in große Schwierigkeiten geraten war.

Unternehmer hatten genauso wie Regierungen ursprünglich gehofft, daß die Weltwirtschaft nach der temporären Unterbrechung durch den Weltkrieg irgendwie wieder zu den glücklichen Zeiten der Jahre vor 1914 zurückkehren würde, also in den von ihnen als »normal« empfundenen Zustand. Und in der Tat sah der unmittelbare Nachkriegsboom vielversprechend aus, zumindest in den Staaten, die nicht von Revolution und Bürgerkrieg zerstört worden waren – obwohl Unternehmer wie Regierungen besorgt vor der enorm gewachsenen Macht der Arbeiterschaft und ihrer Gewerkschaften standen, die mit großer Wahrscheinlichkeit durch höhere Löhne und kürzere Arbeitszeiten die Produktionskosten in die Höhe treiben würde. Aber die Wiederanpassung erwies sich schwieriger als erwartet. 1920 brachen Boom und Preise zusammen, was nicht nur die Macht der Arbeiterschaft unterminierte (die Arbeitslosenrate in Großbritannien fiel niemals wieder unter 10 Prozent, und während der kommenden zwölf Jahre sollten die Gewerkschaften die Hälfte ihrer Mitglieder verlieren), sondern die Lage tatsächlich zugunsten der Arbeitgeber umschwenken sollte. Doch die Hochkonjunktur ließ auf sich warten.

Die angelsächsische Welt, die Neutralen der Kriegszeit und Japan taten alles Mögliche, um eine Deflation durchzuführen, um also ihre Ökonomien zu den alten und festen Prinzipien der Währungsstabilität zurückzuführen, garantiert durch solide Finanzierungen und durch einen Goldstandard, der dem Druck des Krieges nicht hatte standhalten können. Zwischen 1922 und 1926 sollte ihnen das auch tatsächlich mehr oder weniger gelingen. Doch die große, durch Niederlage und Revolution geschwächte Zone von Deutschland im Westen bis Sowjetrußland im Osten sah sich einem spektakulären Zusammenbruch der monetären Systeme ausgesetzt, vergleichbar nur dem in einem Teil der postkommunistischen Welt nach 1989. Im Extremfall, wie in Deutschland 1923, wurde die Währungseinheit auf das Millionstel einer Million ihres Werts von 1913 reduziert, was praktisch bedeutete, daß der Geldwert bei Null angekommen war. Selbst in weniger extremen Fällen waren die Konsequenzen drastisch. Der Großvater des Autors, dessen Versicherungspolice während der österreichischen Inflation fällig geworden war6, erzählte gern die Geschichte, wie er die große Summe in abgewerteter Währung abhob und feststellte, daß sie gerade ausreichte, um sich in seinem Stammcafé ein Getränk bestellen zu können.

Kurz und gut, private Ersparnisse verschwanden völlig und hinterließen ein fast vollständiges Vakuum im Betriebskapital der Unternehmen – womit auch recht gut erklärt ist, weshalb sich die deutsche Wirtschaft in den folgenden Jahren so massiv auf Auslandsanleihen stützte und weshalb Deutschland bei Beginn der Weltwirtschaftskrise auch so besonders verwundbar gewesen war. Die Lage in der Sowjetunion war kaum besser, obgleich die Auslöschung sämtlicher privater Sparguthaben dort weder die gleichen wirtschaftlichen noch die gleichen politischen Folgen haben konnte. Als die große Inflation 1922–23 unter Kontrolle gebracht wurde – im wesentlichen durch Regierungsentscheidungen, Papiergeld nicht mehr in unbegrenzter Menge zu drucken und die Währungseinheiten zu ändern –, war es aus mit den Deutschen, die sich auf feste Einkommen und Ersparnisse verlassen hatten, obwohl in Polen, Ungarn und Österreich zumindest ein kleiner Teil des Geldwerts noch gerettet werden konnte. Welchen traumatischen Effekt dies auf die regionalen bürgerlichen und kleinbürgerlichen Schichten haben mußte, ist leicht vorstellbar. Die Inflation machte Mitteleuropa für den Faschismus reif. Denn Verfahren, um die Bevölkerung an lange Perioden pathologischer Inflationen zu gewöhnen (beispielsweise durch die »Indexierung« von Löhnen und anderen Einkommen – dieser Begriff tauchte erstmals um 1960 auf), wurden erst nach dem Zweiten Weltkrieg entdeckt.7

1924 waren diese Nachkriegsorkane dann abgeflaut, und es schien wieder möglich, zur »Normalität« zurückzukehren, wie es ein amerikanischer Präsident genannt hatte. Und in der Tat ging es mit der Weltwirtschaft wieder aufwärts, obwohl es bei Rohstoff- und Nahrungsmittelproduzenten, darunter besonders den nordamerikanischen Farmern, Probleme gab, da die betreffenden Preise nach einer kurzen Erholungsphase wieder zu sinken begannen. Die »wilden zwanziger Jahre« waren auf den Farmen der USA kein Goldenes Zeitalter. Und im größten Teil Westeuropas blieb die Arbeitslosigkeit erstaunlich und nach den Vorkriegsvorstellungen auch pathologisch hoch. Man bedenke, daß sie in Großbritannien, Deutschland und Schweden sogar während des Booms in den zwanziger Jahren (1924–29) bei durchschnittlich 10 bis 12 Prozent lag (sogar bei 17 bis 18 Prozent in Dänemark und Norwegen).8 Nur die Wirtschaft der USA stand mit einer durchschnittlichen Arbeitslosenrate von 4 Prozent wirklich unter Volldampf. Dennoch waren beide Situationen Anzeichen von ernstzunehmenden wirtschaftlichen Schwächen. Das Absacken der Rohstoffpreise (deren weiterer Abfall durch die Lagerung immer größerer Vorräte verhindert werden sollte) demonstrierte einfach, daß die Nachfrage mit der Produktivität nicht mehr Schritt halten konnte. Und auch die Tatsache, daß der Boom zu großen Teilen durch den enormen Fluß an internationalem Kapital angeheizt wurde, der in jenen Jahren kreuz und quer durch die industrialisierte Welt und vor allem nach Deutschland strömte, sollte nicht in Vergessenheit geraten. Allein dieses Land, das 1928 etwa die Hälfte des weltweiten Kapitalexports erhielt, hatte sich mit 20000 bis 30000 Milliarden Mark verschuldet, die Hälfte davon wahrscheinlich zu kurzfristigen Bedingungen.9 Wieder machte das die deutsche Wirtschaft äußerst verwundbar, wie sich ja auch zeigen sollte, als das amerikanische Geld nach 1929 abgezogen wurde.

Wenige Jahre später konnte es dann kaum mehr jemanden überraschen, daß die Weltwirtschaft wieder in Schwierigkeiten war – mit Ausnahme der optimistischen Bürger in den Kleinstädten Amerikas, die der westlichen Welt damals durch den Helden Babbitt aus der Feder des amerikanischen Schriftstellers Sinclair Lewis (1922) bekannt gemacht worden waren. Die Kommunistische Internationale hatte auf dem Höhepunkt des Booms eine neue ökonomische Krise vorhergesagt, von der sie – oder zumindest ihre Sprecher – erwartete oder zu glauben vorgab, daß sie eine neue Runde von Revolutionen einläuten würde. Die Krise, die tatsächlich ausbrach, führte in kürzester Zeit in die entgegengesetzte Richtung. Doch niemand, wahrscheinlich nicht einmal die Revolutionäre in ihren optimistischsten Augenblicken, hatten eine so weltweite und tiefgreifende Krise erwartet. Sogar Nichthistoriker wissen, daß sie mit dem New Yorker Börsenkrach am 29. Oktober 1929 begann und die kapitalistische Weltwirtschaft fast zum Zusammenbruch zu bringen schien. Wo gab es einen Ausweg aus dem Teufelskreis, in dem jede Abwärtsbewegung der wirtschaftlichen Indizes einen noch steileren Absturz zur Folge hatte (abgesehen von der Arbeitslosenrate, die sich in immer astronomischere Höhen schraubte)?

Wie die ausgezeichneten Experten des Völkerbundes, von denen niemand viel Notiz zu nehmen schien, vorhergesagt hatten, sollte sich die dramatische Rezession der nordamerikanischen Industriewirtschaft bald schon auf das zweite industrielle Kerngebiet ausweiten: auf Deutschland.10 Die Industrieproduktion der USA fiel zwischen 1929 und 1931 um etwa ein Drittel, die deutsche Produktion gleichzeitig in etwa dem gleichen Maße; aber dies sind glättende Durchschnittswerte. Der große amerikanische Elektrokonzern Westinghouse büßte zwischen 1929 und 1933 zwei Drittel seines Absatzes ein, und seine Nettoeinnahmen fielen in nur zwei Jahren um 76 Prozent.11 Die Krise legte auch die Nahrungsmittel- und Rohstoffproduktion lahm. Die Preise für Tee und Weizen fielen um zwei Drittel, der Preis für Rohseide um drei Viertel. Das warf all jene Staaten zu Boden, deren internationaler Handel von einigen wenigen Grundstoffen abhängig war – um hier nur die Staaten zu nennen, die 1931 vom Völkerbund aufgeführt wurden: Argentinien, Australien, die Balkanstaaten, Bolivien, Brasilien, die malaiischen Kolonien der Briten, Kanada, Chile, Kolumbien, Kuba, Ägypten, Ecuador, Finnland, Ungarn, Indien, Mexiko, Niederländisch-Indien (das heutige Indonesien), Neuseeland, Paraguay, Peru, Uruguay und Venezuela. Kurzum, die Depression wurde im buchstäblichen Sinne global.

Auch die Volkswirtschaften von Österreich, der Tschechoslowakei, von Griechenland, Japan, Polen und Großbritannien, wie immer äußerst empfindlich gegen die seismischen Schockwellen aus dem Westen (oder Osten), wurden erschüttert. Die japanische Seidenindustrie hatte ihre Produktion innerhalb von fünfzehn Jahren verdreifacht, um den großen und wachsenden US-Markt für Seidenstrümpfe zu beliefern; nun verschwand dieser wieder, zumindest einige Zeit lang – und damit auch der Markt für jene 90 Prozent der japanischen Seide, die nach Amerika gingen. Mittlerweile war auch der Preis für Reis, das andere landwirtschaftliche Hauptprodukt Japans, gefallen; aber nicht nur dort, sondern in allen großen reisproduzierenden Gebieten Süd- und Ostasiens. Da der Weizenpreis jedoch noch tiefer gefallen war als der Preis für Reis – Weizen also billiger geworden war –, sollen viele Asiaten von einem Produkt zum anderen übergewechselt sein. Wenn es eine solche Hochkonjunktur im Geschäft mit Nudeln und Chapattis gab, so mußte sie die Situation der reisexportierenden Staaten, wie Birma, Französisch-Indochina und Siam (heute Thailand), noch verschlechtern.12 Die Bauern versuchten natürlich, mit dem Anbau und Verkauf von mehr Getreide den Preisverfall aufzufangen, was die Preise schließlich nur noch weiter absinken ließ.

Für Bauern, die vom Markt und vor allem vom Exportmarkt abhängig waren, bedeutete das den Ruin, es sei denn, sie konnten sich auf die letzte ihnen verbleibende Bastion zurückziehen – auf die Produktion nur für den eigenen Bedarf. In großen Teilen der abhängigen Welt war das auch noch möglich, und somit war vielen Afrikanern, Süd- und Ostasiaten und Lateinamerikanern, die noch immer Bauern waren, eine gewisse Sicherheit gegeben. Brasilien z.B. wurde zum Inbegriff für Vergeudung im Kapitalismus und das eigentliche Ausmaß der Depression: Kaffeeplantagenbesitzer versuchten verzweifelt die Krise zu verhindern, indem sie die Lokomotiven ihrer Eisenbahnen mit Kaffee anstelle von Kohle beheizten. (Zwischen zwei Drittel und drei Viertel des auf dem Weltmarkt angebotenen Kaffees stammten aus diesem Land.) Dennoch war die Weltwirtschaftskrise für die vorwiegend ländliche Bevölkerung Brasiliens noch immer weit erträglicher als die ökonomischen Katastrophen der achtziger Jahre. Man bedenke übrigens, daß die Hoffnungen der armen Leute auf das, was sie von der Wirtschaft erwarten konnten, noch äußerst bescheiden gewesen waren.

Dennoch: Selbst unter den Bauern in den Kolonialgebieten forderte die Krise Opfer, wie am Beispiel der Goldküste (heute Ghana) zu sehen war, wo der Exportmarkt für Kakao, den die Bauern anbauten, ins Bodenlose gefallen war und als Konsequenz daraus der Import von Zucker, Mehl, Dosenfisch und Reis um zwei Drittel fiel; der Import von Gin fiel übrigens um 98 Prozent.13

Wer keine Kontrolle über die Produktionsmittel hatte oder keinen Zugang zu ihnen (außer sie gehörten einer bäuerlichen Familie an), also Männer und Frauen, die in Lohnarbeit standen, erlebte die Krise hauptsächlich als eine in Ausmaß und Dauer bislang unvorstellbare und niemals erwartete Arbeitslosigkeit. Zur schlimmsten Zeit (1932–33) hatten 22–23 Prozent der britischen und belgischen Arbeiter, 24 Prozent der schwedischen, 27 Prozent der nordamerikanischen, 29 Prozent der österreichischen, 31 Prozent der norwegischen, 32 Prozent der dänischen und sogar 44 Prozent der deutschen keine Arbeit. Bezeichnend ist auch, daß sogar der Aufschwung nach 1933 die Arbeitslosigkeit auf durchschnittlich nur 16–17 Prozent in Großbritannien und Schweden und auf 20 Prozent im restlichen Skandinavien, in Österreich und in den USA verringern konnte. Der einzige westliche Staat, dem es zwischen 1933 und 1938 gelang, die Arbeitslosigkeit zu überwinden, war Nazideutschland.14 Eine derartige Wirtschaftskatastrophe hatte niemand aus der arbeitenden Bevölkerung je zuvor erlebt.

Was die Lage noch dramatischer machte, war die Tatsache, daß es, an den Standards des späten 20. Jahrhunderts gemessen, nur eine äußerst dürftige staatliche Vorsorge bei Sozialleistungen gab, also auch keine Arbeitslosenversicherung, vor allem nicht gegen Langzeitarbeitslosigkeit. In den USA gab es praktisch überhaupt keine. Ebendeshalb war die soziale Sicherheit für Arbeiter immer so lebenswichtig gewesen: Sie brauchten Schutz gegen die schrecklichen Ungewißheiten der Lohnarbeit (Lohnkürzungen, Krankheit, Unfall) und gegen die schreckliche Gewißheit, im Alter ohne Einkommen zu sein. Deshalb träumten die Arbeitereltern auch immer davon, ihren Kindern zu zwar bescheiden entlohnten, aber gesicherten Stellungen mit Rentenansprüchen zu verhelfen. Sogar in Großbritannien – wo vor der Krise die weitreichendsten Vorkehrungen für Arbeitslosenversicherungen getroffen worden waren – kamen weniger als 60 Prozent der Arbeiterschaft in ihren Genuß, und auch sie nur, weil sich Großbritannien bereits seit 1920 an Massenarbeitslosigkeit anzupassen gelernt hatte. In den anderen Staaten Europas lag der Prozentsatz der Arbeiterschaft mit Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung bei null bis 25 Prozent (abgesehen von Deutschland, wo es über 40 Prozent waren).15 Man war wohl an das Auf und Ab des Arbeitsmarktes oder an zeitweise zyklische Arbeitslosigkeit gewöhnt. Doch wie verzweifelt war die Lage, sobald kein Job mehr in Sicht war, die kläglichen Ersparnisse aufgebraucht waren und der Kaufmann an der Ecke nicht mehr anschreiben ließ.

Das erklärt die zentrale und traumatische Bedeutung der Massenarbeitslosigkeit der Weltwirtschaftskrise für die Politik der Industriestaaten. Denn für die Masse ihrer Bevölkerung hieß die Weltwirtschaftskrise in erster Linie: keine Arbeit. Was konnte es sie schon angehen, daß Wirtschaftshistoriker (und zwar durchaus logisch) darauf verwiesen, daß die Mehrheit der jeweiligen nationalen Arbeiterschaft sogar in den schlimmsten Zeiten Beschäftigung hatte und daß sie während der Zwischenkriegsjahre sogar wesentlich besser lebte als zuvor – weil die Preise fielen und in den schlimmsten Depressionsjahren die Preise für Lebensmittel noch schneller als alle anderen. Das Bild, das jene Jahre prägte, waren Suppenküchen und arbeitslose »Hungermarschierer« aus Siedlungen, in denen die Schornsteine nicht mehr rauchten, und aus Industrienzentren, wo weder Stahl noch Schiffe fabriziert wurden: Demonstranten, die in die Hauptstädte zogen, um jene anzuklagen, die sie für ihre Lage verantwortlich machten. Und die Politiker konnten nicht die Augen davor verschließen, daß 85 Prozent der Mitglieder der Kommunistischen Partei Deutschlands arbeitslos waren – während der Krise hatte diese Partei beinahe soviel Zulauf wie die Nationalsozialisten und in den letzten Monaten vor Hitlers Machtübernahme sogar mehr als diese. Arbeitslosigkeit wurde, nicht überraschend, als tiefe und potentiell tödliche Wunde im Körper der Gesellschaft empfunden. »Abgesehen von Krieg«, schrieb ein Leitartikler der Londoner Times mitten im Zweiten Weltkrieg, »war Arbeitslosigkeit die meistverbreitete, heimtückischste und zersetzendste Seuche unserer Generation: die typische Zivilisationskrankheit der westlichen Gesellschaft unserer Zeit.«16 Niemals zuvor in der Geschichte der Industrialisierung hätte ein solcher Satz geschrieben werden können. Er sagt mehr über die Nachkriegspolitik der westlichen Regierungen aus als langwierige Archivstudien.

Merkwürdigerweise war unter den Unternehmern, Ökonomen und Politikern das Gefühl von Katastrophe und Orientierungslosigkeit noch stärker ausgeprägt als unter den Massen. Massenarbeitslosigkeit und der Zusammenbruch der Agrarpreise hatten das Volk zwar hart getroffen, doch immer noch glaubte es, daß eine Lösung für diese unerwarteten Härten gefunden werden konnte – ob sie nun von der Linken oder Rechten gekommen wäre. Zumindest wurde das in dem Maße geglaubt, in dem arme Leute überhaupt darauf hoffen konnten, daß man sich um ihre bescheidenen Bedürfnisse kümmert. Doch gerade die Tatsache, daß der Rahmen des alten liberalen Wirtschaftssystems solche Lösungen nicht anbot, machte die Lage der wirtschaftlichen Entscheidungsträger so dramatisch. Sie waren davon überzeugt, daß sie einer unmittelbaren und vorübergehenden Krise nur begegnen könnten, indem sie die dauerhafte Basis für eine blühende Weltwirtschaft zerstörten. Zu einer Zeit, als das Welthandelsvolumen innerhalb von vier Jahren (1929–32) um 60 Prozent gefallen war, glaubten viele Staaten, daß sie immer noch höhere Barrieren errichten müßten, um ihre nationalen Märkte und Währungen gegen die weltwirtschaftlichen Orkane schützen zu können. Dabei wußten sie sehr wohl, daß sie damit gleichzeitig das weltweite System des multilateralen Handels demontieren würden, auf dem, wie sie glaubten, der Wohlstand der Welt beruhte. Der Grundpfeiler dieses Systems, der sogenannte »Meistbegünstigungsstatus«, tauchte in beinahe 60 Prozent der 510 Wirtschaftsverträge, die zwischen 1931 und 1939 geschlossen wurden, nicht mehr oder nur noch in eingeschränkter Form auf (Snyder, 1940).17

Die unmittelbaren politischen Konsequenzen dieser traumatischsten Periode in der Geschichte des Kapitalismus werden wir später betrachten. Ihre wichtigste langfristige Implikation kann jedoch mit einem Satz schon hier benannt werden: Die Weltwirtschaftskrise zerstörte den wirtschaftlichen Liberalismus für die Dauer eines halben Jahrhunderts. 1931–32 schufen Großbritannien, Kanada, das gesamte Skandinavien und die USA den Goldstandard ab, der bislang immer als Basis für einen stabilen internationalen Wechselkurs gegolten hatte; 1936 machten es ihnen dann sogar die leidenschaftlichsten Anhänger des Goldwerts, die Belgier, Holländer und schließlich sogar die Franzosen nach.18 Mit einem beinahe schon symbolischen Akt schuf Großbritannien 1931 auch den Freihandel ab, der für die Identität der britischen Wirtschaft seit den 1840er Jahren genauso bedeutend war wie die amerikanische Verfassung für die politische Identität der USA. Großbritanniens Rückzug von den Prinzipien des freien Handels in einem einzigen weltwirtschaftlichen System beschleunigte damals nur noch die Flucht in den nationalen Protektionismus. Genauer: Die Weltwirtschaftskrise zwang die westlichen Regierungen, ihre jeweilige Staatspolitik mehr an sozialen denn an wirtschaftlichen Überlegungen auszurichten. Denn die Gefahren, die die Unterlassung einer solchen Politik mit sich brachte, waren bedrohlich: eine Radikalisierung der Linken oder, wie sich in Deutschland und anderen Staaten zeigen sollte, der Rechten.

Also halfen die Regierungen auch der Landwirtschaft nicht mehr einfach nur durch Schutzzölle gegen die ausländische Konkurrenz – obwohl dort, wo dies zu den Gepflogenheiten gehört hatte, die Zollbarrieren nun noch höher angesetzt wurden. Wahrend der Depression wurde die Landwirtschaft subventioniert, indem die Preise für Landwirtschaftsprodukte garantiert und Überschüsse aufgekauft wurden oder, wie in den USA nach 1933, indem die Bauern Geld dafür bekamen, nicht zu produzieren. Viele der bizarren Paradoxe der »Gemeinsamen Agrarpolitik« der Europäischen Gemeinschaft – die in den siebziger und achtziger Jahren dazu führen sollten, daß immer kleinere Minderheiten von Bauern durch immer höhere Subventionen den Bankrott der Gemeinschaft herbeizuführen drohten – sind auf diese Maßnahmen während der Weltwirtschaftskrise zurückzuführen.

Was die Industriearbeiter betrifft, so wurde nach dem Krieg »Vollbeschäftigung«, also die Eliminierung von Massenarbeitslosigkeit, zum Schlüsselbegriff der Wirtschaftspolitik in den Staaten des reformierten demokratischen Kapitalismus, deren gefeiertster Prophet und Pionier der britische Ökonom John Maynard Keynes war (1883–1946). Das Keynesianische Argument für die Beseitigung von permanenter Massenarbeitslosigkeit war ökonomischer wie politischer Art. Keynesianer behaupteten zu Recht, daß die Nachfrage, die das Einkommen einer vollbeschäftigten Arbeiterschaft mit sich bringen würde, einen höchst stimulierenden Effekt auf eine daniederliegende Wirtschaft haben würde. Doch der eigentliche Grund, weshalb diesem Prinzip der steigenden Nachfrage schließlich eine derartige Priorität eingeräumt wurde, war, daß Massenarbeitslosigkeit als politischer und sozialer Explosivstoff verstanden wurde – ganz so, wie es sich während der Wirtschaftskrise herausgestellt hatte. Und die Überzeugung von der Richtigkeit dieses Prinzips war derart mächtig, daß viele Beobachter (darunter auch der Autor) nach dem erneuten Auftreten von Massenarbeitslosigkeit vor allem während der schwerwiegenden Depression in den frühen achtziger Jahren insgeheim erwarteten, daß sie unweigerlich zu sozialen Unruhen führen müßte; und alle waren überrascht, als dies nicht geschah (siehe Vierzehntes Kapitel).

Das lag natürlich hauptsächlich an einer anderen prophylaktischen Maßnahme, die während, nach und als Konsequenz der Weltwirtschaftskrise getroffen worden war: die Errichtung moderner Wohlfahrtssysteme. Wen könnte es überraschen, daß die USA ihr Sozialversicherungsgesetz (Social Security Act) im Jahr 1935 verabschiedet haben? Wir haben uns so an die Vorherrschaft von ambitionierten Wohlfahrtssystemen in den kapitalistischen Industriestaaten gewöhnt – mit einigen Ausnahmen, etwa Japan, die Schweiz und die USA –, daß wir vergessen, wie wenig »Wohlfahrtsstaaten« im modernen Sinn vor dem Zweiten Weltkrieg überhaupt existiert haben. Sogar die skandinavischen Staaten waren gerade erst dabei, ihn aufzubauen. Der Begriff »Wohlfahrtsstaat« kam überhaupt erst während der vierziger Jahre auf.

Das Trauma der Weltwirtschaftskrise wurde noch von der Tatsache verstärkt, daß sich das einzige Land, das lautstark mit dem Kapitalismus gebrochen hatte, als immun gegen sie zu erweisen schien: die Sowjetunion. Während der Rest der Welt stagnierte, jedenfalls überall dort im Westen, wo der liberale Kapitalismus herrschte, war die Sowjetunion mit den massiven und rasanten Industrialisierungsmaßnahmen ihres neuen Fünfjahresplans beschäftigt. Von 1929 bis 1940 konnte sich die sowjetische Industrieproduktion zumindest verdreifachen. Sie stieg von 5 Prozent der weltweiten Industrieproduktion im Jahr 1929 auf 18 Prozent im Jahr 1938, während der gemeinsame Anteil der USA, Großbritanniens und Frankreichs in derselben Zeit von 59 Prozent auf 52 Prozent fiel.19 Und noch viel gewichtiger: In der Sowjetunion gab es keine Arbeitslosigkeit. Solche Leistungen beeindruckten ausländische Beobachter aus allen ideologischen Ecken, darunter auch jenen kleinen, aber einflußreichen sozioökonomischen Touristenstrom, der in den Jahren 1930–35 ständig nach Moskau floß. Diese Polittouristen waren von den Leistungen der Sowjetunion derart fasziniert, daß sie offen zutage tretende Primitivität und Ineffizienz der sowjetischen Wirtschaft oder die Skrupellosigkeit und Brutalität der Kollektivierungsmaßnahmen und Repressionen von Stalin gar nicht mehr recht wahrnahmen – aber sie wollten sich ja auch nicht vorrangig mit dem aktuellen Phänomen Sowjetunion auseinandersetzen, dafür aber mit dem Zusammenbruch ihres eigenen Wirtschaftssystems und dem völligen Versagen des westlichen Kapitalismus. Was war das Geheimnis des sowjetischen Systems? Konnte man irgend etwas von ihm lernen? Die Wörter »Plan« und »Planung« tauchten plötzlich wie ein Echo des russischen Fünfjahresplans als große Schlagwörter in der westlichen Politik auf. Sozialdemokratische Parteien, wie in Belgien und Norwegen, wandten sich »Plänen« zu. Sir Arthur Salter, ein englischer Beamter von Rang und höchst ehrenwert, eine Säule des Establishments also, schrieb das Buch Recovery, um darzulegen, daß eine geplante Gesellschaft lebensnotwendig sei, wenn sein Land und die Welt dem Teufelskreis der Wirtschaftskrise entkommen wollten. Andere englische Beamte und parteilose Intellektuelle gründeten eine überparteiliche Denkfabrik mit dem Namen »PEP« (Political and Economic Planning). Junge konservative Politiker wie der zukünftige Premierminister Harold Macmillan (1894–1986) machten sich zum Sprachrohr der »Planung«. Sogar die Nazis plagiierten diese Idee, und Hitler verkündete 1933 einen »Vierjahresplan«. (Aus Gründen, die im nächsten Kapitel beleuchtet werden, sollte der Erfolg der Nazis bei der Bewältigung der Krise nach 1933 international jedoch nur geringe Auswirkungen haben.)